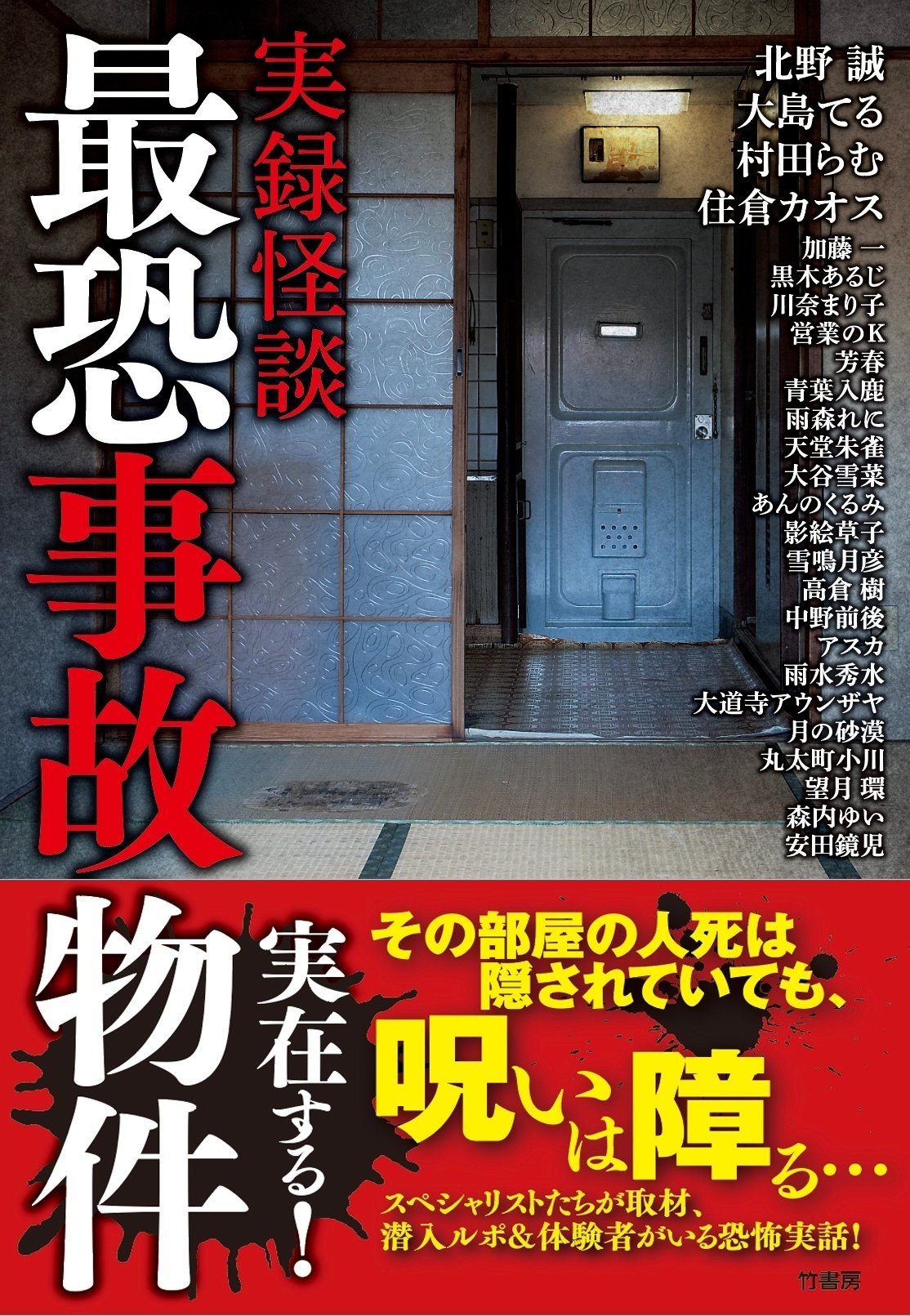

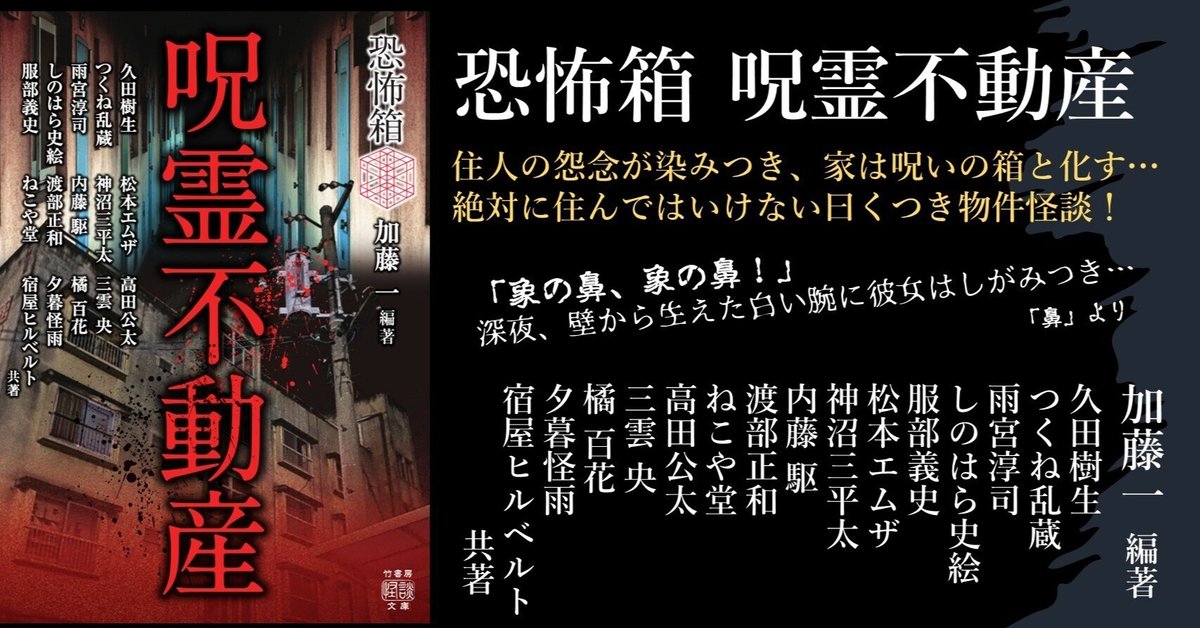

絶対に住んではいけない曰く付き物件怪談『恐怖箱 呪霊不動産』(加藤一編著)編著者コメント、試し読み

住人の怨念が染みつき、家は呪いの箱と化す…

絶対に住んではいけない曰くつき物件怪談!

あらすじ・内容

見えない先住者のいる部屋、住む者を不幸にする家。

そうした呪われた物件は確かに実在する。

瑕疵物件のみならず、土地に祟りがあれば上物の家や部屋に障りが出るのだ。

・毎朝、庭に家族全員が佇立する家。ある日家族らが見上げる視線の先を追うと…「睨み合う家」

・身に覚えのない騒音苦情を受けた女性。友人に泊まってもらうと恐ろしい事実が…「鼻」

・階段の下の段は踏んではならないと言われている義実家の家。その理由とは…「べからずの家」

・夜中に階段を上る足音がする心霊物件。隠された因果は踊り場の下に…「踊り場」

・売りに出した実家の前に佇み、屋根の上を見上げている人がよくいる。彼らの目には何が見えて…「屋根の上」

・関わる人間がみな左目に異常をきたす古民家。家主だけが無事な理由は…「家主」

・着物姿の童子が現れると、翌日必ず悪い事が起きる家。だが意外な対処方法が…「座敷童」

・賃貸ワンルームに引っ越して以来、あちこちから出てくる小さなコイルのようなもの。その正体は…「コイル」

他、住んではいけない場所に住んでしまった人たちの戦慄体験、家に纏わる恐怖実話全30話収録!

編著者コメント

「祟る家(部屋)」の類は、実話怪談界では王道中の王道のような気がします。

僕の現在の自宅の道路向かいに、江戸から続く古墓地の隣の敷地に建てられた新築マンションというのがあります。日当たりがいいはずの南側(墓地側)には墓地を見下ろせる位置に窓がなく、元々古井戸があった場所はエレベーターシャフトになっている、なかなか尖った賃貸物件です。竣工した最初の年に飛び降り自殺騒ぎが起きた後は、見えない何かと一方的に口論し続ける怒声が聞こえる以外、最近は特に大きな変化は起きていませんが、こういうものは長期的な定点観測が大事だな、と思います。

本書はそうした定点観測の網に運良く掛かったエピソードを、精鋭諸氏がかき集めてきた逸品揃いです。

思わず今の部屋から引っ越ししたくなるような一冊をお届けします。

試し読み

「家主」渡部正和

宮川さんの趣味は、インターネットの動画鑑賞である。

本人曰く、元々は無趣味であったが、たまの休みになると部屋に閉じこもって、動画ばかり見ている自分に気が付いたということであった。

「最初はね、会社の奴に勧められてさ。癒し系の動物動画から見始めたんだけど、あんまり興味が湧かなくて……」

それでも様々な動画がアップされており、しかも無料だったこともあって、次から次へと片っ端から見始めた。

やがて、見始めた頃は雑多であった視聴内容も次第にある一定方向へと偏っていき、いつしか視聴履歴はとあるジャンルで埋め尽くされていった。

「ええ、まさかここまで好きになるとは思っていなかったね」

それは、不動産に関する動画であった。

まさか自分にこんな嗜好があったのかと当初はかなり驚いた。何故なら、今まで不動産に興味を持ったことなどなかったし、脳裏を過ったことすらなかったからである。

「中でも、やみつきになったのは……」

大規模なリフォームを扱った、所謂リノベーション物件に関する動画であった。人の出入りすら拒まれる廃墟然とした建物が、新しく生まれ変わっていく様は、休日の娯楽にぴったりであった。

「もう、ね。これを視るのが楽しくて楽しくて……」

特にお気に入りの配信者は、捨て値同然で入手した廃墟物件を見事に新しく生まれ変わらせ、そして高額で貸したり売却するものであった。

「そう。それで、すぐにピンと来た訳」

某大手企業で二十年以上真面目に勤めている割に、彼は狭いアパートで独り暮らしをしていた。

生まれてこのかた結婚なんて考えもしなかったし、贅沢な生活や美酒佳肴の類には一切興味を持たなかった。

そういった訳で、彼の銀行口座にはそこそこの額が貯めこまれている。

「これなら自分にもできそう、そう考えた訳なのよ」

もしかしたら投資した金額が増えるかもしれないし、はたまた全て失ってしまうかもしれない。

それでも、是非とも自分でやってみたい。そう考えていた。

思い立ったらすぐに実行に移すのが、宮川さんのスタイルであった。

早速、この間知り合ったばかりの不動産会社へと連絡を入れた。

「まあ、そんな訳で。色々と話していると、とある物件のことを教えてくれたんだよね」

それは、都内から一時間少々掛かる私鉄の沿線に沿った、小さな一戸建てらしい。

不動産会社の話だと、そこそこ人気のある閑静な住宅地ではあるが、築四十年以上経過していてリノベーションしないと到底住むことはできないとのこと。

しかし、金額を聞いて驚いた。

「うん、すっごく安い。子供の小遣い程度」

これだったら、たとえリノベーションにそこそこの金額が掛かったとしても、そしてたとえ失敗に終わったとしても、十分に許容できる。

「んで、現地に行って確認したいと言ったんだけど……」

不動産屋はその言葉を聞くなり、急かし始めた。

「問い合わせが一杯来ているとか、現地に行ってたら間に合わないとか……金額も金額だし、そこまで言われたら、なあ」

宮川さんはこの物件を購入することを即決した。

「びっくりしたね。正直、ここまでとは……まあ、値段が値段だから当然と言えばそれまでだけど」

ネットの地図や写真で一応確認はしていた。

それでも、無事契約が完了して実際に物件を目の当たりにしてみると、想像を遙かに超越していた。

まず、立地である。

最寄り駅から車で細い山道を経由して、軽く見積もっても三十分近くは掛かってしまう。

やっとのことで辿り着くと、そこには山を切り開いて整備されたらしき狭い土地に、半ば壊れかけた家屋が七、八軒ごちゃっと集まっている。

しかも、秋晴れの昼下がりにも拘らず、辺りに人の気配は一切ない。

明らかに、どの家屋にも人が生活している気配が感じられない。

閑静な住宅地と言えば聞こえは良いが、ただ単に打ち捨てられた古い家屋が密集しているだけなのである。

「全く、一体何処が人気の住宅地だよっつーの。あの野郎、適当言いやがって!」

更にまた、購入した物件の立地が物凄い。四方を廃屋によって囲まれており、まるで漢字の井の字の真ん中そのものであった。

宮川さんは小首を傾げながら、購入したばかりの物件の前に立った。

粗探しをするような視線で、家屋のあちこちを見分する。

「いや、無理なものは無理なんですよ。いや、ホントに。冗談じゃないよ、こんな場所!」

社長の声に、怒気が混じってきた。

「ウチの会社が潰れっちまうよ!」

何とか宥めながら話を聞くと、確かに異常なことが起きているようであった。

社長が職人達と家屋に足を踏み入れた途端、強烈な腐臭が何処からともなく漂ってきた。

「……中で何かが死んでるんじゃないのか?」

お互いに顔を見合わせていると、今度はいきなり、足下が揺れ出した。

全員で避難しようとしたところ、揺れは突然消え失せ、腐臭も消える。そしてまた足を踏み入れるとそれらが始まり、遠ざかると消え去る。

極めつけは外国籍の見習いを襲った異変である。片言の日本語しか話せなかったはずの彼が、いきなり流暢な日本語で唄を歌い始めた。それは聞いたこともないような節回しの民謡で、盆踊りのような手つきで踊り出した。そして一心不乱に踊りながら、急に口から泡を吐いてその場で卒倒した。

更に、信じられないことに、その場に集まった職人達は皆、左目に何らかの異常を発した。

ある者は真っ赤に充血しただけで済んだが、一番酷いのは社長であった。

いきなり左目全体が腫れ上がっただけでなく、それをきっかけに左目が殆ど見えなくなってしまったのだ。

「……こっちが訴えたいぐらいだよ、アンタ。もうウチに関わらないでくれ!」

電話は怒号とともに、半ば一方的に切られてしまった。

それからは、同じことの繰り返しであった。

他の業者に依頼してはすぐに断られる。

詳細はあまり教えてもらえなかったが、どの業者も皆、従業員の目が見えなくなったとかおかしくなったとか、そんなことを言う。

費用を割り増しするからと懇願しても、こればっかりは金の問題ではない、ときっぱり断られてしまう。

しかし、宮川さんはどうしても納得がいかない。

確かにどことなく不気味な場所ではあるが、自分が折角買った物件である。

こっちが割り増し料金まで提案しているのにも拘らず、仕事を断るとは一体どういった了見なのか。

だったら、自分でやってみるしかないか。

彼は友人知人の伝を頼って、暇そうな職人達を掻き集めることに成功した。

「作業を開始する日程も決まったんで。その前に家屋の中を全部確認することにして……」

宮川さんは友人かつ鳶職の経験者である菊池さんと連れだって、休日の昼頃にその場を訪れた。

「……こりゃ、時間も費用も結構掛かるぜ」

菊池さんは額から湧き出る汗を首に掛けた手拭いで拭いながら、鋭い視線を宮川さんに向けた。

「構わんよ。ここまで来たら、意地もある」

二人は足下を確かめながら、玄関から目と鼻の先にある居間らしき部屋へと向かった。

そこは六畳くらいの広さで、天井からは剥がれ落ちた木材の表面が、まるで首を括った人間のように多数ぶら下がっている。

腐った畳の上には、雑誌等の残置物に混じって、小動物のものと思しき白骨が散らばっている。

「しっかし、臭ェな。ここは」

菊池さんはそう文句を言いながら、盛んに左目を掻いている。

だが、宮川さんには微かに埃っぽい臭いしかしないし、皆が言うような目の異常も一切ない。

「……オイっ! ありゃァ、一体何だッ!」

真っ赤に腫れ上がった左目を擦りながら、菊池さんは隣の部屋を指差した。

恐らく、寝室に相当する部屋なのであろう。

そこは四畳半程度の広さしかなく、理由は分からないが板張りの壁一面が臙脂色に染まっている。

喉をごくりと鳴らしながら、二人は四畳半の中へと恐る恐る足を踏み入れた。

「……コレっ、アレだよ。全部、お札じゃねェかッ!」

壁一面には臙脂色に染まった紙片がべたべたと貼り付けられており、よく見るとそれらは全てお札らしかった。表面に書かれた文言は何一つ判読不能で、その色と相まっていかにも悍しい。

菊池さんの喉はすっかり枯れ果てたのか、いつになく掠れた声でそう叫んだ。

しかも、いつの間にか三倍くらいに腫れ上がった左瞼を切羽詰まった表情で掻き毟りながら。

そのとき。

突然、菊池さんの口から空気の漏れるような奇妙な音が鳴った。

そして、まるで静止画のように身じろぎ一つせずに、部屋の隅っこを凝視している。

彼の見つめる場所、そこに何かがいた。

宮川さんは両目を何度も瞬きながら、今見えているものが現実なのか疑った。

「……うっ!」

やはり、いる。

そこにはいつの間に現れたのか、異様な風貌の人物が膝を抱えて座っていた。

骨と皮だけの青年らしき人物。

罅割れた皮膚は、どす黒く変色していた。

異様なまでに爛々とした眼差しの右目とは異なり、その左目は醜く潰れているように見える。

幾重もの脂に覆われた長い髪は肩の辺りまでだらしなく伸びており、茶色い染みだらけの薄く色褪せた空色の寝間着らしきものを身に纏っている。

その薄く罅割れた唇が、不気味に蠢いた。

途端、隣にいた菊池さんが、獣のような唸り声を上げ始めた。

そして頭を何度も上下に振りながら、ぱんぱんに腫れ上がった自分の左目に、右手の人差し指と中指を、思いっ切り突っ込んだ。

血飛沫が腐った畳に降り掛かり、同時に建物が激しく揺れ始めた。

それをきっかけに、我に返った宮川さんは菊池さんの左腕をとっ捕まえると、力任せに勢いよく引っ張りながら、やっとのことで建物から抜け出したのである。

当然、菊池さんはそのまま病院に担ぎ込まれて、入院してしまった。

こうなってしまってはリノベーションどころの話ではない。

その夜、深夜一時を過ぎた頃のこと。

宮川さんが自室でヤケ酒を呷っていたところ、急に吐く息が白んでいることに気が付いた。

いつの間にか異様に気温が下がっており、まるで部屋の中が丸ごと冷蔵庫内になったかのようである。

突如自分の身に起きたことが信じられずに、彼は辺りを見渡した。

すると、部屋の片隅に靄のようなものが湧き上がり、見る見るうちに形を成してきた。

「……あっ!」

汚らしい染みだらけの空色の寝間着を着た、髪の長い男。

間違いない、あの馬鹿馬鹿しい物件にいたあいつだ。

痩せた男は薄気味悪い奥目を爛々と輝かせて、宮川さんの目をじっと見つめている。

「……うぅぅぅ……うぅぅぅ……うぅぅぅっ……」

上手く言葉を発せないのか、重低音の唸り声が耳に入ってくるばかり。

そして闖入者は唸り声を上げながら緩慢な動きで正座をすると、宮川さんのほうをまっすぐに向いたまま、ぎこちない動きで深々と頭を垂れた。

このような状況でもはっきりと分かる。これは、敬意の籠もったお辞儀に間違いない。

やがて、頭を垂れる男を見ていると、彼の考えが頭の中に侵入してくるような気持ちになっていった。

宮川さんはその状態のまま、窓から差し込んでくる朝の陽光に気が付くまであの片目の男と対峙していたのであった。

折角集まってもらった職人達にも何処からか話が漏れてしまったのか、作業に参加する者は一人もいなくなってしまった。

「……うん、後悔している。あんなモノに手を出した自分が悪い。不動産なんて安易に持つもんじゃない。必要ないからって捨てられないし、欲しい人がいない限り、所有者がずっと責任を持たなければならないから」

あの出来事からおおよそ一年半が経過した。

左目を失明した菊池さんは間もなく精神に異常を来してしまったらしく、田舎から出てきた御両親に連れられて、引っ越していってしまった。

「……まあ、でも。あそこに近寄らなければ、こんなことはもう起きないような気がするんだ」

そう言いながら、宮川さんは空を見つめた。

あの物件には二度と近寄らないようにしてはいるが、未だに例の青年を自宅で頻繁に目撃するとのことである。

一番多いのは起床のときで、結構な確率であの男は姿を現す。

部屋の片隅にきちんと正座をして、深々とお辞儀をしているその姿を。

「アイツの敬意はね、痛いほど感じるんだ。勿論、あの家の持ち主である俺に対しての。そして、それに応えなくてはならないんだ、俺は」

まるで密談でもするかのように、宮川さんは顔を近付けながら声を潜めた。

「勿論、これは俺の考えに過ぎないんだけど……」

そう前置きしつつ、彼は続ける。

「四隅を廃屋に囲まれているおかげで、アイツはあそこに留まっていられるのかもしれない。だから、もしそれが崩れたら……」

一体、どうなってしまうのであろうか。

恐らく、彼には想像が付いている。

しかし、言葉を濁したまま、頭を左右に振るのみであった。

―了―

◎著者紹介

◎編著者

加藤一 (かとう・はじめ)

1967年静岡県生まれ。老舗実話怪談シリーズ『「超」怖い話』四代目編著者。また新人発掘を目的とした実話怪談コンテスト「超-1」を企画主宰、そこから生まれた新レーベル「恐怖箱」シリーズの箱詰め職人(編者)としても活躍中。近著に『「弔」怖い話』、主な既著に『「弩」怖い話ベストセレクション 薄葬』、「「忌」怖い話」「「超」怖い話」「「極」怖い話」の各シリーズ(竹書房)、『怪異伝説ダレカラキイタ』シリーズ(あかね書房)など。

◎共著者

久田樹生 Tatsuki Hisada

つくね乱蔵 Ranzo Tsukune

雨宮淳司 Junji Amemiya

しのはら史絵 Shie Shinohara

服部義史 Yoshifumi Hattori

松本エムザ Mza Matsumoto

神沼三平太 Sanpeita kaminuma

内藤駆 Kakeru Night

渡部正和 Masakazu Watanabe

ねこや堂 Nekoya-do

高田公太 Kota Takada

三雲央 Hiroshi Mikumo

橘百花 Hyakka Tachibana

夕暮怪雨 Kaiu Yugure

宿屋ヒルベルト Hilbert Yadoya

好評既刊