#毒

終章 毒とはうまくつきあおう 1.外来の毒生物:「特別展「毒」」見聞録 その32

2023年04月27日、私は大阪市立自然史博物館を訪れ、一般客として、「特別展「毒」」(以下同展)に参加した([1])。

同展「終章 毒とはうまくつきあおう 1.外来の毒生物」([2],[3]のp.160-161)では、外来の毒生物が展示された。

日本に侵入した毒生物には、ヒアリ、アカカミアリ、ツマアカスズメバチ、および、セアカゴケグモなどが含まれる(図32.01,[4],[5],[6])。

第4章 毒と人間 4-4 毒と暮らす 3.毒生物料理:「特別展「毒」」見聞録 その31

2023年04月27日、私は大阪市立自然史博物館を訪れ、一般客として、「特別展「毒」」(以下同展)に参加した([1])。

同展「第4章 毒と人間 4-4 毒と暮らす 3.毒生物料理」([2]のp.150-153)では、毒動物料理と毒植物料理が紹介・言及された。

日本では、有毒動物料理は有毒魚の料理が多くなる。

フグは多くの種でテトロドトキシンを皮と精巣に含むが、筋肉には含まない。それ故、主に

第4章 毒と人間 4-3 毒を操る 5.ラテックスの利用:「特別展「毒」」見聞録 その28

2023年04月27日、私は大阪市立自然史博物館を訪れ、一般客として、「特別展「毒」」(以下同展)に参加した([1])。

同展「第4章 毒と人間 4-3 毒を操る 5.ラテックスの利用」([2]のp.141-143)では、天然ゴムとモルヒネが紹介された。

植物が葉や幹などの傷口から乳液を出す現象は広く存在する生体機構で、乳管細胞(laticifer)からの分泌液という意味で、ラテックス(lat

第4章 毒と人間 4-3 毒を操る 4.殺虫剤と忌避剤:「特別展「毒」」見聞録 その27

2023年04月27日、私は大阪市立自然史博物館を訪れ、一般客として、「特別展「毒」」(以下同展)に参加した([1])。

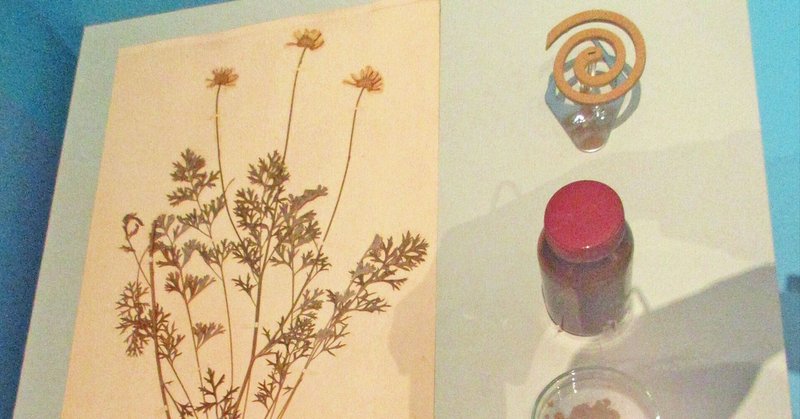

同展「第4章 毒と人間 4-3 毒を操る 4.殺虫剤と忌避剤」([2],[3]のp.140)では、殺虫剤や忌避剤の原材料となる植物が紹介された。

シロバナムシヨケギクはバルカン半島のダルマチア地方に分布する多年草で、除虫菊や虫除け菊とも言われる。全草、特に頭花に殺虫成分のピ

第4章 毒と人間 4-3 毒を操る 3.毒もみ(魚毒漁):「特別展「毒」」見聞録 その26

2023年04月27日、私は大阪市立自然史博物館を訪れ、一般客として、「特別展「毒」」(以下同展)に参加した([1])。

同展「第4章 毒と人間 4-3 毒を操る 3.毒もみ(魚毒漁)」([2]のp.139)では、毒もみ(魚毒漁)が紹介された。

魚毒漁は、植物に含まれる成分を水中に投じることによって魚を麻痺させるなどして捕獲する漁である。魚毒漁は古くから世界各地で知られ、日本においても各地から

第4章 毒と人間 4-3 毒を操る 1.世界の矢毒文化、および、2.アイヌと毒の仕掛け弓「アマッポ」:「特別展「毒」」見聞録 その25

2023年04月27日、私は大阪市立自然史博物館を訪れ、一般客として、「特別展「毒」」(以下同展)に参加した([1])。

同展「第4章 毒と人間 4-3 毒を操る 1.世界の矢毒文化、および、2.アイヌと毒の仕掛け弓「アマッポ」」([2]のp.134-138)では、世界の矢毒文化、および、アイヌの毒の仕掛け弓「アマッポ」が紹介された。

世界の矢毒圏は、トリカブト矢毒文化圏(北アメリカ北部、アジ

第4章 毒と人間 4-1 争いから利用へ 毒の人類史:「特別展「毒」」見聞録 その23

2023年04月27日、私は大阪市立自然史博物館を訪れ、一般客として、「特別展「毒」」(以下同展)に参加した([1])。

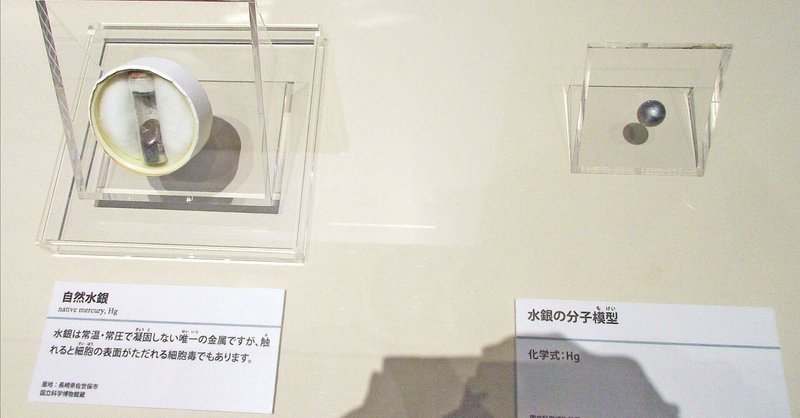

同展「第4章 毒と人間 4-1 争いから利用へ 毒の人類史」([2],[3]のp.114-125)では、毒と人類の歴史が言及された。

ボーダー洞窟(南アフリカ共和国)で、約24,000年前の「切れ目のある木の棒」が出土したが、その切れ目にはトウゴマの種子由来の脂肪酸(リシノ

第3章 毒の博物館 3-1 毒が招いた多様性と進化 コラム09 毒を使った果実の散布戦略:「特別展「毒」」見聞録 その21

2023年04月27日、私は大阪市立自然史博物館を訪れ、一般客として、「特別展「毒」」(以下同展)に参加した([1])。

同展「第3章 毒の博物館 3-1 毒が招いた多様性と進化 コラム09 毒を使った果実の散布戦略」で、毒を使った果実の散布戦略が言及された(図20.01,[2]のp.105)。

カキノキの果実(柿)は甘柿(「富有」や「次郎」等)と渋柿(「西条」や「愛宕」等)に大別される。

第3章 毒の博物館 3-1 毒が招いた多様性と進化 6.ハチの多様化と毒針:「特別展「毒」」見聞録 その20

2023年04月27日、私は大阪市立自然史博物館を訪れ、一般客として、「特別展「毒」」(以下同展)に参加した([1])。

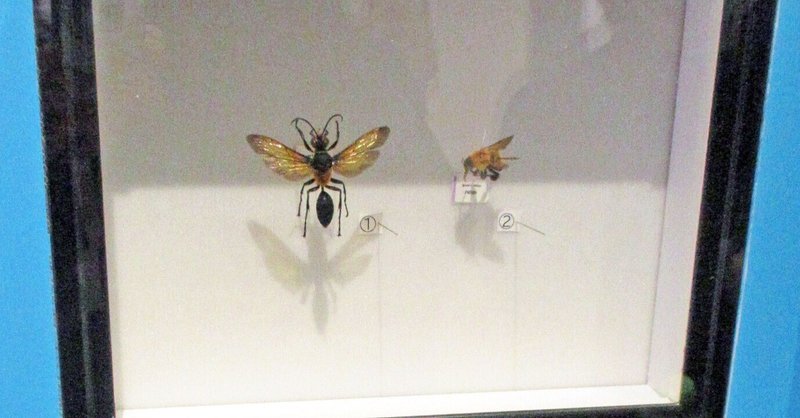

同展「第3章 毒の博物館 3-1 毒が招いた多様性と進化 6.ハチの多様化と毒針」では、ハチの多様化の歴史と毒針の関係が言及された(図20.01,[2]のp.102-104)。

ミツバチ上科のハチ類では、キンモウアナバチは狩りバチの1種で、毒針を使いキリギリスの仲間を狩り、

第3章 毒の博物館 3-1 毒が招いた多様性と進化 5.盗用:「特別展「毒」」見聞録 その19

2023年04月27日、私は大阪市立自然史博物館を訪れ、一般客として、「特別展「毒」」(以下同展)に参加した([1])。

同展「第3章 毒の博物館 3-1 毒が招いた多様性と進化 5.盗用」([2],[3]のp.100-101)では、毒の盗用が言及された。

ムカデミノウミウシは体中に多くの「ミノ」を纏っている。

ヒドロ虫は餌を捕まえたり、身を守ったりするために「刺胞」という毒針を持っているが

第3章 毒の博物館 3-1 毒が招いた多様性と進化 3.警告色、4.ミューラー型擬態とベイツ型擬態、および、コラム08 魚も擬態する:「特別展「毒」」見聞録 その18

2023年04月27日、私は大阪市立自然史博物館を訪れ、一般客として、「特別展「毒」」(以下同展)に参加した([1])。

同展「第3章 毒の博物館 3-1 毒が招いた多様性と進化 3.警告色、4.ミューラー型擬態とベイツ型擬態、および、コラム08 魚も擬態する」([2],[3]のp.96-97)で、警告色が言及された。

毒を持つ生物は、しばしば特徴的な配色を持つことが知られており、これは警告色

第3章 毒の博物館 3-1 毒が招いた多様性と進化 2.毒の聖域―深海熱水域のエコシステム:「特別展「毒」」見聞録 その17

2023年04月27日、私は大阪市立自然史博物館を訪れ、一般客として、「特別展「毒」」(以下同展)に参加した([1])。

同展「第3章 毒の博物館 3-1 毒が招いた多様性と進化 2.毒の聖域―深海熱水域のエコシステム」では、深海熱水域に生息する生物が展示された。

生命誕生の場は、陸上温泉と共に深海(底)熱水噴出孔が有力な候補として、盛んに研究されている。深海(底)熱水噴出孔では、海底火山活