第3章 毒の博物館 3-1 毒が招いた多様性と進化 2.毒の聖域―深海熱水域のエコシステム:「特別展「毒」」見聞録 その17

2023年04月27日、私は大阪市立自然史博物館を訪れ、一般客として、「特別展「毒」」(以下同展)に参加した([1])。

同展「第3章 毒の博物館 3-1 毒が招いた多様性と進化 2.毒の聖域―深海熱水域のエコシステム」では、深海熱水域に生息する生物が展示された。

生命誕生の場は、陸上温泉と共に深海(底)熱水噴出孔が有力な候補として、盛んに研究されている。深海(底)熱水噴出孔では、海底火山活動に伴われ、金属と硫化水素に富む熱水が、冷たい海水と反応し、金属硫化物の構造体が形成する。構造体の先端から黒色の熱水が噴き出す様子が、黒い煙を出す煙突に似ているためチムニーと呼ばれる。金属硫化物チムニー内部は、生体分子合成のための材料物質と、その組み立てに必要な金属触媒が豊富に存在するため、生命誕生場として特に重要視されている。

チムニーから噴き出される熱水には、黒、灰、白、透明と様々な物があるが、墨汁のような真っ黒い色をしているもの(ブラック スモーカー)が多い。硫黄の化合物が多く含まれているため、黒い色が付いている(図17.01,図17.02,[2]のp.88-95,[3],[4])。

チムニー周辺には電気を通しやすい岩石が多く存在し、熱水と反応して電流が発生する。いわば深海にある天然の"電池"である。そして、そこに太陽光や化学物質(水素や硫黄など)のエネルギーだけではなく、電気エネルギーを利用する未知の生態系があるかもしれない。

言い換えれば、チムニー周辺には、電気を使って二酸化炭素から有機物をつくり出す微生物に支えられた生態系(電気生態系)が存在する。海底にはイオンを選択的に通すことができる穴だらけの白い鉱物もあり、ここでどのような反応が起こっているのかも研究中である。

光の届く海では、植物プランクトンが二酸化炭素と水で光合成をして有機物をつくる。魚は、その有機物や動物プランクトンを食べて体内で数々の化学反応を起こして生きている。最初に有機物をつくり出す植物プランクトンは一次生産者と呼ばれる。

一方、光の届かない深海では、一次生産者である微生物が、光合成の代わりに化学合成や電気合成を行い、有機物をつくり出す。チムニー周辺に生息するゴエモンコシオリエビ(図17.03)は、その有機物に依存して命をつなぐ。地球上で生命が誕生し進化してきた歴史のなかで、光合成の機能を得るよりも前の、より原始的な生態系が深海にはある([5])。

チムニー周辺には、ゴエモンコシオリエビの他にも、ヘイトウシンカイヒバリガイ([6])、スイヨウアルビンガイ([7])、エルヴィス ワーム([8])、ウロコフネタマガイ([9],[10])、マリアナイトエラゴカイ([11])近似種、ハツシマレパス([12])、および、カイレイツノナシオハラエビ([13])などが生息している(図17.04,図17.05,図17.06,図17.07)。

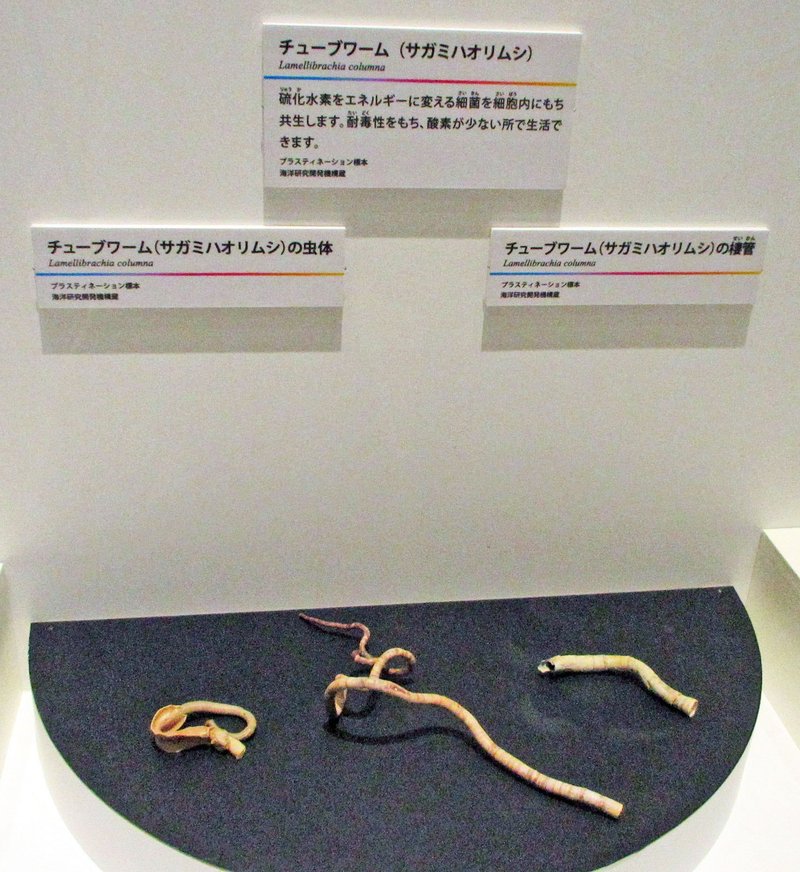

一方、サガミハオリムシは、近縁種のサツマハオリムシと異なり、熱水噴出域ではなく、海底からゆっくりと硫化水素の染み出てくる「湧水域」という場所に棲息している。

海底では、泥の中に埋まった岩などに付着して、海底からゆっくりと染み出てくる硫化水素(多くの生物にとって“毒“)を取り込み、体の大部分を占める栄養体に共生している化学合成細菌のエネルギー源として利用して生きている(図17.08,[14])。

ゼノフィオフォア(クセノフィオフォラ)は、成長すると20 cmになることもある巨大有孔虫である。ゼノフィオフォアはあらゆる海盆に散在しているが、これまで科学の分野では見過ごされてきた。

ゼノフィオフォアは壊れやすい土の塊のように見えるが、固いフリル状の構造を持つ。そして、放射性元素を含む、重金属およびレアメタルを蓄積する能力がある(図17.09,[15])。

図17.09.ゼノフィオフォア。

「第3章 毒の博物館 3-1 毒が招いた多様性と進化 2.毒の聖域―深海熱水域のエコシステム」の執筆時に、私はこう思った。

「海底には、人類を含む地上の生物には想像すらできない、生態系や生物が存在する!これらの生態系や生物自体が神秘としか言いようがない!毒のことなど、すっかり忘れてしまった!海洋生態系は陸上生態系とは独立しているように見えるが、実は何らかの形で繋がっている!まさに、地球という名の惑星自体がある意味、奇跡の産物である」!

参考文献

[1] 独立行政法人 国立科学博物館,株式会社 読売新聞社,株式会社 フジテレビジョン.“特別展「毒」 ホームページ”.https://www.dokuten.jp/,(参照2023年07月15日).

[2] 特別展「毒」公式図録,180 p.

[3] 国立大学法人 東京大学 大学院理学系研究科・理学部.“深海底熱水噴出孔で始原的な微生物を発見-銅まみれの予想外の生態が発見の鍵-”.東京大学 大学院理学系研究科・理学部 ホームページ.ニュース.プレスリリース.2022年 プレスリリース.2022年06月07日.https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/press/2022/7925/,(参照2023年07月19日).

[4] 国立研究開発法人 海洋研究開発機構(JAMSTEC).“海底からつき出す煙突~ 熱水噴出孔 チムニー”.海洋研究開発機構 トップページ.JAMSTECニュース.2007年.2007年06月01日.https://www.jamstec.go.jp/j/jamstec_news/20070601/,(参照2023年07月19日).

[5] 国立研究開発法人 理化学研究所.“深海の発電現象から探る無機物と生命の接点”.理化学研究所 ホームページ.広報活動.クローズアップ科学道.クローズアップ科学道 2022.2022年12月08日.https://www.riken.jp/pr/closeup/2022/20221208_1/index.html,(参照2023年07月19日).

[6] 国立研究開発法人 海洋研究開発機構(JAMSTEC).“深海に生息するシンカイヒバリガイ類を含むイガイ科二枚貝に共通する血球の種類と貪食作用を解明~深海生物の共生メカニズムを生体防御の視点から解明するための基礎的な知見~”.海洋研究開発機構 トップページ.プレスリリース.2015年.2015年04月09日.https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20150409/,(参照2023年07月19日).

[7] 独立行政法人 国立科学博物館.“「地球を食べる」動物たち”.国立科学博物館 インターネット特別企画展「海に生きる-くうか・くわれるか」 ホームページ.第八章 地球を食べる生物群集.https://www.kahaku.go.jp/research/db/zoology/kaisei/hp-8/doubutsu/index.html,(参照2023年07月20日).

[8] kusuguru株式会社.“深海生物なのにカラフルな新種を発見!名前はエルヴィス・プレスリーに由来”.ナゾロジー ホームページ.自然.生物学.動物.2021年01月27日.https://nazology.net/archives/60042,(参照2023年07月20日).

[9] 株式会社 新江ノ島水族館.“硫化鉄の鱗を鎧のように身にまとった巻貝として世界中で話題になった「ウロコフネタマガイ」(俗称:スケーリーフット)、標本展示中!”.新江ノ島水族館 ホームページ.新しい生き物たち.2006年03月31日.https://www.enosui.com/animalsentry.php?eid=00011,(参照2023年07月20日).

[10] 国立研究開発法人 海洋研究開発機構(JAMSTEC).“スケーリーフット研究小史”.JAMSTEC BASE ホームページ.読む・知る.記事.研究者コラム.2020年04月08日.https://www.jamstec.go.jp/j/pr/topics/column-20200408/,(参照2023年07月20日).

[11] 学校法人 日本大学 生物資源科学部 海洋生物学科.“生物機能化学研究室”.日本大学 生物資源科学部 海洋生物学科 ホームページ.研究室紹介.http://www.msr-nihon-university.org/labs/kinou/,(参照2023年07月20日).

[12] 国立研究開発法人 科学技術振興機構.“熱水性フジツボ類の進化生態学的研究:深海熱水動物群集の多様性創出・維持機構の解明に向けて”.J-STAGE トップページ.日本ベントス学会誌.2020年.75巻.p. 19-28.2020年12月25日.https://www.jstage.jst.go.jp/article/benthos/75/0/75_19/_pdf,(参照2023年07月20日).

[13] 国立大学法人 金沢大学 理工学域 地球社会基盤学類 地球惑星科学コース ジェンキンズ研究室.“深海生物の生態系”.ジェンキンズ研究室 ホームページ.研究テーマ.https://www.geobiology.jp/research/deepsealife.html,(参照2023年07月20日).

[14] 株式会社 新江ノ島水族館.“長期飼育記録更新中 間もなく6年と7か月!!「サガミハオリムシ」”.新江ノ島水族館 ホームページ.えのすいトリーター日誌.2020年10月31日.http://enosui.com/diaryentry.php?eid=05468&category=2,(参照2023年07月20日).

[15] 学校法人 沖縄科学技術大学院大学学園.“種を選り分ける”.沖縄科学技術大学院大学 ホームページ.研究.研究ニュース.2013年04月12日.https://www.oist.jp/ja/news-center/news/2013/4/12/splitting-species,(参照2023年07月20日).

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?