なぜ成果を上げる人は、シンプル思考にこだわるのか?

本当にノイズが多い世の中で、最近は仕事に集中することも難しくなるほど複雑な世の中だなぁと感じることが増えてきました。

今や、1日に受け取る情報量は、平安時代の一生分、江戸時代の一年分とも言われているので、簡単に集中させてもらえません。

これだけ、僕たちの集中力を削ぐ環境になれば当然ですよね。

今回は、なぜ成果を上げる人がシンプル思考にこだわるのか?シンプルでいるために、どのように”情報洪水”から身を守っていくのか?この点について頭を整理したいと思います。

※今回の投稿は、スクーというネット番組でご披露した内容のダイジェストレポートになります。

1.ノイズの多い時代の思考法

まずはじめに、ノイズという言葉の定義をしておきます。

ノイズとは、余分で価値がない情報のこと。

スマホ時代には、放っておいてもノイズが頭の中にたまっていくので仕事にフォーカスすることが難しくなってきました。

だからこそ、かなり強く意識してシンプル思考につとめなければいけないわけです。

情報の豊かさは、注意の貧困をつくる。

ノーベル経済学賞を1970年代に受賞したハーバート・サイモン教授は、絶妙な名言を残しました。40年以上経った今、この言葉が実現してしまったのです。

この状況に僕たちは、どう立ち向かっていけば良いのでしょうか?

スマホ前の時代に身に着けた思考法を再インストールするレベルが求められそうです。

まさに、この言葉が指し示す思考法です。

これまでは、情報でもモノでも「もっともっと」と増やすことを追い求めてきました。しかし、情報余りでモノ余りの時代には逆にノイズだけが増えているのではないでしょうか?

増やすのではなく、減らすからこそ見えてくる価値がある。いや、より少ない情報にこそ価値がある。逆転の発想に切り替え、物事の本質を見極める選球眼を磨いていきたいものですね。

話は変わりますが、枯山水は、なぜ簡素なのに芸術性が高いのでしょうか?

ノイズを減らし、極限まで視界に入る情報をそぎ落とすからこそ、独自の価値を発揮しているのではないか。

"Less is more"はこの先を生き抜く上で必須の思考法と感じます。

2.インプットのお作法

少しでも"Less is more"に近づくためには、情報を断つか、インプットのやり方を根本的に見直していく必要がありそうです。

ただ、仕事においては情報を断つことは現実的ではないため、ここはインプットのやり方を見直しましょう。

情報は捨てることを前提にすること。

まずは、捨てることから始めよう!

インプットの方法改善はここがスタート地点です。たくさんインプットすることは、自分の知的好奇心を満たしますし、不安を払しょくできます。

しかし、それがノイズになっては意味もありません。そこで、今度は、インプットする情報を絞り込む発想に切り替えていきます。

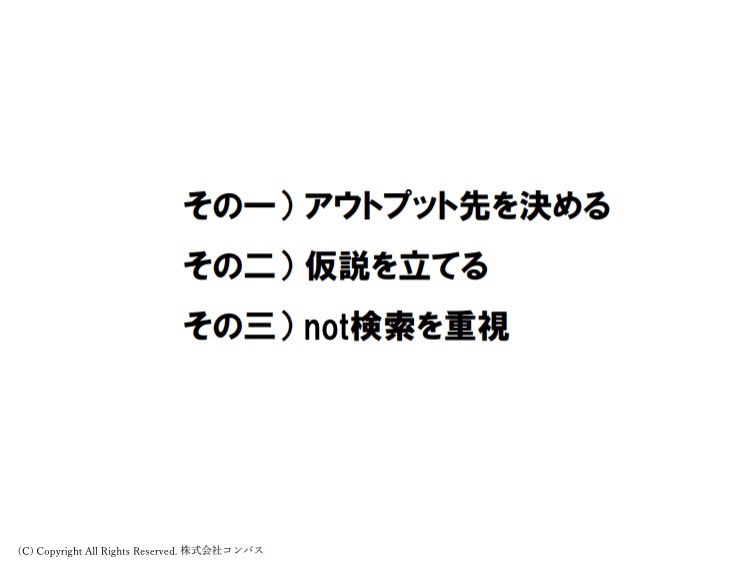

大きく分けて改善方法は3つ。

「1)アウトプット先を決めること」は、当たり前すぎることかもしれません。しかし、本当にアウトプット先を決めてからインプットしていますか?それとも、漠然とインプットをしていますか?

アウトプット先を先に限定することで、そこに入る情報だけをインプットするスタンスで一定の縛りをかけてノイズをカットすることが可能になります。

たとえば、とりあえず読書ではなく、ノートで要約することを前提に読書するなどです。

「2)仮説を立てる」とは、何をインプットすべきか初めに仮説を立てておくことで、仮説に当てはまらない情報はノイズとして排除していくスタンスです。

ミケランジェロはダビデ像をつくるときに、大理石(情報)を目の前にして像をイメージ(仮説づくり)しました、その上で像にあたる部分以外を削り取っていく(ノイズを排除する)手法で、ダビデ像を浮き上がらせてつくったといわれています。

このエピソードに象徴されるように、事前に精度が高い仮説を立てることが、真に必要な情報だけをインプットすることにつながります。

「3)not検索を重視」することは、検索の使い方そのものです。漠然と検索しているだけでは欲しい情報にたどり着きません。何を検索から除外するかを考え、not検索をかけるスタンスをもちましょう。

たとえば、ディズニーランド以外のテーマパークを探したいなら、Googleで「テーマパーク ー ディズニーランド」というように、引き算したいキーワードの前に「-」を入れて検索します。これだけでもノイズを相当数カットできますので試してみる価値ありでは?

3.情報を真に受けないこと

情報を捨てることと同時に、手元にある情報をそのまま頭に入れないこともノイズを予防する上で大切なことです。

お伝えしたいメッセージはこの1文につきます。

たとえば、どこかの自動車メーカーが「これからは水素自動車が普及する」と発言したとしましょう。なるほど、大手が言うから間違いない!と思うのは早合点です。

もしかしたら、EVの方が普及するとエンジン回りの技術者の雇用が守れなくなるため、意図があって本質とは違う発言をわざとしている可能性もあります。(ポジショントーク)

また、大物の投資家が「そろそろ仮想通貨に投資するのはヤバい!」と言ったとしましょう。なるほど!と真に受けても大丈夫でしょうか?

大物投資家が発言力がある方なら、仮想通貨の相場は急落するかもしれません。しかし、一方で急落した瞬間に底値で買い占めようとしていたら、どうでしょうか?自分の利益のために影響力を使って発言しているだけかもしれません。

つまり、権威がある人や企業から発信される情報も、その背景や意図を見極めていかなければ、ノイズになってしまうという訳です。

このことを権威バイアスと呼ぶそうです。

4.足し算発想はもう古い

ここまでワンポイントアドバイス的に、シンプル思考を保つためにどうノイズを予防するかというお話をしてきました。

そろそろ結論に移りたいと思います。

情報は、引き算して本質を見極めること。今、何が自分にとって重要なのか。それは本当に価値があるのか?

時には自問自答しながら、捨てることを前提にした思考法を身に着けること。

これなくして漫然と仕事をしていても、使えない情報がノイズとしてあなたの足かせになるため、成果には程遠い状態に陥ることでしょう。

時代は右肩下がりになっているのに、情報量だけは増えていく極めて複雑な状況。このような状況下でも、きっちりと仕事で成果を出すには、本質を見極める選球眼が求められます。

そのためには、思考法を再インストールし、足し算思考を引き算思考に入れ替えなければ、シンプル思考を維持することは難しいのかもしれませんね。

5.まとめ

今回のお題に正解は存在しません。僕なりの一見解にすぎないのです。

あくまでも正解は自分仕様にカスタマイズして、あなた自身のモデルで築いてみてくださいね。

今回のお話が、何かの参考になれば幸いです。

なお、今回、お話した内容は以下のグラフィックレコーディングでも整理しております(「ネコっちさん」が整理してくれました!)。ぜひご参考にしてください。

さらに、要点を復習できるようにYouTubeにもアップしております。動画でのメッセージもあわせてご覧ください。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

それでは、またお会いしましょう!(^^)/

著者・思考の整理家® 鈴木 進介

P.S.

<本記事に関連する各種ご案内>

関連書籍として新刊本が来月出ます!

『ノイズに振り回されない情報活用力』という本です。ぜひお手に取ってくださいませ。※画像をクリックしてもAmazonページへ飛びます。

また、本投稿に関連する無料のオンライン講演会も開催します!

以下より、ぜひ詳細をご覧の上、「2022.1.16(日)21時」の回にご参加くださいませ。↓↓↓

「LINE」でもショートコラムを毎朝7時に配信しています!

以下よりご登録ください↓↓↓

毎週水・日曜日は「メルマガ」で思考整理のエッセンスを配信中です!

以下よりご登録ください↓↓↓

近著は以下となります。こちらも併せてご覧くださいませ。

フォローしてくれたらモチベーション上がります! ◆YouTube http://www.youtube.com/user/suzukishinsueTV ◆メルマガ https://www.suzukishinsuke.com/sns/