痙縮の評価, 管理に関する米国PM&Rによるコンセンサス

📖 文献情報 と 抄録和訳

痙縮の評価と管理に関するAAPM&Rコンセンサスガイダンス

📕Verduzco‐Gutierrez, Monica, et al. "AAPM&R consensus guidance on spasticity assessment and management." PM&R (2024). https://doi.org/10.1002/pmrj.13211

🔗 DOI, PubMed, Google Scholar 🌲MORE⤴ >>> Connected Papers

※ Connected Papersとは? >>> note.

[背景・目的] 米国理学医学リハビリテーション学会(AAPM&R)は、成人および小児の痙縮患者のケアを強化する機会を特定するため、2021年に包括的なレビューを実施した。痙縮ケアにおけるギャップに対処することを目的とした、コンセンサスに基づく診療勧告を作成するために、技術専門家パネル(TEP)が招集された。目的:痙縮ケアにおけるギャップを特定し、それに対処するためのコンセンサスに基づく診療推奨事項を作成すること。

[方法] Spasticity TEPは、16ヵ月の仮想会議プロセスを経て、検索用語の策定、研究質問の精緻化、構造化されたエビデンスレビューの実施に焦点を当てた。エビデンスの質はAAPM&R Evidence, Quality and Performance Committee (EQPC)により評価され、推奨文とエビデンスの評定に関するコンセンサスを得るために修正デルファイ法が採用された。推奨の強さ分類法(Strength of Recommendation Taxonomy:SORT)は、個々の研究の評価と推奨の強さの指針となった。

[結果] TEPは、評価および管理に関する5つのベストプラクティスと痙縮管理に関する5つの推奨(+NG1つ)を承認した。

■ AAPM&Rの痙縮評価および管理に関するベストプラクティス

1. 初期評価 (A-1): 患者の初期評価の一環として、痙縮が受動的および能動的な運動、動作の繰り返し能力、および機能にどのように影響するかを評価し、それに基づいて治療および管理を決定する必要がある。

2. 再評価 (A-2): 治療過程において痙縮の再評価は継続的に行うべきである。特に、各治療の前または治療時に再評価を行い、現在の治療を継続するか、治療方針を変更するかを検討する必要がある。

3. 標準化された評価方法 (A-3): 痙縮を評価する際には、標準化された評価方法を使用することが推奨される。これにより、一貫性が保たれ、介入が行われた際の反応を客観的に測定できる。

4. 医療管理の最適化 (A-4): 痙縮の治療は、まず医療管理の最適化から始めるべきである。理学療法医は、患者が医療的に安定していることを確認し、痙縮を悪化させる可能性のある医療問題に対処する必要がある。

5. 目標達成尺度の使用 (A-5): 患者の目標がどの程度達成されているかを評価するために、目標達成尺度やその他の治療効果の測定方法を各再評価時に考慮することが推奨される。

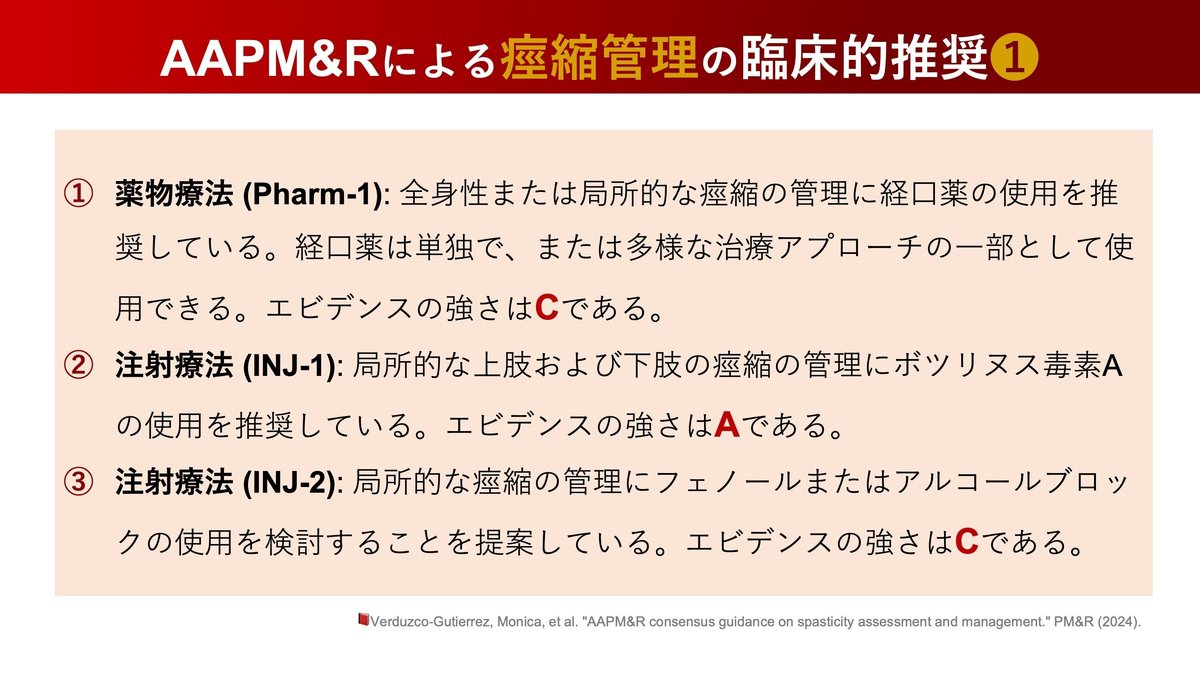

■ AAPM&Rによる痙縮管理の臨床的推奨について解説する。

1. 薬物療法 (Pharm-1): AAPM&R Spasticity TEPは、全身性または局所的な痙縮の管理に経口薬の使用を推奨している。経口薬は単独で、または多様な治療アプローチの一部として使用できる。エビデンスの強さはCである。

2. 注射療法 (INJ-1): AAPM&R Spasticity TEPは、局所的な上肢および下肢の痙縮の管理にボツリヌス毒素Aの使用を推奨している。エビデンスの強さはAである。

3. 注射療法 (INJ-2): AAPM&R Spasticity TEPは、局所的な痙縮の管理にフェノールまたはアルコールブロックの使用を検討することを提案している。エビデンスの強さはCである。

4. 外科療法 (SUR-1): AAPM&R Spasticity TEPは、適切に識別された患者に対して、脊髄性または脳性由来の痙縮の効果的な治療として、髄腔内バクロフェンポンプ療法(ITB)の使用を推奨している。エビデンスの強さはAである。

5. 外科療法 (SUR-2): AAPM&R TEPは、下肢の痙縮を主に持つ患者において、選択的背根切断術(SDR)の利用を推奨している。適切な患者選択には、十分な下肢の強度と選択的な運動制御、および著しい拘縮のないことが求められる。エビデンスの強さはAである。

6. 非薬物療法 (NP-1): AAPM&R Spasticity TEPは、痙縮に影響を与え、薬理学的および手続的介入の効果を促進し、機能を改善し、悪影響を減少させるために、他の治療オプションと併用する形で非薬物療法の使用を検討することを推奨している。エビデンスのグレードはNGである。※「NG」推奨は、エビデンスの制限によりグレード付けできまないことを示している

[結論] このコンセンサスガイダンスは、入手可能な最善のエビデンスと専門家の意見に基づき、痙縮の評価と管理に関する実践的な推奨を臨床家に提供するものである。臨床的判断を行い、個々の患者のニーズ、嗜好、リスクプロファイルに合わせた推奨を行うべきである。添付の表は、痙縮の評価と管理に関するベストプラクティスの推奨をまとめたものであり、ケア提供における論争が少ない原則を反映している。

🌱 So What?:何が面白いと感じたか?

脳卒中の後遺症である痙縮・痙性は、非常に厄介な症状の1つである。

強い痙縮・痙性によって関節可動域が制限される、随意運動が制限される、さらに強まれば疼痛も出現してくる。

脳卒中後のリハビリテーションの効果を減衰させる要因の大きな1つだ。

痙縮に対して、速度依存性に筋緊張が高まりやすいことに注意してストレッチングをしたり、OKCよりCKC重視の筋力トレーニングをしたり、努力はしているつもりだ。

だが、痙縮筋に対する介入というのは、どうも難しい。

今回のコンセンサスにおいても、その感覚が間違っていない結果となっていた。

非薬物療法の推奨グレードがNGと、現在のエビデンスでは制限が大きく、グレードづけはできないとしている。

果たして、これがエビデンスの制限によるものなのか、痙縮への非薬理的、保存的介入の限界を示すものなのか。

ここは、今後僕たちが明らかにしていくべき課題の1つだと思う。

⬇︎ 関連 note & 𝕏での投稿✨

📕痙縮の評価, 管理に関するコンセンサス

— 理学療法士_海津陽一 Ph.D. (@copellist) June 17, 2024

・米国理学医学リハビリテーション学会

・エビデンスレビュー+デルファイ法で痙縮評価, 管理のコンセンサス

🔹評価, 管理の5つのベストプラクティス

🔹痙縮管理に関する5つの推奨(+NG1つ, 非薬物療法)

痙縮に対する非薬物療法は, まだ推奨度は弱いようです😲 pic.twitter.com/naYCzrgImw

○●━━━━━━━━━━━・・・‥ ‥ ‥ ‥

良質なリハ医学関連・英論文抄読『アリ:ARI』

こちらから♪

↓↓↓

‥ ‥ ‥ ‥・・・━━━━━━━━━━━●

#️⃣ #理学療法 #臨床研究 #研究 #リハビリテーション #英論文 #文献抄読 #英文抄読 #エビデンス #サイエンス #毎日更新 #最近の学び