脳に直接電極を埋め込み疼痛を評価!?

📖 文献情報 と 抄録和訳

頭蓋内神経バイオマーカーを用いた慢性疼痛状態のヒト初予測について

📕Shirvalkar, Prasad, et al. "First-in-human prediction of chronic pain state using intracranial neural biomarkers." Nature Neuroscience (2023): 1-10. https://doi.org/10.1038/s41593-023-01338-z

🔗 DOI, PubMed, Google Scholar, ハイライト

🌲MORE⤴ >>> Connected Papers

※ Connected Papersとは? >>> note.

[背景・目的] 慢性疼痛症候群は、治療抵抗性であることが多く、大きな苦痛と障害をもたらす。長期慢性疼痛は、深刻な障害と経済的コストの一因となる大きな公衆衛生問題の1つである。疼痛の重症度は、通常、自己申告による評価方法を用いて評価されるが、痛みは主観的で、個人差のあることが分かっており、不完全な評価方法とされる。また、臨床的に重要な時間軸で慢性疼痛を支える脳活動や、急性疼痛との関連も不明なままである。

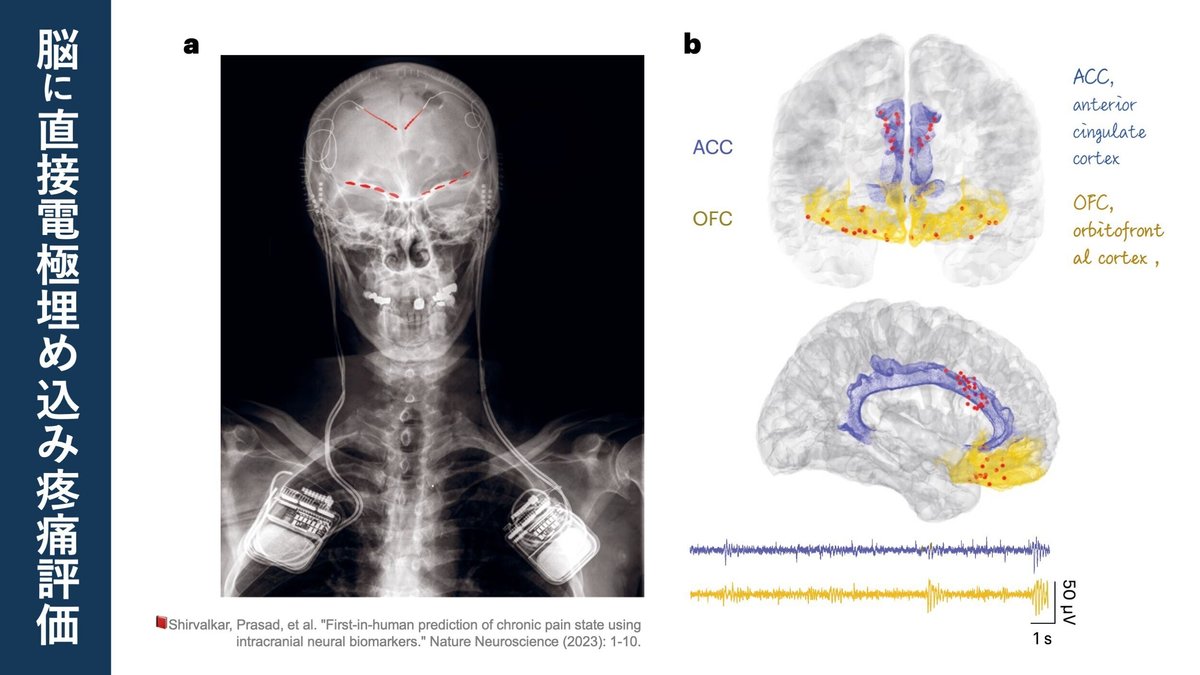

[方法] 今回、難治性の慢性疼痛の患者(4人)の前帯状皮質(anterior cingulate cortex, ACC)と眼窩前頭皮質(orbitofrontal cortex, OFC)に慢性頭蓋内電極を植え付けた。参加者は、3~6ヶ月間にわたって毎日複数回、外来で直接神経記録を取得し、それと同時に痛みの指標を報告した。

[結果] 機械学習法を用いて、神経活動から個人内の慢性疼痛重症度スコアを高い感度で予測することに成功した。また、慢性疼痛(眼窩前頭皮質の活動とより強く関連していた)と、実験者が引き起こした急性熱痛(前帯状皮質の活動とより強く関連していた)を鑑別できることも明らかになった。

[結論] これらの観察結果が、将来的には脳内で痛みを瞬時に検出して回避するシステムの開発に役立つ可能性があるという見方を示している。

🌱 So What?:何が面白いと感じたか?

現象そのものと、現象に対する価値判断は、まったく種類を異にしたプロセスである。

たとえば、筋力が50kgfであることと、その筋力が強いか弱いかは、まったく別であるように。

前者は存在するもので、後者は人間が色付けするものだ。

前者は量的と呼ばれ、後者は質的と呼ばれるかもしれない。

今回のテーマである疼痛、慢性疼痛。

疼痛は、量的に似せた質的だと思う。

NRSやVASなど数値で示されるので、量的と思いがちだが、疼痛を手に乗せたり絶対的に測ったりはこれまで、ほとんどされてこなかっただろう。

あくまでも、本人の価値づけ、色付けの部分が大きい尺度だ。

そして、その質的なものを無理やりを量的にしようとした時、ある問題が生じる。

それは、基線ギャップ、間隔ギャップだ。

・基線ギャップ:その人によって疼痛のBaselineが異なる。AさんのNRS3とBさんのNRS3は異なるかも。

・間隔ギャップ:その人によって疼痛尺度の間隔の意味が異なる。AさんのNRS1の増大とBさんのNRS1の増大は意味が異なるかも。

今回の研究は、これらのギャップを打破するかもしれない。

脳活動を直接計測することで、まさに現象として数値化できるのだ。

そこに、人間による価値づけの余地は少ない。

いよいよ、心から信頼できる疼痛評価が可能になる日が、近いかもしれない。

⬇︎ 関連 note & 𝕏での投稿✨

📕脳に直接電極を埋め込み疼痛を評価!?

— 理学療法士_海津陽一 Ph.D. (@copellist) June 3, 2023

・難治性の慢性疼痛の患者(4人)

・頭蓋内電極を埋め込み,脳活動を評価(ACC, OFC)

🔹脳活動から痛みの重症度(自己報告)を推定することに成功

🔹慢性疼痛(OFC↑)と急性熱痛(ACC↑)を鑑別可能だった

いよいよ痛みを“直接”評価できる日が近いのかもしれません😲 pic.twitter.com/FtWgWKG68N

○●━━━━━━━━━━━・・・‥ ‥ ‥ ‥

良質なリハ医学関連・英論文抄読『アリ:ARI』

こちらから♪

↓↓↓

‥ ‥ ‥ ‥・・・━━━━━━━━━━━●○

#️⃣ #理学療法 #臨床研究 #研究 #リハビリテーション #英論文 #文献抄読 #英文抄読 #エビデンス #サイエンス #毎日更新 #最近の学び