Episode 079 「図書館とは、それ自体が自らの意思を持ち、意図的に息を殺し静寂を保っているのかも。たぶん」

アデレードハイスクール(Episode024参照)に通い始めて、2年目くらいのタイミングだったであろうか、放課後に街の中の図書館に通い始めた。おそらく、2000〜2002年頃の話なので、かれこれ20数年以上も前に遡る。

校舎を出て、徒歩で5分程のバス停から街の中をグルグル(そう、電車に例えるならば、ちょうど山手線の様に)と走る黄色いバス(無料である)に乗り込むのだ。乗車して5分程度でバスを降り、図書館に向かう。この作業を、週に何度か行っていた。特にその必要性があったわけでもないが、単純にそうしたかったのだ。友達との時間とは別に、一人の時間を楽しんでいたのである。

では具体的に図書館で何をするのかと言うと、そこでその日の宿題を片付けてしまうのである。様々な教科の宿題が出されていたが、その中でも特に数学の宿題が好きで、音楽を聴きながら粛々と問題を解いていた。細かい理由はこの凡人の私にはわからないが、なぜか数学は音楽を聴きながらやった方が捗った。尚、数学の問題を解きながら聴く音楽としては、例えば、Blink 182に代表される、爽快感のある、いわゆるパンクロックでありながらポップな要素も含んだMXPX、New Found Glory、Sum 41などだった。他にも、例えばThe Offspring、One Dollar Short、Banana Boat、Goldfinger、Frenzal Rhomb、Hawaiian6などなど。

尚、その図書館には世界各国の新聞が(数日遅れで)入ってきており、新聞を読むための専用のコーナーも設けられていた。もちろん、紙の媒体(新聞含む)に対する接点が圧倒的に少ない今の時代(2024年)から考えると、従来の新聞に対する興味は圧倒的に低いだろうが、当時(2000年初頭)まだまだ、皆新聞を読んでいた。少なくとも、私の目にはそう映った。(勿論、新聞を恋しがっている訳では全く無く、当時はそうだったなぁ、と思い出しているに過ぎないが)

私も例外ではなく、よくこの図書館に来ては日本の新聞を読んでいた。南半球のオーストラリアという国の、約100万人(2000年初頭当時)程度の街の片隅に住んでいながらも、日本ではどの様な事が起こっていて、どの様な事が新聞に取り上げられているのか、などをある程度把握しておきたかったのだ。もちろん、インターネットを介して日本のニュースはある程度は知ることはできたが、インターネットに併せて、従来の紙媒体(新聞)からの情報も入手したかったのだと思う。そう、まるで食卓に並ぶ幾つかのおかずに、偏ることなく満遍なく箸を運ぶ様に。

宿題を終わらせると、本を探索するべく本棚が並ぶ空間に誘われるのである。グラフィックデザインなどの本をパラパラとめくっては、本に囲まれた空間にいる事に興奮を覚えた。

図書館とは、独特な空間である。もちろん、図書館にあるその本の多さもさることながら、必要最低限の音のみが存在するその具合が生み出す状態(そう、まるで図書館自体が自らの意思を持ち、意図的に息を殺し静寂を保っているかの様に)は、個人的に非常に興味を惹かれるものがあった。

尚、図書館の受付には「リファレンス係の女の子」(「世界の終わりとワードボイルドワンダーランド」村上春樹作)の様な素敵な女性はいなかったし、または、右目で右側のページを読んで、左の目で左側のページを読んでいるみたいに見える女の人に(「不思議な図書館」村上春樹作)、貸し出しコーナーにて、「階段を降りて右」と顔をあげずに言われる事はなかった。

もし、「まっすぐ進んで、107号室」と言われていたら、果たして私はどうしただろうか?当時であれば、きっと行ってしまったに違いない。だって、その当時はまだ「不思議な図書館」(村上春樹作)も読んでいなかったし。

尚、この(私が通っていた)図書館の管理人がどの様な人だったのかも、全くわからないし。甲村記念図書館の管理を任されている、知的で上品な立ち振る舞いで、何もかもを知り尽くした大人の魅力漂うものの、その綺麗な目と淡い微笑みにはどこか陰りがある「佐伯さん」(「海辺のカフカ」村上春樹作)の様な人ではなかったはずだ。

図書館にて、自分の背丈を遥かに越す本棚の壁が、まるで迷路を作り出すかのように入り組んでいるこの状態は、小学生の頃によく遊びに行っていた森の中(秋ヶ瀬公園)を連想させた。

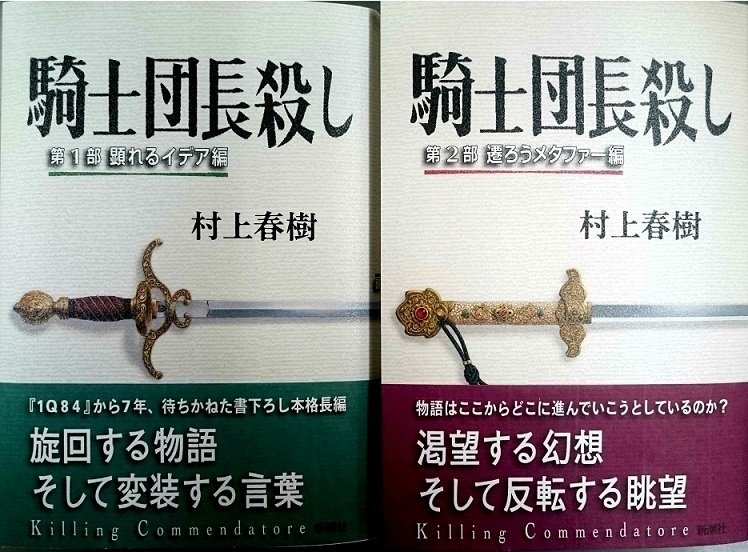

様々な本を手にしては、それらの本の中(ストーリーまたは内容)に誘(いざな)われていった。そう、まるで、それらの本が、地下へと続く階段の役割を果たすかの様に(或いは、小説「騎士団長殺し(村上春樹作)」において、雨田具彦が残した最高傑作の一つである絵画、「騎士団長殺し」の左下の隅に描かれている、四角い蓋の下に繋がる、暗闇の「メタファー通路」のようなものだったのかもしれない。そう、あの「顔なが」が、ぬっと顔を突き出している、あの「メタファー通路」である)。

図書館にて手に取った数多くの本の中で、今でも記憶に残っている本の一つに、「Love for Sale」という、デザインの本である(尚、偶然ではあるが、この本を目にしてから数年後に見た日本のドラマ「Love Generation」(日本から送られてきたビデオに録画されていたドラマ。1997年放送)で、広告代理店のクリエイティブに所属する主人公(キムタク)が、「学生時代に、この本(Love for Sale)を見て、クリエイティブに興味を持った」と語るシーンがあった)。

この様にして、放課後、街の図書館にて一人の時間を愉しむという時間を設けていたのであった。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?