記事一覧

生活期における装具の必要性

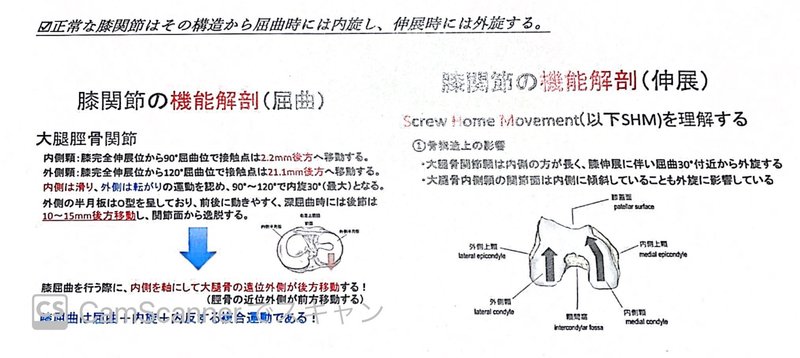

装具無し歩行では装具歩行に比べ病巢側運動前野, 両側補足運動野, 非病巢側運動前野,内側一次運動野,病巣側外側一次運動野と推定される箇所にて有意な増加がみられた.

短下肢装具の使用では,前頭葉の運動関連領野の活動が限局されていることが確認された。

このことは,装具歩行ではパターン化された前頭葉の運動関連領野の活動に限局されているが,装具

なし歩行では,内反出現や立脚期における不安定が多くの領域

歩行でのフィードバック、フィードフォワードの注意点

身体状況や環境の変化に応じた動きの調整は、変化に対する応答と先を見越した予見的調整の2つのシステムがある。前者は,立位姿勢や歩行において

バランスが崩れそうになったときに視覚情報,体性感覚情報,前庭感覚情報により異常を感知し,修正しようとするフィードバック制御,後者は動作パターンの乱れが予見されるときに未然に対処するシステムで,フィードフォワード制御である。フィードフォワード制御はさらに予測機構(

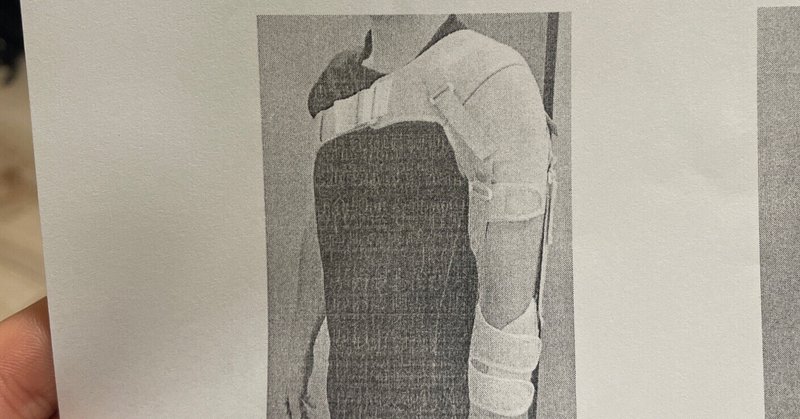

上肢懸垂用肩装具は意味あるのか?

肩の亜脱臼

筋緊張が低下した発症早期の麻痺側肩関節亜脱臼は、抗重力肢位となった際の棘上筋や関節包の過剰な伸張により、周辺の軟部組織に過度のストレスを与え、麻痺側肩関節周辺組織の微細損傷ならびに炎症の出現を誘発する。立位や歩行練習などの機会の増大に伴い麻痺側上肢が下垂位となる頻度が増えれば、そのリスクは高まる。

上肢懸垂用肩装具(オモニューレクサ)

上肢を引き上げる作用があり、X線撮像により、

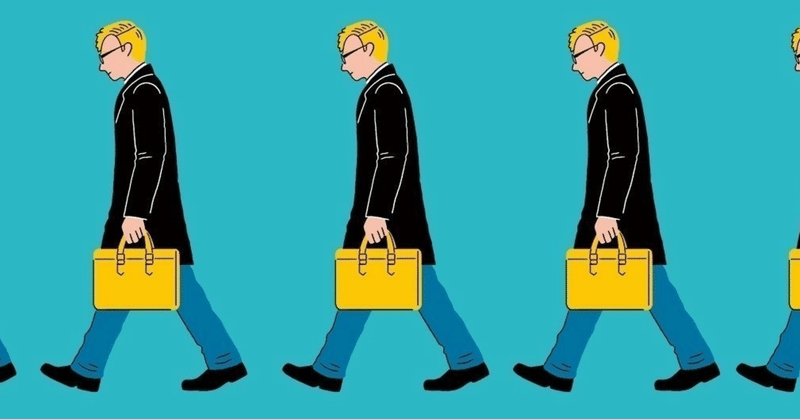

歩行時に麻痺側上肢を振り出すには

立位の状態からまずは麻痺側下肢と非麻痺側上肢を振り出す。この際非麻痺側上肢を90°まで屈曲させる。

その次に非麻痺側下肢と麻痺側上肢を振り出す。可能であれば、90°まで屈曲させる。

歩行で踵からつくためには②

立位で麻痺側を少し前に出し、重心をしっかり乗せる。

後方の非麻痺側に重心を寄せながら、膝関節・股関節を曲げ、重心を下げる。

重心が下がる際に上肢を使って、麻痺側膝関節上部~大腿を押さえる。同時につま先を引き上げ、踵で支持する。

重心が下がり、麻痺側がしっかり背屈した状態で保つ。

下腿三頭筋筋腱移行部のストレッチとなる。

歩行で踵からつくためには

まずは足関節の柔軟性を出すことが大事。

支持物を把持し、麻痺側下肢を一歩前に出し固定する。

後方の非麻痺側に重心をうつし、膝を曲げ、重心を下げていく。

麻痺側は踵を伸ばし、つま先を地面から離すようにする。

下腿三頭筋筋腱移行部を伸ばしていく。

歩行練習のアドバイス

まずは10歩でいいので、歩き、戻るところから練習しよう

慣れてきたら円を書くように歩いたり、止まったり、ステップを繰り返す

足底の感覚に注意を向け、重心移動はスムーズか、踵はしっかり使えているか確認する

さらに慣れたら、足をまっすぐ出すのではなく、外側に出したり、歩幅を変えたり、リズムを変えたりする