まいにち易経_0523【慢蔵誨盗】蔵むることを慢かにすれば盗を誨え、冶かなる容は淫を誨う。[繋辞上伝:第八章]

慢藏誨盗。冶容誨淫。(まんぞうかいとう・やようかいいん)

|蔵《おさ》むることを慢かにすれば盗を誨え、冶かなる容は淫を誨う。

『易経』の中には、さまざまな人生の教訓が隠されている。その一つが「冶容」、すなわち「なまめかしい容姿」である。これには深い意味が込められている。まず、冶とは「野の仮借」、つまり野蛮で無法なことを意味する。この「冶容」は、「野容」という表現もあるが、いずれにせよ、なまめかしい姿を示している。易経の作者は、人間の欲望や弱さを熟知していたに違いない。易の解釈によれば、「荷物を背負って馬車に乗る」とは、身分の低い者が貴人の道具に乗る様子を指している。これは社会的な地位や身分にそぐわない行動を示しており、その不自然さが盗賊を引き寄せる原因となる。乗り物は爵位を象徴し、過ぎた地位にいることが他人の嫉妬や欲望を招くのだ。もし国が適切に爵位を管理せず、無節操にばらまけば、その国は大盗賊に襲われることになるだろう。

ある企業の新人研修に招かれた老易学者が、

未来のリーダーを担うポストZ世代の若者たちに向かって語る慢(おろそ)かとは、気の緩みから怠慢になることを意味します。これがどれほど危険であるかを、易経は警告しています。

昔から、権力や富を手にした者が傲慢になり、それが滅亡の種となったという事例は枚挙にいとまがありません。権力や富は、きちんと管理されなければ、盗賊に奪われるのと同じように、簡単に失われてしまうものなのです。

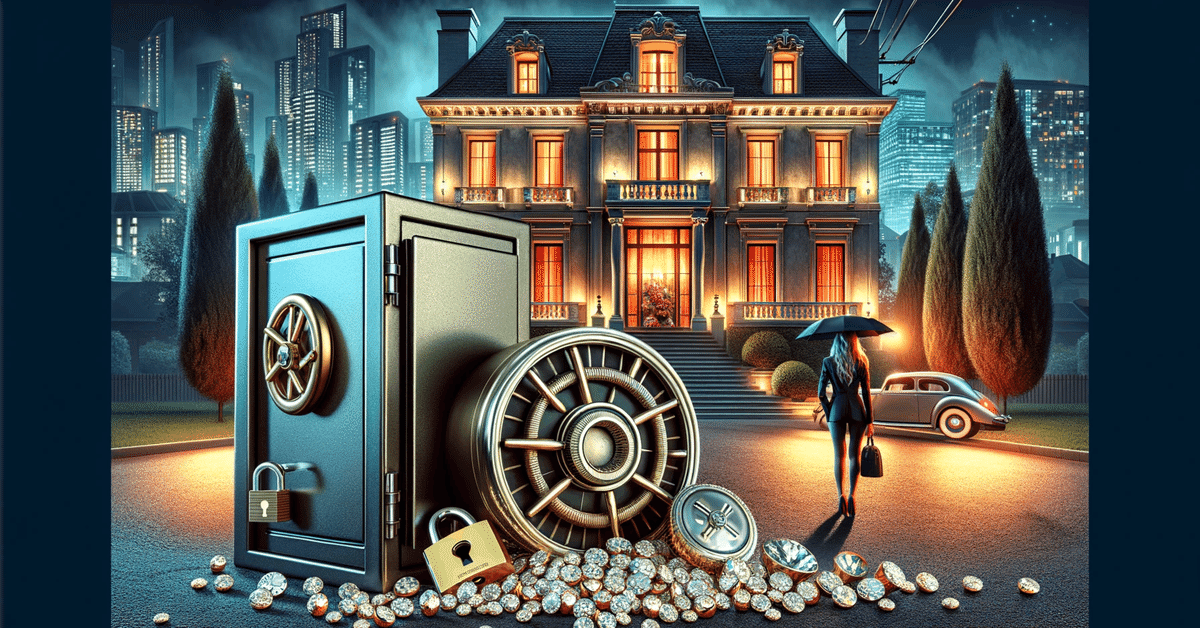

例えば、家に大金を隠し持っていたとしましょう。しかし、それを知らせるような行動をとってしまえば、盗賊を呼び込むことになってしまいます。同様に、外出時に無防備な上着姿で歩けば、悪人に狙われかねません。つまり、富や権力を無防備に扱えば、それらを狙う者が現れるということです。防御の心構えを怠ってはいけないのです。

また、艶かしい格好をしていたら、襲ってくれと挑発しているようなものだとも述べられています。これも同じく、警戒心を失うことの危険性を示しています。リーダーとして成功を収めると、どうしても慢心しがちになります。しかし、その瞬間こそが最も危険な時です。気の緩みは、予期せぬトラブルを招く原因になります。

思い出すのは、かつてのある大企業の社長さんの話です。順風満帆の時期があり、社長は慢心して高級外車に乗り、贅沢な生活を送っていました。そんな彼を狙って、社内のある者が不正を働き、企業は一時経営危機に陥りました。あれは衰の現れだったのかもしれません。

このように、順境に恥じ入ることなく、謙虚さを忘れずにいることが肝心なのです。権力や富を手にしても、なおそれを守り育てる努力を怠ってはなりません。

一方で、逆境に陥った時も同様に落胆せずに前を向いて進むことが大切です。天は回っているのですから、現状に満足せずに、さらなる繁栄を求め続けることが肝心なのです。

そのためには、油断や自惚れを常に戒めなければなりません。慢かから生じる怠惰が、繁栄の種をも食い尽くしてしまうからです。

例えば、私が経営していた企業でも、一時期業績が非常に好調だった時期がありました。その時、私は安心しきってしまい、細かい管理をおろそかにしてしまったのです。その結果、内部からの不正が発覚し、大きな損失を被りました。この経験から、どんなに順調な時でも警戒を怠ってはならないと学びました。

では、易の教えを現代にどう生かすかを考えてみましょう。

まず、自己管理の重要性です。皆さんが将来リーダーとなるためには、自分自身を厳しく管理することが求められます。自己管理ができていなければ、組織を管理することなど到底できません。

ここで、豆知識を一つ。

アレクサンダー大王は、自己管理の一環として毎朝早起きを心がけ、体を鍛え、知識を深めるために読書をしていたと言われています。彼は大帝国を築き上げましたが、その基盤は自己管理にあったのです。

さらに、リーダーシップと安全運転を例えにとって考えてみましょう。車の運転においても、慢心は事故の元です。どんなに運転技術に自信があっても、油断すれば大事故を招く可能性があります。リーダーシップも同じです。自分の能力に自信があるからといって、警戒を怠れば組織に大きな損害を与えることになります。

私の知人に、非常に優れた経営者がいました。彼は若い頃、非常に勢いがありましたが、一度大きな失敗を経験しました。その時、彼は慢心していたことに気づきました。それ以来、常に慎重な判断を心がけるようになり、再び成功を収めました。

さて、易経の教えは日常生活にも応用できます。

例えば、健康管理です。忙しい日々の中で、健康をおろそかにすることはよくあります。しかし、健康を失えば、どんなに大きな夢も実現することはできません。定期的な健康診断や、バランスの取れた食事、適度な運動を心がけることが重要です。

また、人間関係の管理も同様です。友人や家族との関係をおろそかにすれば、大切な支えを失うことになります。リーダーとして成功するためには、周囲の人々との良好な関係を維持することが不可欠です。

最後に、総括すると、謙虚さと警戒心を持つことの重要性が浮き彫りになります。成功を収めた時こそ、最も警戒心を強めるべき時です。そして、自分自身を常に見つめ直し、改善し続ける姿勢が求められます。

参考出典

富める人が財産管理をおろそかにすれば、盗んでくれというようなものであり、艶かしい格好をしていたら、襲ってくれと挑発しているようなものである。「慢か」とは、気の緩みから怠慢になること。自分から禍を招いてはならないと警告しているのである。

子曰。作易者其知盗乎。易曰。負且乘。致寇至。負也者。小人之事也。乘也者。君子之器也。小人而乘君子之器。盗思奪之矣。上慢下暴。盗思伐之矣。慢藏誨盗。冶容誨淫。易曰。負且乘。致寇至。盗之招也。

子曰く、易を作る者は、其(そ)れ盗(とう)を知るか。易に曰く、負(お)うて且つ乘(の)る。寇(あだ)の至るを致すと。負ふとは、小人の事也。乘るとは君子の器也。小人にして君子の器に乘れば、盗、之を奪はんことを思ふ。上(かみ)には慢にして下(しも)には暴なれば、盗、之を伐たんとことを思ふ。藏(ぞう)を慢にするは盗を誨(おし)へ、容を冶(かざ)るは淫(いん)を誨(おし)ふ。易に曰く、負(お)うて且つ乘(の)る。寇(あだ)の至るを致すと。盗を之招く也。

***

冶容(やよう):冶(や)は野(や)の仮借、野容(やよう)に作るテキストもある。なまめかしい容姿。

易を作る者は其れ盗を知れるか——易の作者は大泥棒でもやってのけられる男だったろう、と解したいところだが、そのような注釈は見当たらない。易の作者は、そもそも、盗みということの起こるゆえんをよく理解していたのであろう。易の䷧解卦六三に「荷物を背負って馬車に乗れば、強盗のやって来るような結果を招く」とある。

荷物を背負うというのは、身分賤しき者の仕事である。乗りものというのは、本来身分貴い者の用いる道具である。下賤の身で貴人の道具に乗っていれば、いかにもそぐわぬさまであるから、盗人はそれを見て、その馬車を奪おうと思う。乗りもの爵位のたとえである。分に過ぎた地位におると、他人にその地位を狙われる意味。

国の最も大切な道具である爵位を、支配者が良い加減にばらまいて、臣下がその結果横暴なふるまいをするようになれば大盗賊がその国を伐とうとするであろう『(折中』)。

さきのは禍い個人の身に止まるが、こうなれば国に禍いが及ぶ。

慢蔵誨盗——富める人が財産をしっかり隠しておかないと、盗みを教唆するようなものである。

冶容誨淫——なまめかしい容姿は姦淫してくれと教唆するに等しい。

この人口に膾炙する二句は、締りのない国が大盗を、身の程過ぎた地位が小盗を自ら招くことの譬喩(ひゆ)である。易に「負い且つ乗る、寇(あだ)の至るを致す」とあるのは、盗賊を自ら招きよせることをいうのである。

#まいにち易経

#易経 #易学 #易占 #周易 #易 #本田濟 #易経一日一言 #竹村亞希子 #最近の学び #学び #私の学び直し #大人の学び #学び直し #四書五経 #中国古典 #安岡正篤 #人文学 #加藤大岳

#創作大賞2024 #オールカテゴリ部門

#雷水解 #繋辞上伝

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?