まいにち易経_0513【リーダーは風のように】随風は巽なり。君子もって命を申ね事を行う。[57䷸巽為風:象伝]

象曰。隨風巽。君子以申命行事。

象に曰く、随風(ずいふう)あるは巽(そん)なり。君子以て命(めい)を申(かさ)ね事を行おこなう。

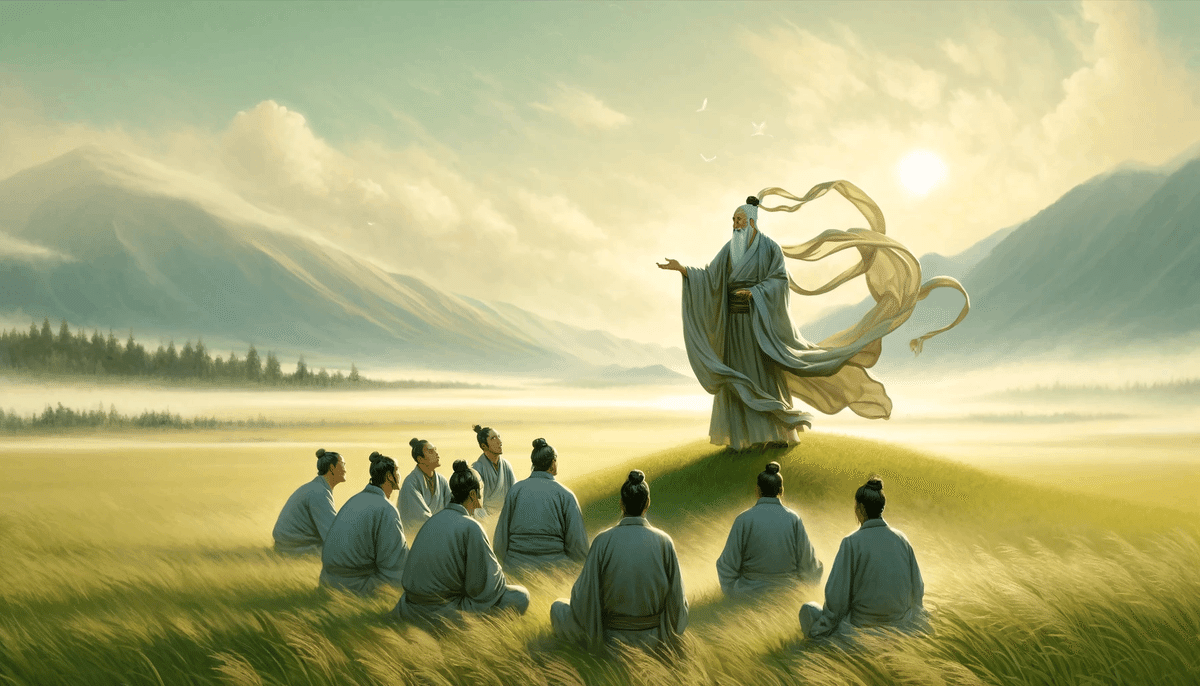

ある企業の新人研修に招かれた老易学者が、

未来のリーダーを担うポストZ世代の若者たちに向かって語る今日は易経の、巽為風(そんいふう)について、お話しします。

この古典は、リーダーシップについての深い洞察を与えてくれるため、特に未来のリーダーとして期待される皆さんにとって、非常に価値のある教訓が含まれています。

巽為風は、易経の六十四卦の一つで、風という自然現象を象徴として用いています。風はどこにでも入り込み、隅々まで行き渡る性質を持っています。この性質から、広報や命令の伝達に関連付けられているのです。

リーダーとしての私たちの言葉も、風のようにすみずみまで届くべきでしょう。この例えが示すのは、リーダーの言葉や命令が、しっかりと部下に行き渡らなければいけないということです。

皆さんは、将来経営者やリーダーとなって、命令を下すことでしょう。しかし、上から目線の命令だけでは、部下は反発心を持ってしまいます。

リーダーが命令を下す時、単に指示を出すだけでは不十分です。その言葉がどのように受け取られるか、どのように理解され、受け入れられるかが重要になります。

言葉は丁寧に、そして何度も繰り返し伝える必要があります。これは、「風がすみずみまで行き渡る」ことから学ぶべき点です。

言葉が風のように隅々まで届けば、チーム全体が同じ方向を向いて行動することができるでしょう。優れたリーダーは、分かりやすい言葉で丁寧に、何度も説明を重ねて、部下に徹底させる必要があるのです。

孔子は「君子の徳は風」と言いました。草木は風にあたれば伏すように、民衆は良いリーダーの教えに従うということです。しかし、それは一方的な押し付けではありません。リーダーが丁寧に語りかけ、部下により良く理解してもらう努力がなければ、心は離れてしまうでしょう。

例えば、昔の武将は部下に命令を下す際、簡単な言葉で何度も繰り返し、徹底させていました。「今日はこの橋を守れ!橋を守れ!」と叫び続けたそうです。単に「守れ」と一言では済まされないのです。状況や意図をしっかり説明し、部下に理解させることが大切なのです。

また、孫子の兵法にも「民心を得ずして戦う勝利なし」とあります。いかに民心を掌握し、君主と民の心が一つになってことが重要かだということです。民心を得るには、リーダーが愛され信頼される存在でなくてはなりません。昔の有能な武将は、戦陣に立つ時も部下の気持ちを大切にしていたと言われています。農繁期には休戦して収穫を手伝い、賞罰をはっきりさせ、有能な部下を重用するなど、人格者として民心を掴んでいたそうです。

このように、リーダーとしての資質は、単に上から命令を下すことではありません。時には部下に寄り添い、思いを受け止め、気持ちを共有することも大切なのです。「巽為風」の教えは、リーダーシップの本質を表しているのです。

皆さんも、将来経営の場で部下を率いる機会があるでしょう。その時は、いつも優しく丁寧に、しかし確実に、メッセージを伝える努力を怠らないでください。風のように、隙間なく全てに行き渡るリーダーシップを目指してください。つまずくこともあるでしょうが、諦めずに学び続けることが何より重要です。

リーダーとしての言動は、常に風のように周囲に影響を与えています。その影響がどのようなものか、その責任を常に意識し、賢明に行動することが求められます。皆さんがこれからリーダーとして成長していく過程で、この「巽為風」の教訓が、どうぞ役立つことを願っています。

皆さんの活躍を、心から期待しています。

参考出典

巽為風は順(したが)う時を説く卦。また、風は狭い隙聞があれば入り込み、行き渡ることから、広報・命令の意味がある。投げやりで倣慢な命令に人々は反発心を持つ。リーダーは命令を下す時、よく理解される言葉で丁寧に、何度も繰り返し話して、人々に行き渡らせなくてはいけない。

「随風」について、孔子は「君子の徳は風」と『論語』に記している。草(民)は風(君子の命)にあたれば必ず伏す、と。

『随風』随とは前のに後のが継続する意味。風☴に風☴が続くのが巽䷸である。風はすみずみまで行き届く点で命令に似ている。

君子は、風に風が継いでいるこの卦に象どって、命令を何度も反復し、民に徹底させてから、事を実行に移す。

投げやりで倣慢な命令に人々は反発心を持つ。

リーダーは命令を下す時、よく理解される言葉で丁寧に、何度も繰り返し話して、人々に行き渡らせなくてはいけない。為政者の徳を風に、民を草に譬える発想は、『論語』顔淵篇にも見える。

君子之德風。小人之德草。草上之風、必偃。

君子の徳(とく)は風(かぜ)なり。小人の徳は草なり。草之れに風を上(くわ)うれば、必かならず偃(ふ)す。

「上に立つ者の持前もちまえは風のごとく、下に在る者の持前は草のごとくでありまして、草は風があたればその方向にねるものであります。」(穂積重遠(しげとお)『新訳論語』)

#人文学 #まいにち易経 #易経 #易学 #易占 #周易 #易 #本田濟 #易経一日一言 #竹村亞希子 #最近の学び #学び #私の学び直し #大人の学び #学び直し #四書五経 #中国古典 #安岡正篤

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?