スラムダンクの魚住から学ぶ - 変化の時代に周りの良さを最大限に引き出すために

スラムダンクは私の中ではマンガではなく、

バイブルです。

何度読んだかわかりませんが、読む度に新たな発見があるような気がします。不思議です。

今日はスラムダンクの一つの場面から考えてみました。

華麗な技をもつ河田は鯛。

お前に華麗なんて言葉が似合うと思うか、赤木。

お前はカレイだ。

泥にまみれろよ。

出典・参考・引用 井上雄彦「スラムダンク」第28巻

バスケットボール強豪の山王工業と戦う湘北高校のキャプテン赤木が、相手のセンターの河田に圧倒されて、ポイントゲッターとしての力を発揮できず、自信を喪失するという場面がありました。

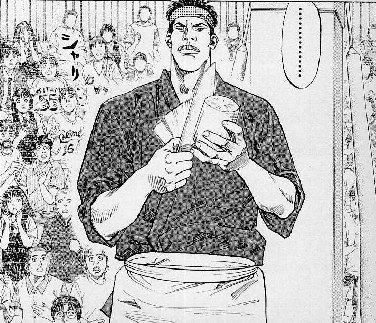

そこで突如別のチームから応援に駆けつけた魚住 (うおずみ)が、大根と包丁を持って現れます。

大根を切っていくと刺身の「褄」ができるというメッセージです。自分が活躍できなければ、周りを生かす引き立て役になるということです。(とりあえず語源に関するジェンダーの話は置いておければと思います。)

ここから赤木は考えを改め、周りのサポートに徹して開花して行きます。

魚住からの学び

このシーンはスポーツに限らず、子育て、学校、ビジネス等あらゆる場面で適応できそうだと考えさせられました。

子育てをしていると、いかに子どもの良さを最大限に引き出せるかを考えます。モンテッソーリ教育で Child-centered (子どもを中心に)というのが一つの大きなポイントであるそうですが、先日も子どもが中心になった結果、新しい発想にたどり着けたという体験を書かせていただきました。

学校教育でも、先生の頭の中にある情報を教室の中で生徒に一方的に発信して生徒の脳にダウンロードさせるという考え方は時代遅れで、どこでも手に入る情報をどう使うのかということや、信頼できる情報かどうかの精査のスキルが必要とされ、先生のファシリテーター、サポート役、アドバイザーとしての役割がさらに必要になっている気がしています。福澤諭吉の学問のすすめの話も以前に書かせていただきましたが、「学問で重要なのは学んだことをどう活かすか」ということだと書かれています。アクティブラーニング等の発信に向かった活動が一つの流れだと思います。

ビジネスの場面でも、周りの良さを活かすかは大きな課題だと思います。大量生産時代で同質なバックグラウンドの人を雇ってきた日本企業も、今後異質なバックグラウンド(スキル、経験、国籍、言語、文化)の人たちと仕事をすることが増えるように感じるので、周りの良さをどう活かすのか、と考えられることはチームワークでもマネジメントでも必要度が増す気がしています。

最後に

変化の時代に自分の立ち位置や強み、活かせるポイントを考える方も多いかと思います。時にはメインディッシュの刺身、時には周りを生かす褄になれる柔軟さが、今後もさらに必要になりそうな気がしています。

最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。

下のボタンを押していただくと、私の好きな言葉が出てきます。

▼ 30-50代でお仕事の方向性にぼんやり悩んでいる方はぜひこちらへ | https://sites.google.com/atj.asia/partner-takagishi/home