#読書感想文

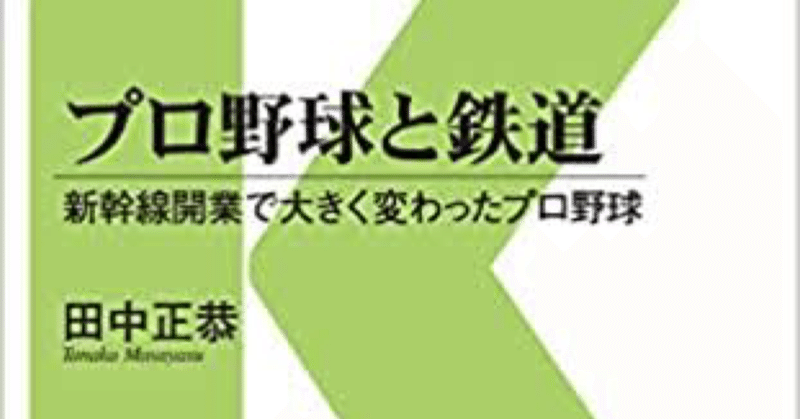

ありそうでなかった野球と鉄道の関係性を紐解く一冊:田中正恭『プロ野球と鉄道 新幹線開業で大きく変わったプロ野球』

3番“でひす”(リチャード・デービス)、4番“ぶうま”(ブーマー・ウェルズ)、5番“みのだ”(簑田浩二)。86年末に発売されたファミコンの野球ゲーム『ファミリースタジアム』(いわゆる初代『ファミスタ』)には、阪急、近鉄、南海の近畿圏の鉄道会社の球団の連合チーム、レイルウェイズが収録されていた。西武が隆盛を極めていたころだが、上記のクリンナップトリオに加え、ここに“まつなか”(松永浩美)や“やまだ

もっとみる