記事一覧

聖福寺山門解体が進んでみえて来たもの

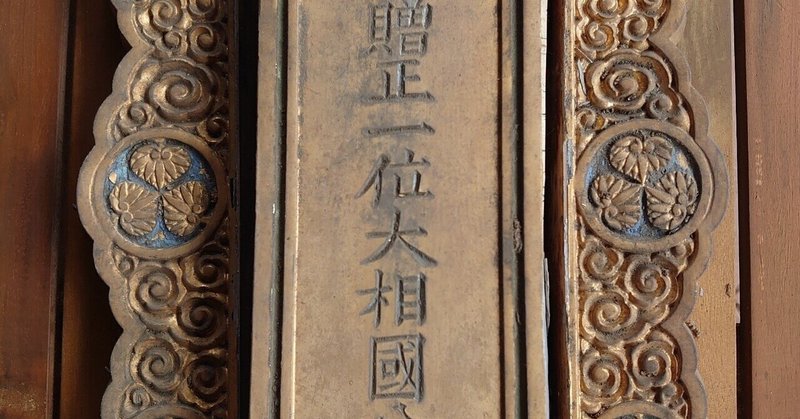

新年を迎え聖福寺山門解体作業は残すところ柱と虹梁の部分の木部となりました。

まず木部の材料ですが、主要柱と眺めてよく見える虹梁等の木部はケヤキ材を使い、あまり目立たない横の虹梁や屋根内部の見えない木部はツガ材を使用されていた。

写真の柱と下の虹梁がケヤキ材で上の細い虹梁がツガ材。

そして、解体して判ったのは木部に何かしら染料が塗られていること。

唐寺に見られる朱塗り(ベンガラ)のような色ではなく

第1回聖福寺修理現場見学会開催

キンモクセイが薫る10月30日土曜日万寿山聖福寺主催の聖福寺修理現場見学会を開催。1日3回に分けて各20人の定員制にして応募多数の為に抽選となりました。

今回は修理中の山門を主に見学する事になっております。

修理状況や建物に関しての説明は文化財建造物保存技術協会の担当者の方が行い、現場の準備や説明しやすい展示の仕方や実技披露は金剛組の方々が担当されました。

最初に文化財指定されているお堂や境内の

万寿山聖福寺修復事業スタート時は何をした?その2

令和3年11月から聖福寺本堂である大雄宝殿の足場組立作業が始まる。現在の本堂内はがらん堂!!全ての什物と仏像達は倉庫に保存されている。その搬出保存を日本通運さんにお願いしました。

お願いした理由としてまず九州国立博物館の特別展「隠元」の際に聖福寺の本尊の釈迦如来坐像と天王殿の布袋尊を出陳するのに日本通運さんが行い、様々な仏像、什物の調査時にも日本通運さんが動かす作業をされていた経験があった為でした

5月22日いろは丸事件談判記念揮毫イベント【第3回5・22和の国日本 日本人よ、世界の龍馬となれ】

5月22日は万寿山聖福寺で坂本龍馬達亀山社中(海援隊)所有のいろは丸と紀州藩の明光丸との衝突事故の談判が結審へと進んだ転機となった日として揮毫イベントを行っています。今回で3回目となるイベントは各地で揮毫イベントを行っている和プロジェクトTAISHI主催及び聖福寺、修復協力会共催となります。

イベントのメインは坂本龍馬の妻お竜さんも習った流派の月琴奏者山田慶子先生の献奏と昨年揮毫して頂いた原雲涯