万寿山聖福寺修復事業スタート時は何をした?その3

聖福寺修復事業を振り返る第3弾。

什物、仏像搬出保管作業の続きになります。近代において本堂内の全ての什物を搬出する事は今までにない事でした。

戦後からは聞かない話です、そして動かしていくうちに隠れていた物や入れ込んでそのままになっていた物を表に出すとこんなのがあったのか?これは何?という物が続々と!!

まずは本尊の前机にあたる須弥壇、本尊と前机の間に上り下りする階段と高台がピッタリと引っ付いていたので前机の後ろ棚に何が入っているのか今まで分かりませんでした。

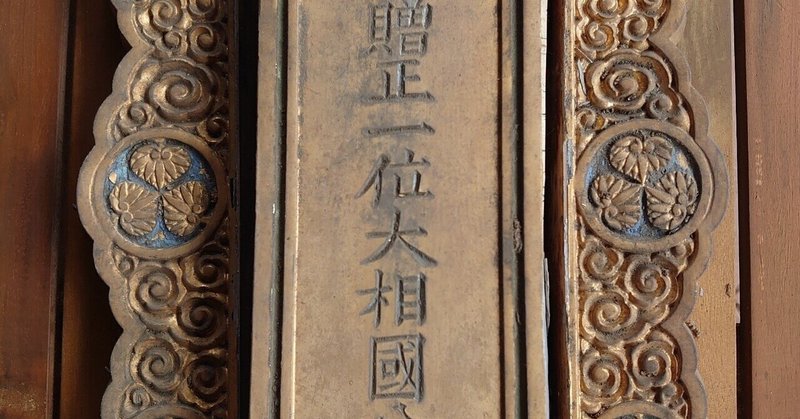

動かして中を見てみると、やむなく処分したバラバラになっていた厨子と木片が目に付いた。なんだと思いながら少し目線を下に向けるとお位牌が1つと何となく見覚えのある小さい木板が。

明るい場所に出して埃を払うとお位牌には葵の紋が!!これは徳川将軍家のお位牌?調べると徳川10代家治公と判明!!何故に聖福寺にあるのか?そして祀らずに須弥壇の中に隠されてあったのか謎である。ただ、聖福寺10代璞岩禅師が1830年から京都大本山萬福寺の住職になってその在任中に家治公の50回忌を向かえている。

後で大正年間に編纂された長崎市史の寺院編の聖福寺の項目での目録の中には徳川将軍歴代のお位牌があった事が記されていた。今となっては何処にもお位牌の姿は見えず唯一隠されていた家治公のお位牌のみが存在する。

そして小さい木板ですが、道教の航海の神様「媽祖様」の札の版木でした。珍しい事に表と裏に彫ってありました。

第10代徳川家治公のお位牌

道教の媽祖様の版木

そして木片に紛れて正徳5年の本堂の棟札も出て来て、伝えられている歴史の証拠が見つかりました。しかし未だに大正に編纂された長崎市史に記されている創建当時の棟札は見つからずにいる。

またこの前机である須弥壇も隠れて見えない位置に創建から少し経った時に作られて存在していた事が判明した、しかしながら文化財の調査報告書には記されている事が見つけられなかった為に記載はなくて設計監理者に文化財の付随物としてついでに直せないか?と尋ねると調査で判っていたらですね若しくは…残念ですと。いやぁ誠に残念!!元禄時代の物なのになぁ。

やむなく処分した厨子ですが、聖福寺を大いに助けて頂いた鍋島藩の家紋が入った厨子でした。しかし中身が何なのか?開き扉の裏絵に蓮が画かれていたので仏像か?お位牌か?だろうと推測するが証拠がなく、復元してもお金が掛かるだけですねとの助言もありやむなく処分に至ったのだが、本堂裏に祀ってある仏像を動かすのを忘れていたので外へ出して見ると暗がりだったので気づかなかったが、白衣観音坐像で光背があった跡が見つかった。そこで思い返してみるともしや厨子に入っていたのはこの白衣観音坐像だったのでは?本堂裏の棚では光背が邪魔になる高さしかなく、もし光背があったならば丁度厨子に収まる高さになる。

残念ながら厨子にも仏像にも何も記しが無く想像の域を脱しない為に証明の仕様がない。今は仮安置場の本尊の脇に祀っています。

厨子と一緒に七如来の幢幡?が出てきた。おそらく七如来の木板の下にそれぞれの七如来の五色の紙か布地に如来の字を記し飾ったのだろう。

これはお寺の歴史を示す1つと考え保管する事にした。

聖福寺は京都大本山萬福寺の伽藍を模して創建された寺院である為に唐寺特有の媽祖堂がない。広東商人が出入りするようになり便宜上本堂裏に棚を設け媽祖様を預かっていた様であるが、聖福寺は媽祖様よりも関帝像を祀って盛大に関帝祭を執り行っていた記録がある。

広東商人との縁から日清戦争と思うが世界情勢が悪くなり一斉に広東商人は長崎から本国へ帰ってしまった。その際に広東商人が集まる広東会所の媽祖様を聖福寺に寄贈して帰って行った。その為に媽祖様の版木があったのであろう。万寿山施印とあるので媽祖様を預かった後の版木かな?

ここで何故に広東会所の話をしたのかというと本堂脇の棚の中から扁額が出て来て、一部は関帝像を祀っていた観音堂の額と判明したのだが、残りの扁額が長崎市史の目録に記載が無い、もしかすると広東会所の物かもしれないし編纂後に掛けられた扁額かもしれない。

それと同じ場所から金属製の品物も出てきた。

どうも吊り下げる代物だとは思うのだが、とても寺院にそぐわない物と思う。

SNSで投稿してみると現代でも使われている電飾のようで形もそのままであった。現在ではマレーシアの寺院等で使われているらしい。投稿のコメントによると、この種のランプはオランダ製で、その名も一般「Dutch Lamp」と呼ばれていますという事でした。

これも広東会所のものか?はたまた関帝信仰から関帝様に寄贈されたものか?でも恐らく観音堂は電気は通っていなかったと思うので蝋燭で灯していたのか?

これも謎の品物です。しかもデザインが洋風だし余計に寺院にそぐわない。

投稿の写真より抜粋

さすが和洋折衷の長崎の文化と言えるのか?今後も和洋折衷の長崎文化を研究する方が生まれ続きますように願いたいです。