2022年12月の記事一覧

芥川龍之介の『蜘蛛の糸』をどう読むか② 孤独のグルメの秘密

一体何が小説を小説たらしめるか、この問いにはそれぞれの作家がそれぞれの答えを持っていることだろう。例えば夏目漱石は、何かを隠すこと、皆まで言わないことという流儀を確立したように思える。芥川龍之介の場合は逆説である。ひねりがなければ書く意味がないと考えていたかのように、常に隙を窺っている。そのことはさして隠されてもいない。

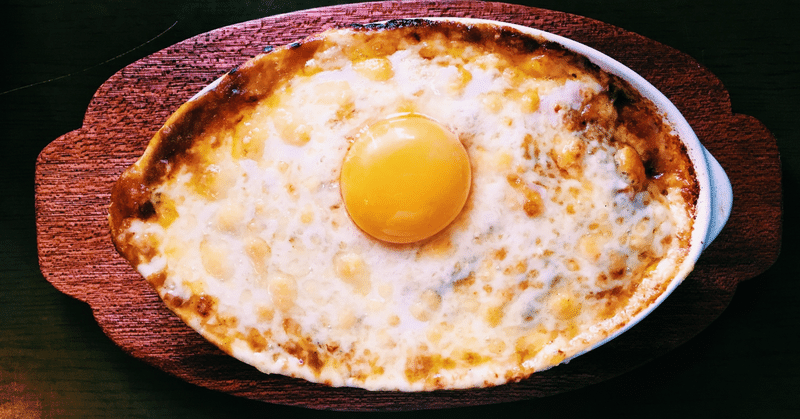

例えば今、『孤独のグルメ』をぼうっと眺めている人たちは、何が孤独のグルメ

芥川龍之介の『蜘蛛の糸』をどう読むか① 仏陀はお釈迦様一人

この下りは朗読CDか何かの宣伝に使われていることから、まず知らない人はいまい。なめらかな美しい日本語だ。

そこでお釈迦様は仏なのか、そう考えてみた時ふと、何か芥川の怖ろしい逆説が見えてくる。ポール・ケラスの原作では「佛は犍陀多の苦惱を見て慈悲の心に動かされ給ひ、」とあり「御釈迦様」ではなく「佛」が出て來るからだ。

改めて確認してみると「釈迦」は悟りを開いて「仏陀」となる。この「仏陀」が「佛

芥川龍之介の『杜子春』をどう読むか① 人間は皆薄情

この高橋氏は続けて「まずなんのとりえもない青年ってところがいいでしょう」と強調する。青年が悪戯をしても仙人と妻はちゃんと待っている。笑って迎えてくれる。人生というものは、こういうものじゃなくてはいけないのではないかと。才能や手柄のご褒美ではなく、こうした幸福が与えられるべきなのではないかと。この時彼の息子は農薬を飲み生死の境をさまよっている。

私は芥川の『杜子春』を読み返す度に、この高橋氏の

芥川龍之介の『杜子春』をどう読むか② こんな思いをして生きている位なら

この『杜子春』が『羅生門』と同じような始まりかたであることは既に述べた。

杜子春も『羅生門』の下人と大差ない食い詰め者であった。

ここでどういう了見か、杜子春は下人にはなかったある選択肢を持ち出す。

唐突に表れる自殺という選択肢。

童話なのに?

いや、所詮童話である。そう真面目に深く考えることは無い。しかし、不図こんな嫌味を書いて見たくなる。芥川龍之介の恋愛小説といえば、『好色』

芥川龍之介の『女』をどう読むか③ 何週間かは経過した

昨日、夏目漱石の『草枕』が非人情小説と呼ばれていたことに対して、むしろ芥川龍之介の『女』こそが非人情小説なのではないかと書いた。

実際この作品が書かれたタイミングが悪すぎる。題材は題材としてもう少し寝かせておけばいいものを、まさかというタイミングで書いてしまう。この『女』という小説を読んだ妻がどう思うだろうかという配慮が微塵も感じられない。意地が悪いどころの話ではない。初めての子供が生まれて

芥川龍之介の『女』をどう読むか② 誰からも下着を降ろされることのない女の人生

たとえば『女』という小説のタイトルが『母』ではないことをどう受け止めればいいのだろうか。

こう結ばれてしまった小説には何の救いもないようにも思える。しかしそうではないのだ。

むしろ「素枯れた莟」の方が幸福であっただろうか。その花びらを間開くこともなく素枯れること、それは介護生活に入るまでは誰からも下着を降ろされることのない女の人生のようではなかろうか。そんなものは股間を隠さないパンツと同

芥川龍之介の『女』をどう読むか① 恥を知らない太陽の光は

満員電車から吐き出された人の群れを俯瞰から眺めた時、その一人一人の人間が母と父との、あるいは母と誰かとの性行為の結果として現に存在するのであり、その過程において一つ一つの産道から排出されたことを想像してみると、よくもまあこんなにもたくさんの、あるいは明らかに過剰な人間が存在してしまつているものかと呆れてしまう。自分自身も間違いなくその一人一人であることを忘れ、これは大変にご苦労なことだと思ってみ

もっとみる芥川龍之介の『蛙』をどう読むか これはオキナワアオガエルではないのか?

大正六年、まだまだ元気な時代の芥川作品に触れていると、何だかとても心が安らぐ。その『河童』ほど深刻さのない強い蛙性原理に支配された蛙中心主義にも棘を感じない。蛇も蛙の為に存在するのだという皮肉で落ちているこの短い寓話の中には、何も引っかかるところがない。

ただ「ころろ、からら」を除いては。

昔から『万葉集』には日本的美学の要素があり、鹿や蛙は姿を見るものではなく声を聴くものだとされてきた。

女人と交った後のようだった

芥川の途轍もないところが現れた一文である。これで本当に犬養健が本当に女人と交わった後にすっきりして小説を書きはじめていたとしたら、いくら何でも大変失礼である。ほかほかか? ほかほかなのか?

そんな風に小説を書くことができたとしたなら犬養健は幸福である。

芥川龍之介の『解嘲』をどう読むか③ 金が欲しいのだ

きわめて素直に言えば『解嘲』はよく解らない話なのだ。金がないから良い随筆は生まれないと言っているようで、そうではないと言っているように思える。そして中村武羅夫宛ての反論であったものが、章を分けて別の話になる。つまり、随筆のように思える。

つまり『解嘲』は小閑を幸いとして、色目の辯を艸した随筆であるということなのだ。自分も随筆を書きたいと言っているかのようだ。

編集者にすり寄り原稿依頼をね

芥川龍之介の『魚河岸』をどう読むか③ 海魚が変じて黄雀になる

それにしても『魚河岸』は短い話なのだ。趣向の河岸を変えてみただけなのだと割り切ることが出来なくもない。

しかし何かが引っかかる。

たとえば

俳人の露柴(ろさい)、洋画家の風中(ふうちゅう)、蒔画師の如丹(じょたん)といった雅号である。私はこれらを風流な雅号と書いてみた。しかし露柴(ろさい)、風中(ふうちゅう)、如丹(じょたん)の一体どこが風流なのか説明せいと言われるとはたと手が止まる。