2020年 上半期新作ベスト10

3月あたりが暇だった(暇ではない)ので、上半期は旧作も併せて436本の作品を鑑賞することが出来た。今年はコロナの影響でほぼ全ての新作が公開延期になったので、新作の定義をザルにすることで母数のカサ増しを図ることにした。具体的には

①2020年製作の作品

②2019年製作だが未鑑賞/未公開

③2018年製作だが未鑑賞/未公開

の三つを条件に作品を集めまくった。加えて、今年から短編映画も作品数に含めることにし(去年まではIMDbを使ってたので未掲載作品だらけで面倒だった)、結局総数は138本となった。

尚、下線のある作品は別に記事があるので、そちらも是非どうぞ。

1. About Endlessness (ロイ・アンダーソン)

昨年のヴェネツィア映画祭に出品されたロイ・アンダーソンの最新作。人間の悲喜劇を極限まで煮詰めた"リビング・トリロジー"から6年経って、新作には"喜"の部分が欠落し、人々はなんらかの喪失に苦しんでいる。それをシェヘラザードを模した全能の語り部が巡るという作品を作り上げてしまったわけで、そんな作品を評価しないわけにはいかない。ちなみに、"リビング・トリロジー"はあまり好みではなかったので、そこからの上げ幅による補正も大いに仕事をしている。エンドレスに見える地獄の断片の続きは現実…?

2. Veslemøy's Song (Sofia Bohdanowicz)

2018年製作の短編映画なので今回の選出では一番この手のリストから縁遠い作品だと思うのだが、あまりに好きすぎるので選ぶことにした(本作品を選出するための改変なのかもしれない)。英語圏カナダの新世代ソフィア・ボーダノヴィッツが手掛けるオードリー・ベナックを中心としたユニバース作品の一編で、今回は彼女の祖父のメンターで国際的にも有名だった女性ヴァイオリニストの肖像に迫っていく。8分という短い作品ながら、ゼーバルト「アウステルリッツ」のように"現実に血肉を与える"構造をしており、そこから更に現実と虚構を超えた"不可侵の神秘"に直面するという不思議な作品なのだ。

3. Uppercase Print (ラドゥ・ジュデ)

前作から2年も開けずに新作を二本も取ってしまうエネルギッシュなラドゥ・ジュデの最新作。キャリア初のチャウシェスク時代を描いた作品である本作品は、演劇と記録映像を交互に配し、共産主義の甘言とそれに抗う市井の人々の戦いを対比させている。抑揚のない声で調書を読み上げる役者陣にすかさず華やかな共産主義の幻想が差し込まれ、再び現実へと戻ってくるという構造は、そのまま現実へと繋がり…

4. Never Rarely Sometimes Always (エリザ・ヒットマン)

今年のベルリン映画祭コンペ部門選出作品。淡々としているが決して突き放しているわけでもなく、まるで"ぶっきらぼうだが常に隣りにいてくれる友人"のような温度で、望まぬ妊娠をした少女とその親友の旅を見守る、21世紀の『4ヶ月、3週と2日』。自己決定を扱いながら、あらゆる意味で"一人になるな"という温かさに目頭が熱くなる。

4. It Must Be Heaven (エリア・スレイマン)

一つ前の長編『時の彼方へ』から10年の年月が経ち、現代のユロ伯父さんとも言えるエリア・スレイマン演じるES氏はパレスチナから新天地パリとニューヨークへ降り立つ。その行脚の中で、これまでの作品でパレスチナを出なかった彼を囲む状況の変化は、本作品ではストレートに語られる。彼に求められているのは戦争から程遠い人間が鑑賞して楽しむ、"戦争の悲哀と人生のおかしみ"を融合させた映画なのだ。『It Must Be Heaven』という映画を起点に時間を前後に広げ、その視点はパレスチナを見る目線にも派生させる。パレスチナの未来を担うであろう若者たちを見るスレイマンは、何を思うのだろうか?

5. Shirley (ジョゼフィン・デッカー)

今年ベルリン映画祭に新設されたエンカウンター部門の一つの目玉とも呼べる作品。実在の小説家シャーリイ・ジャクスンを中心に彼女の小説のような展開を見せながら、50年代の抑圧された女性たちの肖像を浮き彫りにしていく。シャーリイの家で住み込みで働くことになったロージーという若い女性を通して、彼女とシャーリイが徐々に同化して入れ替わるような、或いはまるでロージー自体がシャーリイの妄想であるような、その展開は見事としか言いようがない。

6. DAU. Degeneration (Ilya Khrzhanovsky & Ilya Permyakov)

ランダウの生涯を"秘密研究所"という施設に集約し、そこにのべ1万人の役者を住まわせて撮影された狂気の企画"DAU"。新作映画の少なかった上半期はDAUの半年と呼んでも差し支えないくらいDAU作品を観ていた。中でもベルリン映画祭パノラマ部門で上映された6時間半もある超大作である本作品は、研究所そのものとそこに暮らす人々の落日を観察するという、全体の総括的な作品になっていると言えるだろう。恐らくインスタレーションとして最も映えるであろう企画を映画にするにあたって、我々と彼らが共有する"時間"というものは最も重要な要素となり得る。つまり、本作品は吐くほど長い6時間という時間にこそ意味があるのだろうと私は思っている。あの時間だけ我々は研究所にいたことになるのだ。

7. DAU. Brave People (Ilya Khrzhanovsky & Alexey Slyusarchuk)

DAUシリーズは現状『Degeneration』以外は視点人物を置くことで物語を簡略化して短くしている。中でもスターリンが死んだ直後、秘密警察の暴走によって明日も見えない状況に追いやられた物理学者夫婦が精神をすり減らしていくカレル・カヒーニャ『耳』のような展開を持つ本作品は屈指の傑作と言えるだろう。150分もある映画のうち、前半60分が不要という奇天烈すぎる作りになっているのは少々厄介だが、標的にされてしまった妻ダーリャが精神をすり減らしすぎて、全く関係のないことに延々と固執する姿は、恐怖を通り越して滑稽ですらある。"人生は近くで見ると悲劇だが、遠くから見れば喜劇だ"という言葉を忠実に守った作品と言えよう。

8. The Whistlers (コリネリュ・ポルンボユ)

こちらはルーマニア・ニューウェーブの初期メンバーであるポルンボユの最新作。昨年唯一東欧からコンペに選出された作品であり期待度も高かったが、実に奇妙な作品で驚いた。悪徳刑事、ファム・ファタール、隠された大金とそれを追うギャングという犯罪/ノワール映画的なクリシェを踏みながら、タランティーノ『パルプ・フィクション』の骨格だけを取り出したかのような曖昧かつ小さく広がるフラッシュバックで埋め尽くされる奇っ怪な映画だったのだ。タイトルである"口笛を吹く者たち"とは劇中で使用される口笛言語のことで、作戦の暗号だったそれらの言語がいつの間にか愛の言語にすり替わっているのも美しい。ただの観光映画に終わらせないとこを私は一番評価したい。

9. Greener Grass (Jocelyn DeBoer, Dawn Luebbe)

2020年代最初に観た作品は覚えているだろう。という考えのもと何を観ようか昨年末から考えていたのだが、結局特に何の理由もなく本作品が選ばれた。いきなり、デジタルカメラの色彩調整をミスったかのような鮮やかさと淡さが共存するような強烈で暴力的な色味が、まるで"観るドラッグ"のように襲ってくる。そこから始まる遠慮と謙遜を極めた"良い人"を演じる中産階級のくだらない戦争は、"インスタ映え"を煮詰めて社会そのものに解き放ったかのようなグロテスクさがあり、その切れ味はあまりにも素晴らしいものだった。

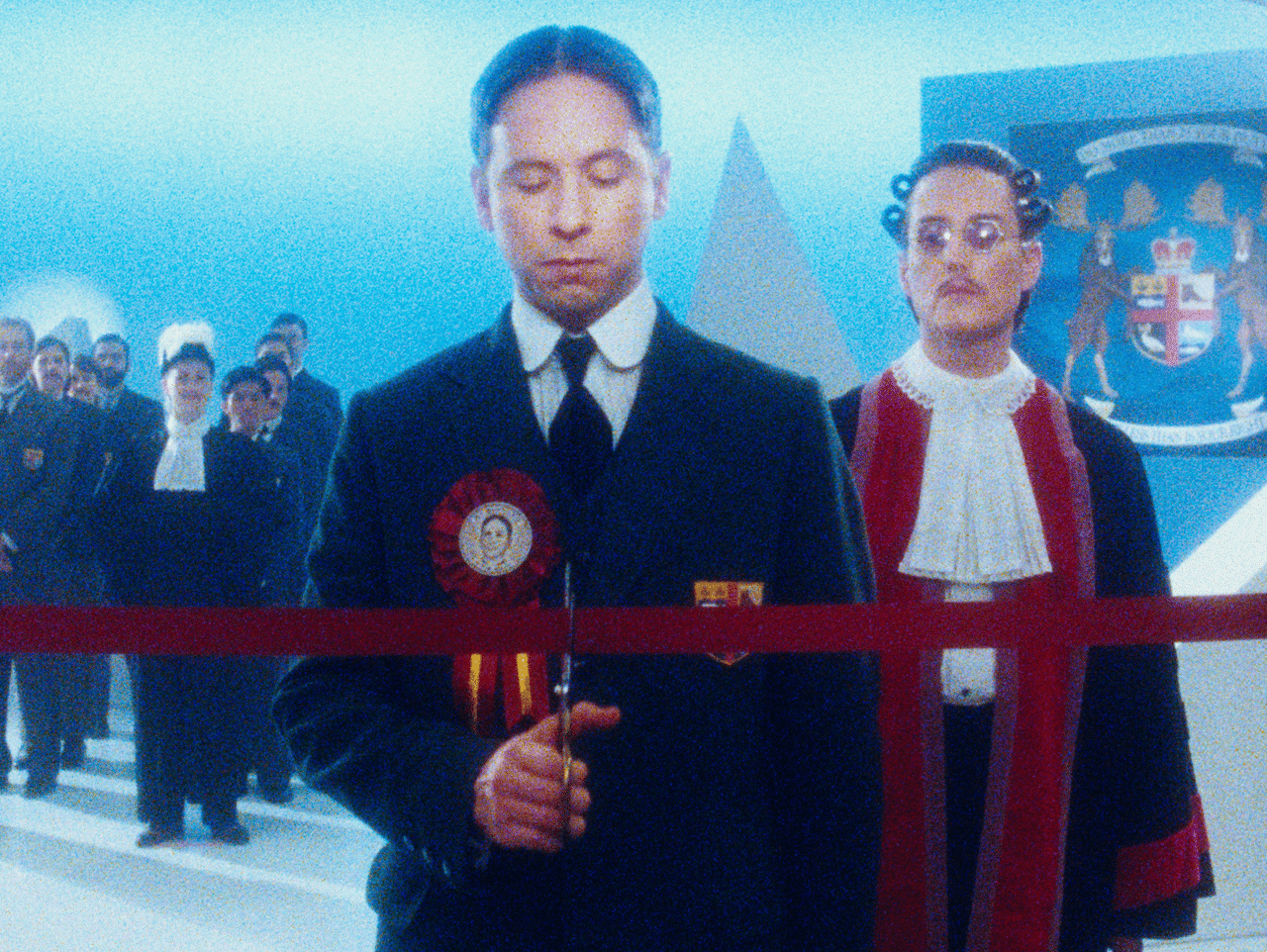

10. The Twentieth Century (マシュー・ランキン)

ウィニペグ出身ということでガイ・マディンと比べられることが多く、本人はちとウンザリしているっぽいマシュー・ランキンの長編デビュー作。映画自体も"モンティ・パイソンをガイ・マディンが撮った"ような直接的な変態描写と分裂したカナダへの愛が病的に炸裂した摩訶不思議なものに仕上がっている。主人公となるウィリアム・ライアン・マッケンジー・キングがどういう人間かは知らないが、ギリアウトくらいのラインで英雄の肖像をボコボコに解体していく様は不思議と見応えがある。

・あとがき と 旧作ベスト10

今年の上半期はカンヌ映画祭のコンペ部門を全部見るなどと息巻いて、関連作品を買い漁ったり見漁ったりしていたが、今年のカンヌ映画祭は"カンヌレーベル"としてコンペやある視点などの区別なく発表されたため、本数が一気に増えすぎて嫌になった。なので、上半期の旧作鑑賞作品はカンヌ関連映画がかなりのウェイトを占めているものの、意外と好きな作品はそれ以外であることが多い。ということで旧作ベストは以下のようになる。

1. ケリー・ライヒャルト『River of Grass』ロードムービーの解体と"ワンダ"の再構築

2. ジョアン・セーザル・モンテイロ『ラスト・ダイビング』世界を肯定する圧巻のひまわり畑

3. ニナ・メンケス『Queen of Diamonds』アンチ・ラスベガス映画、それは馬のいない西部劇

4. アラン・レネ『ジュ・テーム、ジュ・テーム』記憶の曖昧さと発作的時間旅行

5. ジャック・ドワイヨン『あばずれ女』夢想空間へと暴走する誘拐事件

6. アンドレア・アーノルド『Wuthering Heights』五感で感じる"嵐が丘"

7. サフディ兄弟『The Pleasure of Being Robbed』移ろいゆく世界の観察者たちよ

8. ジョルジュ・フランジュ『ジュデックス』鳩とオフィーリアと巨万の富と

9. マルコ・フェレーリ『Dillinger Is Dead』赤い水玉のリボルバーと怠惰な革命行為

10. ハワード・ホークス『コンドル』社畜飛行機野郎たちの仕事とロマンス

10. セルゲイ・ロズニツァ『アウステルリッツ』21世紀の"夜と霧"は無関心と改鼠の中に埋没するのか

・関連記事

昨年のベストです。こちらも是非どうぞ。

★ 2019年 上半期新作ベスト10

★ 2019年 新作ベスト10

よろしければサポートお願いします!新しく海外版DVDを買う資金にさせていただきます!