2020年 新作ベスト10

今年は色々大変な年だったが、物理的に鑑賞不可能だった映画祭がオンライン開催されるなど物量はシンプルに例年よりも増えた感じがしていて、諦めの悪い私は"こりゃあ観きれないなぁ"などと贅沢な悩みを抱えながら見て回っていた。おかげで新作は短編を含めて370本ほど鑑賞することが出来た。また、noteを書き初めて2年目にも関わらず、昨年執筆したハンガリー映画史の記事をキネマ旬報に寄稿することになるなど、図らずも最後までチョコたっぷりな年になってくれた(勿論本業の実験は本当に大変だったが)。今年はコロナの影響でほぼ全ての大作が公開延期になったので、新作の定義をザルにすることで母数のカサ増しを図ることにした。具体的には

①2020年製作の作品

②2019年製作だが未鑑賞/未公開

③2018年製作だが未鑑賞/未公開

の三つを条件に作品を集めまくった。加えて、今年から短編映画も作品数に含めることにした(去年まではIMDbを使っており、未掲載作品だらけで面倒だった)。とはいえ、2018年製作の作品は10本に満たないので正直なところカサ増しにはなっていないのだが。

尚、下線のある作品は別に記事があるので、そちらも是非どうぞ。

1. Point and Line to Plane (Sofia Bohdanowicz)

今年最大の収穫はソフィア・ボーダノヴィッチという監督に出会えたことだと断言できる。カナダ新世代の旗手として世界の映画祭を股にかける彼女は、多くの場合、手紙やレコード、コンサートホールなど実際の物質を起点に薄れた記憶や失われた歴史や埋もれていた感情を紐解いていく作品を多く製作してきた。しかし、本作品はどうだろうか。親しい友人を二人続けて亡くし、行き場を失った途方も無い悲しみを起点に、彼らの記憶をカンディンスキーやクリントの絵画に紐づけていくことで、映画にそれらを焼き付け、彼らを生かし続けているのだ。こんな希望的な映画が他にあるか。

2. サマーフィルムにのって (松本壮史)

映画サークルには恋愛キュンキュン映画のお花畑しかいないので、ゴリゴリの時代劇好きの私達はどうなるんだぁぁ~!と対抗心むき出しな、昨今の観客の分断を具現化したような設定を、映画そのものが消えるかもしれないという未来を前に"結局映画が好きって一緒じゃん"とまとめた上で、混在する作り手と観客の視点を、本人の熱意に関係なく全て映画史の参加者にしてしまうパワフルな映画。私はこの映画を信じたい。そして、2020年の10月にこの作品に出会えたことこそが奇跡だったに違いない。

※リンク先の記事はネタバレしているので注意!

3. Bait (マーク・ジェンキン)

バカンス事業の暗部とも言うべき人間のドス黒さを見せつけてくる傑作。観光事業のために実家を金持ちの別荘として売払われ、唯一の生活手段である船すら観光船に改造され、主人公に残ったのは海岸で網を張る仕事しかない。モノクロ、フィルム、アフレコ、そして動作を徹底的に分解して遅延させる編集によって、理想と現実の乖離が物語られ、都会人たちへの"撒き餌"として振る舞っていた人々が餌だけ食われて窒息していく様をグロテスクに提示している。

4. Fourteen (ダン・サリット)

14歳のときに知り合って、長らく親しい友人関係を続けてきたマーラとジョー。気分が乱高下するジョーに振り回され続けても、マーラが彼女を見捨てられないのは、イジメから救ってもらって以来の繋がりがあったからだ。そんな二人の変わらない友情と変質していく関係性を、小気味よい会話とテンポ良い編集でドライに捌いていく。まるで慣性のみで回るコマが次第に速度を落としていくという、どうしようもないが必然的な終焉を見させられているかのようだ。決定的な決別もないまま、あれだけ仲が良かったのに疎遠になっていった人々の顔が脳裏に浮かんできて猛烈に寂しくなった。この映画は人生の縮図だ。

4. Mank / マンク (デヴィッド・フィンチャー)

昨年の新作ベストに『Curtiz』という作品を選んだ。この作品は『カサブランカ』の枠組みを利用して監督マイケル・カーティスの悩みを描いており、大枠は本作品にも似ている。しかし、極めて内的な作品だった同作に比べると、本作品は言葉、そして映画の真実性について自己批判を重ね、反骨の宮廷道化師が孤軍奮闘する様を映画史から引きずり出してくる本作品は"世界"を描いていると言えるだろう。アプトン・シンクレア落選のために製作されたフェイクニュースは勿論、ハーストのでっち上げ新聞、メイヤーのおべっか、ナチスのプロパガンダ、そして真実らしき怪物『市民ケーン』から本作品自体に至るまで、真実性と信条の迷宮は全てを飲み込んで歴史を現代へと橋渡ししてくれる。

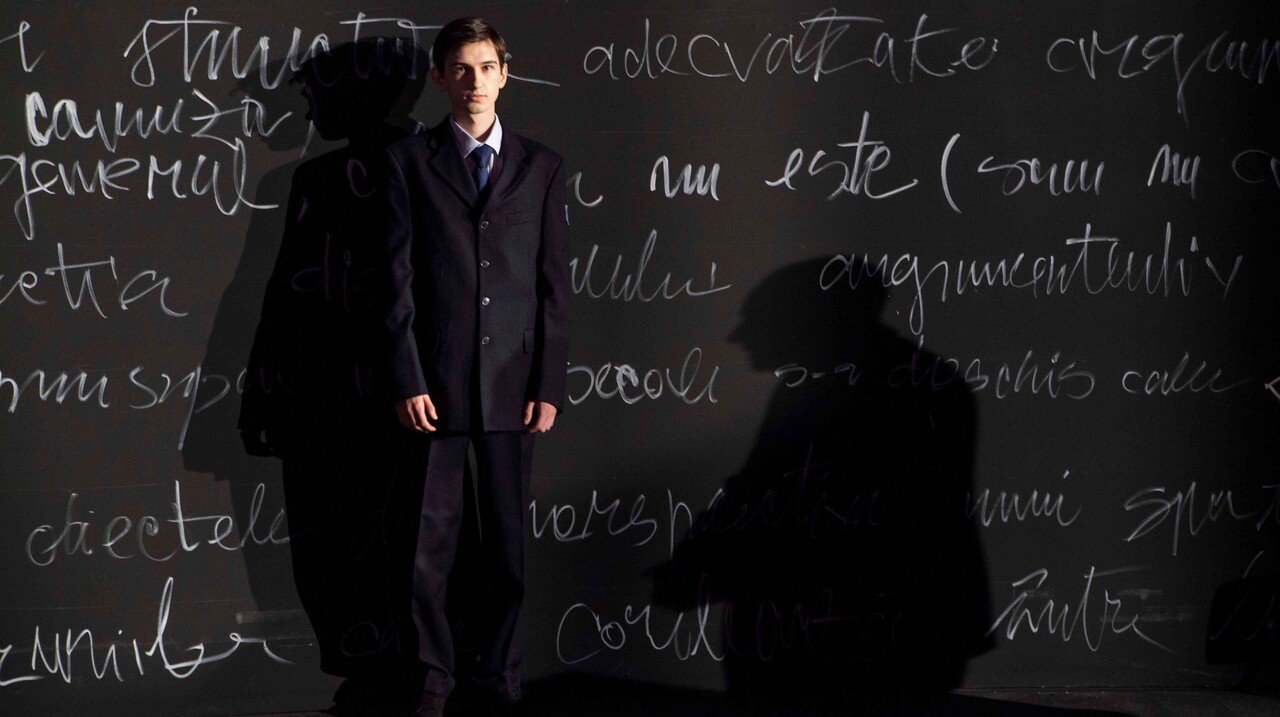

5. Uppercase Print (ラドゥ・ジュデ)

前作から2年も開けずに新作を二本も取ってしまうエネルギッシュなラドゥ・ジュデの最新作。キャリア初のチャウシェスク時代を描いた作品である本作品は、演劇と記録映像を交互に配し、共産主義の甘言とそれに抗う市井の人々の戦いを対比させている。無表情な役者陣が抑揚のない声で調書を読み上げる映像に、間髪入れず華やかな共産主義の幻想が差し込まれ、再び抑圧された現実へと戻ってくるという構造は、そのまま現実へと繋がり…という歴史と現実の繋がりが強調されるのは一つ前の『Mank / マンク』以上。しかも、家族の無感情な会話が監視記録によって詳細に、そして完璧に復元されるという二重の恐ろしさに気が滅入ってくる。

6. もう終わりにしよう。 (チャーリー・カウフマン)

男の頭の中で自己完結した妄想が自我を持って暴れまわっているような奇っ怪な映画。登場人物はたった一人のはずなんだが、閉じた世界の外側に他者の存在が現れ始めるという、引きこもりにはこれ以上考えられないくらい希望的な帰結に泣く。これ以上に書くことがないが大好きな一作。

7. Shirley (ジョゼフィン・デッカー)

7位に選んだのは今年のベルリン映画祭でコンペとエンカウンターズで大好きだった作品。本作品は今年から新設されたエンカウンターズの一つの目玉とも呼べる作品。実在の小説家シャーリイ・ジャクスンを中心に彼女の小説のような展開を見せながら、50年代の抑圧された女性たちの肖像を浮き彫りにしていく。シャーリイの家で住み込みで働くことになったロージーという若い女性を通して、彼女とシャーリイが徐々に同化して入れ替わるような、或いはまるでロージー自体がシャーリイの妄想であるような、その展開は見事としか言いようがない。

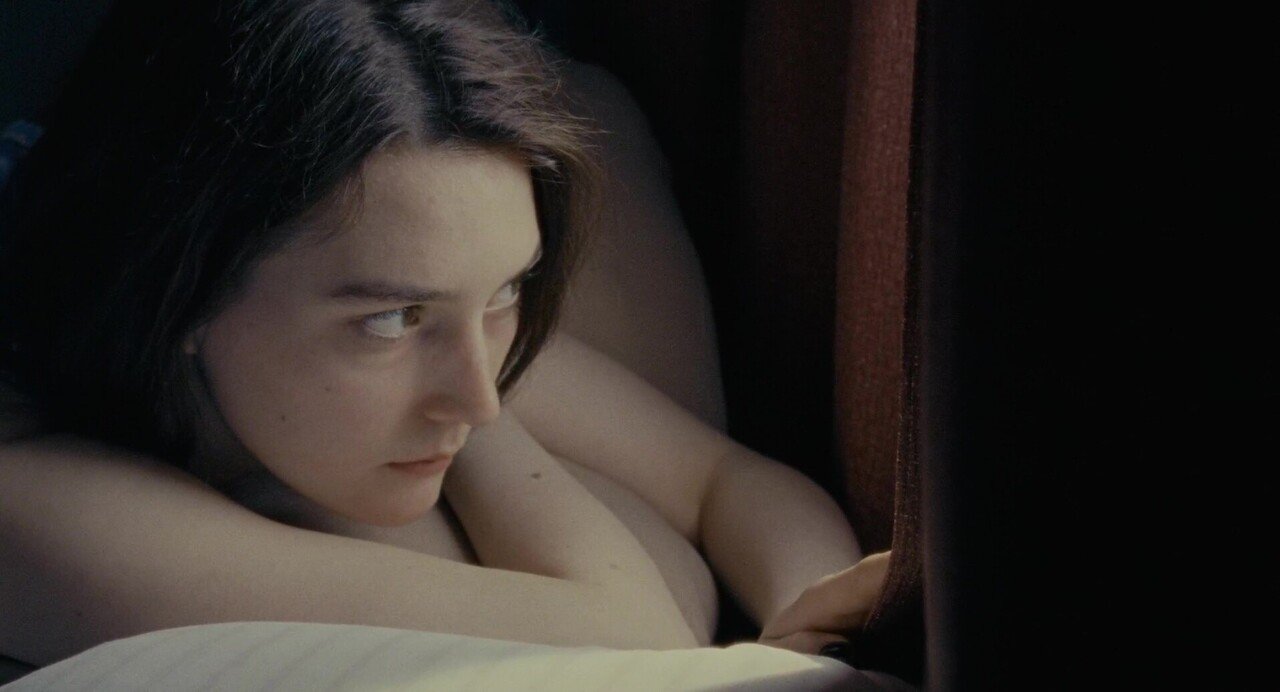

7. Never Rarely Sometimes Always (エリザ・ヒットマン)

7位に選んだのは今年のベルリン映画祭でコンペとエンカウンターズで大好きだった作品。こっちはコンペ作品。淡々としているが決して突き放しているわけでもなく、まるで"ぶっきらぼうだが常に隣りにいてくれる友人"のような温度で、望まぬ妊娠をした少女とその親友の旅を見守る、21世紀の『4ヶ月、3週と2日』。自己決定を扱いながら、あらゆる意味で"一人になるな"という温かさに目頭が熱くなる。

ちなみに、今年は本作品の対になる作品が公開された。それは『Unpregnant』である。基本的な構造は似ているのだが、『Never Rarely...』で放置された部分や描かれなかった部分がコミカルに描かれていた。

8. DAU. Degeneration (イリヤ・フルジャノフスキー&イリヤ・ペルミャコフ)

ソ連の偉大なる科学者レフ・ランダウの生涯を"秘密研究所"という施設に集約し、そこにのべ1万人の役者を住まわせて撮影することで、ソ連そのものを物理的に再構築した狂気の企画"DAU"。新作映画の少なかった上半期はDAUの半年と呼んでも差し支えないくらいDAU作品を観ていた。中でもベルリン映画祭パノラマ部門で上映された6時間半もある超大作である本作品は、研究所そのものを主人公として、そこに暮らす人々の行き場を失った巨大な虚無が崩壊していく様を垣間見るという、全体の総括的な作品になっている。恐らくインスタレーションとして最も映えるであろう企画を映画にするにあたって、我々と彼らが共有する"時間"というものは最も重要な要素となり得るため、本作品の吐くほど長い6時間という時間にこそ意味があるのだろうと私は思っている。あの時間だけ我々は研究所にいたことになるのだ。本来終幕となるはずの物語が先頭にくる歪さが、DAUという魔的空間を端的に表しているのかもしれない。

9. Nadia, Butterfly (パスカル・プランテ)

歴史から消滅した2020年の東京オリンピックが普通に登場するという世界線にあることがまず素晴らしい。東京オリンピックを最後に競泳を引退する主人公が、帰国するまでは選手だが既に競技は終わって引退した身という宙ぶらりんな状態から、仲間に囲まれながら未来を不安視し、競泳以外の経験がないことを恥じて自らの過去すら否定してしまう痛々しい姿を描き出す。彼女を見守る天使のような目線の映画から音声が抜けていく描写に、もう我々がいらなくなったのかという悲しみがあって心がやられる。

9. Anne at 13,000 ft (Kazik Radwanski)

2019年は"カナディアン・ニュー・ニューウェーブ"と呼ばれる英語圏カナダの若手監督たちにとって記念すべき年になった。というのも、旗手たる二人の監督、カジク・ラドワンスキとソフィア・ボーダノヴィッチが相次いで長編作品を発表したのだ。本作品は前者の監督三作目である。親友の結婚祝で一緒にやったスカイダイビングにハマる女性を主人公とし、突然訪れた漠然とした不安とどう向き合えばいいのかを模索していく物語だ。私も来年から社会人になる。生活力は現状皆無で、既に魘される始末。そんな中で同じくもがき苦しむデラー・キャンベルは、私の心の支えとなった。

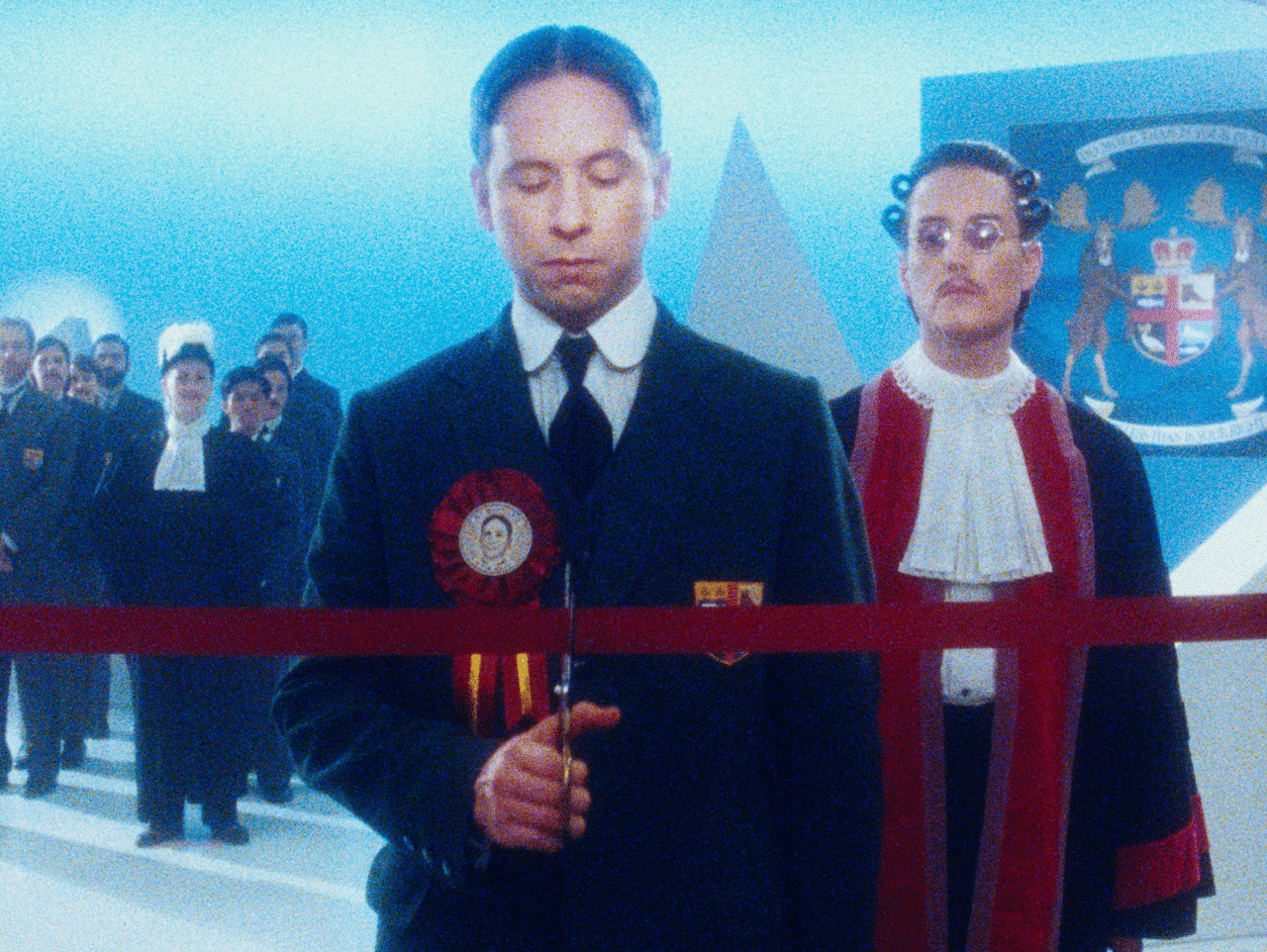

10. The Twentieth Century (マシュー・ランキン)

ウィニペグ出身ということでガイ・マディンと比べられることが多く、本人もちとウンザリしているっぽいマシュー・ランキンの長編デビュー作。映画自体も"モンティ・パイソンをガイ・マディンが撮った"ような直接的な変態描写と分裂したカナダへの愛が病的に炸裂した摩訶不思議なものに仕上がっている。主人公となるウィリアム・ライアン・マッケンジー・キングがどういう人間かは知らないが、ギリアウトくらいのラインで英雄の肖像をボコボコに解体していく様は不思議と見応えがある。混乱と破壊の世紀は桃源郷に踊らされた夢見る若者によって幕が上がり、より深い混沌へと落とされていくのだった。

11. Ghost Tropic (Bas Davos)

終電を乗り過ごして終着駅で起きた主人公ハディージャが、自宅まで歩く一夜の中に、二度と出会えないだろう人々との出会いが刻み込まれる。艶やかな色彩のライトに包まれた真夜中のブリュッセルは、寒々しい闇の側に居ながらどこか温かく、人間同士の小さな出会いを祝福しているかのようだ。ハディージャが夜の街に繰り出す娘を目撃したときの、あの様々な感情が渦巻いた表情を、私は忘れられない。

12. MS Slavic 7 (Sofia Bohdanowicz, Deragh Campbell)

9位に選んだ『Anne at 13,000 ft』と共に"カナダ新世代躍進の年"である2019年に登場したソフィア・ボーダノヴィッチの長編。この作品については記事執筆中なので書き終えたら追記する(さっき見終わった)。

13. 本気のしるし 劇場版 (深田晃司)

白状してしまえばこれが初めての深田晃司作品だし、カンヌ・レーベルに選出されなかったら、そっと鑑賞を先延ばしにするくらいの長さだったので、出会えたのには感謝したい。最近は長いTVドラマを編集したのかというくらい駆け足な作品も増える中で、ドラマをそのまま映画にするという狂気じみた企画が通って、それによって本来ドラマ版が持っていた魅力を吐くほど長い時間で共有することが出来るなんて、なんと素晴らしいことか。

個人的に忘れがたいのが序盤に登場したバブルガン/花火だろう。"ファムファタール"というレッテルを忌避しているにも関わらず登場するそれらの"危険アイテム"が中盤にかけて失われていくことこそ、伝統的な"ファムファタール"像からの直接的な脱却に繋がっているんだろう。

14. The Wolf House (Cristóbal León, Joaquín Cociña)

一昨年MUBIで配信されていたのも、昨年新千歳空港国際アニメーション映画祭で公開されたのも逃し、今年ギリギリ新作定義クリアということで滑り込み。チリの逃亡ナチコロニーから逃げ出した少女の恐怖を独特なコマ撮りで描いた作品。実写の廃墟を舞台に、壁や床に2Dで描かれた少女や豚が3D(粘土人形)との往来を繰り返し、有機物/無機物問わない破壊と再生の恐怖と美学をこれでもかとグロテスクに見せつけてくる。壁の背景色が2D少女の顔を黒い涙のように伝い落ち、絵の具の塊が木でも生えるかのような身軽さで人間に変身し、当然のごとく豚が人間になり、少女はナチコロニーを豚相手に縮小再生産する。画面も脚本も地獄という実にオトクな映画。

15. Greener Grass (Jocelyn DeBoer, Dawn Luebbe)

なんと元旦に観た作品がランクイン。2020年代の幕開けになんて作品を選んでいるんだろう。開始早々デジタルカメラの色彩調整をミスったかのような鮮やかさと淡さが共存するような強烈で暴力的な色味が、まるで"観るドラッグ"のように襲ってくる。そこから始まる遠慮と謙遜を極めた"良い人"を演じる中産階級のくだらない戦争は、"インスタ映え"を煮詰めて社会そのものに解き放ったかのようなグロテスクさがあり、その切れ味はあまりにも素晴らしい。人に見られることを気にしすぎた人々の成れの果ては、自分以外の人間が子供ですらポイント稼ぎに使われる地獄の世界だった。なんと素晴らしい世界だろう!

16. 栗の森の物語 (グレゴル・ボジッチ)

賭け事大好きで妻を蔑ろにしてきた老大工マリオ、家から出ていった夫を思いを馳せる栗売りのマルタ。栗の森を舞台に彼らの過去と現在が非線形に語られることで、時間の停滞した辺境の村の現状を提示しながら、本来の主軸たる"現在"を"お伽噺"に変換することで、点の時間を永遠の存在に変えてしまう手腕に良い意味で唖然とした。彼らの存在すら生きていると同時に死んでいるという幻想的な映像は何ものにも代えがたい。そこへ唐突に流入するシルヴィ・バルタン。最強。言うことなし。

17. 天国にちがいない (エリア・スレイマン)

我らがエリア・スレイマンの最新作でキャリアベスト。最早有名になりすぎたスレイマンは、世界から"戦争やってる遠い国パレスチナでお得意の小ボケ集をやってくれ!"としか思われていないことに憤慨し、それならばお望みのことをやってやろうと思いの丈をブチまけた作品を世に放った。パリとニューヨークも、本来のパレスチナとそう変わらんぞ、と。

18. 私は決して泣かない (ピオトル・ドマレフスキ)

出稼ぎ先で客死した顔も覚えていない父親の亡骸をたった一人で回収する任務を授かった女子高生の"エキストリーム初めてのおつかい"。ゲームの新しいステージのように次々とクエストが湧いていて、それを時に大人かお前kの強引さで進めていくが、彼女は同時に子供であるという描写の上手さに唸る。父親と認めていない男を、最終的にパパと呼ぶ、ポーランドの『鋼の錬金術師』でもあるのだ。

19. DAU. Brave Peole (イリヤ・フルジャノフスキー, アレクセイ・スリュサルチュク)

DAUシリーズは現状『Degeneration』以外は視点人物を置くことで物語を簡略化して短くしている。中でもスターリンが死んだ直後、秘密警察の暴走によって明日も見えない状況に追いやられた物理学者夫婦が精神をすり減らしていくカレル・カヒーニャ『耳』のような展開を持つ本作品は屈指の傑作と言えるだろう。150分もある映画のうち、前半60分が不要という奇天烈すぎる作りになっているのは少々厄介だが、標的にされてしまった妻ダーリャが精神をすり減らしすぎて、全く関係のないことに延々と固執する姿は、恐怖を通り越して滑稽ですらある。"人生は近くで見ると悲劇だが、遠くから見れば喜劇だ"という言葉を忠実に守った作品と言えよう。

20. Window Boy Would Also Like to Have a Submarine (Alex Piperno)

フィリピンのジャングルの奥深く、パタゴニアを旅する豪華客船、モンテビデオのアパート。全く関係ない場所にいる全く関係のない人々は静かにポータルを発見し、交わるはずのない人間たちと交わっていく不思議な作品。明白な国境のない海上を中心に分断され続ける世界が一点に集合する様を寓話的に描いた本作品の、奇妙な温かさを説明する言葉が出てこないのが悔しい。

20. The Assistant (キティ・グリーン)

ベテラン映画プロデューサーの新人アシスタントの日常は奇妙なルーティンに支配され、自分は未来のためだからと搾取され続ける。明白な言及はないもののワインスタインをモデルにした上司には、媚びへつらって問題を軽視する味方が大量に居て、彼ら/彼女らがワインスタインを長い間のさばらせ続けたのだ。しかし、ワインスタインが消えただけで世界は変わらない。いや、変わらなきゃいけない。本作品はそうした"見て見ぬ振りをしてきた人々"へ送られたメッセージなのだ。彼らが変わらなければ何も変わらないから。

・終わりに

今年から導入したLetterboxは使い勝手がいいので永遠に眺めていられる。残りのリストは以下のリンクに。

1月に"ベルリン映画祭はフォーラム部門が良い"ということを教えてもらったのだが、意識して考えてみるとジェンキン『Bait』、サリット『Fourteen』、ジュデ『Uppercase Print』、ラドワンスキ『Anne at 13,000 ft』、ランキン『The Twentieth Century』、ボーダノヴィッチ&キャンベル『MS Slavic 7』、ピペルノ『Window Boy....』とベストがフォーラム作品で埋め尽くされていることに気が付いた。好みに合うキュレーターが見つかって嬉しい反面、ここまで一致していると非線形天邪鬼としては離れたくなるのも事実…ここに挙げた監督たちに絡めて考えると、英語圏カナダの監督たちの躍進が私のベストにも多大なる影響を与えている。来年はラドワンスキ、ボーダノヴィッチの過去作を含め、他の新世代たち(アシュリー・マッケンジー、マット・ジョンソンなど)の作品も見ていきたい。

また、今年は監督を絞って全作品マラソンを多く敢行した年でもあった。ガイ・マディンの27本を皮切りに、セルゲイ・ロズニツァを17本、ケリー・ライカートを10本、ジョアン・セーザル・モンテイロを10本、サフディ兄弟を長編5本、アンドレア・アーノルド長編5本、エリア・スレイマン長編4本、アンドレア・シュタカ長編2本など。今年は下半期に新作映画鑑賞にシフトしてしまったので旧作をあまり観ていないので、来年こそは準備だけシていたラドゥ・ジュデ(短編のみ制覇)とクリスティ・プイウ(初長編だけ)、ルクレシア・マルテル(成果なし)の三人くらいはマラソンを終えたいと思う。

来年は社会人になるので鑑賞本数が大きく減ると思います。従って記事数も減りますが、来年もよろしくお願いいたします。

ちなみに、こちらが昨年の新作ベスト。今年公開された作品も多い。

よろしければサポートお願いします!新しく海外版DVDを買う資金にさせていただきます!