最近の記事

- 固定された記事

- 固定された記事

マガジン

記事

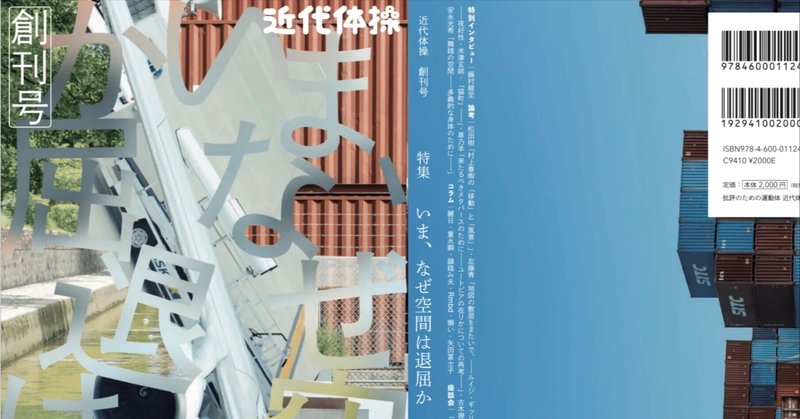

イベントレポート:「『近代体操』創刊号「いま、なぜ空間は退屈か」刊行記念トークイベント:「批評/空間のほぐしかた(黒嵜想×福尾匠×左藤青×松田樹)」

2023年1月17日、京都の出町座で『近代体操』の創刊記念イベント「批評/空間のほぐしかた」が行われた。本イベントはCAVABOOKSの協力のもと、批評家の黒嵜想・福尾匠両氏を招き、『近代体操』メンバーである左藤青・松田樹を含めた4人で「空間」あるいは「批評」について議論するというものである。 告知文から、イベントの趣旨を引用しよう。 イベント当日。開始の1時間前に集まった登壇者4人が待機しているイベントスペースに、徐々に参加者が集まり始めた。出町座3Fのイベントスペース