JW220 下の宮を遷そう

【開化天皇編】エピソード5 下の宮を遷そう

第九代天皇、開化天皇(かいかてんのう)の御世。

紀元前156年、皇紀505年(開化天皇2)のある日のこと・・・。

開化天皇こと、稚日本根子彦大日日尊(わかやまとねこひこおおひひ・のみこと)(以下、ピッピ)の元に、出雲(いずも)からの使者が来訪していた。

使者は、飯入根(いいいりね)ということにしたい。

日御碕神社(ひのみさきじんじゃ)の造営をピッピが命じたという伝承をめぐり、抗議を兼ねた解説に来たのである。

既に創建されている神社であるため、遷座(せんざ)ではないかと語らうのであったが・・・。

ピッピ「エピソード94と95において、三代目(安寧天皇)が、上の宮を遷座(せんざ)致したという解説が成されておる。」

飯入根「左様にござりまするな。素戔嗚命(すさのお・のみこと)を祀(まつ)りし『上の宮』の遷座について・・・でしたな?」

ピッピ「その通り! 二千年後の島根県出雲市(いずもし)の大社町日御碕(たいしゃちょう・ひのみさき)に遷座されたという話じゃ。」

飯入根「そうなると・・・『上の宮』は既に遷座されておられるのですから、次は、天照大神(あまてらすおおみかみ)を祀りし『下の宮』ということになりまするな?」

ピッピ「うむ。我(われ)も、そう考えておる。そこで気になるのは、此度(こたび)の伝承よ。」

飯入根「気になるとは?」

ピッピ「実はな・・・。我(われ)の勅命(ちょくめい)により、宮を島上に造営したと書かれておるのじゃ。」

飯入根「島上? 島に造営されたと?」

ピッピ「その通りじゃ。」

ここで、大臣(おおおみ)の物部鬱色雄(もののべ・の・うつしこお)(以下、コー)が口を挟んだ。

コー「ちょっと待っておくんなはれ! 二千年後の鎮座地、大社町日御碕は、島やありまへんで!」

ピッピ「その通り! ということは、此度の造営、二千年後の鎮座地に遷(うつ)ったモノではないこと、明々白々じゃ。」

飯入根「あっ!」

コー「飯入根殿? どうしはったんです?」

飯入根「彼(か)の地の伝承で、天照大神が遷座を求めたという話がござる。」

コー「それが?」

飯入根「その伝承では、遷座前の地が、日御碕の眼前に広がる、清江の浜(きよえ・のはま)の経島(ふみしま)であったと語られておるのじゃ。」

コー「なっ!?」

ピッピ「その通り! その経島こそ、此度の造営の地ではないか?」

飯入根「ちなみに、経島は日置島(ひおきじま)とも呼ばれておりまする。」

ピッピ「うむ。そして、島から遷りたいとの天照大神の神託(しんたく)を受け、二千年後の地に遷座されたと見るべきであろう。」

飯入根「別の伝承において、西暦948年、皇紀1608年(天暦2)に村上天皇(むらかみてんのう)の勅命で、日御碕神社に『下の宮』が創建されたというモノがありまするが・・・。」

ピッピ「これが、天照大神が求めたという伝承につながるのであろうな・・・。」

コー「せやったら、此度の造営は、『下の宮』が、初めて創建された話になるんやないですか?」

ピッピ「我(われ)は、そう思ってはおらぬ。」

コー「なんで?」

ピッピ「エピソード95において、久米佐久刀禰(くめ・の・さくとね)が、面白い話をしておるのじゃ。」

飯入根「夕日を祀る場所が、海中に没したという伝承にござりまするか?」

ピッピ「左様! その裏付けとなるモノが、西暦1999年、皇紀2659年(平成11)に見つかっておる。」

飯入根「裏付け?」

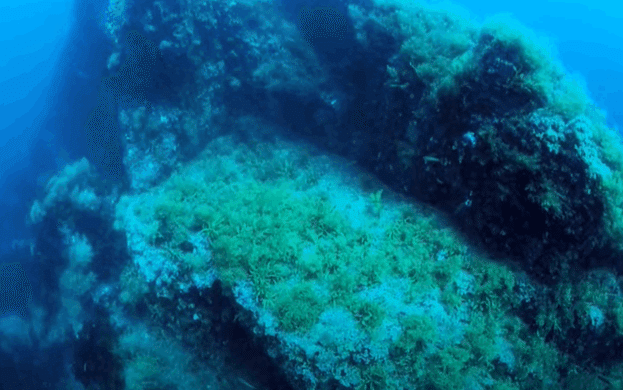

ピッピ「日御碕の海底から、祭壇と参道の遺構が見つかっておるのじゃ。」

飯入根「こ・・・これが、最初の『下の宮』であると?」

ピッピ「うむ。地殻変動や、海水面の上昇で、夕日を祀ることが出来なくなり、島の上に遷座したのではないか?」

飯入根「それが、此度の造営伝承と?」

ピッピ「その通り! して、『上の宮』遷座の際、三代目(安寧天皇)が関与しておるゆえ、『下の宮』遷座についても、ヤマトに伺いを立てたのではなかろうか・・・。」

飯入根「それが、勅命という形で語り継がれていったと?」

ピッピ「我(われ)というか・・・作者は、そう考えておる。」

コー「そういうことやったら、出雲に命令したわけではないっちゅうことになりますなぁ。」

飯入根「なるほど・・・。そげに考えたら、我が君も納得されるはずだに・・・。」

ピッピ「その線で、話を進めてはくれぬか?」

飯入根「かしこまりもうした。」

ピッピ「これで一安心じゃ。我(われ)も、日御碕神社の創建をヤマトが命じるというのには、違和感を覚えておったのじゃ。」

こうして、日御碕神社の「下の宮」は、島の上に造営されたのであった。

そして、三年の月日が流れた。

すなわち紀元前153年、皇紀508年(開化天皇5)2月6日、ついに先代の陵(みささぎ)が完成したのである。

ピッピ「ようやく、先代・・・父上の陵が成ったぞ。」

コー「五年もかかったんですなぁ。」

ピッピ「この頃から、徐々に、陵の規模が大きくなってきておるのであろうな。」

コー「ほな、解説を始めましょか!」

ピッピ「うむ。よろしく頼む。」

コー「まずは、陵の名前でっせ! 剣池嶋上陵(つるぎのいけの・しまのえ・のみささぎ)やで!」

次回、陵の全貌が語られる。

つづく

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?