『古事記』『日本書紀』に記される神武天皇の東征譚。史実なのか、つくり話しなのか。東征ルートをたどってみたら何か感じることができるかもしれません。いっしょに時空を超えた旅をしてみま…

- 運営しているクリエイター

#記紀

第12話 吉野の国つ神の巻

神武東征の旅 第12話 吉野の国つ神の巻

皇軍は八咫烏の先導で紀伊山地を越え、吉野から宇陀に入ります。

『古事記』は、吉野川の河口に着き、最初登場するのは贄持之子、次に井氷鹿、次に岩押分之子、そして宇陀へ入ります。

『日本書紀』は逆で、まず最初に宇陀に着き兄猾を討ちます。その後に吉野を巡幸され、井光、石押分之子、苞苴担之子の順で登場します。

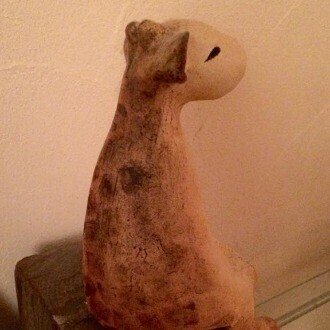

〝記紀〟共に、石押分之子と井光(井氷鹿)は尻尾

第8話 五瀬命死す その1

神武東征の旅 第8話 五瀬命死す その1

まず日本書紀の方から、

古事記には「ちぬのうみ」の語源が記されます。

〝記紀〟の記述を元に、和泉国(大阪府泉南エリア)と紀伊国(和歌山)に伝承地があります。

まずは、「皇軍は(和泉の海)茅渟の山城水門(別名 山井水門)についた」という記述に関連する伝承地を訪ねます。

大阪府泉南市男里にある 男神社(おたけびの宮)。ご祭神は、神日本磐余彦命

日向を出港し、椎根津彦を水先案内とした船軍は途中宇佐に立ち寄り、なぜか筑紫の岡水門へ向かいました

【いっしょに〝記紀〟を旅しよう!】第4話 筑紫への巻

速吸之門

日向を出発した神武天皇の船軍が速吸之門(豊予海峡)に至ったとき、珍彦という漁師が小舟に乗って現れました。天皇は珍彦に椎のさおをさしわたして舟に引き入れ椎根津彦という名前を与え水先案内としました(日本書紀訳)。

椎根津彦は水先案内だけでなく、後に大和の天香山の土を採取、兄磯城討伐などでも活躍し、東征メンバーの中で智将的な働き