自然主義文学とは|西洋と日本の違いを徹底解説

日本近代文学の歴史は坪内逍遥と二葉亭四迷からはじまる。ということは以前も書きました。

水戸黄門とか遠山の金さんみたいな「勧善懲悪」の世界について「いやもう戯作やめぇ。アンパンマンすな」とツッコみ、現実のリアルな舞台をもとに人の心理を書くことをすすめたんですね。

これが写実主義だ。なので べし とか なり とかでなく「話し言葉で書く」ようになるんですね。

で、そのあとに「江戸の戯作は日本の文化だろうが」と擬古典主義が出てきて写実主義に反発する。これをロマン主義という「俺の内面を書かせろや」という内省的な表現が出てくるんですね。

これはすべてヨーロッパから輸入された考えだ。江戸の鎖国が終わって明治期に入り、文豪たちは日本の文学がかなり遅れていることに気づいたんです。「おいおいちょんまげつけてる場合じゃねえぞ」と。「ペリーサンキューな」と。

その後に、日本文学で話題になるのが「自然主義」という潮流だ。写実主義の「あるがまま」という発想を、自然主義はさらに進化させるわけですね。

今回はそんな自然主義文学を一緒にみていこう。西洋文学界でどう進化し、どのように日本に伝わって、どう曲解されたのかを楽しみながら紹介したい。

自然主義が出てくる前の文学について

先述したように、1800年代後半から1900年代の世界では「写実主義」のテンションが高まっていた。写実主義より以前は「芸術とはこうあるべきだ」みたいな理想論がずーっと語られてきたんですね。

西洋美術では「歴史画を描け」と言われ続けてきたし、日本文学では「勧善懲悪ものを書くべし」という暗黙の了解があった。共通するのは「現実を見ない」ということなんですね。創作物は常に理想を追ってきたんです。

その流れが変わったきっかけは、イギリスからスタートした「産業革命」です。蒸気機関を使って大量生産が可能になったことで「市民が稼げる」ようになるんですね。すると貧富の差が広がる。ブルジョワがあぐらかいてワイン飲んでる裏で、貧困層は時給200円くらいで働かされる、みたいな世の中になるわけです。

すると「現実主義者(リアリスト)」が大量に発生するんですね。ビジネス思考にもなるし、労働者を救いたい人も出てくる。いろんな側面から「いつまでも理想ばっかり語ってねえで、現実見ろや」という声が上がるわけだ。

また、もう1つリアリズム的に重大な事件が、産業革命と同じ時期に起きた。ダーウィンの「進化論」が出たんすね。猿から人に進化するというアレだ。「人は神が作った、とか夢見すぎな。我々はもともと猿だからな」と圧倒的な現実主義を投げつけた。

こんな流れを踏まえて、西洋文学にも「写実主義」が出てくるんですね。脚色せず、現実世界のあるがままを書こうっていうリアリズムだ。

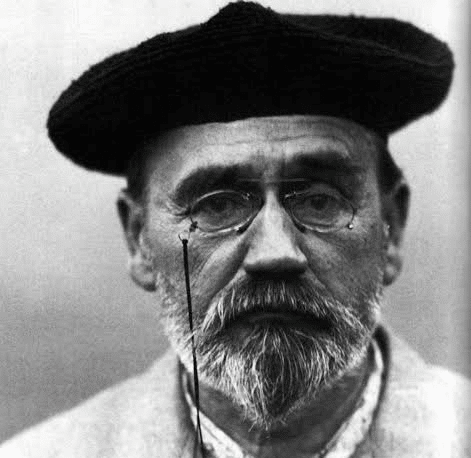

自然主義文学の生みの親はエミール・ゾラ

そんなあるがままの「写実主義」をもとに「自然主義」は生まれる。フランス語ではNaturalismeというが、この名前をつけたのはフランスの作家、エミール・ゾラだ。

彼はもともとロマン主義にどっぷりの詩人だったが、25歳からは小説を始める。そのころに美術集団・印象派の批評も書いている。

ゾラは特にダーウィンの進化論の影響を受けていた。進化論をざっくりまとめると「人間は遺伝と社会の環境によって形成される」ということになる。すごく的確ですよね。

そこでゾラは徹底的に人を観察して、ガッチガチのリアリズム小説を書いた。人がどう生まれて、何に影響を受けて、どう没落するのか、という小説を描く。

特に彼の代表作「居酒屋」はまさに「ゾラがやりたいことをそのまま書いた」という作品だ。概要を書くと、こんな感じです。

パリに出てきた労働者階級の女・ジェルヴェーズ・マッカール。彼女はパリで死にものぐるいで働き、自分の店を持つまでになるが、やがて酒におぼれ、だんだんと破滅してゆく。

遺伝(=労働者階級)と、環境(=田舎からパリに)に重きを置いているのが分かるでしょう。人間って愚かですよね。このように「とにかく緻密に人間の生き様を描くこと」をゾラは自然主義といったんですね。

「蒲団」から日本に曲解して伝わる自然主義

ゾラの作品は日本にも伝わり「おい、やべえぞこの小説。めちゃめちゃリアリティあるぞ」と話題になる。当時は坪内逍遥が"写実主義の教科書"である「当世書生気質」をリリースして10年後くらい。日本文学にも写実主義が広まって、一周まわったくらいの時期だった。

そして、冒頭でも書いた通り、その後に「浪漫主義(ロマン主義)」という「自分の内面を見つめて、とにかく書きたいことを書くぜ」というカルチャーが起こった。これには北村透谷やら、島崎藤村やらが参加している。で、その流れを踏まえてゾラの影響から自然主義が勃興するわけだ。

先述した通り、自然主義は写実主義の流れを汲んだ思想です。ただ、面白いのは日本の自然主義文学の走りになったのは、浪漫主義の島崎藤村なんです。

つまり「写実→自然。浪漫は別軸」ではない。「写実&浪漫→自然」というハイブリッド型なんですね。日本の自然主義には「あるがままの現実を描く」という写実と、「人間の内面に正直になる」という浪漫の両方が含まれとるんですね。

そんな思想で描かれた島崎藤村の「破戒」はもう、日本文学史に燦然と輝く自然主義文学だ。被差別部落に生まれた青年の葛藤をとことんまでリアルに描いた作品です。もともとのゾラが目指した方向性に近い。

ただし、島崎藤村の苦悩を主人公に仮託しており、間違いなく作品に主観を込めていた。なので、ちょっとやっぱり浪漫主義が入ってるんですよ。そういった意味で、すでにフランスの自然主義とは微妙に違います。

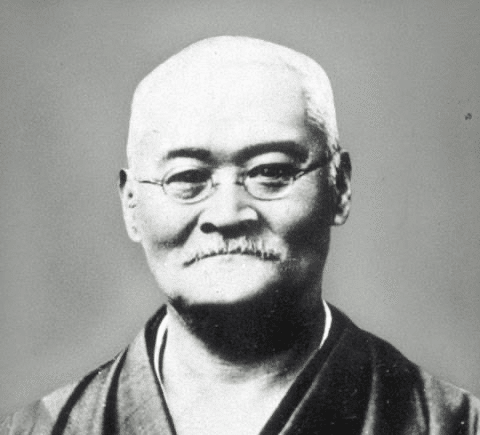

そして「破戒」の翌1907年に出たのが田山花袋の「蒲団」です。この作品が日本の自然主義文学の方向性を決めた。いや、ほんとに読んでほしい。やばい作品ですマジで。

田山花袋は「破戒」を読んだとき、おもろすぎて死ぬほど落ち込んだという。「やばい。みんなおもろい作品出しとるのに、俺だけ取り残されとるんやけど。どうしよどうしよ」と失望、焦燥のなか、自分自身の恋愛を、そのまま「蒲団」という作品に落とし込んだ。

当時、35歳の田山には女の弟子がいて、彼女に恋していたのだ。それを赤裸々に描いた「蒲団」は日本の自然主義の出発点であるとともに「私小説」のはしりともいわれる(諸説あり)。

私は「蒲団」を高校生のとき読んで「きっしょ!恥ずかしくないんかこの人」と目を疑った。友だちに言いたかったけど、それすら恥ずかったんです。本当にエロ本見せるくらい恥ずかった。

どれだけ赤裸々かを説明するために、あの「文学史に語り継がれる名シーン」をBAN覚悟で載せますね。

芳子が常に用いていた蒲団ーー萌黄唐草の敷蒲団と、線の厚く入った同じ模様の夜着とが重ねられてあった。時雄はそれを引出した。

女のなつかしい油の匂いと汗のにおいとが言いも知らず時雄の胸をときめかした。夜着の襟の天鵞絨の際立って汚れているのに顔を押附けて、心のゆくばかりなつかしい女の匂いを嗅いだ。

女が去った後に、彼女が使った蒲団を引っ張り出して、顔を埋めて匂いを嗅いでるんです(真顔)。中年のおっさんです。やばきもいでしょ。コレよく私小説といえたな、と。テンション的には日記に近いですからね。とにかく田山はハートが強い。

とまぁ、「蒲団」によって、フランスの自然主義は日本で間違って認知されたわけですね。ゾラの「人間という生き物を解き明かそう」というもともとのナチュラリズムはもはやない。「とにかく嘘偽りなく赤裸々に書くのが自然主義だ!」となるんです。

しかし日本独自の解釈によって「人間のあるがままの汚い姿」に感動する人も増えたはずだ。コレはコレで日本文学に好影響をもたらすのがカルチャーのおもしろいとこです。

自然主義が日本に誤って伝わったのは島崎藤村のせい説

さて、今回は西洋と日本の自然主義文学についてご紹介してみました。ちなみに日本の自然主義はこの後に「あなた方、下品すぎますよ。ちゃんとユーモアを持って文学を見つめ直しなさい」と、夏目漱石ら「余裕派」から上から目線で怒られる。

あぁ、そういえば「浪漫主義」も「自然主義」も夏目漱石が日本語訳したんです。さすが英語の先生ですね。月がきれいですね。

自然主義がフランスから日本に伝わったとき、浪漫主義が隆盛していたのは、大きなアクシデントだったと思う。なぜならゾラの自然主義も浪漫主義も「人間を描く」という点では、めっちゃ似てるから。

ゾラはダーウィンの進化論、浪漫主義は「自らの内面」とアプローチは違うが、目的は人間の内面世界を明らかにすることなんですよね。

だから島崎藤村は両方に属したわけだし、なんたって田山花袋の「蒲団」は、かなり「破戒」を意識していた。曲解してしまった戦犯はたぶん島崎藤村でしょうな。

そんな自然主義は、西洋の作品も日本の作品も、背景を知ると、とっても面白いです。今の作家さんでいうと西村賢太さんが芥川賞を取った「苦役列車」なんて、個人的にはすごく日本の自然主義っぽいなぁと思った覚えがあります。

もし興味のある方は、まずゾラの「居酒屋」から。その後に田山花袋の「蒲団」を恐る恐る読んでみるといいかもしれません。比べてみることで、自然主義の奥深さが分かってくるはずです。あと間違いなくファブリーズしたくなります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?