記事一覧

北斎は日本のメインカルチャー

北斎が日本のメインカルチャーであることに異論を唱える人はいない。

「1960年ウィーンで開催された世界平和評議会で北斎は、

ダビンチとレンブラントと並び世界文化三大巨匠に選ばれた。」

と神山氏の著書に書かれている。

北斎の「神奈川沖浪裏」の木版画は、今世界中に知られている。

浮世絵は江戸時代の終わりにヨーロッパのアーティストたちの目にとまり、明治時代にはゴッホやモネたちも手に入れていた。

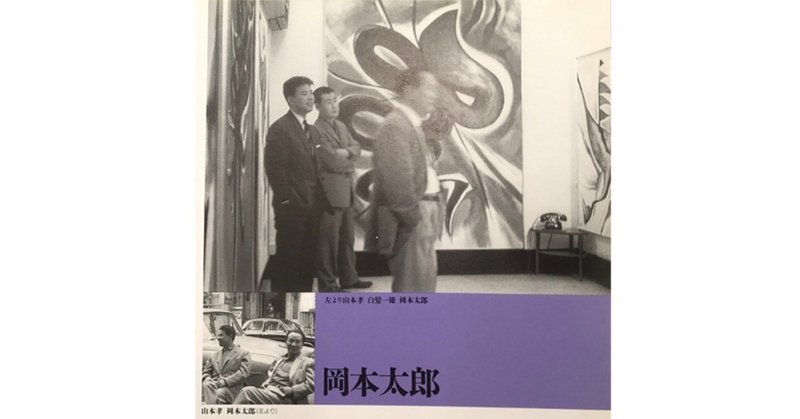

山本豊津公式ブログ「アートと記憶」

古希になった今日からブログを始めます。

この5月に一柳慧/近藤高弘「消滅」展を企画したところ、

現代音楽と現代陶芸のコラボレーションなので、

ジャンルを超えた来場者がたくさん見えました。

一柳先生は、私の父が1962年に企画した

「前衛音楽の4人の作曲家による楽譜」展以来56ぶりの出展です。

展覧会の後日先生に誘われ「川島素晴works vol.2 by 神田佳子」の

現代音楽+パフォーマン