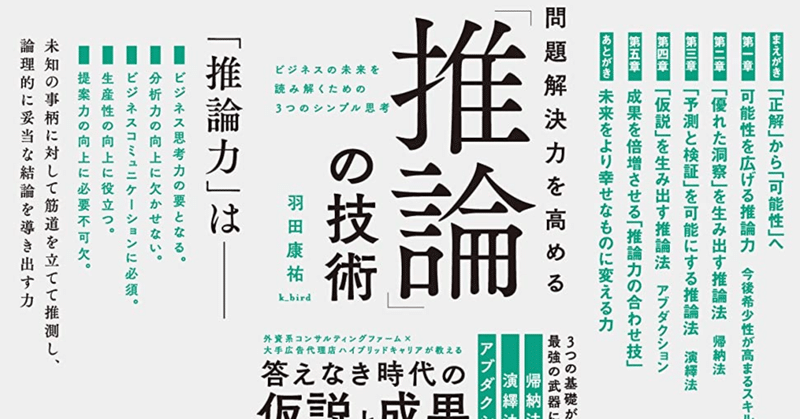

【要約】問題解決力を高める「推論」の技術【書評・レビュー・感想】

帰納法

帰納法とは

帰納法 = 複数の事実から共通点を発見して結論を導き出す推論法

帰納法の留意点

・事実に偏りがある場合

・共通点の発見に飛躍がある場合

・結論部分に飛躍がある場合

事実に偏りがある場合

帰納法は限られた事実を全体に当てはめて推測する推論法である以上「事実の選び方」に偏りがあれば、そもそもの推論の前提が偏ってしまうため、得られる結論も偏ったものになります。なので、帰納法を扱う際は、常に「選び取った事実に偏りはないのか?」「代表性はあるのか?」に注意を払うようにする。

共通点の発見に飛躍がある場合

帰納法は複数の事実さえあれば、恣意的に共通点を見いだして主張できてしまいます。しかし、あまりに恣意的な解釈を加えると「推論に恣意性が入っている」と疑われてしまうため、注意が必要です。

結論部分に飛躍がある場合

重要な提案の際には、帰納法の推論プロセスに飛躍がないかどうかを、入念にチェックする習慣を持っておくべし。

ビジネスにおける帰納法の活用場面

・環境の変化を捉えて、方針や戦略を策定する局面

・世の中の事象から「法則」を発見し、学びに変える局面

環境の変化を捉えて、方針や戦略を策定する局面

PEST や 3C モデルなどのフレームワークを活用する際に、複数の市場環境の変化から、その奥底に流れる共通のメカニズムを見いだして、そのメカニズムを味方につけられる方針や戦略を策定するという帰納法的な推論を働かせるように意識すべし。

世の中の事象から「法則」を発見し、学びに変える局面

法則とは「一定の条件下で、物事の間に成立する普遍的・必然的関係」を指します。複数の現象・観察事実の共通点は、推論を通して得た法則です。この法則を数多くストックしていけば、応用力が高まり、自身の競争力に直結していくはずです。

帰納法とビジネスフレームワーク

市場環境の変化を捉えて、優れた戦略や方針を策定する際、帰納法とビジネスフレームワークは相性が良い。

複数の事実:複数の市場環境の変化から

共通の発見:その奥底に流れる共通のメカニズムを見いだして

結論:そのメカニズムを味方につけられる方針や戦略を策定する

上記の帰納法的な推論の中で、複数の事実をビジネスフレームワークに当てはめる。そして、当てはめた複数の事実の奥底に流れる共通のメカニズムを見いだす。最後に、そのメカニズムを活かせる方針や戦略を結論とする。

本書では、化粧品会社のマーケティング担当者だったとしたら、帰納法とビジネスフレームワークを具体的にどのようにして活用すれば良いか、説明されています。例えば、様々な市場調査やフィールドワークを経て、複数の事実に気がついたとします。そんな時、ビジネスフレームワークの 1 つである 3C モデルを当てはめると以下のようになります。

事実 ① 市場・顧客の視点:市場・顧客の視点:多くの敏感肌の女性は「華やかさを感じる敏感肌用化粧品」を求めている。

事実 ② 競合の視点:「華やかさを感じる敏感肌用化粧品」には、強い競合が存在しない。

事実 ③ 自社の視点:「華やかさを感じる敏感肌用化粧品」は、自社の強みの技術が活かせる。

背景にある共通点:この 3 つの共通点は「華やかさを感じる敏感肌用化粧品」は魅力的な市場であることだ。

結論:よって「華やかさを感じる敏感肌用化粧品」を販売すれば、売れるはずだ。

分かりやすくするための例です。そのため、非常に単純化されています。3C モデルから共通点を見いだし、その共通点を活かした結論を導出する流れは、帰納法そのものです。この結論は「3Cというフレームワークを通して MECE に検討していること」に加え「複数の事実に裏付けされた結論であること」から、単なる思い付きよりも、格段に説得力が高いはずです。

洞察力とは

洞察力とは、目に見える事実を手掛かりにしながらも、その奥底にある「目に見えないもの」を見抜く力を指す。「目に見えないもの」とは「概念」や「関係」あるいは「原理」「本質」などだ。

帰納法の活用場面の一つ「世の中の事象から法則を発見し、学びに変える局面」で、洞察力は求められる。例えば、水は「飲めるもの」でもあり「洗えるもの」でもあり「火を消せるもの」でもあります。この 3 つの事実の中に、直接的な共通点は、含まれていません。しかし、共通点は、存在します。それは、モノ(=水)を抽象化して「コト」として捉え直したことです。この共通点を発見するには、概念・関係・原理・本質など目に見えないものを見抜く必要があります。その見抜く力が洞察力です。

ビジネスに帰納法を活かす方法

・世の中の機運を捉えて、ビジネス機会を発見する。

・市場の環境を分析して、戦略を策定する。

・ライフスタイルの変化を捉えて、コンセプトワークを活かす。

・複数の事実を根拠に、提案をする。

・複数の事実から、問題の根本原因を発見する。

帰納法は例外に着目すると、新しい発想を生む

事実 ① 三洋電機は 2011 年に白物家電事業をハイアールに売却した。

事実 ② 東芝は 2016 年に白物家電事業を美的集団に売却した。

事実 ③ シャープは 2018 年に白物家電の国内生産から撤退した。

共通点:日本における白物家電ビジネスの衰退である。

こんな帰納法から「日本における白物家電ビジネスの衰退」という共通点を見抜いたとします。しかし、この推論には、例外が存在しました。それは、アイリスオーヤマの躍進です。アイリスオーヤマは徹底的な顧客目線を通して「他にはない機能」を盛り込み、その他の機能は引き算して低価格化を実現していました。この例の場合「日本の白物家電は衰退している」のではなく「白物家電の競争軸が、高い技術力から顧客目線に変わった」という別の推論が可能です。

なので、複数の事実を集めて、該当しないから共通点を見いだせないではなく、例外こそ、新しい発想を生み出すチャンスになるんです。これも、非常に使える思考法だと思いました。

演繹法

演繹法とは

演繹法 = 前提となるルールに物事を当てはめて結論を出す推論法

演繹法の活用局面

・ビジネスの環境変化を予測する局面。

・提案の良し悪しを検証する局面。

・洞察的帰納法で得た「法則」から価値を生み出す局面。

ビジネスの環境変化を予測する局面

前提となるルール:背景にある力学。

当てはめる物事:今の局面。

導かれる結論:「背景にある力学」に「今の局面」を当てはめた「今後の予測」。

例えば、前提として「生産量が 1 万個を越えれば → 規模の経済が働いて製品 1 個当たりの単位コストが 80 % に下がる。」とする。自社の生産量が来年の半ばに 1 万個を超えるとしたら、結論は、来年半ばからは、製品 1 個当たりの単位コストが 80 % に下がることが導かれます。

提案の良し悪しを検証する局面

提案の局面では、目的や目標を前提に置き、そこから演繹的に提案を考えていけば、目的や目標に対して精度の高い提案ができるようになり、採用される確率は格段に上がるはずです。

洞察的帰納法で得た「法則」から価値を生み出す局面

洞察的帰納法とは、洞察を通して物事の共通点を発見する方法です。事実を抽象化し、多面的な視点で捉え直すことで、独自の法則を導き出す推論法です。

洞察的帰納法で学び取った法則は、それらを演繹法の前提に置き、様々な物事を当てはめることで多くの価値を生み出すことができます。

演繹法の前提を疑うことの重要性

前提となるルールに物事を当てはめて考える際には、単に機械的に当てはめるのではなく「そもそも、前提は正しいのか?」「前提は、十分に掘り下げられているのか?」と疑う習慣を持とう。その際に有効なのは、常に「前提」に対して「Why?」を問い続けることだ。

例えば「古いホームページは、ダメなホームページだ。」という前提があったとする。この前提で演繹法を行う前に、まずは、前提が正しいのか、自問自答します。

古いホームページは、ダメなホームページだ ⇒ Why? ⇒ 古いホームページは、サイト訪問者の離脱が多いからだ ⇒ Why? ⇒ サイト訪問者の離脱が多いと、ホームページからの資料ダウンロード数が減るからだ ⇒ Why? ⇒ ホームページからの資料ダウンロード数が減ると、そこからの商談数が減るからだ ⇒ Why? ⇒ 商談数が減ると、売上が減るからだ。

以上より、真の論点は「ホームページが古いこと」ではなく「ホームページが売上に結びつかないこと」です。もし、この自問自答をせず「古いホームページは、ダメなホームページだ」という前提で、ホームページをリニューアルしたら、新しいけど、売上に結びつかないホームページを完成させていたかもしれません。演繹法で推論する前に、まずは、前提を疑うべし。

ビジネスに演繹法を活かす方法

・今後の市場動向の予測に活かす。

・戦略や方針に基づいた企画立案に活かす。

・会議のファシリテーションに活かす。

・企画を提案する際のロジックに活かす。

・ビジネスの KPI 設定に活かす。

今後の市場動向の予測に活かす

ビジネス理論に演繹法を掛け合わせれば、近い将来起きるであろう機会や脅威を事前に予測できるようになります。来るべき機会や脅威に向けて、事前に対策を打っておくことが可能になります。あらゆるビジネスは、未来に向けてなされます。そうである以上、ビジネス環境の変化を適切に予測できる演繹法は、極めて有益な推論法です。

戦略や方針に基づいた企画立案に活かす

どのような施策も、1 つのコンセプト(方針)を元に、コンセプトと整合性のある形で展開されなければ、散発的なもので終わってしまいます。演繹法は、うまく活用すれば施策が散発的になり、何も残らずに終わる状態を防ぎ、戦略の要である選択と集中を担保してくれるはずです。

会議のファシリテーションに活かす

もし「前提」をすり合わせることができれば、個々のメンバーの発言が「前提に当てはまっているのか?当てはまっていないのか?」を判断し、スピーディーに結論を出せるようになります。まずは、お互いの前提を合わせることをファシリテートすることができれば、あとは演繹法を駆使することで、会議の生産性を高めることができるでしょう。

企画を提案する際のロジックに活かす

前提となるルールに目的を置き、演繹的に結論を出していくことで、提案の説得力は高まる。そうすれば、提案が採用される確率は上がり、組織に貢献できるはずです。

ビジネスの KPI 設定に活かす

推論プロセスを数字に置き換えることができれば、演繹法は KPI 設定や PDCA に応用することが可能です。

アブダクション

アブダクションとは

アブダクション =「起こった現象」に対して「法則」を当てはめ、起こった現象をうまく説明できる仮説を導き出す推論法

完璧思考の処方箋

完璧思考の習慣を持っていたら、何らかのテーマで情報収集を行う際に「どの範囲の情報を」「どのレベルの深さまで」集めて良いか分からないはずです。その結果、情報収集は絨毯爆撃的となり、多大な時間を消費してしまうことになるのは目に見えています。一方、仮説思考を身につけることができれば「今ある仮説が正しいか?正しくないか?」に絞った情報を、その判断に資するレベルまで集めれば良いため、情報収集の焦点を絞ることができ、時間を大幅に短縮することが可能になります。

ビジネスにおけるアブダクションの活用場面

・問題発見と問題解決の局面

・物事の背景の価値を見抜く局面

・起こった現象から「法則」を発見して応用する局面

問題発見と問題解決の局面

問題から原因の仮説を立てる時に、有効な推論法が、アブダクションです。なぜなら、アブダクションは起こった現象に対して法則を当てはめ、起こった現象をうまく説明できる仮説を導き出す推論法であることから問題という目の前に現れた現象を手掛かりに「なぜその問題が起きたのか?」という「問題を引き起こした原因」を追求していくことができるからです。

物事の背景の価値を見抜く局面

この世の中には、紙幣のように実体(紙きれ)には価値がなくても背景(モノと交換できる)には価値がある場合があるが、アブダクションは、背景に存在する価値を発見する際に有効です。なぜなら、アブダクションは起こった現象から原因となる仮説を導き出す推論法だが、これは別の言い方をすれば「実態から背景にある価値を見抜く推論法」とも言えるからです。

起こった現象から「法則」を発見して応用する局面

アブダクションは起こった現象に対して法則を当てはめ、起こった現象をうまく説明できる仮説を導き出す推論法です。起こった現象とそれをうまく説明できる仮説の間に合理性があれば、その間に存在する法則を浮き彫りにすることができます。

アブダクションの頭の使い方 5 ステップ

STEP 1 : 起こった現象に自覚的になる

STEP 2 : 起こった現象に対して疑問を抱く

STEP 3 : さまざまな法則を当てはめて仮説を導き出す

STEP 4 : 仮説を構造化して更なる仮説を導き出す

STEP 5 : 仮説と起こった現象との間にある因果関係を検証する

STEP 1 : 起こった現象に自覚的になる

変化に気づく

差に気づく

共通点に気づく

矛盾に気づく

プロセスに気づく

STEP 2 : 起こった現象に対して疑問を抱く

もし何らかの現象・観察事実に気づいたら「なぜ、その現象が起きているのか?」「その現象を起こしうる原因は何か?」という疑問に変換しましょう。

STEP 3 : さまざまな法則を当てはめて仮説を導き出す

精度の高い仮説を生み出すには「起こっている現象」からいきなり仮説を生み出す前に、世の中に存在するさまざまな法則を起こっている現象に当てはめて考えることが有効です。

STEP 4 : 仮説を構造化して更なる仮説を導き出す

起こっている物事を法則に当てはめることができたら、続いては仮説を構造化することで、更なる仮説を生み出していくことができます。現象を起こしている原因は、何も 1 つだけとは限らず、複数存在する場合もあり得ます。なので、アブダクションを通して生み出す仮説も、複数必要となります。仮説の構造化とは、起こった現象の原因となる複数の仮説を、モレなくダブリなくツリー状に整理することを指しています。

STEP 5 : 仮説と起こった現象との間にある因果関係を検証する

アブダクションは起こっている現象をさまざまな法則や理論に当てはめ、構造化することで、多くの仮説を生み出すことができます。しかし、仮説を生み出す目的が、意思決定やアクションプランに結びつけていくことである以上、現象と原因の間にある因果関係の強さにまで踏み込んで考えていくことが極めて重要です。なぜなら、リソースは有限で、複数の原因があった場合、取り組む優先度をつけなければならないからです。

ビジネスにアブダクションを活かす方法

・問題の原因解明に活かす。

・トレンドの背景を捉えてビジネスに応用する。

・他社の成功事例を自社に応用する。

問題の原因解明に活かす

問題をツリー状に分解し、ロジカルに原因や解決法を探す問題解決ツールが、前述したロジックツリーです。問題が発生したら、まずは問題の発生箇所を特定しなければなりません。その時に、活用するものが、ロジックツリーの中でも What ツリーと呼ばれるモノです。別名、要素分解ツリーです。What ツリーとは、問題の箇所を特定することを目的に、問題を要素分解していくロジックツリーを指します。適切な What ツリーを描き、問題の発生箇所を特定するにはアブダクションは必要不可欠です。

What ツリーという型とアブダクションという推論法を掛け合わせることができれば、全体と部分の構造を可視化し、問題の発生箇所を特定することが可能になります。そして、問題の発生箇所を特定した後は、問題発生の原因を特定していきます。その際に多用するのが Why ツリーです。別名、原因追求ツリーです。Why ツリーとは、問題の原因を明らかにすることを目的に、因果関係で分解していくロジックツリーのことを指します。Why ツリーという型とアブダクションという推論法を掛け合わすことができれば、結果と原因の構図を可視化し、問題の原因を特定することが可能になります。

トレンドの背景を捉えてビジネスに応用する

毎日 TV やネットで流れてくるニュースは、それ自体は現象です。しかし、その背景にはそれが起こった原因やメカニズムがあります。現象には必ずそれらを引き起こす原因が存在しますが、アブダクションをうまく利用すれば、それらの現象と原因を見抜き、ビジネスに応用することが可能です。

他社の成功事例を自社に応用する

アブダウションは起こった現象に対する原因を推論するという性質上、他の企業の成功事例から成功要因を導き出す際にも有効です。

アブダクションと演繹法

アブダクションから得られた仮説が正しいかどうかは「当てはめた法則が妥当かどうか」にかかっています。よって、演繹法で法則の妥当性を検証しましょう。

書評・レビュー・感想

結論、アブダクション・演繹法・帰納法を、実務で活かしたい方は、ぜひ読むべき一冊だと感じました。また、演繹法・帰納法は何となく分かるけど「アブダクションは初耳だ」「アブダクションがイマイチ理解できない」「アブダクションを実務で活かせない」などの悩みを抱える方は、まずは、こちらの書籍でスタートすることを強くオススメします。本当に読者のことを考えて、非常に分かりやすく、豊富な事例で、推論法を説明しています。

もう既にお気づきかと存じますが、読書メモの量がいつも以上に多いので、個人的に本当に参考になる書籍でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?