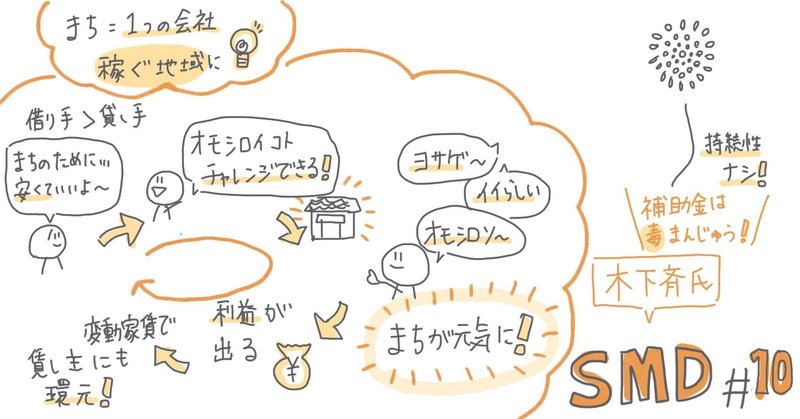

持続性ある"稼ぐ地域"にする SMD第10回

これからの時代の「ソーシャルデザイン」を考える連続講座、Social Mirai Design第10回は、エリア・イノベーション・アライアンス代表理事の木下斉さんでした。

高1から地域活性化に関わる

木下さんは高1の頃から商店街活性化に関わり、大学時代は全国商店街合同出資会社の社長就任にも就任。

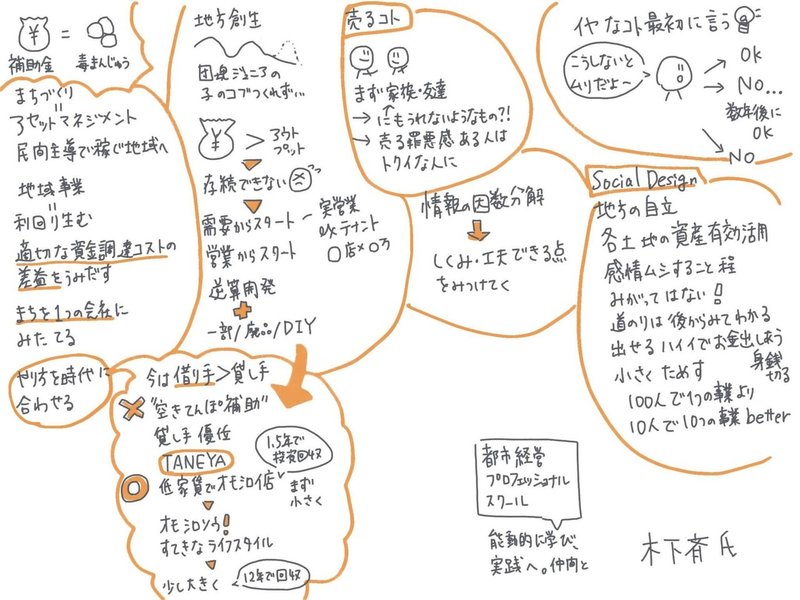

以来地域活性化について、国からの補助金=毒まんじゅう!と、徹底的に補助金に頼らない方法で進めてきているそうです。

最近では、都市経営プロフェッショナルスクールというものを立ち上げ、都市経営を能動的に学び実践する機会も作っているそうです。

補助金に頼らないとは?

地域をなんとかしたい!でもお金がない。補助金があるぞ!とスタートする地域活性化では、補助金がなくなったらその事業は終わってしまいます。

持続可能なまちづくりとはアセットマネジメント。まちを1つの会社に見立て、民間主導で稼ぐ地域にしていくことだそうです。

具体的にお話しいただいたのは、時代の流れとともに変わってきた不動産の状況とセットのお話しでした。

❌借り手<貸し手(昔)

→相場は◯円だから。その金額が埋まらないから空き店舗補助で補助を出して商店街の空き家が埋まった〜

供給ありきでスタートする、いわゆる郊外の廃れたショッピングモール等もいい失敗事例。

⭕️借り手>貸し手(今)

→借りてくれる人が払える家賃に設定。その代わりオモシロイ!お店に入居してもらう。すると、「あのエリア面白いよね」と徐々に話題になり、「あの地域だと素敵なライフスタイルが送れそう」と人が集まってくる。

まず需要ありきでスタートしていく。

こういった、まず需要ありきでスタートしていくことは逆算開発と話されていて、とても身の丈にあった現実的な方法だなと思いました。

ソーシャルデザインとは?

質疑応答でメンバーがあえて聞いたこの質問。

ソーシャルデザインとは地方の自立だと思いますとのことでした。

いかに、各土地それぞれの資産を有効活用をしていくか。それは、都会や田舎は関係なく、農業なら農業なり、都会なら都会なりの強みを情報の因数分解で見つけていくということでした。

特に、自分のまちをよくしよう!と思ったら身銭を切って、各自ができる範囲でお金を出し合い小さく試していくことが大事という話が身に沁みました。

自分が考えていきたいこと

今回の講座を受けてこれから考えていきたいことや問いは次の通りです。

▶︎売ること・対価をもらうこと

今回はこれまでの講座の中で最もお金についての話があった回。いかに普段お金について学べていないかを痛感しました。

特に、何か始めた時にまず親戚や家族に売るという話は聞いた瞬間は意外で、「家族や友達にも売れないような、そんな程度なものをつくってるの?」という話を聞いて納得しました。

お金を稼ぐこと、対価を得ることについては、自分が全然わからない弱い分野なので、年末年始に何か本を読んで見たいと思います。

▶︎嫌なことは最初にいう

新しく何かが始まる時に必ず嫌なことをはじめにいうようにしているそうです。

その方がお互いにとって一番ロスが少ない(色々と話してつめていった後で嫌なことを言って、やっぱりなしでとなったら勿体無い)というのは、その通りだなあと思いました。

自分に置き換えて使う場面はあまりないかもしれないですが印象的だった一言です。

当日のメモはこちら

🗒Social Mirai Design講座受講記事一覧

▶︎ソーシャルデザインを考える・行動する Social Mirai Design スタート 第1回

▶︎「デザイン」の力を知る SMD第2回 山崎亮氏

▶︎楽しく続けることで地域経済を回す SMD第3回 矢口真紀氏

▶︎ワークショップの非日常性でポテンシャルを引き出す SMD第4回 安斎勇樹氏

▶︎アソシエーションデザインでひたすら周りを整えるまちづくり SMD第5回 寺井元一氏

▶︎答えのない問いに向き合う SMD第6回 中間ワークショップ

▶︎ほしい未来は自分たちでつくっていく SMD第7回小野裕之氏

▶︎進化思考で創造性を発揮する SMD第8回太刀川英輔氏

▶︎危機感と勇気がみんなの思考をドライブさせてくれる SMD第9回新山直広氏

#キャリア #アウトプット #大人の学び #ソーシャルデザイン #コミュニティデザイン #デザイン #まちづくり #社会課題 #社会課題の解決 #SMD #地域活性化 #地域

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?