美術史第102章『宝暦・天明文化の美術-日本美術16-』

18世紀初期、銀の流出を抑えるために貿易を制限したりなどで、景気と財政を悪化させつつ政治を立て直した新井白石の「正徳の治」の後に就任した8代目将軍となった徳川吉宗は農本主義、つまり農業こそ国の基本であるという思想のもと「享保の改革」と呼ばれる政治改革を開始した。

貨幣経済の浸透で米の値段が下がり、領地で採れた米の値段を給料としていた旗本や御家人の生活が困窮していたのを、贅沢を禁止して消費を抑える「奢侈禁令」や新田開発、年貢の税率を固定する定免法、上米令、米の取引所である堂島米会所の設置などを行って立て直した。

他にも有能な人材を身分とわず採用する足高の制、目安箱による民衆の意見収集などを行い、江戸幕府は江戸時代で最も多い税収を得たが、このような統制に不満を持った民衆からの不満が噴出した。

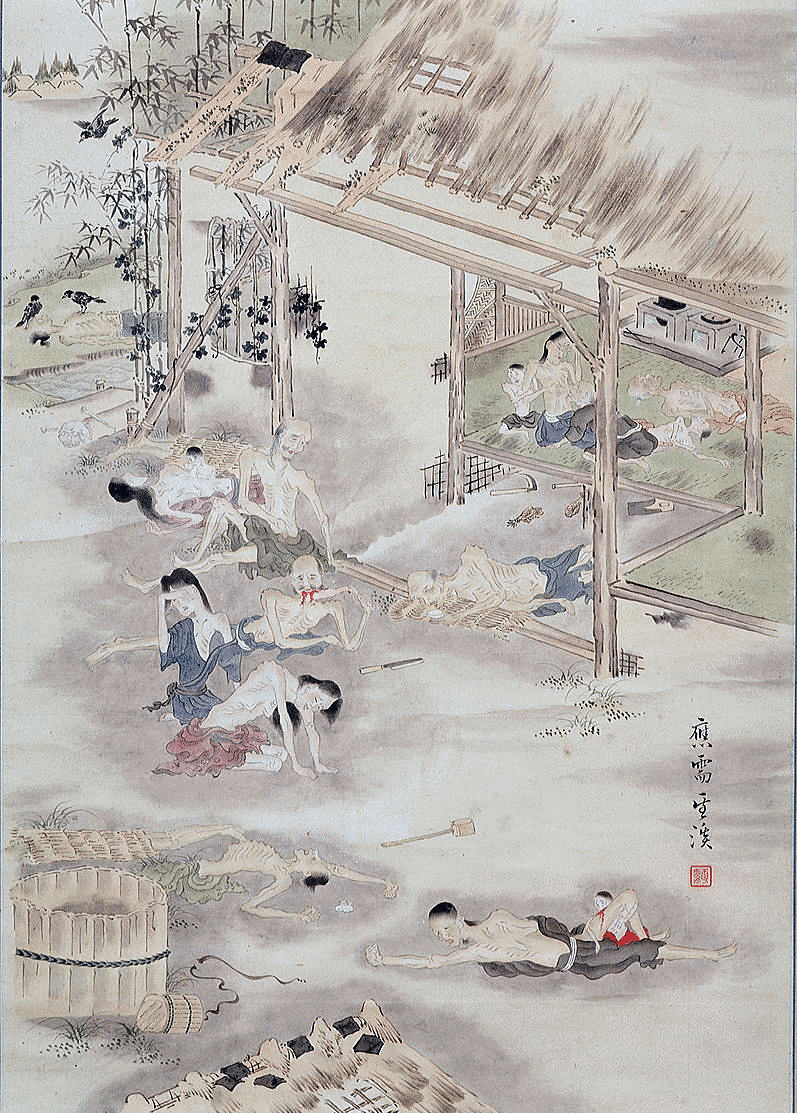

そしてその後、雨の連続や害虫の大発生により「享保の大飢饉」が発生したことも重なり、百姓一揆や打ち壊しが頻発し、繁栄した元禄文化も美術品の制限などで衰退、その一方で知識層の文人たちは漢詩や文人画、憶測を全て排した儒教の「考証学」派、『水滸伝』や『三国志』などの口語で書かれた白話小説など中国文化への関心を高め江戸で文人趣味のサロンやネットワークが形成された。

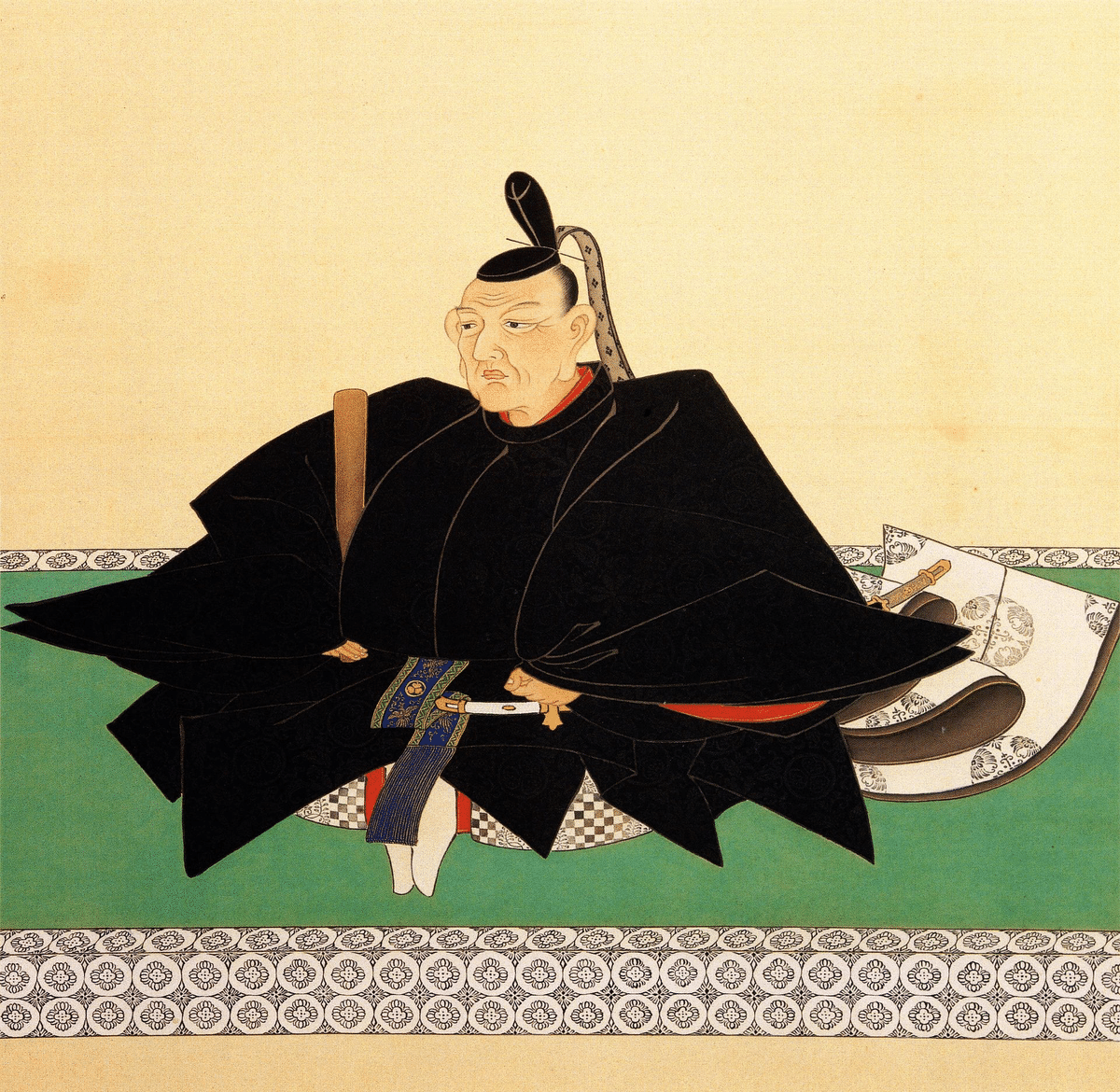

その後の17世紀中頃、宝暦の時代には改革によって増えていた税収が停滞を開始、厳しい取り立てにより農村から逃げ出し都市部でホームレスとなる人々も多く現れそこに飢饉も頻繁に起こっている状態となり、これを解決するために老中の田沼意次は倹約令を緩め、経費削減を行い、幕府から出す拝借金の制限などで税制赤字に対処しつつ、工業者のギルドを株仲間として公式に承認してそこから運上金や冥加金を取り立て米ではない税収を作り座を設置して商業を掌握した。

しかしこれにより商人と幕府の役人が癒着して賄賂や政治腐敗が起き、しっかりとした法案ではなくても通り始め、最終的に「天明の大飢饉」をきっかけに打ち壊しや百姓一揆で田沼は失脚した。

この田沼意次が政治を行ない、文化の発展が戻ってきた田沼時代の文化を「宝暦・天明文化」と言い、俳句では芭蕉の影響による蕉風や川柳という新たなジャンルが誕生、江戸では洒落本、黄表紙、狂歌などが生み出されて本屋がそれを支え、この頃に山東京伝、上田秋成、竹田出雲などが活躍、また、享保の改革中に文人たちによって行われた中国趣味はこの時代に江戸から各地に広まり大きく繁栄した。

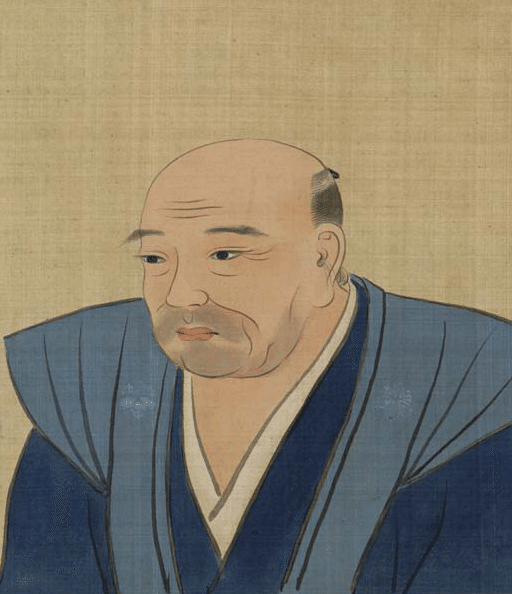

絵画の分野では京都で俳人としても非常に有名な与謝蕪村や池大雅と池玉欄の夫婦などが中国の文人画もとい南宗画の技法で絵画を描き、池大雅は日本での文人画を大成した画家とされる。

円山応挙という画家は「眼鏡絵」という風景を西洋画の遠近法を応用して描いて、それを凸レンズを嵌めた箱を通して見て立体的に見させるという浮世絵の一種からデビューし、輪郭すら存在しない写実を非常に重視した作風を確立した。

他にも「奇想」と見做されるような変わった画家達も活躍し、狩野派や中国の宋・元時代の花鳥画などを学んだ後に写実性を重視する作風を確立し『動植綵絵 』『群鶏図障壁画』『象鯨図屏風』『菜蟲譜』などを描いた伊藤若冲はその代表と言えるだろう。

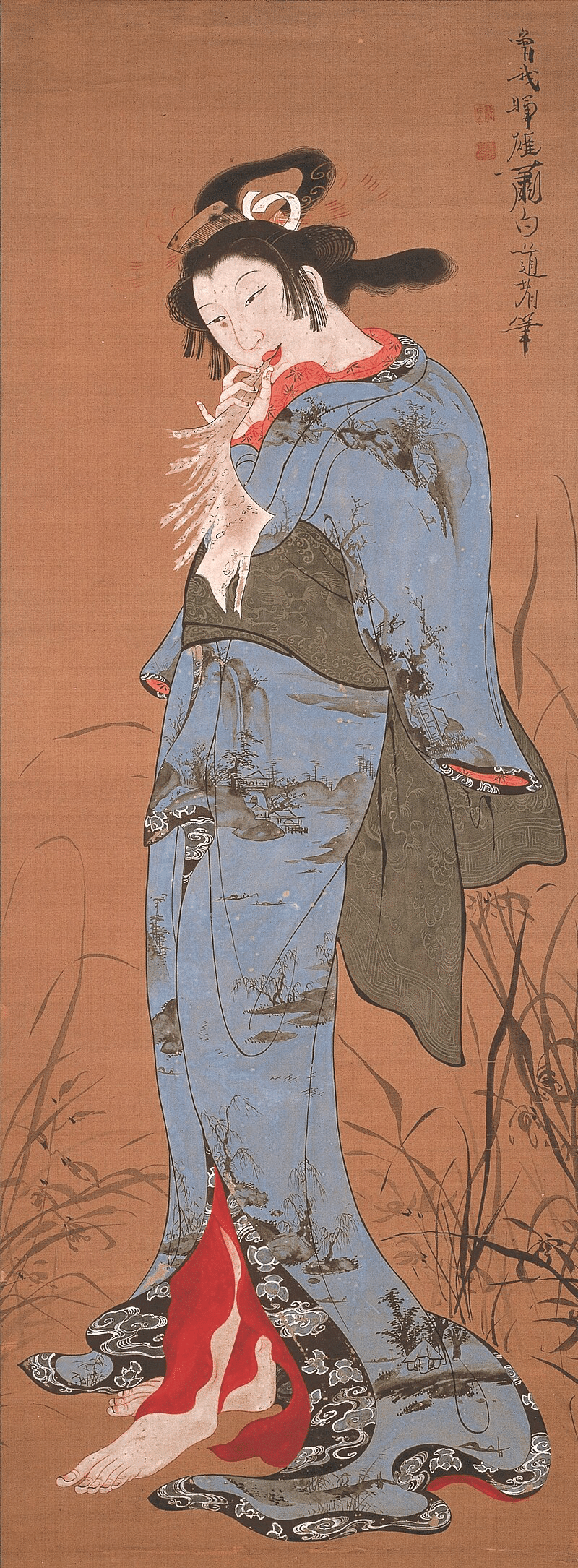

そして、他にも変わった画家として、優れた水墨画の技法で強いインパクトのあるひょうきんで醜いような絵を描いた曾我蕭白、応挙の弟子だが写実的ではない様々な技法をあえて用いた長沢芦雪などが活躍した。

江戸の浮世絵では鈴木春信という美人画で人気を博した画家により浮世絵というと思い浮かべられる版元、絵師、彫師、摺師の分担により描かれる色鮮やかな木版画「錦絵」の様式が確立され、後の記事で詳しく触れる喜多川歌麿や東洲斎写楽などが活躍し浮世絵の全盛期が幕を開けた。

また、この時期には日本文化を研究する「国学」と共に西洋の学問を研究する「蘭」学も繁栄、エレキテルで有名な平賀源内や医学書の翻訳で知られる杉田玄白などが活躍、絵画の分野では伝わるところだと平賀源内から西洋画を学んだ秋田藩の小田野直武と藩主の佐竹義敦が秋田蘭画と呼ばれる一派を形成した。

また、小野田は非常に有名な杉田玄白の医学書『解体新書』の挿絵も担当し、他にも浮世絵の巨匠 鈴木春信の弟子だった司馬江漢も小野田に学んで西洋絵画の要素を多く取り入れた絵を描き、日本で初めての銅版画も製作、西洋の科学を日本に紹介した。