アイヌの歴史6『-番外編-日本語の起源』

*注意*

・これは数年前の中学生時代に書いていた文章です。

・特定の宗教や強い政治思想を持つ方は読まない事をお勧めします。

・ハプログループや言語学、考古学の専門的な内容が大部分に含まれます。

・専門家でないユーチューバーの動画内容を批判する部分があります。

・以上のことを御了承の上、お読みください。

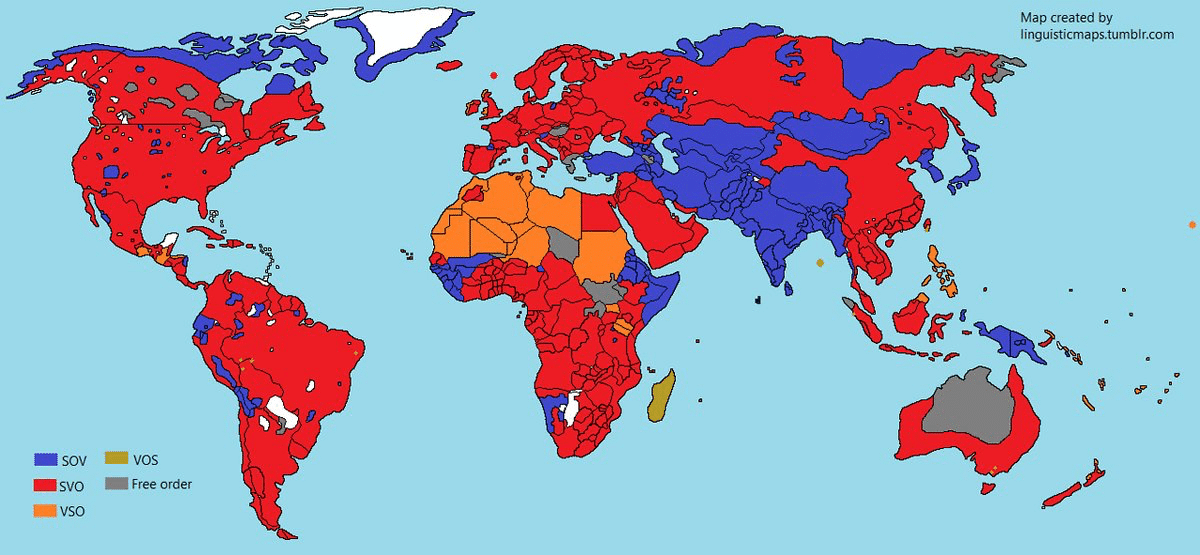

アルタイ諸語と日本語の類似

前の記事で言っていた日本語に見られるアルタイ言語連合の影響についてだが、具体的には単語の頭や後に形態素をつける、例としては語根Tob-を、anaiを付けて拒否する”飛ばない”、ooを付けて誘う”飛ぼう”、imasuを付けて知らせる”飛びます”、ebaを付けて許可する”飛べば”という風に変化させる様な「膠着」と呼ばれる性質を持つ事と、文法が主語目的語述語の順番のいわゆるSOV型である事、単語の頭にRの音、つまりラ行が無い事などや単純に単語が似ていることなどがある。

単語の頭にRの音が来ないというのに、違和感を感じた人も居ると思うが、雷鳴や連鎖、蝋燭などの中国語由来の単語やラッコなどのアイヌ語由来の単語、ランドリーやランクなどのヨーロッパ由来の単語、ランランやリンリンなどの擬音語以外の日本語に古くからある言葉(和語)でラ行から始まる言葉は無い。

これは他のアルタイ諸語のチュルク系・モンゴル系・ツングース系・朝鮮系の言語でも同じで、他系統からの借用単語以外ではラ行から始まる単語は無い。

また、言葉が似ているとしたが、実際には立証まで漕ぎ着けた単語はあまりなく、その似ているという単語も現代の言語ではそこまで似ているとも言えない。

これはその単語の類似が偶然ではないと考える場合、それぞれの言語が別々に発音変化を経験し単語が離れていったためであると説明でき、実際に古語の段階ではかなり近い単語が偶然ではない借用を示唆する程度の数あるとされる。

例えば、朝鮮語の祖先にあたる新羅語とる上代日本語を比較すると、妃がケセ・カンとキサキ、土地がヌリとヌ、側がカボンとカパ、山がタラとタラ、海がパドゥとワダ、三つがミゥとミゥ、敬称に使われた〜ジと〜ティ、意味は違うが新羅語で長老を意味するカッカンと上代日本語で”掛かる”を意味するカカ、新羅語で"荒い"を表すカオーゥと上代日本語で"硬い"を表すカタなどが同語源の可能性が一部で指摘されている単語である。

その他、"土地"はモンゴル語でヌルーで満州語でナ、"町/城"はチュルク語でコルヤン、モンゴル語でクリイェン、満州語でクレン、朝鮮語でコル、古代日本語でコポリ、峰は満州語でソニホン、朝鮮語でスリ、上代日本語でソネ、道はモンゴル語でツァム、朝鮮語でキゥ、"揺れる事"をチュルク語ではブラ、モンゴル語ではブレ、上代日本語ではプルなど朝鮮語以外の言語との類似も確認できる。

歴史関連のなかで一番有名な類似単語だと王様はモンゴル語でカガン、チュルク語でもカガン、満州語ではハン、新羅語ではカン、上代日本語ではカミやキミというのがある。

温帯系ジャポニカ米とY-染色体O1b2の分布

また、日本語の祖先を日本に持ち込んだ弥生人の起源について、Youtube(*数年前なので今もあるか不明)を見ると多くの投稿者が遺伝子や米から見ても中国南部の長江文明などからやってきたとしており、実際に稲の栽培化が長江で起こったため遠くそこを起源とするのは事実である。

しかし、実際には男系のY染色体を見てみると弥生人はO1b2という日本で4割ほど見られる系統に属し、動画ではこれが中国南部・東南アジアを起源とする証拠とされるが、実際には満洲から朝鮮にも3割程度とそこそこの割合で確認できる一方で中国南部には確認できず、南方に確認できるもので近いのはO1b1という長江文明が開始するより1.5万年ほど以前の3万年前に別れた別系統である。

さらに、弥生人と言えばの大規模稲作だが、稲にも幾つかの品種、具体的にはジャポニカ米とインディカ米の二種類があり、日本で育てられているのはジャポニカ米の中でも温帯系ジャポニカ米で熱帯系のジャポニカ米は見た目はインディカ米に近くジャバニカ米として区別される。

この温帯型ジャポニカ米を育てているのは満州周辺や中国北部、朝鮮半島、日本列島のみで、中国南部、インドシナ半島、マレー半島、インド亜大陸、マダガスカル島ではインディカ米、インドネシアでは熱帯型のジャポニカであるジャバニカ米が育てられていることが多く、南方から直接来たとすると米の形状的に矛盾が出る。

ちなみに、弥生時代以前から小規模な稲作は存在しており、その子孫の米が現在、古代米や赤米と呼ばれているものであるとされることもあるが根拠は特にない。

要するにこの記事で言いたいことは民族とは基本的に話す言葉で定義され、言葉・遺伝子・育てている作物・家畜・遺物などの分析である程度、民族の起源を辿る事ができ、和人と中国南部のワ族の名前が似ているから同じ起源!!とするような推論は否定できるということである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?