美術史第60章『中世インド美術-後編-』

パーラ朝は8世紀中期に建国され8世紀後期から9世紀前期に全盛期を迎え、その後数百年続いた国家で、先述の通り仏教を保護したものの、12世紀に中部インドのデカン高原からやってきたヒンドゥー教国家セーナ朝に滅ぼされ、百数十年後にはセーナ朝もイスラム勢力に併合されている。

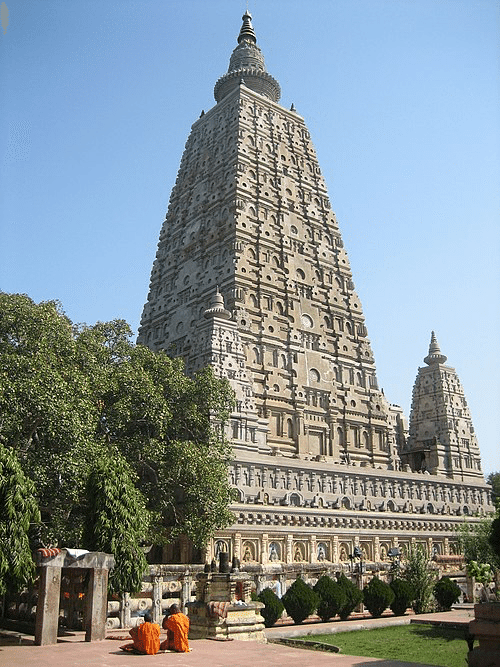

パーラ朝の時代の全盛期には東アジアの大乗仏教やチベット仏教の元となっている「ナーランダ僧院」や「ブッダガヤ」など多くの仏教寺院が発展したたものの、後の時代、ナーランダ僧院はイスラム勢力による破壊を受け仏教は発祥の地インドでは消滅することとなった。

パーラ朝の仏教彫刻は黒の玄武岩を用いた硬く精密なもので、ブロンズ像も多く造られ、芸術的な表現よりも儀軌に基づいて尊像を図像的に正確に表現するというのに重点が置かれていたため、細部の表現が細密化していったとされる。

ジャンルとしては多面多臂の像や威圧する形相の忿怒像が多く、これ以降、仏教美術は衰退し、数百年後にはインドから消滅することとなるが、パーラ朝仏教美術はネパール、チベット、東南アジアの仏教美術に受け継がれ繁栄することとなる。

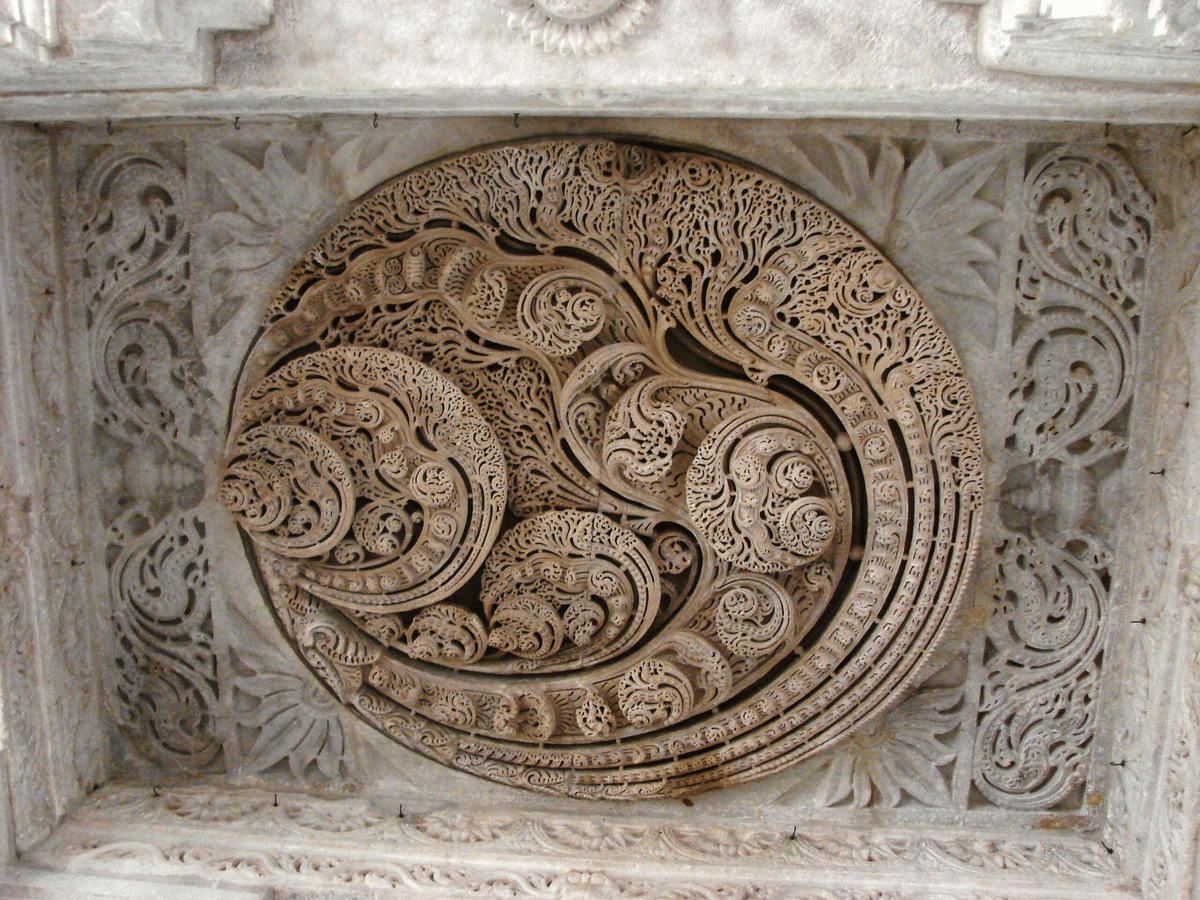

またラージプート族発祥の地であるラジャスターン地域の西部にあるジャイナ教の聖地である「アーブー山」では同時期の11世紀に寺院が作られており、外観は地味だが内部は白大理石を用い、天井や柱などは装飾は石造と思えない緻密なものとなっており、徹底した禁欲を解くジャイナ教ではあるが装飾には肉感的に描かれた音楽者や踊り子が彫られている。

東インドで仏教美術が栄え、ジャイナ教の聖地が造られたラージプート時代には先述(前の記事)の通りヒンドゥー教美術が最も繁栄し全盛期を迎えており、その中でも中部インド、7世紀から南インドの広大な地域を支配した前期チャールキヤ朝、8世紀に前期チャールキヤ朝に代わり10世紀まで存在したラージプート族によるラーシュトラクータ朝、そして9世紀からインド中北部を治めたチャンデーラ朝、古代から存在しこの時期に南インド東海岸地域を治めたパッラヴァ朝、インド南端部でパーンディヤ朝に代わって拡大し南アジア・東南アジアの海域を支配したチョーラ朝などで、盛んに石窟や壮大な石積寺院が建設され、ヒンドゥー美術が繁栄した。

この頃の有名な遺物を挙げるとラーシュトラクータ朝の元で造営されたものとしてはヒンドゥー教の他、仏教・ジャイナ教の遺跡でもあり石窟寺院や修道院で構成される「エローラ石窟群」、そしてグプタ朝時代から建設が開始しシヴァ神信仰の中心地となった「エレファンタ石窟群」など、前期チャールキヤ朝のものとしては多くのヒンドゥー教遺跡が残されたバーダーミ、アイホーレ、パッタダカルの町など、チャンデーラ朝では非常に性的な場面が描かれた像のある首都だった「カジュラーホー」の壮大な寺院群が有名である。

また南インドのパッラヴァ朝では王朝の首都だったカーンチープラムや貿易で繁栄した王朝の重要な港町だったマハーバリプラムに残された数多くの石窟寺院や石積寺院、岩壁彫刻など、チョーラ朝では多数のブロンズ像や王朝の首都タンジャーヴールの「ブリハディーシュヴァラ寺院」というピラミッド型の寺院などが作られた。

仏教が栄えていたパーラ朝のすぐ南の東ガンガ朝でもブバネーシュワルという町に多くのヒンドゥー教寺院が建立され、特にやや後の時代の13世紀にコナーラクに造られた「スーリヤ寺院」が著名な建築となっている。

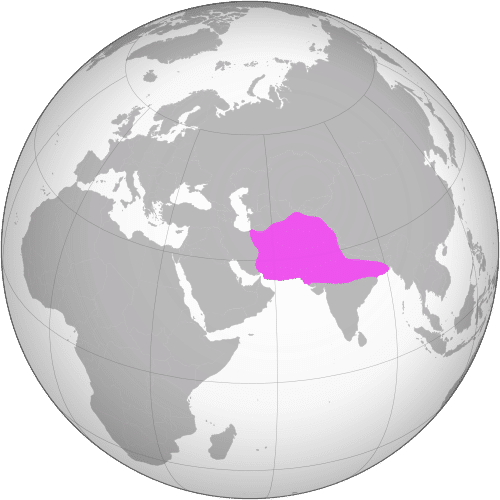

また、北インドでは10世紀頃、アジアの騎馬遊牧民チュルク系民族からイスラム王朝により雇い入れられた武士の階級あたりのマムルークの人々により建国されたガズニーを首都とする「ガズナ朝」がイランあたりから北インドを侵略、12世紀後期にはガズナ朝から独立した山岳部族による「ゴール朝」がガズナ朝を滅ぼし、そのままラージプート諸国を滅ぼして北インドを統一した。

13世紀初期には現在のカザフ人やキルギス人にあたるチュルク系キプチャク族の奴隷出身の将軍が現在までデリーを首都にインドで独立、「デリー・スルターン朝」が樹立され、インドに初めての独立したイスラム国家が誕生した。

13世紀末期にチュルク系民族のハルジー族がデリーの王家になるとその領土は拡大、14世紀初期、チュルク系民族と当時ユーラシアを席巻していたモンゴル人の混血のトゥグルク家の時代にはインドの大部分を支配したが、中央アジアの大帝国ティムール朝の将軍によるサイイド家やアフガン族の有力者のローディー家の時代には縮小した。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?