鹿児島県和泊町を踏破 その1<日本全市町村踏破(制覇)>

2018年2月11日。徳之島より飛行機で一度奄美大島へと北上し、再度飛行機で南下して、徳之島の南の沖永良部島へ。なお、前回の投稿に書いたように、この時点では徳之島から沖永良部島へ直行する空路はなく、フェリーも毎日は運航していない為、奄美大島経由となった。なお、4月からは直行する空路が開設されたようだ。

沖永良部島が近付いて来て……。

沖永良部空港に着陸。

愛称は「えらぶゆりの島空港」。沖永良部島の特産、えらぶゆりにちなんだものだ。もちろん、いかに温暖な沖永良部島とは言え、流石にゆりの開花時期ではない。

空港近くでレンタカーを借り、いざ、沖永良部島の散策へ。沖永良部島は、北東から南西に細長く伸びており、また北東に行く程細く、南西に行く程太くなる、三味線の撥(ばち)のような形をしている。

北東部が大島郡和泊町(わどまりちょう)、南西部が同郡知名町(ちなちょう)。つまり、沖永良部空港に降り立った時点で、和泊町を踏破したことになる。

そして、空港は北東端に位置しており、これから南西に向かって進んで行く。

まずは、島の北東部、和泊町の中心部にある、西郷南洲記念館へ。西郷南洲とは、かの西郷隆盛のことだ。西郷隆盛は、薩摩藩内で島津久光の怒りを買い、沖永良部島へ流刑となったのである。今年は大河ドラマ「西郷どん」が放映中とあって、島も湧いている。

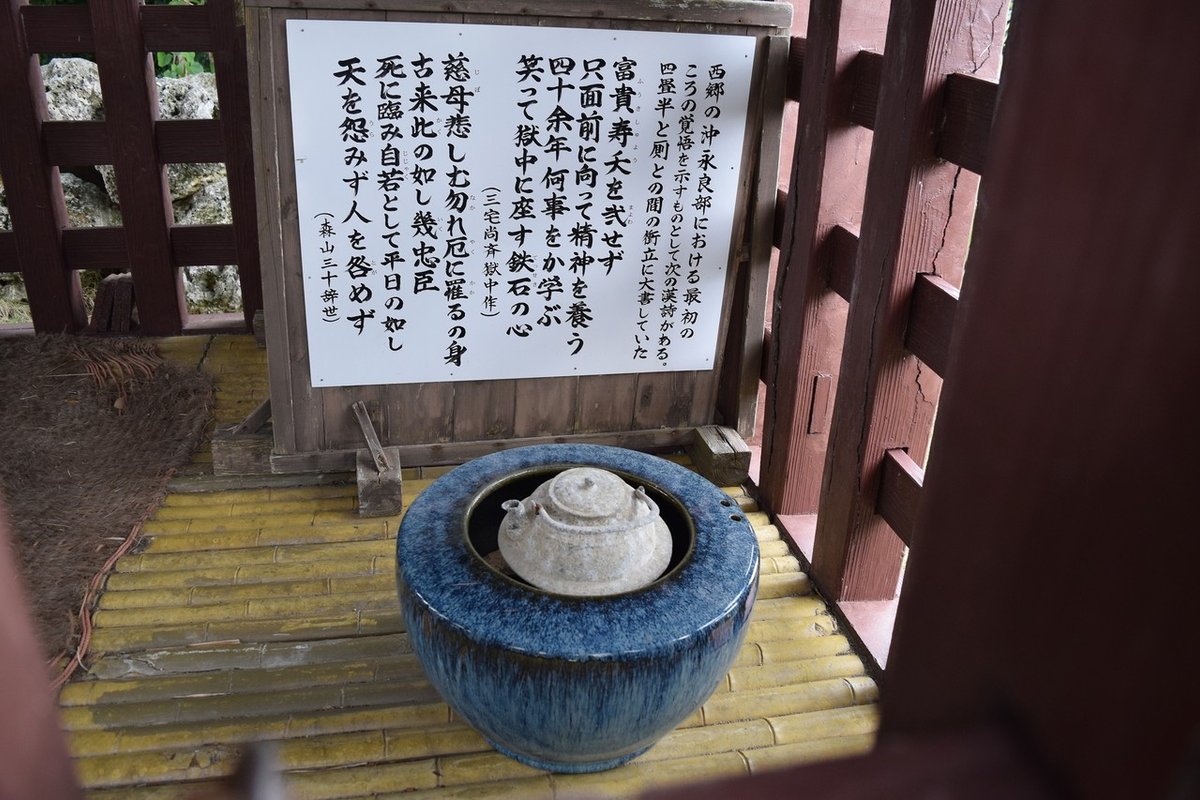

西郷隆盛は、はじめ、屋外に設けられた、非常に狭く簡素な牢屋に入れられた。記念館の敷地内には、その牢獄が再現されている。

西郷は、そこで粗末な食事を取り、読書、沈思黙考の毎日を送ったが、そのため、日に日に衰弱して行く。それを見かねた地元の役人・土持政照が、牢屋の改築を願い出て許され、座敷牢に移り、政照が母と共に親身になって世話をして、回復して行った。

新たな牢には、島の少年たちが集い、西郷から教えを受けた。彼らは、後に島の指導者として育って行く。また、西郷は政照とその母に申し出て、政照とは義兄弟の契りを結んだ。政照には、非常時の備えや、村で行うべき政治、役人の心得などについて説き、書も残した。

やがて西郷は本土へ帰って、維新の大業を成し遂げるが、西郷の「敬天愛人」の思想は、沖永良部島での極限状態と、島民との関わりの中から生まれて来たものと言われる。

その他、敷地内には、西郷の教えを受けた政照らの胸像や、古い記念碑などが立っている。

記念館のそばを流れる川を渡ったところには、南洲神社も鎮座している。西郷は沖永良部島にとって、文化をもたらした大偉人、大恩人であり、まさしく「神」である。

境内には西郷隆盛像も立つ。そして、緋寒桜も咲く。上野の山を彷彿とさせる光景だ。

南洲神社の隣に立つのは招魂社。招魂社と言えば靖国神社の旧名だ。戦死者を祀ったものであろう。

また、南洲神社の敷地は、この土地の有力者の屋敷があったところでもある。ここで生まれた町田実矩も、西郷の教えを受け、明治時代にはこの地区の戸長を務めた。そして、後年南洲神社創建の際に、土地を譲ったということである。

西郷隆盛という薩摩の代名詞と言える人物にまつわる旧跡であるが、前間殿内(メーマトゥンチ)という琉球風の言葉に、ここが琉球文化圏であることを思い起こす。西郷が島民との触れ合いの中で思想を固めて行ったのならば、土着の琉球文化も何らかの影響を及ぼしたのだろう。

鹿児島県全43市町村のうち、40市町村踏破、残り3市町村、達成率93%。

九州・沖縄全274市町村のうち、256市町村踏破、残り18市町村、達成率93.4%。

日本全国1741市町村のうち、1716踏破、未踏破25、達成率98.6%。

サポート頂けると、全市町村踏破の旅行資金になります!また、旅先のどこかの神社で、サポート頂いた方に幸多からんことをお祈り致します!