長期経営計画のすすめ Ⅱ 企業戦略 _ 現状分析 7. 人的資本を分析する

1.人的資本経営とは?

近年、人的資本経営という言葉が多く見られるようになってきました。人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上に繋げる経営のあり方、として経済産業省では定義されています。

人・物・金と言われるように、以前より企業経営において人材は需要な要素でした。しかしながら、近年の国内生産年齢人口の減少が、いよいよ企業にとって重大なリスクとして顕在化してきたために、人材がクローズアップされてきたと考えられます。

では、人的資本経営では具体的にどのような取り組みが求められるのでしょうか?人材不足は重要なリスクとなるため、ステークホルダーへの関連する情報の開示が求められます。平均勤続年数、平均給与、女性管理職比率や男女間賃金差などを有価証券報告書で開示します。

ただし開示だけでは企業経営は良くなりません。経営戦略・事業戦略に基づいて組織戦略を策定し実行し、次にそれぞれの組織に対して人材を確保、育成、最適配置を行うための人事戦略の策定し、推進します。従来の人事制度の構築・推進、働く環境整備、労務管理、人事関連システムの再構築なども人的資本経営の取り組みに含まれます。

コロナの感染拡大により、働く場所や時間への考え方が大きく変化しました。従業員が一律に同じ場所に同じ時間に出勤し働かなくても、同じもしくはそれ以上の成果を出せるケースも生まれてきました。またジョブ型雇用も促進し、保有する能力ごとの年収基準が明らかとなり、年収増加のための転職が増加しています。少子高齢化により育児や介護に対する政府の取り組みも加速し、価値観の多様化もあって、国民のみんなが同じように働くという社会が変化してきています。

ビジョンやミッションの実現を目指し、永続的に企業経営を行うためには、これまで以上に人に関する社会の動向を把握し、対策を講じていくことが求められます。

2.人材確保を分析する

人的資本経営を推進する上で、多くの企業の最優先課題となるのが人材確保です。人材を確保するためには、人材を増やすこと(採用すること)と、人材を減らさないこと(離職させないこと)の両面があります。また人材には、正社員や短時間労働のパートタイム社員、契約期間のある契約社員などの区分があります。ここでは採用と離職において、正社員やその他社員の区分で分析していきます。

まず過去3-5年間を遡り、正社員の採用数(新卒/中途)と離職数、その差である純増(減)数や離職率を、全社および事業部単位で確認します。その他区分の社員についても同様に確認し全体感を掴みます。

まず採用に関しては、積極的に採用活動を行っていた期間と採用を止めていた期間がある場合は、その方針と照らし合わせて確認していきます。採用活動を行っている中で計画通りに採用できたか否かを、採用プロセスを分解して把握します。具体的には応募数、面接数(率)、内定数(率)、承諾数(率)や、応募から承諾までの期間、入社した人材の属性や共通性など分析していきます。近年は採用環境がどんどん厳しくなってきています。どの指標や項目が変化(悪化)してきているのか、客観的・定量的な事実を把握し、その理由を探索していきます。

離職に関しては、離職者の属性、職務内容や役職、勤続年数や勤務地、年収などの項目を一覧化していきます。離職理由については、それが本当かどうかはわかりませんが、項目に追加して一覧化しておきます。その上で離職者の傾向を掴み、その理由を探索していきます。

自社の製品やサービスに対するマーケティング活動や営業活動と同じように、人材に対する採用活動や定着活動に取り組んでいくことが求められます。

3.賃金と働く環境を分析する

採用についても、離職についても、賃金水準が理由につながってくるでしょう。収入を得ることは、誰しも働く理由の一つになっていると思います。多くの経営者は自社で働いてくれている従業員の賃金をたくさん支払いたいと思っていますが、そうした結果、赤字になり資金がショートして会社が倒産する訳にはいきません。

まずは自社の賃金水準がどの程度なのかを確認します。厚生労働省が「賃金構造基本統計」にて毎年賃金の統計調査を実施しており、主要産業にて雇用される労働者の賃金の実態を、労働者の雇用形態、職種、年齢、会社規模、勤務地などで区分し公表しています。

この統計数値を基準として、自社の従業員の賃金と照らし合わせて、自社の賃金水準が高いのか、低いのか、その乖離はどの程度なのかを把握します。

従業員が転職先を見つける条件として職種や勤務地を選択するでしょう。よって同じ会社規模、同じ職種、同じ勤務地、同じ年齢層で比較したときに、自社が平均を下回る水準であれば、これからの人材確保はどんどん厳しくなってくるでしょう。今回策定する長期経営計画において、まずは平均的な水準に近づけていく計画を立てることをお勧めします。

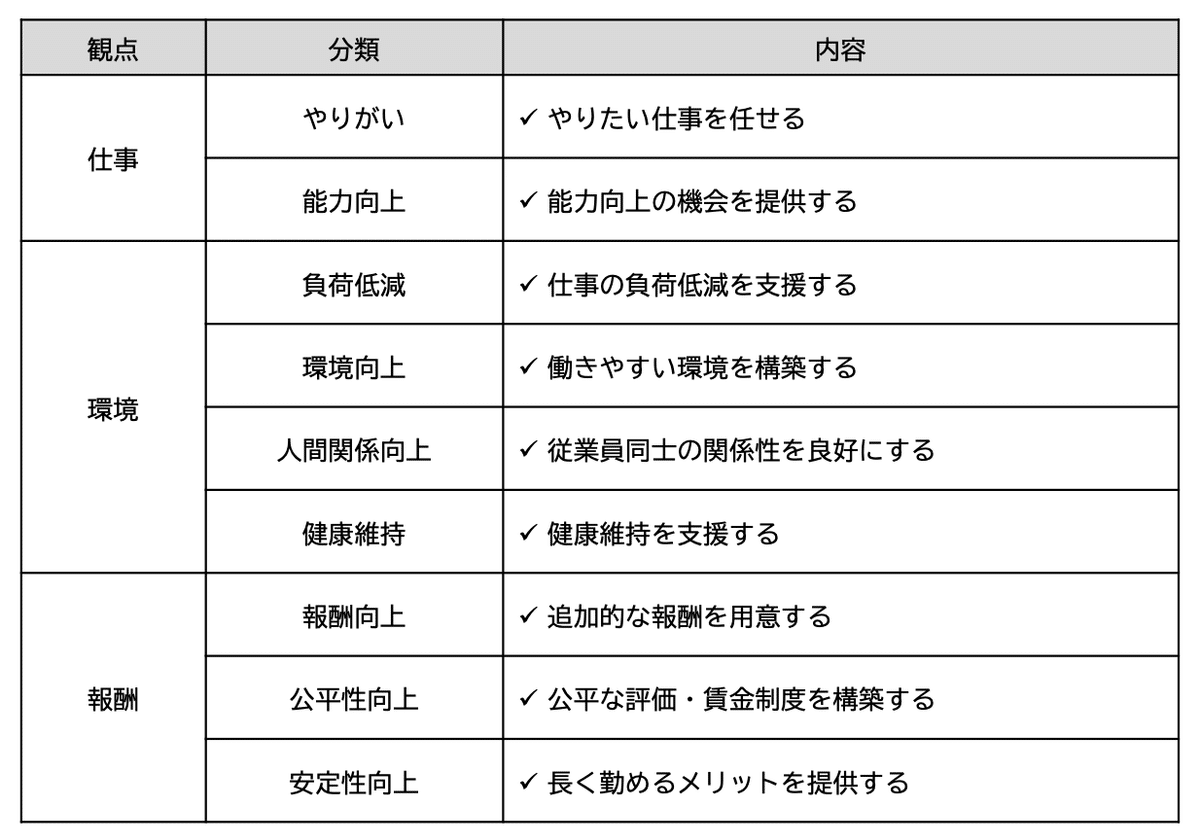

また中堅・中小企業の多くは、賃金水準で大企業と並び、上回るのは困難であるため、賃金以外の要素で自社で働いてもらうための魅力づけを行うことも大切です。

仕事・環境・報酬の観点で、自社の現状を分析することをお勧めします。例えば、リフレッシュのための長期休暇制度や、希望するパソコンや椅子への買い替え制度、ランチ会の費用支援や健康診断のオプション支援など、多くの費用をかけずに、すぐに取り組めることはあります。経営者の従業員のことを思う姿勢が、これらのような取り組みとなり、それが社員に伝わり社風となって、この会社で長く勤めようという気持ちが醸成されていきます。

現状分析のこのタイミングでは、上記をチェックリストとして活用していただき、自社が取り組めていること、取り組めていないことを整理してみてください。

今回は以上となります。次回は「Column 経営計画の先行研究」について書くつもりです。

【目次(案)】

Ⅰ 方針

1. 目的を決める

2. 期間・更新を決める

3. アウトラインを決める

4. スケジュールを決める

5. 体制を決める

Column 事例を調査する

Ⅱ 企業戦略 _ 現状分析

1. MVVを振り返る

2. 事業構成を分析する

3. コア能力を再認識する

4. メガトレンドを調査する

5. 成長市場を調査する

6. 企業会計を分析する

7. 人的資本を分析する ←今回

8. 現状分析のまとめ

Column 長期経営計画は企業戦略でつくる

Ⅲ 事業戦略_ 現状分析

1. 事業業績を分析する

2. 内部環境を分析する

3. 外部環境を分析する

4. 現状分析のまとめ

Column 経営計画の先行研究 ←次回

Ⅳ 企業戦略 _ 一次長期計画

1. 長期ビジョンを決める

2. 企業ドメインを決める

3. 目指す事業ポートフォリオを決める

4. 成長戦略を決める

5. 新規事業・M&A戦略を決める

6. 一次業績計画を策定する

7. 一次投資枠を設定する

8. 全社一次要員計画を策定する

9. TOPマネジメントを決定する

10. 企業戦略を事業戦略に展開する

11. 一次長期計画のまとめ

Column 事業承継に向けた長期経営計画

Ⅴ 事業戦略 _ 中期計画

1. 企業戦略を理解する

2. ミッション・バリューの見直しを検討する

3. 事業ドメインを決める

4. 目指す製品ポートフォリオを決める

5. 成長戦略を決める

6. 売上計画を精緻化する

7. 要員計画を精緻化する

8. 投資計画を精緻化する

9. 損益計画を精緻化する

10. ロードマップ・KPIを決める

11. 事業戦略を企業戦略へフィードバックする

12. 中期計画のまとめ

Ⅵ 企業戦略 _ 長期経営計画

1. 売上計画を確定させる

2. 投資計画を確定させる

3. 要員計画を確定させる

4. 採用計画を確定させる

5. 組織計画を確定させる

6. 人材育成計画を決める

7. 新規事業・M&A計画を決める

8. リスク管理計画を決める

9. IT投資計画を決める

10. 財務三表計画を決める

11. ロードマップ・KPIを決める

12. モニタリング計画を決める

13. コミュニケーションを開始する

14. 長期経営計画のまとめ

Column 社員がワクワクする長期経営計画

最後に私の著書と副業で経営している会社の紹介をさせてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?