【大元帥明王図像】俵屋宗達の風神雷神‥風⁈ 鎌倉時代“ほのぼの” 秘法の密教仏画

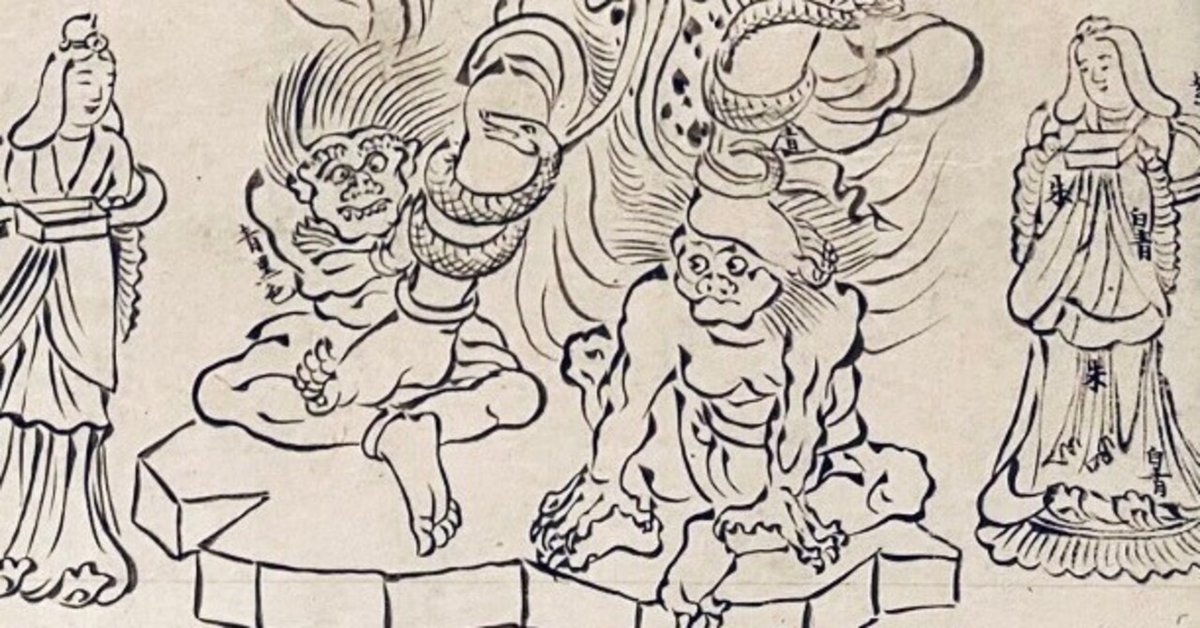

鎌倉時代に描かれた、俵屋宗達(風)を感じずにはいられない大元帥明王図像という仏画の癒し系の絵に出会った。秘法の仏画のため図像類の遺品は比較的少ない貴重なもの。とっつきにくいイメージだった仏画がほのぼの的な画風によって一瞬でお気に入りに。何度見返しても飽きないクセになる絵

描かれた大元帥明王を本尊とする大元帥法は「国を守るための本気の祈祷(呪術)」であり、江戸時代までは宮中で、明治以降は民間で極秘に行われていた。可愛さとの興味深いギャップ。その絵の背景について調べてみた

で展示されていた 仏画のお気に入りに出会う

【大元帥明王とは】

国土を護り敵や悪霊の降伏に絶大な功徳を発揮すると言われ、

「必勝祈願」や「敵国粉砕」「国土防衛」の祈願として

宮中では古くから大元帥明王の秘法(大元帥法)が盛んに厳修されてきた。 なお、軍組織における大元帥や元帥の呼称は、この大元帥明王からきているという説もある。

大元帥明王図像

鎌倉時代 13世紀

(解説)大元帥明王は、四天王・八部衆などを支配して、国土・衆生を護る守護神である。本巻は、大元帥明王の儀軌と諸図像を集めたもので、明王像と大元帥曼羅、同中尊など合計16 像を描いている。 鎌倉時代(13世紀)素材・技法紙本墨画

一巻サイズ30.0×全長 560.6㎝

展示は全長5.6メートルのうち、

おそらく1.5メートル分くらいの部分 全16像のうち3像部分

展示最初の場面

左側に「小栗栖像本也」の文字

小栗栖とは平安時代初期の僧【常暁】のこと

空海・最澄のように唐に渡った人

入唐八家(最澄・空海・常暁・円行・円仁・恵運・円珍・宗叡)の一人。この図像は常暁が唐から持ち帰った大元帥法という秘法の修法(密教で、壇を設けて行う加持祈禱(かじきとう)の作法)の図像を鎌倉時代に描いたもの

一つ一つの図像に、常暁が持ち帰った図像のどれにあたるか出典が書かれているという

美術館HP説明

この図像の描法は、鎌倉期の多くの図像がそうであるように、線そのものの美しさにも気を配った抑揚のある表現で、生き生きとした感覚が伝わってくる描き方である

「青」「朱」など色指定的な書き込みあり

色つきの絵を見て輪郭線だけ転写して色を覚えとして書いたのか

色がついてないのが良い

↓(参考)俵屋宗達の風神雷神の雷神の方 やはり似てる

風神雷神図屏風は元ネタはないとされているようで、

インスピレーションを受けた作品と言われているものが2つあり

・『北野天神縁起絵巻(弘安本)』の『清涼殿落雷』

・三十三間堂にある木造彫刻『風神・雷神』

とされている

可愛らしさは大元帥明王図像から影響受けていてほしい

大元帥明王図像は元は東寺(教王護国寺)にあったようなので

場所的に宗達見ていそうな気もする

足で踏まれる「風神雷神風の」を見ているシュール

女性の表情 可愛らしい

鎌倉時代にこれを描いた人楽しそう

次の場面

漫画っぽくもある

クセになる情報量

俵屋宗達さんこの絵を東寺で見て

インスパイアされたと言って下さい

(可愛いさここからきてますよね?!)

そして見切れている獅子のお尻のフォーメーション 笑

次の場面

次の場面

この曼荼羅部分テンション上がる

初めて見た瞬間の高揚感が凄かった

情報量が多いので見返せるのがありがたい

左下 顔が象で体が人間のようなものは聖天という

中国の祖本を元に描いたというけれど、

元の絵のタッチはどんなものだったのだろう

こんなに可愛いい感じだったのか?

この時の展示はここまで

今後また別の場面の展示があったら見たい

大元帥明王を本尊とする修法「大元帥法」を唐から持ち帰った平安前期の僧 常暁とは

奈良国立博物館の特別展「空海」に行ってきたばかりなので、空海と同時代を生きて空海より後のタイミングで唐に渡った僧だと知って興味がわく

常暁 生年不詳 - 貞観8年11月30日(867年1月9日)

平安時代前期の僧。出自については不詳。

「小栗栖律師」「入唐根本大師」とも称される

入唐八家(最澄・空海・常暁・円行・円仁・恵運・円珍・宗叡)の一人

ちなみに、空海は31才の時に唐へ渡り、

密教の奥義を伝授され、2年後の大同元 (806)年に帰国。(835)年承和2年に入滅

■初め元興寺の豊安に三論(中論・十二論・百論)の教学を学び、その後空海から灌頂(正統な継承者とするための儀式)を受ける

■838年(承和5年)三論の留学僧として唐に渡る

▼揚州で学んだこと

・元照から三論の教学を学ぶ

・文サイから密教と大元帥法(※)を学ぶ

(※怨敵 逆臣の調伏、国家安泰を祈る真言密教の法)

■翌839年(承和6年)日本に帰国

■840年(承和7年)山城国宇治の法琳寺に大元帥明王像を安置して修法院とすることを請い許される。

ついで宮中の常寧殿で大元帥法を初めて行う

以後大元帥法は後七日御修法に準じる扱いとなる

■864年(貞観6年)権律師に任じられた。

常暁請来目録

常暁が唐から持ち帰ったモノを朝廷に報告するための目録一覧の写本(重要文化財)

この中に大元帥法も記載されていると思われる

ちなみに空海が持ち帰ったモノの一覧 弘法大師請来目録(国宝)を奈良国立博物館の空海展で見た。なんと空海の目録を元に最澄が書写した写本だった。(弘法大師と題名にあって空海さんの字だと思い込んで見入っていたら、なんと最澄さん!)空海が持ち帰ったものの一つ「宿曜経」が現在の惑星や曜日の呼称のもと

大元帥法の歴史【時系列】

平安時代から江戸時代まで宮中で行われた真言密教の呪術の一つ。明治維新以降も民間で行われてきた

歴史を知れば知るほど、ほのぼの絵とのギャップが凄い

◾️どういったものか

・密教の修法の中の「大元帥法」という秘密の祈願呪法

・大元帥明王という仏尊を本尊として修法されるもの

・「外寇からの防衛」「敵国降伏」を祈願する性格のものとして天皇がいる宮中のみで行われ、臣下がこの法を修めることは許されなかった。

◾️目的

・怨敵・逆臣(主君に背く臣下)の調伏

祈祷によって怨敵、悪魔、敵意ある人などを下す

・国家安泰の利益

【宮中で行われてきた歴史】

◼️平安時代

承和6年(839年)常暁が唐から法琳寺に伝える

承和7年(840年)常暁は大帥法の実施を朝廷に奏上

仁寿年(851年)大元帥法を毎年実施することを命じる

太政官符が出される

→大元帥法はこの年に成立したと言える

以来、毎年正月8日から17日間、宮中の治部省の

施設内で重要な儀典として執り行われていた

・平将門の乱

東大寺素院で調伏祈願し、将門が討伐される

◼️鎌倉時代

中世においても、大元帥法は他の宮中の仏教儀礼が衰退していく中で小街所や陣座、更に宮中から離れた醍醐寺理性院に場所を移しながらも一貫して実施されていた

・元寇の役

この時にも行われ、神風が吹いて元寇が退却したことから敵国調伏に効力のある秘法として受け継がれてきた

◼️室町時代

・康正2年(1456年)の後花園天皇女房奉書には南原山文永寺に対して大元帥法の実施を命じた記録が残されている『文永寺文書』

・天正3年(1575年)正親町天皇によって行われた理性院の大元帥明王画像の復興に織田信長が全面的に協力

◼️江戸時代

再び宮中の小御所での大元帥法が復活して明治維新まで開かれた

【民間で行われていた歴史】

◼️明治以降

宮中での大元帥法が断絶する一方で民間においてそれに代わる儀礼の実施が見られるようになる

・明治37年(1904年)に弘明寺で日露戦争での勝利を祈願して大元帥明王立像が制作される

・太平洋戦争においても「連合国調」の祈も「連合国調」の祈祷が行われたとされている

なかなかの本気で、秘法の修法 大元帥法が行われていた

1945 年ルーズベルト呪詛説に関する一考察

しっかりな考察興味深い。こんなところに繋がるとは…

長徳の変で藤原伊周が密かに行っていた大元帥法

大元帥法は天皇がいる宮中のみで行われ、臣下がこの法を修めることは許されなかった。平安時代中期 長徳元年(995年)に起きた長徳の変では、内大臣藤原伊周(藤原道長の兄の子にあたる)がこれを行ったという口実により太宰府に左遷された

藤原伊周(三浦翔平さん) 藤原隆家(竜星涼さん)

長徳2年(996)1月16日、朝廷を震撼させたとんでもない事件内大臣・藤原伊周とその弟の中納言・隆家が、藤原斉信の父である故・為光の屋敷で花山院と遭遇。従者同士が闘乱に及び、花山院に随身していた童子二名が殺害され、その首が持ち去られた。ドラマでの長徳の変の発端のシーン

藤原道長を呪詛したとしてこの後、二人は左遷される

ドラマを見ていて伊周が呪詛を行ったと疑いをかけられた呪詛の種類が大元帥法だったと分かり驚いた

ドラマの長徳の変 時系列

要するにMOA美術館所蔵の 大元帥明王図像とは

■平安前期 空海と時期はずれるが同じ時代に唐に渡った一人である常暁が唐から大元帥法の図像を持ち帰る

■その図像をもとに常暁により宮中で初めて

大元帥法(国家安泰を祈る秘法の祈祷)が行われる

■唐で描かれた図像をもとに鎌倉時代に日本で描かれたのがこの図像

(常暁が唐に渡って初めて日本に大元帥法の図像を持ち帰ってからおそらく350年以上経っているタイミングで描かれたもの)

教王護国寺(東寺)伝来

■秘法の修法のため仏画や図像類の遺品は比較的少ない貴重なもの

■現在MOA美術館所蔵

(参考)リアル描写だとコワイ「大元帥明王像」

大元帥明王像 醍醐寺本模写 19世紀

奈良国立博物館 ColBaseで確認できる

鎌倉時代の癒し絵で最初に出会えてよかった大元帥明王

(参考)東京国立博物館所蔵 千手観音二十八部衆像図像のどこかに「大元帥明王」

緻密な圧巻の絵…

鎌倉時代のものなのに現代風 初めて見たタイプ

なんと一発勝負の絵で、茶色いシミは汚れではなく写し取るために利用した油紙によるものだという

これは東博で現物見たい 高画質スゴ リンク

(千手観音二十八部衆)73.4×51.2 (大威徳明王)90.8×51.5

(烏蒭沙摩明王)50.1×30.2 (大元帥明王)56.1×33.6

(尊星王)50.2×28.1

出典ColBase

【説明】

画面中央で両手をあわせるのは千手観音です。その千手観音を守るように、様々な仏たちが周りを取り囲んでいます。画面の一部は失われていますが、もともと周りには二十八部衆、つまり28の仏の姿が描かれていました。よく見ると、画面右上の角に足の一部が見えませんか。

◼️色が塗られていない理由

さて、この絵には色が塗られていないので、まだ完成していないのでしょうか。実は、このような絵は色を塗らない「白描(はくびょう)」という表現の仕方で、鑑賞用というよりは、仏画の下絵や設計図として描かれたものなのです。千手観音は、一本一本の手に異なるものを持っています。また、二十八部衆の顔や持ちものも見事に描き分けられています。色が塗られていない分細部までよく見え、別の人が仏の姿を描く時に参照することができるのですね。 こんなに複雑な図像にもかかわらず、描(か)き手はもし失敗しても後から色を塗り重ねてごまかすことができません。いわば、一発勝負の絵です。

◼️一発勝負の絵の描き方

さて、どのように描かれたのでしょうか。一つ目のヒントは、画面にいくつか見られる茶色いシミのようなものです。もう一つは、背後の岩の影の表現に見られる、墨がはじかれたようなにじみです。これらのことから、この絵は和紙に油をしみこませた油紙(あぶらがみ)に描かれたことがわかるのです。元になった絵に油紙を重ねて、いわばトレーシングペーパーのように線を写し取ったわけです。

◼️白描で描いた背景

平安時代から鎌倉初期にかけて、仏教の最新の教えを求めて中国に渡った僧たちは、仏画や仏像を白描の形で写し取りました。油紙があれば特別な訓練や高い絵の具は必要なく、早く正確に描き写すことができ、また、折りたためばコンパクトに持ち運ぶこともできます。この作品にも、折り目が残っていますね。写し取った絵とはいえ、この作品の線には張りがあり、隅々まで緊張感がみなぎっています。中国の最新の図像を正確に写そうという、描き手の真摯な姿が浮かんでくるようです。

現代の漫画のよう

鎌倉時代の僧の真摯さ伝わる一発勝負の絵 圧巻

(脱線)1200年前の日本人「円仁」が見た中国の旅行記は 「アジア三大旅行記」

大元帥法をもたらした常暁を調べる過程で知った見逃せない情報。【入唐八家(最澄・空海・常暁・円行・円仁・恵運・円珍・宗叡)】のメンバーの円仁による1200年前の旅行記「入唐求法巡礼行記」 認知度の低さが惜しまれるほどの面白さのよう

リンク

(ちなみに)同じ鎌倉時代に百人一首の撰者でおなじみの藤原定家が書いた可愛い絵

大元帥明王図像と同じ方向性の可愛さを感じる

宮廷の図面に置いて儀式のシュミレーション用に使った人形

しきたりに詳しかったという藤原定家のストイックさも感じる

鎌倉時代、この絵のタッチが一般的だったのか?

混乱の時代に、とっても癒し

大元帥明王図像の風神雷神的キャラクターからあらためて

風神雷神とは

風神・雷神のルーツは自然現象を神格化した古代インドの精霊的な神であるが、仏教に取り込まれてからは千手観音を守る役割を担っている。

風神は風を吹かせる神であり背中に背負った風袋から下界へ大風を送る。雷神は背中に背負った8個の太鼓をバチで叩いて雷鳴を下界へ轟かせる。風神は鴨のく ちばしのような唇が特徴的

雷神は髪の毛が全て逆立っている。風神・雷神とも筋肉の表現がリアルで力強く、人体を十分に観察したうえでの造形となっ ている。風神は手の指は4本で足の指は2本であるのに対し、雷神は手の指は3本で足の指は2本

(参考)オトナの教養講座「風神雷神図」は神回

俵屋宗達、尾形光琳、酒井抱一の風神雷神図屛風の違い。決して「俵屋宗達か」「それ以外か」(宗達の劣化版)といったことではない奥深い背景。各絵師の個性。アンサーsongならぬアンサー絵として呼応している絵。面識が無くても何百年の時を超えてリスペクトで繋がる芸術家達。なんてすばらしい文化

夏目漱石の表現「簡朴の趣」大元帥明王図像にもぴったり!

上記の動画で夏目漱石が東京国立博物館の表慶館で俵屋宗達の絵を見て「なんだか雄大で光琳と比べて簡朴の趣がある」(※素朴な趣き)と表現していたというエピソードが紹介されていた。大元帥明王図像に対しての表現としてもぴったり。まさに素朴な素晴らしさ

(参考)東京国立博物館で流れていた風神雷神のカッコイイ動画

東京国立博物館の一室で流れていたトーハク紹介映像。(風神雷神部分を頭出し) 雷の中、光る風神雷神が最高 酒井抱一の夏秋草図とのクロスも。感動して家に帰って調べたらYouTubeに同じものがアップされていた↓

<トーハク動画説明>

葛飾北斎が描いた「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」の世界を、ジェットコースターのようにダイナミックに滑走しながら日本文化の魅力を再発見する旅が始まります。東京国立博物館(トーハク)を代表する名宝が波のように次々と押し寄せてきます! 現代の東京と浮世絵に描かれた江戸の町は、別世界のよう。 しかし、時代や街並みが変わっても、四季折々の美しい自然や伝統行事を楽しむ人々の営み、そしてその中で育まれてきた美意識は、変わることなく今に続いているのです。 みなさまを“日本文化の玄関口”であるトーハクから、日本の魅力を探求する果てしない旅へと誘います。

仏画のキャラクター見分けたい

白描画で分かる仏像百科

分かってなさすぎて、説明文を読んでもピンと来ないし頭に入ってこないことが多々の仏像画。大元帥明王図像に描かれた細部が気になってこちらの本に行き着いた。この本はポケットサイズでシンプルで良かった

このような感じでとても分かりやすい