【九曜星図】【弘法大師請来目録】空海の持ち帰った《宿曜経》が惑星や曜日の元‥陰陽師と共に活躍《宿曜師》とは

二つの展覧会で見たものが、1200年前に空海が密教の一部として唐から持ち帰った占星術に関係していて興味深かったので調べたことをまとめ

発端は、2022年11月にMOA美術館 開館40周年記念名品展 第3部で展示されていた平安時代に描かれた九曜星図像(重要文化財)。人物の横に曜日が書かれていて「この頃から曜日があったの!?」と印象に残っていた

空海生誕1250年記念特別展「空海 KŪKAI―密教のルーツとマンダラ世界」奈良国立博物館会期:令和6年(2024)4月13日(土)~6月9日(日)に行ってきて、気になっていた九曜星図像の九曜と密教の関係を調べたところ、日本に最初に九曜をもたらしたのは空海で、その記録が残るものが空海展で展示されていた

さらに、星と言えばで思い浮かぶ《日本古来の占星術:陰陽道》安倍晴明。この九曜に関係しているのか調べると、平安時代から室町時代初期あたりまで陰陽師とともに《インド天文学・占星術:九曜》の中国漢訳版宿曜を扱う宿曜師というものが存在し、源氏物語にも宿曜という言葉が出てくるほどだった(驚き!)安倍晴明も宿曜を扱っていた可能性もあるらしい

この展覧会で九曜星図が展示されていた

奥に見える熱海の海がとても綺麗

初めて行った奈良博

《九曜星図像》重要文化財

MOA美術館 20.0㎝×全長 333.0㎝

展示の説明

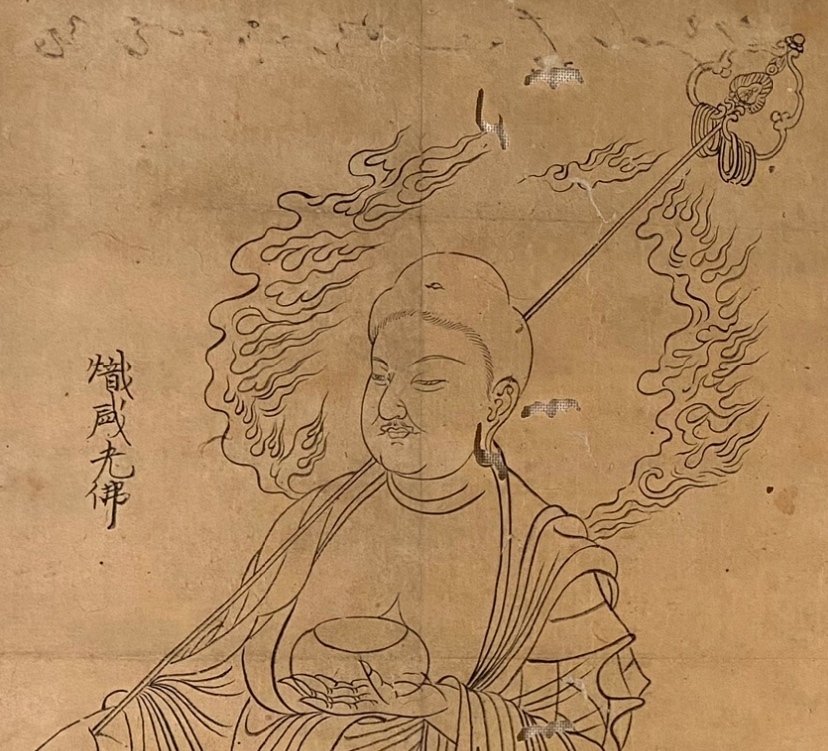

星宿が、人の運命を左右するという考え方が密教と結び、各種の星宿信仰が生まれたが、そのひとつに九曜星と星宿の動きをつかさどる熾盛光仏に対する信仰がある。本図は、中国唐時代の祖本について基づいて描かれたものと思われる

熾盛光仏 (しじょうこうぶつ)

仏身の毛穴から熾盛の光明を放って教化し、

災難をとり除くといわれる如来。

続いて、金曜 水曜 木曜 の順で描かれた部分へ

曜日のように月火水木金土日の順番ではない

金曜

白描画のインパクト

金曜の「曜」はweekの「曜日」ことではなく

天体を神格化したものの種類のうちの「金曜」

水曜

木曜

展示はここまで、3mある巻物の続きに

最後まで図が続くのか、占星術的な文章も存在するのか

美術館HPの解説と伝来

九曜星図像は、星宿信仰と真言密教との結びつきによって生まれた図像で、九曜とは、九種の光り輝くものを表した意味で、太陽(日)、太陰(月)、火・水・木・金・土の七星とらご〓(らご)、計都(けいと)の二星を加えた九星を指している。本図の「図像」(巻子本)にはこれに星宿(※昔、中国で定めた星座のこと)をつかさどる仏である熾盛光仏 (しじょうこうぶつ)を最初に加えている。描かれた図様は、いずれも描写力に優れ、描線が流麗であり、加えて唇にのみ朱を点じている。

奥書に「長寛二季三月十一日持之」その下四、五字を消して「伝得実任」とあり、さらに「伝領之権少僧都行円之」と記されているところから、この図の制作も長寛(平安末期 1163~1165年)からあまり距たらぬ頃と推定される

伝来をさらに調べてみると

・この九曜星図は元は東寺観智院にあったもの

・醍醐寺に鎌倉時代にこれを転写した九曜星図がある

「日本における熾盛光仏図像の考察」P114

http://www.lit.kobe-u.ac.jp/art-history/ronshu/ronsyu%2011-06.pdf

・奥書に書かれた「僧都行円」とは

行円で調べると該当があった

行円(ぎょうえん、生没年不詳)は、平安時代中期の僧。九州の出身。藤原道長と源明子との子顕信が行円を師と仰いで出家するなど、貴賤を問わず多くの信者を集めたという

→平安中期の行円上人で合っているのか、九曜星図は行円上人に由来した書物で後の時代の平安末期に制作されたものということになるのか??このあたりはっきり突き止められず

九曜とはインド天文学・占星術

インド天文学やインド占星術が扱う9つの天体と

それらを神格化した神

中国へは『宿曜経』などにより漢訳された

九曜のうち七曜(肉眼で見える惑星を五行と対応させた火星・水星・木星・金星・土星と、日(太陽)・月(太陰)を合わせた7つの天体のこと)は実在する天体で、残りの2つも古代インドでは実在すると考えられた天体

九星とは中国から伝わる民間信仰(参考)

ちなみに言葉が似ていて混乱しそうな陰陽道の九星は実在に拠らない抽象概念で、九曜とは大きく異なるという。古代中国から伝わる民間信仰で、一白・二黒・三碧・四緑・五黄・六白・七赤・八白・九紫の9つ

九星気学(きゅうせいきがく)

古代中国から伝わる占術で、宇宙の気(エネルギー) を九つに分類したものと、さらに「木」「火」「土」「金」「水」の五行の相性を組合わせた占術

方位によってその吉凶を知るために使われることが多い

九曜と九星は全く別物

▶︎字面は似ているけれど違う

九曜 天体 (実在)←曜日は空海で覚えておく

九星 宇宙の気(概念)←言葉に星がややこしい限り

【平安時代初期】

空海と九曜との関係は?

空海は日本に最初に九曜を持ち帰った人

空海は31才の時に唐へ渡り、密教の奥義を伝授され、 2年後の大同元 (806)年に帰国した時に多くの経典を持ち帰り、その一つ 『宿曜経』(インドの天文学・占星術の九曜を中国で漢訳したもの)に、ホロスコープ占星術の方法などが書かれていた。ただし、宿曜経はインド占星術の初歩だけが記され、それほど詳しいものではないこともあってか空海自身が宿曜経によってホロスコープを作った形跡は無いという。空海の後に伝えられた『 七曜捷災決』や『符天暦』などに,惑星などの位置を計算するための方法が書かれていて,それらによってホロスコープを作るだけではなく,陰陽寮(日本の律令制において中務省に属する機関のひとつ)とは独立して日食や月食の予報をすることも可能になったという。

空海がもたらした宿曜経が

今の惑星の呼び名や一週間の曜日の呼び名に残っている

《弘法大師請来目録》国宝

空海が日本に最初に九曜(宿曜)をもたらした記録

2行目一番下に「宿曜経ニ巻」

空海が宿曜経を唐から持ち帰った記録が確認できる

この目録は空海が唐から帰ってきた際に、

朝廷に入唐の成果を報告するために自身で記したもの

唐における活動の内容と持ち帰ってきたモノの一覧

同じ名前の書物が二つ存在

弘法大師請来目録 国宝 京都 東寺(前期展示)

→後でなんと最澄さんが書いた写本だと知った

弘法大師請来目録 重要文化財 滋賀 宝厳寺(後期展示)

奈良博では前期のものを見てきた

持ち帰ってきたモノが一つ一つ列挙されていた

空海展の図録は目録のうち巻頭と巻末の画像のみ抜粋して掲載

残念ながら「宿曜経」部分の画像は掲載なし

【 空海展 展示の様子がイメージしやすい記事】↑

当日は書物の下側に一部補足で現代語訳が展示されていて、その訳がとても素晴らしかった。この記事は現代語訳がついている展示の様子がよく分かる

陰陽道と宿曜道とは

陰陽道とは

陰陽五行思想をもとに日本において独自の発展を遂げた呪術や占術の体系であり、それを行う人を陰陽師という

宿曜道とは

インド天文学・占星術を元にした密教占星術の根本経典である『宿曜経』をベースに、宿曜ホロスコープ(占星盤)を用いて、人の運勢を占う占星術のことをいう。平安時代、空海をはじめとする留学僧らにより、密教の一分野として日本へもたらされた占星術の一種。密教占星術、宿曜占星術それを実占するのを宿曜師という

影響しあっていた《陰陽師》と《宿曜師》

互いに影響しあって活躍し、陰陽道の総元締であった安倍晴明もこの宿曜ホロスコープを積極的に応用し、密かに虎の巻として用いていたという話もあるという

【平安時代中期】

貴族の日記と物語 「陰陽道」「宿曜道」の記録

①藤原道長の日記 御堂関白記は「陰陽道」の暦

長保6年(1004年)2月19日から3日間の部分で、具注暦(※)と呼ばれる暦の日付の上に、二十八宿(心,尾、箕)の名前とともに、日、月、火とあり、二月十九日はユリウス暦では3月12日で確かに日曜日で、この曜日は現在のものと連続し千年間に渡って一日も間違わずに、曜日が当てはめられていたことになるという。日曜は休日というわけではなく、曜日は、現在の六曜(大安や仏滅など)に似た占いの一種に過ぎなかったという。藤原道長による書き込みで(安倍)晴明の字もあり、この日道長は84歳の安倍晴明を伴って新しく作る法華三昧堂の土地探しに宇治木幡に行ってた記録になっているという

※具注暦とは

日本の朝廷の陰陽寮が作成し頒布していた暦で日付に加えてその日の吉兆が記され、余白に日記やメモが書き込めるようになっていたもの

晴明が 禹歩というステップを踏んでいる

禹歩とは陰陽師が行う厄払い・魔除けの反閇という儀式での特殊な歩き方

能のすり足もこの禹歩が源ではないか、

相撲の「四股」はこの禹歩が転じたものという説があるという

②源氏物語に「宿曜」という言葉が登場

『源氏物語』の最初の巻「桐壷」で光源氏が生まれたときに,高麗の人相占い師が光源氏を親王でなく臣下にした方がいいと言い,「宿曜のかしこき道の人」も同意見だったという話があるという

この段階で紫式部が宿曜を知るほどに至っていた

【鎌倉時代初期】

貴族の日記 宿曜師と陰陽師 活躍の記録

宿曜師は密教行事だけでなく広く貴族に使われていた。藤原定家の日記「明月記」には定家が陰陽師・宿曜師いずれも使っていた記録が残る

①宿曜師が藤原定家の足の故障を予言し当たる

「明月記」喜元(1229)年十二月二十五日条には、宿曜師の良算から行年勘文(年末に翌年一年間の運勢を占うもの)を送られ、翌年の三月と九月は慎むようにアドバイスされたとあり、実際に翌年の九月に左膝を思って歩行困難になり、九月十八日には予言が当たったことについて「而(しかして今月を迎えて、この事有り。恐れて恐るべし。」と記している

②陰陽師が藤原定家の天文観察に助言しその記録が800年後の天文学躍進に貢献

1230年(寛喜2年)11月4日夜、おぼろで光は薄いが勢いが強い寄星(超新星)を見て、時の陰陽師でもある人物。安倍晴明の6代目の孫にあたる天文博士安倍泰俊に過去の客星出現例を問い合わせたところ、注意すべき客星だと言うので、定家は自身で客星が出現した例が書かれた古い記録を調べ上げ、8例を記録として明月記に列挙。1943年にその記録が900年前のカニ星雲爆発の記録にあたるものだと判明。古代に書かれた客星記録の見直しがそれがきっかけで始まり、研究の大躍進を遂げる一助に

藤原定家(当時69歳)と陰陽師が

これは注意深く見ておかないと思って書き留めたもの

鎌倉幕府「吾妻鏡」宿曜師と陰陽師の記録

鎌倉幕府の公式歴史書である吾妻鏡にも記録が残る

①四代将軍の「御所造営時期」を陰陽師が苦言

貞応2年(1223)11月29日、後に鎌倉幕府4代将軍となる三寅(藤原頼経)の御所建造について、北条義時(幕府執権)の屋敷で評議があり、義時は日頃の天変やその日に轟いた雷を懸念し、陰陽師に占いをさせ、「最吉ではないが、悪くはないでしょう」という結果に。続いて天変や雷鳴について質問すると陰陽師・安倍知輔が詳細に回答。(その回答は『吾妻鏡』(鎌倉時代後期の歴史書)には記されていないという)翌日もまた雷鳴轟き風雨が吹き荒れる中で御所造営のことが話し合われ、その日は陰陽師が7人も呼ばれ占いの結果は「不快」(良くない)と、「御所の工事をしてはなりません」という陰陽師の見解に。鎌倉在住の陰陽師の見解では信用できなかったのか、最終的に六波羅探題を通して、京都の陰陽師に聞いてみようということになったという

幕府が想像以上に陰陽師頼り。しかも陰陽師の人数多い

慈円による早口解説

後の四代将軍藤原頼経となる「三寅の血筋とは」

②五代将軍の「出世時間」を宿曜師が修正

歴史書や貴族の日記にも宿曜師が登場。鎌倉時代の延応元(1239)年に、京都の公家出身で後に五代将軍となる藤原頼(よりつぐ)が生まれ、その時に陰陽師が「刻(午前9~11時ころ)誕生」と記したところ、宿曜師の助法印誉は、実際の誕生時刻は「辰刻の終わり(午前9時前)で、時刻に違いがあるとホロスコープ(宿曜方文)が違ってきます」といって、誕生時刻を訂正させたという(『吾妻鏡』)

【室町時代初期】

歴史から姿を消した宿曜道

宿曜道は陰陽道と共に盛んに行われたものの、南北朝時代以後の貴族社会の衰退とともに宿曜道も没落の道を辿り、長寛3年(1165年)に平安時代末期に活躍した宿曜師の珍賀が創建して宿曜道の拠点となった北斗降臨院が応永24年(1417年)に焼失すると、以後歴史から姿を消すこととなり、純粋な形の宿曜道は室町時代初期くらいで終わったという

どうりで宿曜師、聞いたことが無かったのだと、、

【要するにMOA美術館所蔵”九曜星図”とは】

◼️時期不明

①インド天文学・占星術の九曜が生まれる

②インド天文学・占星術の九曜を中国で漢訳 宿曜経制作

◼️平安時代初期

③806年 空海が唐から日本に初めて宿曜経を持ち帰る

◼️平安時代中期

・陰陽師 安倍晴明活躍(密かに宿曜道も扱った説)

・宿曜 宿曜という言葉が源氏物語に登場

◼️平安時代末期

⑤1163~1165年あたりの年代近く 九曜星図を制作

空海が宿曜経を持ち帰った360年ほど後にあたる

中国で描かれた九曜星図を元に九曜星図が制作される

→のちにMOA美術館所蔵となるもの

◼️鎌倉時代初期

・宿曜師と陰陽師 貴族や幕府で活躍

◼️室町時代初期

・純粋な形での宿曜道衰退

◼️現在

・空海が最初にもたらした宿曜経(九曜)が元となり

今も惑星や曜日の呼び名として使われ続けている

⑥(時期不明)九曜星図 東寺観智院に収められる

⑦九曜星図 MOA美術館所蔵となる

美術館で見て絵の横に書かれた木曜や水曜といった文字を見て平安時代に曜日ってあったのか!と驚いたのは、実際は現在の暦の曜日weekを示していたのではなく、インド天文学やインド占星術九曜が扱う9つの「天体」とそれらを神格化した「神の種類」を中国で漢訳した宿曜経で「⚫︎曜」と示していたもので、この種類が現在の曜日の呼称の元になったということ

参考文献

◼️京都の天文学【2】空海とホロスコープ占星術

白井正(京都学園大学)

https://www.kwasan.kyoto-u.ac.jp/hosizora/astron/astron2/astron2_P20-24.pdf

◼️MOA美術館 開館40周年記念名品展 第3部目録

当日は坂東玉三郎さんの舞踊公演目当てで行ったので時間が無くて展覧会をしっかり見ることができなかった。あらためて見返すと、ちゃんと見ておけばよかった

https://www.moaart.or.jp/wp-content/uploads/2022/11/2729b812b3378e3e9b947216bd6618f2.pdf

◼️(関連して気になる)星宿信仰と密教関係の論文

「時の視覚化としての星曼羅の研究一数理天文学と密教学の融合による絵画」

https://kaken.nii.ac.jp/ja/file/KAKENHI-PROJECT-23520138/23520138seika.pdf

◼️『御堂関白記』の陰陽道

https://kokubunken.repo.nii.ac.jp/record/762/files/KB0324.pdf

◼️仏に関する基礎知識 七曜・九曜(しちよう くよう)

https://www.reihokan.or.jp/syuzohin/hotoke/mandara/7_9yo.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?