10の人間性=PLANS < DIRECTION=

こんにちは。

前回は《なにも目指さない時間》について書いたのですが、今日は自分が

「おおきくは何を目指しているのか」について書きます。

具体的な目標や数字や計画ではなく、ざっくりとした目指す方向の話です。

細かい TO DO を守るよりも、目指す方向に足が向いていること、その方向に【反することをしないこと】が優先度として高いと感じています。

「Keep Direction, not plans that sometimes scared me」

方向性は保って、どんどんプランを変えろ。

以前お世話になった方に言われたことです。

本人は冗談めかしていましたが、プランが自分を脅してくる、という部分は、TODOリストに急かされるような感覚そのものだと思いました。

目指すものが変わっていないことを確かめられると、躊躇せず打つ手を変えていけます。結果的に求めるものに速く近づくこともできます。

周りの人ともよく、戻れる価値観があることの大事さについて話しますが、

今のような、アップデートありきの、すこし異常なスピード感には多くの人にとって有効な手段だと感じています。

では、自分はなにを目指しているのか。

それを外に向かって開示するのはなぜなのか。

今日はそのあたりのことを書きます。

技術を前提としたとき、どう関わるか。

国際バカロレア機構 をご存知でしょうか。

結論からいうと、私が個人として体現していたいことは、この機関が提示する《理想の学習者像》という部分に集約されています。

具体的な目標というより、こうでいたい、ありたい、という生活や人生への基本姿勢として目指したいものがこれにあたるという感じです。

すこし掘り下げます。

私は教育者ではありませんが、コーチングという、ひととの関わりかたがどこまでも問われる活動、仕事をしているのもあって、自身の行動をチェックする必要を常々感じています。

コーチングは他人である依頼者が、コーチに内面を開示する過程で、依頼者自身を探究、理解、発見し、その結果として目指す行動が促進されたり、習慣が変化したりというプロセスを辿ることが多いのですが、

今、さらっと書きましたが、

【他人に内面を開示する】

というのは、両者にとってとても大きなハードルとなります。

本人にとってとても個人的で、それでいて蔑ろにされたくない話をする場だからです。

両者の関わりにおいて、最初の目標は《話し始めてもらうこと》であり、そのスタート地点に立つために、いろいろ必要になることはありますが、

【このひとにだったら】と相手に納得をしてもらうことが不可欠です。

どんなふうに聴いてもらえたら、相手が話をしよう、してもいいという気になるか、ということをコーチは考え尽くさないといけないし、その誠意を相手が感じられるかどうかが肝だとおもっています。

便宜上、話すに対する聴く、として【どんなふうに聴いてもらえたら】と書きましたが、本質的には【どんなふうにそこに”居て”もらえたら】というほうが近いと感じています。

話を聴くというスタンスは、相手にどうしても ”ことば ”を連想させるし、「うまく言えない」と自分を評価している相手の場合はその時点で負担になりえます。

だから、どんなふうにいるか。

聴くのだけど、もっと言葉以前の反応を出してほしいと考えているから、言葉だけが大事なわけではないよ、というメッセージとして、言葉になってこない時間も大事にします。それで、いる、という表現になります。

ノンバーバル(非言語)の部分を鑑みて進めることを私が自然に感じるのは、もともと、言葉を介さないやりとりを動物や外国人相手にやっていたからというのもあるのかもしれません。

(専門学校を経て動物病院で働き、退職後数年は海外をぶらぶらしていた)

これは相手に対してどうあろうとするのか、という存在の部分で、一朝一夕で身につくものではなく、技術としての深さ以上にコーチ自身の人間性が問われるものだと考えています。

ただいる、でなく、自分のためにいる、(セッションは)そういう時間なんだと感じてもらい、依頼者がコーチに忖度しない状態になる、なにを話してもいい、整えなくていいから出してみようと思えることで初めて開示がはじまります。

そのために、整ったそれなりの言葉よりも支離滅裂でも本音のほうが100倍聴きたいです、という態度を示す。

相手が受け止めてくれそうだと思ったら、どんな球でもいいから投げてみようという気になりますよね。

自分のことが知りたくて来ている相手に自分のことを話してもらうことは避けて通れないことですが

結局自分のことは自分でわかろうとするしかない、という絶望でもある一方で、それを手伝う他人がいるというのは希望です。

コーチ側からすれば、自分が持っている以上のものは出せないことを痛感する時間ですが、それ以上に技術を前提とし、どう関わるのかが問われています。

コーチ自身の課題への取り組みかた、どうありたいかという願い、そういった日常のものと完全には切り離せないんですね。

ここを代弁している(と私が感じる)高倉健さんの言葉を引用します。

普段どんな生活をしているか、どんな人と出会ってきたか、何に感動し何に感謝しているか、そうした役者個人の生き方が芝居に出ると思っている

自分の持てるもののすべてをつかって、人に向き合い、効果をあげていくサービスを提供するには、それ以外の時間になにをやるか、ということが求められる。

なにをやるかを決めるのはどういるか、なので、目指すものとの答え合わせが日常的に必要になります。

目指す10の人間性

話をバカロレアに戻します。

《理想の学習者像》には《バカロレアが価値を置く人間性》が10の人物像としてまとめられています。

国際バカロレアの理想の学習者像

1、探求する人

2、知識のある人

3、考える人

4、コミュニケーションができる人

5、信念をもつ人

6、心を開く人

7、思いやりのある人

8、挑戦する人

9、バランスのとれた人

10、振り返りのできる人

いかがでしょうか。

抽象的だと感じた方もいらっしゃると思います。

私自身は、これがあれば、集約された説明ができるな、と思いました。

知ったのは3年ほど前で、コーチングを始める前でしたが、当時メインでやっていたバリスタの仕事でも同じことが言えると考えていたためです。

つまり、普段の自分というものがどう出るか。

お客さんに、自分という人間に会いに来てもらっているという自覚があり、そのために店に立っている時間以外の過ごしかたが大事、という考えでいました。

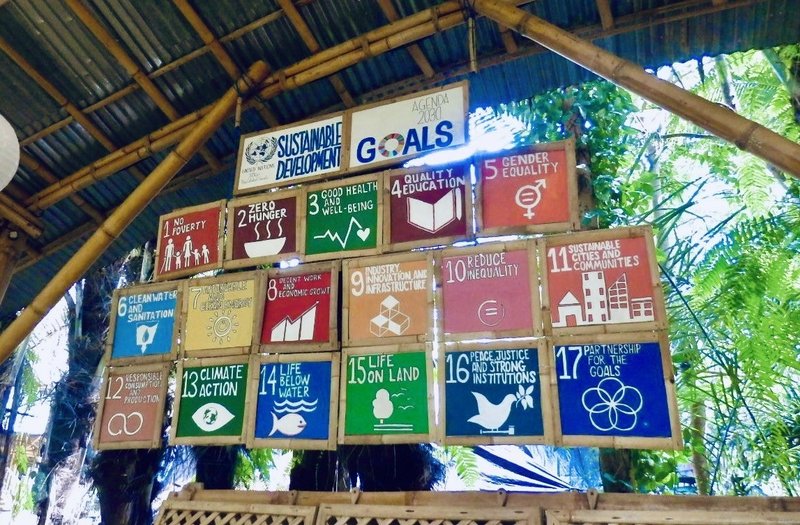

国際バカロレアのページは、インドネシアのグリーンスクールを個人で訪れた際にいろいろ調べていて見つけたのですが、

自分が興味があることを通して、あたらしい、より合った価値観に出会ったという好例です。

実際にバリに行き、学校を見学して、世界では子どもたちにこういう教育が必要だと考えられているのか、とおもいました。

ほんとうに必要なことかどうかはさておき、本質が詰まっていて、バランスがとれているように感じました。それは自分が受けてみたかったなぁと感じるには十分すぎるものでした。

個人の可能性を育てるために、いろんな経験のチャンスがあり、

みんな違うから、という前提に当たり前に立っている。

みんなと違うという理由で自分を否定することがないシステムに(実際の例外はあるにしても)なっていることがすごく羨ましいと感じました。

(私は海外に行って得た視座で自分の動きの幅を広げたことで多様な経験ができ、結果なんとか生きのびることができたので、日本にない教育のありかたやシステムにすごく興味があるんです)

グリーンスクール見学ツアーの際の写真。(2018年3月に撮影)

竹でできた校舎。ドアはありません。

敷地内の水田。

ゴミを集めるところ。

目指す先を決めるのは自分。

私は【日本を一歩出た瞬間にどうでもいいと思えてしまうもの】を自分の基準にしない、と決めています。

難しい部分はありますが、それでも、

【個人が目指すことは、個人が決めていいという前提】に関しては、ある程度時間を使って考えてきたと思います。

もっと言えば、そうであってほしい、その前提が浸透してほしい、と考えているんですね。

グリーンスクールにしろ、バカロレアにしろ、対象が子どもではあるものの、大人になったからといって、個人が目指すものがなくなるわけではないし、それはどの時点からでも設定し直していいはずと思っています。

それをはっきり決めるというよりは、こうなりたいな、こういうのがいいな、ということを覚えておく。

すると、それに「反することに敏感になる」んです。

これが最大の効果です。

私の場合は、

探究しているか?

知ろうとしているか?無関心でいないか?

疑問をもっているか?違和感を無視していないか?

コミュニケーションで解決できないか?何のためのコミュニケーションなのか?

信念を確認しているか?それに反していないか?

相手に心が開かれているか?閉じていると感じさせていないか?

思いやりでなく効率に終始していないか?見せかけの優しさや、押しつけの親切になっていないか?

自分が挑戦しているか?ひとの挑戦を応援できているか?失敗のチャンスを奪っていないか?本人の領域に踏み込んでいないか?

自分のことも、相手のことも考えて関わろうとできているか?

なにがどのくらいできて、どのくらい通用しなかったか?それを受けてどうするのか?

全体のバランスがとれているか?

そんなふうに、照らし合わせる先があるとチェックがしやすいです。

今気付きましたが、これ自体がある種の効率化でもありますね。

価値観とは?

価値観という言葉を受けて、みなさんはどう意味づけをするでしょうか。

私は、価値観とは

《自分が信じたいと願う対象》のことだとおもっています。

いろんな世界観を知って、そのうえで自分がこうだったらいいな、と願うその対象のこと。

それは、人であったり、文化であったり、歴史や伝統や宗教であったり、有形無形問いませんが、

おおむね「これに賛成したい」と感じられるもののこと。

逆に、「うそだったらいいのに」と思う世界には誰も生きたくないわけで、それは信じたくない対象ですよね。

そして、価値観とセットである《センス》は自分に合うものがわかること、と意味づけています。

そして、その基礎になるのは体験(から知ること)だとおもっています。

思いがけずつくられるのは、仕事以上に "役割"

個人で活動をするにあたり、何を目指して、どういうことをやっていきたいのか?を自身に問うことが増え、

同時に【個人としてどうあろうとしているか】も合わせて開示していく必要が出てきました。

自分自身、はやいうちに、目指したいことがない、それにすら気がついていない、という段で痛い目をみていたから、どんな教育がどんな効果をもたらすのか興味があったのだとおもいます。

いろんなところで、なにかに興味をもったり、やってみたいと思う気持ちは大人にとっても宝物です、ということを言っていますが、これには、【学びはたのしく】という自分の前提があります。

機械じゃないんだから、やってみたいという理由だけで、楽しいからという理由だけで行われることが増えてほしいし、やっぱりあかんかったね、ということも含めて体験をしてほしい。

それが自分の信じたいと願う対象であり、効率化されて数値化できることだけで構築された世界には生きたくないです。

相手が何をしているかに関わらず、その人の自然な状態を邪魔しない、その人らしい方向に伸びていけるような関わりかたをしたいと心からおもいます。

それは、自分が何より願っていたことだったとおもうし、実際にそれをしてくれる人に出会い、自分がどう変わるのかを見たことで、

職業や仕事以上に、社会に対する役割としてそこを担いたいと考えるようになりました。

厳密に表現するなら、そうしたいという希望というよりは、自分がやったほうがいいと思える落とし所に近いです。

自分以外の何者にもならなくていいし、なにも目指さなくてもいい。

基本的にそう考える一方で、もっと多くの人が、やりたいことができたり、思いがけないところで能力や役割が発展して、本人もその周りも豊かになること、そこに役に立てることはないか?

と考えるようになりました。自分でも信じがたいことですが、

でも、それができたら最高にたのしいと思うんです。

10の人間性のうち、最も大事にしたいのは9番のバランスのとれた人、という人間性。

いろんな時期があって、人間関係が変わったり、できることもできないことも変わっていくなら、都度バランスをとれる自分でいることが自分にあるものを発揮するのに大事になると思うからです。

今日は前回とは一転、《目指しているもの》について書きました。

好きなことを好きなように書きましたが、読んでいただきありがとうございます。

これが誰かの役に立つようになったらもっと最高なんだけど、先は長そう。

すこしずつ、やっていきます。

フリーのバリスタ/COOK/コーチとして活動中です。

お仕事のご相談、お問い合わせはこちらに。

chieoikawa5@gmail.com

FBからも受け付けています。

よろしくお願いいたします。

バリスタとめぐる「コーヒーショップ分解ツアー」も好評いただいてます♩

興味ある方はぜひ。

いただいたサポートは、新しい体験をしたり、応援したい方のサポートに使いたいと考えています☺︎普段の活動はこちらです💁 https://www.instagram.com/changeisgoodccc/