シリア入国前に滞在した トルコ側国境の街 アンタキヤの飯屋で見た吉永小百合(の額縁入り写真!) 〜 1983年9月3, 4日

1983年4月26日に日本を発って, ソ連・ヨーロッパを旅し, ギリシャからトルコに入り(8月11日), その後 イスタンブールとカッパドキアに滞在, そこまでの 130日

以下, 前説的なざっくり説明の後に, 過去 note 一部へのリンク。日本をバックパックひとつ担いで出たのは 1983年4月26日。横浜港から 2泊3日の船旅で当時のソ連・ナホトカに着いて, それから先はソ連・北欧諸国を旅し, さらに南下しながらヨーロッパ諸国の旅を続け, ギリシャにはアテネとサントリーニ島に計30日滞在。そこまでのそれぞれの旅 note リンク等については以下リンク *1 と *2 の中にあり,

その後, ギリシャ・アテネからの 2泊3日の列車旅で トルコ・イスタンブールに着いたのは, 1983年8月11日。この時の 1度目の イスタンブール には3週間滞在。そのイスタンブール旅 note 第1編, 第2編, 第3編は 以下のリンク *3, *4, *5,

続く *6 はイスタンブール番外編「イスタンブールで同宿した, イラン・イスラム革命4年のテヘランを脱出したイラン人兄弟の話」。

その後は, イスタンブールを 8月31日に発って ユルギップ(ユルギュップ)に行き, カッパドキア見物(*7)。

*1 ソ連から北欧, ヨーロッパ南下, イタリアの旅に至るまでの各国各都市の旅 note それぞれへのリンクは, 以下リンク先 note の第3章以降に。

1983年4月26日に横浜港から当時のソ連・ナホトカ行きのフェリー(2泊3日の船旅)で日本を発って始めたユーラシア大陸「ほぼ」一周の旅, ソ連(当時はあったソヴィエト連邦!)を旅した後は北欧に出て, その後もヨーロッパ各国を旅しながら徐々に南下, 7月10日にはイタリア・ブリンディジからフェリー1泊2日の船旅でギリシャ・パトラへと向った。

*2 ギリシャには 1983年7月11日に入国, 8月9日にトルコ・イスタンブールに向かう列車でアテネを発つまでの ギリシャ30日の旅, アテネ 5編やサントリーニ島 1編などの note それぞれへのリンクは, 以下リンク先 note の第2章に。

さてさて, 中東 の旅, ってか「中東」ってのは西洋から見た言い方で, こちら式に言い換えるなら, 西アジア の旅へ, いざ! .. というわけで, 以降はしばらく トルコ の旅。

*3 トルコ・イスタンブール 第1編: ガラタ橋で眺めた夕日 〜 1983年8月15日, 日本を出国して112日目(イスタンに着いたのは 8月11日, 日本を出て108日目)

*4 トルコ・イスタンブール 第2編: 1983年8月16-17日, スルタン・アフメト・モスク(Sultan Ahmed Mosque, トルコ語では Sultan Ahmet Camii)とボスポラス海峡(Bosphorus Strait, もしくは Bosphorus Straits) 〜 Sultans of Swing, Dire Straits ♫

*5 トルコ・イスタンブール 第3編: 1983年8月18-31日, イスタンブールは「旅心」の琴線に触れる街

*6 トルコ・イスタンブール 番外編: 1983年8月, イスタンブールで同宿した, イラン・イスラム革命後4年のテヘランを脱出して来ていたイラン人兄弟から聞いたイランやイスラム革命などについての話を, 当時の旅日記で振り返る

(タイトル上の写真は, 1983年11月16日のイラン・テヘラン市街, 筆者撮影)

*7 カッパドキア(トルコ) 〜 1983年9月1, 2日

そしてそして, いざ アラブ世界へ .. いやその前に, シリア(シリア・アラブ共和国)入国前に滞在したトルコ側国境の街 アンタキヤ 旅 note が今回。

シリア入国の前に トルコ側の国境の街 アンタキヤ に滞在 〜 宿の近くの飯屋の壁には, なぜか吉永小百合の額縁入り写真!(を撮ったけど残念ながらピンぼけ)

旅日記・抜粋(殴り書きメモ), スマホで撮った写真 6枚(旅日記の1983年9月2日の終わりの部分, 続いて 3日付, 4日付, および アンタキヤを発った 5日の書き出し部分)。そして 38年前の今日, 1983年9月4日にトルコ共和国 アンタキヤ で撮った写真, たったの2枚。まぁ今のようなスマホ時代だったなら 200枚, と言わずとも(笑), 軽く 20枚ぐらいは撮っちまってたんだろうけど。

旅日記・抜粋 1)

この頁の半分強は 1983年9月2日, カッパドキアで書いた, その最後の部分(カッパドキアについては前回 note, 本 note の前章リンク *7)。冒頭2行は宿で同じ部屋だったイギリス人との会話に関して。「ユルギップ」(ユルギュップ, Ürgüp)はカッパドキアで滞在した街。その他, イスタンブールにいた時の思い出しメモなど書いている。「イエニパンション」(イエニペンション)は 3週間滞在したイスタンで泊まっていた安宿(1泊200T.L., 当時の旧トルコリラと日本円の為替レートで 1泊200円程度だった)の名前。「フィリピンにもどった反体制のアキノ」とは, 当時のマルコス独裁大統領から国外追放されて滞在していたアメリカ合州国から母国フィリピンに帰国した際(1983年8月21日), 飛行機のタラップを降り始めてから10秒後に(もちろん空港内で)暗殺された, “ニノイ”ベニグノ・シメオン・アキノ・ジュニア, 元フィリピン上院議員のこと(その後, フィリピン国内の反マルコス気運は一気に高まり, 3年後のマルコス独裁政権崩壊につながった。またかつて「マニラ国際空港」と名付けられていたその空港は後に「ニノイ・アキノ国際空港」と改称された)。というわけで, 当時の世界を揺るがした, 自分がその時いたトルコからは遠いが母国・日本からは近いフィリピンにおける事件について ... といったような, イスタンで耳にしたことの「思い出し記」なども, 9月2日付日記の最後の方に書いていた。ちょっと長くなったな, トルコでなくてフィリピン噺。

話をトルコ旅 note らしくトルコ噺に戻すと, 1983年9月3日朝, カッパドキアでの滞在地ユルギップ(ユルギュップ)を発って, トルコ・シリア間国境, そのトルコ側国境の街「アンタクヤ」(アンタキヤ, Antakya)へ。日記にある「アレッポ」とは, シリア第2の都市アレッポ(後日, シリアに入国してから最初に滞在した街)のこと。

旅日記・抜粋 2)

「アンカラ」はトルコの首都アンカラ(この時はまだ行ってなかったが, 1度目のトルコの旅の後, シリア, ヨルダン, パレスチナとイスラエル, エジプトを旅した後にトルコに戻り, 再びイスタンブールに長居した後, 次に滞在した都市はアンカラ)。親切なアンカラ出身の学生と出会っていた。というか, トルコ, 親切な人が多かった。

宿代「450T.L.」は当時の旧トルコリラと日本円の為替レートで換算するとやはり450円ぐらい(1US$が 250円程度だった時代)。"Locantasi" は綴りを誤っていて, 正しくは Lokantasi, レストランという意味のトルコ語。飯屋のことです。

その飯屋になぜか額縁入りの日本人女性の顔写真が飾ってあったことは, 38年経った今でも印象に残ってる。旅日記には「吉永さゆりにも見えた」と書いてあるけれど, あれはやっぱり, 吉永小百合 の顔写真だったと思う。当時, 吉永小百合 は38歳, でもさらに(もっと)若い頃の写真だった。

「トルコの長距離バス」のことが書いてあるけれど, 今もそうなのかどうか, 兎に角あの頃のトルコの長距離バスはみなドイツ(もちろん当時は西ドイツ!)のメーカー, あのベンツ製。ドイツとトルコの経済の関係は強かったと思う, 何せ既に西ドイツにはトルコ人労働者がけっこうな数いたくらいで。ベンツの現地工場もトルコにあったかもしれない。

トルコで「小さな子ども(が)働いてる」のを見るのは全く珍しいことでなかった。真っ昼間から街で「もの売りや店番」などして一生懸命, 「大声はり上げて働いて」いて, 要するに学校に行けない貧しい家庭の子が多かったのだろうと思う。「そのくせ」「役人たちはろくな仕事してない」というのが当時の旅人の辛口の印象だった。トルコの一般の人々は人懐っこく, 上にも書いた通り親切な人が多かったんだけれど。

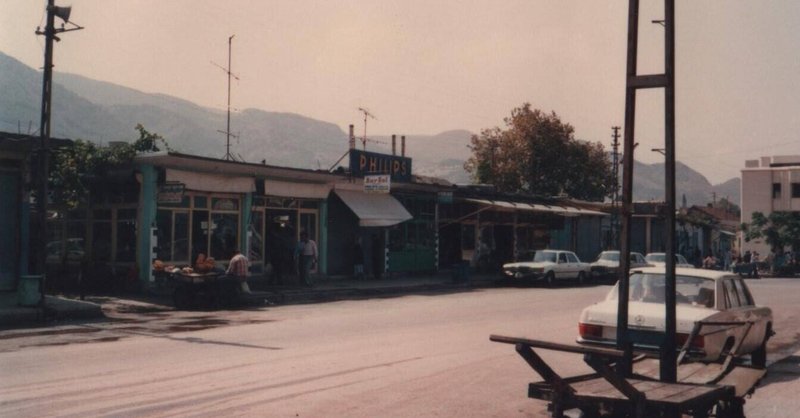

「アンタクヤは国境に近い, どこかさびしげな街」。ここはトルコ共和国とシリア・アラブ共和国の国境に近い, トルコ側国境の街。ここから陸路, 初めて アラブ世界 への旅に向かおうとしていたわけで。

旅日記・抜粋 3)

1983年9月4日, 昼食のため, あらためて前日の「めし屋」に出かけ(「きのうは魚の天ぷら」とはもちろん日本料理の天婦羅のことではなく, トルコ料理であれに似たような料理があって, イスタンブールに長居した頃から好物だった), 店のニイちゃん達と「吉永さゆり」の記念写真撮影(笑)。残念ながら下に載せる通りで, 吉永小百合の方はボヤけた写りになってしまったわけだけど。

ハッジ(サウジアラビアのメッカへのムスリム, すなわちイスラーム教徒による大巡礼)の時期が近かったことの影響か(1983年は9月16-18日辺りだったようだ), 「(シリアの)アレッポ行きのバスは何と向う3日間満員」(結局, 翌日, 乗り合いタクシーやヒッチハイクなどで国境越えとアレッポ行きを果たしている)。

写真 1) アンタキヤで泊まった宿の近くの飯屋で撮った写真, その写真に写っている後ろのニイちゃんの背後の壁に貼られていた「吉永小百合」の額縁入り写真, 残念ながら「ちょっとピンぼけ」ロバートキャパしてしまった。いや, ピンぼけというより実際のところは店の中の光の加減のせいだったんだろうけど, ただ若い頃, 旅に出る前だったか帰国後だったかに読んだロバート・キャパの「ちょっとピンぼけ」を懐かしく思い出したのだった。まぁ兎に角, この飯屋に掲げてあった額縁入り写真に写っていた女性の顔は, 当時の旅日記(9月3日付)にある通り「日本のタレントらしい女」, 店にいたトルコ人も「ジャポン」と言っていたから日本人であるのは間違いないが, おそらくはこれもその旅日記(9月3日付, 4日付)にあるように, 日本の大女優「吉永さゆり」(吉永小百合)の顔だったんだろうと思う。それにしても 1983年のトルコ, シリアとの国境近くの街アンタキヤの飯屋の目立つところになぜ, 吉永小百合の顔写真が額縁に入れられて..? 謎だ。

吉永小百合はウィキによれば 1945年3月13日生まれ, そうだったのか, 10万人以上が米軍B-29戦闘機の大編隊による絨毯爆撃・無差別爆撃で焼き殺された「東京大空襲」からわずか3日後の東京で生まれた人なんだ, ということで, 吉永小百合は 1983年9月当時はまだ38歳だったわけだけど, あの日のトルコの, シリアとの国境の街アンタキヤの飯屋に飾ってあった写真は, 更に10年以上前, 要するに20代の頃の若き吉永小百合の顔写真だったと思う。重ね重ね, 謎だ。

どうしてそこに飾ってるのか, そもそもどうやって手に入れたのか(今ならネットからダウンロードできるけどねぇ), 店のニイちゃん達によーく訊いておけばよかった。ちょっとは訊いたのかもしれないが, 日記には残ってない。込み入った話はちと難しそうな条件下ではあったと思うが(自分のトルコ語は「こんにちは」「ありがとう」「美味い!」ぐらいだったからなぁ)。まぁ自分より更に前の代の日本人バックパッカーとかが置いていった写真なのかな?

https://ja.wikipedia.org/wiki/アンタキヤ によると,

アンタキヤ (Antakya) は、トルコの都市。古代シリア地方北部の主要都市アンティオキアの後身であり、歴史的シリアのうちトルコ領に編入された地域にあたるハタイ県の県都となっている。1997年の統計で人口約145,000人。ラテン語名はアンティオキア。

人口かなり増えたかも。ウィキに出ている上記の数字もなんと今から24年も前の統計数字だが, いずれにしても, 1983年当時は 14万もの人口を抱える街には見えなかった。

アンタキヤを中心とするハタイ県は、元来シリア地方の北西部にあたり、住民のかなりの部分がアラブ系の出自をもっているとされる。この地方は現在もアラビア語のシリア方言とトルコ語の多言語話者が多い。

というわけで, 確かにこちらの二人も, トルコ人というよりは, アラブの人の顔立ちに見える。

旅日記・抜粋 4)

おそらくは旅日記・抜粋 3) のところにあるような事情でシリアのアレッポ行きバスが「向う3日間満員」だったため, 「明日は 相乗りタクシーで アレッポをめざそう」と決めた。

https://ja.wikipedia.org/wiki/アンタキヤ によると, 日記にある「近くの川」は

シリア・アラブ共和国からトルコ共和国ハタイ県を経て地中海に注ぐアスィ川(古代のオロンテス川)

川と言えば因みに, この辺り, といっても広義のこの辺り, 現在のトルコ, シリア, イラクなどは, 我々日本人も必ず学校で習う メソポタミア文明 を生んだチグリス川(ティグリス川)とユーフラテス川の流域が跨る地域。おお, 人類の偉大なる歴史よ! ... 以上, 因みに, でした(笑)。

なお, メソポタミア文明 からぐ〜んと離れて(でも引き続き川の噺!), 日記に記されている「城下」は, 筆者の生まれ故郷, 日本国の静岡県にある遠州森町の一地区の名前。故郷の町の北部から流れ, 「城下」を通り, もっと川下の, 自分が生まれ育った辺りを通り, さらに袋井市や磐田市を通って遠州灘に流れ込む, 太田川という川があって(以下, イントロの三味線と掛け声を聴いてから, 00:15 ~)

秋葉路や、花橘も茶の香り。

流れも清き太田川、若鮎躍(おど)る頃となる。

松も緑の色も冴え、遠州森町良い茶の出どこ、

娘やりたやお茶積みに、ここは名代の火伏(しぶせ)の神。

秋葉神社の参道に、産声あげし快男児。

昭和の御代(みよ)まで名を遺(のこ)す、遠州森の石松を

不便ながら、務(つと)めます。

というわけで, 森の石松の子孫である筆者(いや違う違う, 笑, いちおう遠州森町に生まれ育って18年間住んだけれど, そして今も故郷は日本国でなく日本にある遠州森町だけれど!),

まぁ何となく, 「明日はいよいよアラブだ」と文字通り何となくの緊張感を心に抱きつつ, トルコ共和国からシリア・アラブ共和国へと向かう国境の街アンタキヤでその日の「夕方, 近くの川に沿って しばらく散歩した。どこか城下の方の風景に似ていなくもない。いや, 気のせいだろうな。明日はいよいよアラブだ」な〜んてことを日記に呟く(書く)ような気分になっていたもよう。

「アタチュルク」とは, ムスタファ・ケマル・アタテュルク(Mustafa Kemal Atatürk, 1881年5月19日 - 1938年11月10日)のこと。彼はオスマン帝国崩壊に伴い スルタン制を廃止してトルコ共和国を建国, 宗教的な学校の廃止, 憲法からイスラームを国教と定める条文を削除して神政国家でなく世俗国家を標榜し, もともとアラブ民族ではなくチュルク系の民族であるトルコ人の国として『国語』トルコ語の表記に関してもアラビア文字を廃止してラテン文字に改め, またトルコ語からアラビア語に由来する単語を古語から由来したものに置き換える文字・国語改革を行ない, さらに宗教的な公立学校を廃止, 男女共学を推し進めるなど, 同国の『近代化』のために様々な改革を行ない(ウィキペディアを参考にしたがトルコ国内の各地にあったアルメニア語・クルド語・ギリシャ語・ブルガリア語などに由来する地名をトルコ語風に改めるような "改革" も伴った, これはちょっとねぇ, いい改革と言い切れるかどうか かなり微秒), トルコの議会から『アタテュルク』(意味は『父なるトルコ人』)の称号を贈られた, トルコの民族主義の指導者で, トルコ共和国『建国の父』と見做される人。「ケマル・パシャ」とも呼ばれたが, パシャは文武(両道?)の高官に与えられる称号だとか。

なお, 上に載せた日記に「ここも銃を背負った兵士を多く見かける」とあるが, 筆者が旅した1983年当時のトルコ共和国は軍政期だった(要するに軍事政権で, 牢獄には政治犯が数多く収容されていたような時代, しかし現代のエルドアン政権下でも政治犯はかなりの数と思われるが!)。

旅日記・抜粋 5)

"BIRASI" はトルコ語で ビール のこと。この後のシリア, ヨルダン, パレスチナとイスラエル, エジプトへの旅を控え, これから(イスラエルは兎も角として それ以外は)戒律上はアルコール類厳禁のイスラームを信仰する人が多数を占めるアラブ世界に向かうとなるとビールなど飲む機会はほぼ無くなるかなとの思いあり, トルコ側の国境の街アンタキヤにいるうちにと考えて, また近くの「めし屋」に行ってビールを飲んだ。

でもトルコもイスラームが多数派では? そうそう, その通り, トルコも人口の99%はムスリムつまりイスラームを信仰する人が占めるけれど, これまでのトルコ旅 note 何編かでも書いてきた通り, トルコの街でビールなどアルコール類を飲める店を探すのには苦労しなかった。その辺はかなり "穏やかな" イスラーム多数派国。「アタチュルク」(アタテュルク)の改革が及ぼした影響あってのことなのだろうか。おそらくはトルコの自称ムスリムの中に飲む人はそこそこいる(もっともトルコも東へ東へとイランに近い方角に進んでいくと雰囲気変わってくるけれども)。

さて, その「めし屋」のテレビでは, ジョン・ウェイン主演のアメリカ映画をやっていて(先住民族を悪者扱いする西部劇!), 子ども達が見入ってた。「アメリカ」(アメリカ合州国)はここでも強かった。一言で言うと, アメリカン・カルチャーの席捲の一端, って感じに見えたわけで。

大事なことを書いておこう。店の人たちはみな愛想がよくて, いい感じの人たちだった。

明日はアラブ。アラブ世界の旅が待っている。

写真 2)

旅日記・抜粋 6)

まずは, カッパドキアの奇景を見物して滞在したユルギップ(ユルギュップ)からここアンタクヤ(アンタキヤ, ハタイ県)までバスでやってきた時に見た風景についての, 思い出しメモ。

ところで, 上でも引用したけれど,

https://ja.wikipedia.org/wiki/アンタキヤ によると,

アンタキヤ (Antakya) は、トルコの都市。古代シリア地方北部の主要都市アンティオキアの後身であり、歴史的シリアのうちトルコ領に編入された地域にあたるハタイ県の県都となっている。1997年の統計で人口約145,000人。ラテン語名はアンティオキア。

ウィキペディアの1997年統計も古いけれど, それと比べても, 筆者が旅した1983年当時はおそらくそんな人口多くない。その後, だいぶ増えたのではと思う。

アンタキヤは,

シリア・アラブ共和国からトルコ共和国ハタイ県を経て地中海に注ぐアスィ川(古代のオロンテス川)中流の河岸に位置し、シリア地方北部の政治、経済の要衝である。しかし、市内には古代以来の建造物はほとんど残っておらず、博物館に集められたローマ時代のモザイクや、郊外にわずかに残る古い教会からわずかに古代を偲ぶことができるのみである。

アンタキヤを中心とするハタイ県は、元来シリア地方の北西部にあたり、住民のかなりの部分がアラブ系の出自をもっているとされる。この地方は現在もアラビア語のシリア方言とトルコ語の多言語話者が多い。

というわけで, かつて アラブ の地域でもあったと言える アンタキヤ, アラブ系の出自の人が多く住んでいる街ではあるけれど, 今はアラブでない民族 が主体 の国, 歴とした, トルコ共和国領 の街なのだ。

ここから先が アラブ の旅。

1983年9月5日, いよいよ トルコ共和国側 国境の街 アンタキヤ を発ち(チェックアウト時に宿に払った 2泊分「900TL」は当時の旧トルコリラと日本円の為替レートで 900円程度), シリア・アラブ共和国 へと 向かったのだった。

上にも書いたが, その年のハッジ(ムスリム, イスラーム教徒によるサウジアラビアのメッカへの大巡礼)の時期が近い影響でバスは予約でいっぱい, 相乗りタクシーとヒッチハイクでアレッポに向かった(アレッポはシリア・アラブ共和国第2の都市, シリアの首都はもちろんダマスカス, アレッポに滞在した後, 有名なローマ帝国支配時の都市の大規模な遺跡があるパルミラでの滞在を経て, ダマスカスにも滞在した)。

乗り合いタクシーに途中から同乗した2人はシリアとの国境に着く前に降りたが, うち, 「おじがシリアに住んでると言った」一人は, その後続けて話すと「私は 1953年にエルサレムで生まれた」と言い, 訊くと, 彼はパレスチナ人で, 「今トルコに住んでいる」ということだった(トルコにも1948年のイスラエル建国と戦争や 1967年の戦争でパレスチナの地を追われたパレスチナ難民はわりといるのだと思う)。シリアを旅した後, ヨルダンを旅し, その後, パレスチナとイスラエルを旅したのだが, この時に会ったトルコ在住の彼が, 筆者が 初めて直接話したパレスチナ人 だった。

さてさて, いざ アラブ世界へ!

Sultans of Swing 〜 Dire Straits ♫

今日も音楽で締めようかと。オスマン帝国時の スルタン制を廃止した「アタチュルク」(アタテュルク)のことを前章で書いたし, この後も 陸路の旅は続くってわけで, 何となく似合いそうな 2曲を。

まずは Sultans of Swing, 「俺たちはスイングのサルタン(スルタン)だぜ」と歌ってるわけで, 「スルタン廃止するぜ」なんて全く言ってないけれど(笑)。でもまぁトルコ最大の都市にはブルーモスクとして有名な Sultan Ahmed Mosque (Sultan Ahmet Camii) があるし,

その イスタンブールのヨーロッパ Occident 側とアジア Orient 側を隔てているのは ボスポラス海峡, つまり Bosphorus Strait もしくは Bosphorus Straits なんだし(笑)。

こちらは イスタンブールの, 金角湾に架かる可動橋(跳ね橋), ガラタ橋。金角湾は, ボスポラス海峡 Bosphorus Straits からヨーロッパ大陸に切り込んだ東西に細長い湾(横着してウィキペディアから丸写しするとその「南は古代ギリシアのビュザンティオンの跡地であるイスタンブール旧市街」「北は東ローマ帝国とオスマン帝国の時代に西欧人の商人、使節の居留地であったガラタの町」)。

単なる語呂合わせかよ, そうです, いやしかし,

別に 1983年当時「中東」(西アジア)を旅する筆者は Dire Straits つまり "酷い苦境" に立たされたり, Dire Straits すなわち "絶体絶命の窮地" に陥っていたわけではないけれど, しかしいわゆる「貧乏旅行」バックパッカー, Dire Straits 要するにその "「財政」状態は火の車" ではあった, でも Swing などの音楽のお陰で明るく前向きに旅していたんだぁ, なワケある, かな ♫

Sultans of Swing 〜 from Dire Straits' self-titled debut album released in October 1978 ♫

*一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)より「著作権を有する音楽著作物の著作権を侵害している」旨, 指摘を受けた為, 当初 私の誤認識によりここに掲載していた英語歌詞を削除しました。歌詞に関心のある方は, 公式サイト等に掲載されているものを確認してください(2022.9.2 加筆/削除/編集)。

Road to Nowhere 〜 Talking Heads ♫

行き先がなかったわけではないし(ユーラシア大陸「ほぼ」一周旅行しようとして日本を発ったし, 予定していて行かなかった国も複数あったけれど, 旅する国々, 目的地についてざっくりとしたプランはあった), 喋る頭, じゃなくて, テレビや映画の画面に顔だけ見せながら喋る語り手でもないし, 肩から上を大写しにしてカメラに向かって話す人間でもないけれど。David Byrne って, どうしてバンド名をあれにしたんだっけ(笑)。

Road to Nowhere 〜 from Talking Heads' sixth studio album "Little Creatures" released in June, 1985

間違えた(笑), あの歌はこちら ♫

*一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)より「著作権を有する音楽著作物の著作権を侵害している」旨, 指摘を受けた為, 当初 私の誤認識によりここに掲載していた英語歌詞を削除しました。歌詞に関心のある方は, 公式サイト等に掲載されているものを確認してください(2022.9.2 加筆/削除/編集)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?