2020年11月の記事一覧

まなかい 小雪 第59候「朔風払葉(きたかぜおちばをはらう)」

樅の木を一本買った

毎年ご依頼くださるお客さんのところへ運んで飾り付けをするのだ。

植木問屋さんの樅の木置き場の横には大きな欅が何本か立っていて、樅の木も落ち葉にまみれて、懐のある樅の枝の間にも積もっている。

それも素敵なので、そのまま枝折って包んでもらう。

一晩車に積んでおいて翌朝納品に出発するとき、助手席前のダッシュボード上で動くものがあった。

背中にたくさんの落ち葉を載せた小さな虫が這っ

まなかい;立冬 第58候「虹蔵不見(にじかくれてみえず)』

光と水。

太陽光が空に浮かぶ水の粒を透過するとき。水滴が光の秘密を見せてくれる。

太陽と地球が世界を見るためくれたとしか思えない瞳。

一人一人異なると言われる瞳の虹彩。

目は、無量光のうち、だいたい七色の光の組み合わせが見えるようになっているらしい。

眼球という天体がふたつ。

頭蓋骨の窪みに嵌って、油のような物の中に浮いている。

虹蔵不見

冬、空気が乾いて、空に水が減って虹が見えな

まなかい;立冬 57候『金盞香(きんせんかさく)』

「金盞」とは水仙のこと。

「金盞」の「盞」…「戔」に「薄くて重ねたもの」の意があると『字統』に記されている。水仙の花は、3枚の花びらと3枚の萼に、副花冠が合わさっていて、確かに薄い盃を重ねたようだ。輝くように黄色い薄物の盃と見立てて「金盞」とついたのだろうか。

爽やかで苦味も効いた濃厚なあの香りに、お酒を注いで飲んだらどんな味がするのだろう。

漢名は「仙人は、天にあるを天仙、地にあるを地仙、

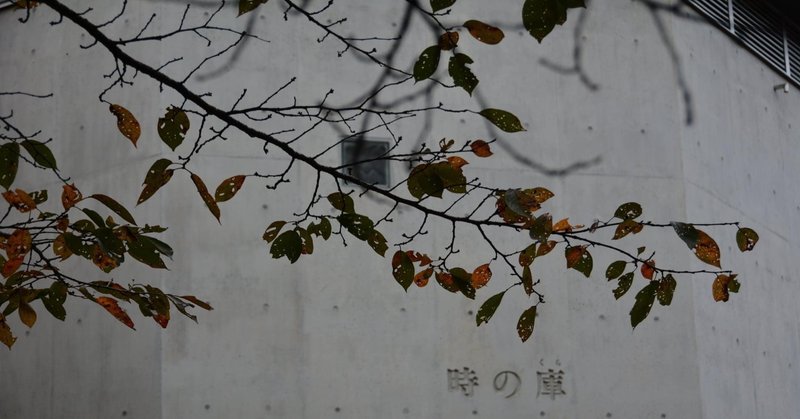

まなかい;霜降 54候 蔦始黄(つたはじめてきばむ)

数年前までは「信濃デッサン館」という名だった。今は「残照館」と名前が変わったが、僕には「デッサン館」が馴染みがある。夭折した画家や詩人らのデッサンを主に収蔵していた。デッサンは素描、「そ」は粗や祖にも通じ、粗いけど、始まりでもあり、素「もと」でもある。その名の通り、彼らの生きた痕跡がザッと光陰の矢のように明滅している。もちろんデッサンばかりではないが、村山槐多、松本竣介、関根正二、野田英夫、小熊

もっとみる