ハードボイルド書店員日記【77】

「ウクライナに関する本でオススメありますか?」

新刊の品出しを終えた午後3時20分。レジカウンターへ向かい、荷物が大量に残っている同僚に「代わろうか?」と告げる。「ありがとうございます。助かります」何度も頭を下げられた。彼女は客注担当も兼ねていて仕事量が多い。真ん中に入る。隣のレジでカバーを折っていた文具担当の男性バイトがさっそく声を掛けてきた。

「俺も探してる。プーチンやロシアの実情を批判的に書く本は多いけど、ウクライナに特化したものはあまりない」「ですよね。さっきまでそういう話をしていて」余程暇だったのだろう。だったら彼女をレジから出してやれ。自分からは言えないタイプなのだ。「ウクライナ人の書いた本でもいいんですけど」「それならいくつか読んだ」「本当ですか」カバーを折る手が止まっている。

「オリガ・ホメンコ『ウクライナから愛をこめて』は面白かった」「小説ですか?」「日本の大学院で学んだウクライナ人の著者が日本語で書いたエッセイ」「いいですね。異文化を紹介してくれる入門書みたいで」「でも新刊書店ではもう買えないかも」「え、そうなんですか」「少し前まではロシア語の方がウクライナ語よりもカッコいいという風潮がウクライナの子供たちの中にあった、みたいなことが書かれていた」「読みたいなあ」メモ帳に題を記している。熱心なのはいいことだ。

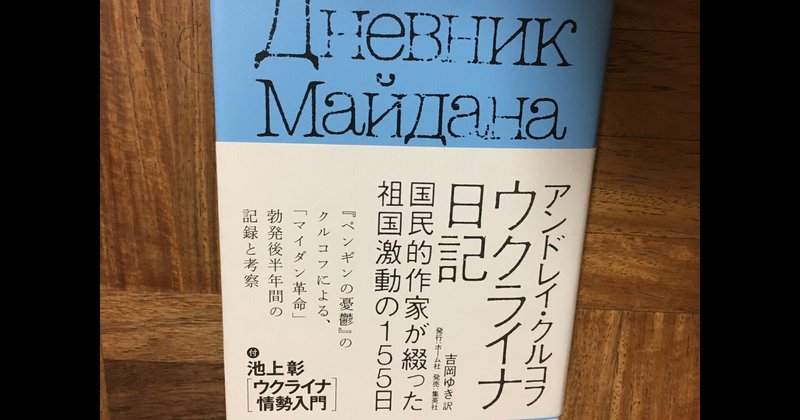

「ウクライナの小説は読みました?」「少し。アンドレイ・クルコフ『ペンギンの憂鬱』とか」「大きい書店で見掛けたことあります。新潮クレスト・ブックスですよね」「よく知ってるな」本当に感心した。「どういう話ですか?」「主人公はソ連崩壊後のウクライナの首都キエフでペンギンと同居してる作家だ。仕事は存命著名人の死亡記事を書くこと」「生きてる人の死亡記事? 何か不穏で危機的っすね」「実際不穏なんだ。社会主義体制の残り香というか」「新刊書店で買えますか?」「大丈夫だろう」「ペンギンの憂鬱、ですね」「同じ著者の書いた『ウクライナ日記』をいま読んでる。ロシアに関する市民の生の声が興味深いし、注釈でこれまでの歴史を学べる。本編の前に収録されている池上彰の『ウクライナ情勢入門』も参考になった」「いいですね!」メモ帳をチラ見する。様々なタイトルが書き込まれ、いくつかは横にチェックが入っている。読了済みということか。

これだけ話していてもお客さんが来ない。その状況こそ我々にとっては不穏で危機的だ。もちろん忙しいよりは暇な方がいい。給料は変わらないのだ。だが暇だけになれば何ももらえなくなる。軍需産業で働く人の心情と一瞬シンクロしかけた気がする。錯覚だろう。

「先輩っておいくつですか?」「何だいきなり」「何となく」「もういい歳だよ。どうして?」「ぼくが先輩ぐらいの歳になる頃にはそれぐらいの知識があるのかなって」「俺なんかよりもっとすごいことになってるよ」本音だった。私が彼ぐらいの頃は他人にオススメの本を尋ねて答えをメモに取ることなど一度もしなかった。仕事でも同じだ。漫画家志望の親切な先輩が何度でも教えてくれることに甘えていた。

「ウクライナの本を読んだ人が身近にいなくてガッカリしてたんです」「みんな仕事と家庭で忙しいんだ。俺は独身だし無責任な下っ端だからいくらでも読書に時間を使える」「そんなことは」「ある作家がエッセイに書いていた。『小説を書いていたら小説は読めない。読んでいたら書く時間が取れない』」「先輩は読んでるし書いてますよ」「だからどちらも中途半端なんだ」「それが中途半端なら大谷はどうなるんですか?」「あんな大物と比べるな。彼は投げても打っても結果を出してる」「結果が全てじゃない、って前に話してたじゃないですか? 私利私欲を捨てなくてもいいけど、公のために何かをする志を持つことが大事だと」たしかに言った。いつだ? そんなに前でもなかった気がする。

「だからこれからもたくさん本を読んで、ぼくらにいろいろ教え」「すいません、この新書を探していて」「いらっしゃいませ」いいタイミングでお客さんが現れた。そこから急に忙しくなり、会話は途切れたまま終わった。だがこちらこそいろいろ教わった。読みながら書く。結果が全てじゃない。公のために何かをする志。忙しない日常に埋もれて忘れかけていた。ありがとう。できることをやっていく。

作家として面白い本や文章を書くことでお返し致します。大切に使わせていただきます。感謝!!!