ハードボイルド書店員日記【172】

「ない? ああそう」

閑散期の平日。しかし荷物は多い。先月ひとり辞めたから尚更そう感じる。混み具合に留意しつつレジを抜け、品出しを急ぐ。昼休憩を半分削るという切り札が脳裏を掠めた。だがよくよく考えたらそんなカードは配られていない。あったとしても私には見えない。少なくとも最低賃金でサービス早出を繰り返す非正規書店員の手元には。

「取り寄せもできないの?」「すんません」「そこは『申し訳ございません』だろ」カウンター脇のPCの前で、小柄な年配の男性がハードカバーの大きな本を肩に掛けた布のトートバッグへ仕舞う。若いバイトが不貞腐れた態度で頭を下げる。「じゃあさ、この近くに大きい本屋ない?」「大きい本屋すか」「近くじゃなくてもいいや。都内でこういうのを扱ってそうな書店知ってる?」なぜ「研修中」の札をエプロンに着けている者へ訊ねるのか。案の定キーボードに指を置いたままフリーズしている。

「ひとつも出てこないの? せめて紀伊國屋の新宿店とか八重洲ブックセンター本店ぐらいは知ってなきゃダメだよ」後者は街区の再開発計画に伴い、昨年3月に閉店した。そんなことも知らずに新人へドヤ顔してもダメだよ。

「代わる」「あ、先輩すんません」「お、少しは話のわかりそうなのが来たな」上がかすかに切れた薄い唇へ笑みを浮かべている。「アンタがよく行く都内の本屋を5つ教えて」「なぜそのような」「答えでこの店の程度がわかる」やれやれ。たまに誤解されるが私は店長ではない。正社員ですらない。「いいですか。言いますよ」

篠崎の読書のすすめ

表参道の山陽堂書店

千駄木の往来堂書店

田原町のReadin’ Writin’ BOOK STORE

荻窪の本屋Title

顔が固まっている。「ひとつも知らん」「大型店ではないからでしょうか」「もっと有名なところには行かないの? 丸の内の丸善とか」「あまり」「業界のトップランナーから学ぼうという意欲がないのかねえ。そんな了見だと閑古鳥は鳴き止まんぞ」いま混んでいない理由は明白だ。平日の午前中だから。土日か祝日の昼間に来ればわかる。だがそんな理屈では納得しそうにない。

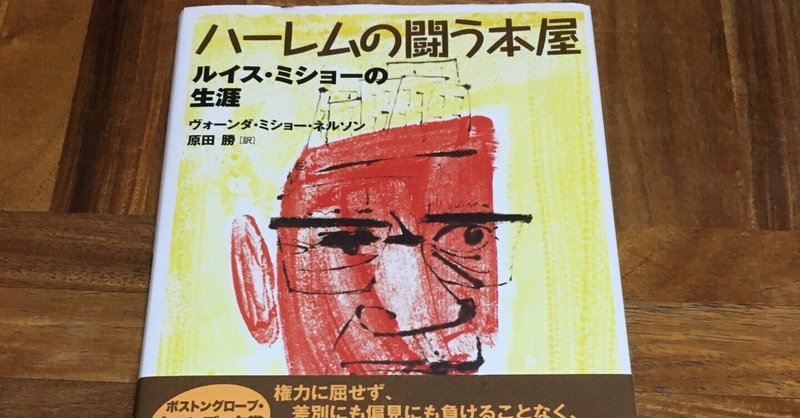

トートバッグの中身が視界に入った。あすなろ書房から出ている「ハーレムの闘う本屋 ルイス・ミショーの生涯」だ。ニューヨーク市ハーレムにアフリカ系アメリカ人書店をオープンした人物の伝記である。

「お客様、そちらの本をどちらで」「ん? これは家の近くの図書館で借りたんだよ。どこの書店にもないから。出版社も在庫切れらしいな」「昨年末に田原町のReadin’ Writin’ BOOK STOREへ行った際、見掛けました」「本当か?」表情が変わった。

「まだ売れてなければあるかもしれません。私も数年前にそこで買いました」「どうして大型書店にも出版社にもない本が、そんな聞いたことのない小さな店に」「版切れになる前に仕入れたのが残っているのでしょう」「驚いたね。大きい本屋はどこも『置いてません。取り寄せもできません』の一点張りだったのに」書店の場合、大は小を兼ねるとは限らないのだ。

よろしければ、と控えめに申し出る。「その本の60ページを開いていただけますか?」「何で?」「私の仕事上のモットーが書かれてまして」こんなフレーズが記されている。

倒れている人を進んで助けなさい。でも、助けようとして自分まで倒れてはなりません。

「あー、これかあ」嬉しそうに見入っている。「たしかにいいこと言うよなあ」「もうひとつ。119ページを」こんなことが書かれている。

「あんたたちはいつだって、『わたしたち』になにができるか、というが、それじゃあだめだ。大事なのは、1人の人間として、『きみ』がなにをするかだ」

しばし考え込む。「つまりアンタの答えが体現しているのは、この書店ではなくアンタ個人の程度。高くても低くても。そう言いたいのかな?」口に比べたら頭の回転は悪くない。「新人への教育が行き届いていないことの言い訳にはしません。申し訳ございませんでした」深々と頭を下げる。「なるほどな」口元で金歯が光った。「ここの棚は好みじゃない。でも1人の人間としてのアンタはまあまあ面白そうだ」「ありがとうございます」「田原町だっけ? 近々行ってみるよ」「月曜がお休みで12時オープンです」「わかった。ありがとう」

また来てください。次は「棚も面白そうだ」と言わせてみせます。

作家として面白い本や文章を書くことでお返し致します。大切に使わせていただきます。感謝!!!