速水御舟 作 「炎舞」を書く 俺流解析総集編 『御舟の時間への凝着』を斬る 3138字

全国 5人ぐらいの「俺流解析総集編」ファンの皆様、長らくお待たせいたしました。ついに速水御舟 作「炎舞」の俺流ギッチリ思い込み解析です。

さて「俺流解析総集編」といえば、日本でいや世界でも最も早くリリースした拙著、 Leonardo da Vinci「サルバトールムンディの意味・俺流解析総集編」を思い出していただける御仁もおられるでしょう。今回は日本の近代画の巨匠、速水御舟 作「炎舞」に迫ります。お付き合い方宜しくお願い申し上げます。

尚、本稿、創作のためのリサーチゆえ、一部独善的に読めるカ所も散見されます。ユルークお楽しみくださいますよう。 世一

サルバトールムンディ「俺流解析総集編・俺流解析画像のひとつ」

■

そもそも私にとって、速水御舟 作「炎舞」を巡る旅は、書きかけの小説である『燁冥(ようめい)』(仮題)の中における触媒として炎舞を紡ぎあげることにあった。書き出し当初は「薫風(くんぷう)」というタイトルにするつもりだったのだが、作品の作風とタイトルにあまりにも乖離がありすぎるように感じていたところ、御舟の「炎舞」が堕ちてきた。この時点で新作のタイトルを『燁冥(ようめい)』とすることを決めたのである。

この速水御舟 作「炎舞」という作品との出会いのきっかけとなったのが、今年の二月の茨城県近代美術館での「速水御舟展」に関して書いた二本の原稿だった。

■「絵画は楽しく美しい。すべての芸術家は芸術家という人間だったに過ぎない。」

■「瞬間をスッパ抜く妙技『蝶々と柘榴にみる凝着の時間』茨城県近代美術館・速水御舟展から」

中でも特に私が刺激を得た二枚の画がある。ここでもう一度紹介しておきたい。

私がこの二枚の画から受けたインスピレーションは、Linkの「瞬間をスッパ抜く妙技『蝶々と柘榴にみる凝着の時間』茨城県近代美術館・速水御舟展から」を読んで頂くと膝の一つも打っていただけそうだが、以下に簡単に記しておく。

まず「速水御舟作 鍋島の皿に柘榴」だが、構図の不自然さに疑問を持った。何故、御舟は柘榴をあのように鍋島の奥に配置したのか。何故配置しなければならなかったのか。私には、これがこの画を読むための急所となった。

御舟は、柘榴を動かしたかったのだ。柘榴が転がる瞬間を切り取りたかったのである。即ち、時間を切り取りたかったのだ。その顕れは、速水御舟作 椿花瓶彩からも見て取れる。

御舟の作品には頻繁に蝶や蛾、花などが顔を覗かせることでも知られるが、御舟は花すらも「静物」としては扱ってはいないのである。ここでは蝶と等しく花瓶に活けられた椿にすら命あるものの世界を表現しているのだが、それ即ち、時間を切り取ったに通じてくるのである。

この辺りの御舟の思考の癖や精神世界に思いを寄せてみると「大正期」という近代化して行く日本国内の世俗の様相は切り離せないところと観えて来る。前の原稿でも書いたことだが、特にカメラの性能が著しく発達を見た時代であり、そのことが御舟の「写実と象徴」への拘りを一層強くしたようにも感じられるのである。

さて、序盤から答え合わせをしてしまうようだが、速水御舟 作「炎舞」を鑑てみよう。

既に私の言葉を必要としなくなっておられるのではないだろうか。蛾は命あり、一つ所に留まることなく狂ったように舞い、炎は水を得た魚よろしく、その命の炎を千変万化に姿形を変えながら舞い踊る。そんな瞬間を切り取った__________命の時間を切り取った作品なのである。

速水御舟は「型を恐れる」という言葉を残している。さてここにお運び頂けている読者の皆様におかれては、御舟の云うところの「型」とは何を指していると考えられるだろう。

私は、万物に命宿しと考えたとき________時間は等しく与えられる。その一瞬を追うことを自らの画業に課したと眺むるのである。なぜなら、命と時間には型がないのだから。

■

さて、速水御舟の「炎舞」だけであるのなら、我が作品に落とし込むに正直申し上げて難は覚えなかっただろう。事実と自分で決めたこと、自分で感じたことを小説の中紡ぎあげれば済む話である。

が_____そうは問屋が卸さない。

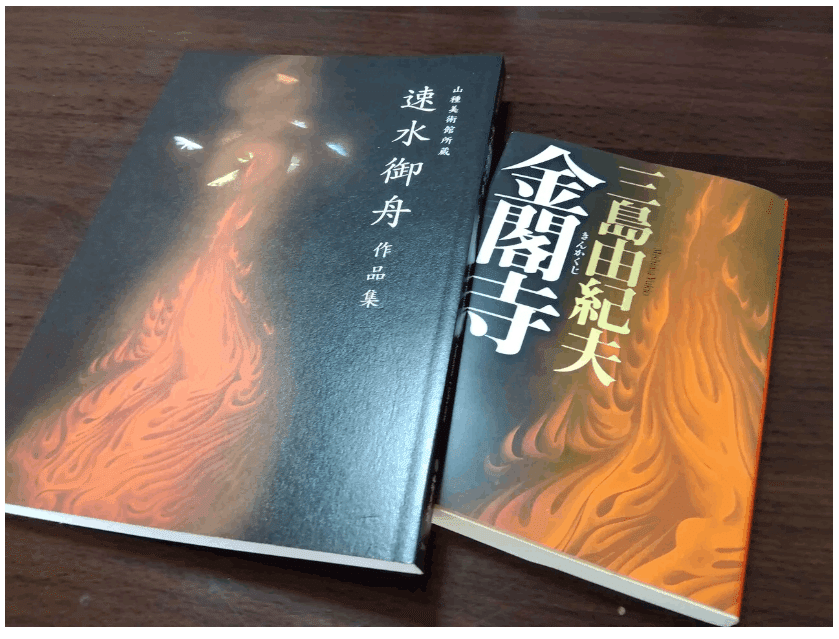

いざ、東京渋谷区広尾の山種美術館に足を運びそこで見たものに驚いた。振り出しである。三島があの三島由紀夫が待っていた。「貴君、やっとここまできたか」と云わんばかりに。同時に私にとっては恐ろしさが勝った瞬間ともなった。

「私はとんでもない愚かをし、取り返しのつかない恥をかく処だった」と。

一難去ってまた一難とは正にこのことである。ましてや相手は三島由紀夫である。我が敬愛する吉行淳之介でさえ、ほとんどスルーした天才。三島由紀夫だ。三島由紀夫は金閣寺の文庫本装丁画として、この速水御舟 作「炎舞」を選んでいたのである。

なんのなんの、これも怪我の功名_______有体に申し上げてみようか。私が御舟の炎舞を小説に紡ぐことを考えた段階で、私の頭の中は三島由紀夫とシンクロしたのである。何故かって、私は知らなかったのだから。三島が炎舞を装丁画として使ったなどということは。まして、三島は炎舞をオリジナルで使っていない。カットして装丁画として使用しているのである。そりゃぁわかるまい。重ねて言えば、金閣寺を読んだのは20代である。装丁画も覚えていなけりゃ、細かな話なども覚えていない。吉行作品の間を埋める程度に読んだぐらいだろう。

さらに申し上げてみようか。

わたしはこの二月に「俺流読後かんそう文『三島由紀夫の愛した美術』共著・宮下規久朗 井上隆史」という原稿と「閲覧注意・俺流読後かんそう文『三島由紀夫の愛した美術』第二弾」の二本の原稿を仕上げている。

偶然か ? たまたまか ? 必然か_

さらに重ねて申し上げれば、速水御舟の作品を紹介した前の二本の原稿を書いたのも二月である。導かれるとはこういうことではないのか。シンクロとは正にこういうことではないのか_____と私は勝手に思い込むことに決めているのだが。

さて、少し前にここで書いた原稿に「御舟と三島と"業火と劫火"」という原稿がある。本稿の締めくくりとして寄せるが、私が仕上げを試みる『燁冥(ようめい)』とふたつの「ごうか」が紡がれることになることだけは決着をみた。

書けんのかよ。。。聞かないでくれ。わたしもわからんのである。ただこの作品を私は仕上げなければならない。それだけのことだ。

絵画を小説に紡ぐというのは本当にオモシロく楽しい。

次から次にファクトが顔を覗かせる。拾うところ、捨てるところ脚色するところ、思い込むところ、学びを深めるべき処。

書き手次第ではあるのだが、結論としては自分だけが見える景色を紡ぎあげることだろう。

どんなお話しであっても現実世界と縁が切れることは無い。特に話しを創る、創作する小説という世界の難しさは現実世界の何に、何処にゼロを定めるかという処に尽きる。その点、ドキュメンタリーでありノンフィクションは事実を過不足なく紡ぐことが役目。ゼロも決まっていればゴールも決まっているのだ。

寧ろ、お話しを創らねばならぬ小説の難しさであり、奥深さを感じた瞬間となったことは記しておきたい。

2023/07/13 飛鳥世一

以下、関連原稿

速水御舟 作 「夜雪」を小説に紡いだ作品。宜しければ暇つぶしに。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?