「光る君へ」のその後をめぐる宇治陵巡礼 その6 「君の犬」

さて、この連載もそろそろ終わりが見えてきた。塔、光、坂、神ときて今回は「死」がテーマになる。まあ墓巡りなのだからそもそもこのエッセイというかコラムのすべてが死をテーマにしていることにはなるのだろうけど。

藤原基経の陵墓とされる宇治陵36号がある許波多神社から、いよいよ今回の本命中の本命であり、「光る君へ」の主人公である藤原道長の陵墓とされている宇治陵32号へと向かう。「響け!ユーフォニアム」の聖地のひとつでもあるマクドナルド木幡店の前を通り過ぎ、モネの絵のような水路を超えて、木幡の東側の丘へと続く(またしてもまたしても)坂道を登っていく。たぶん中学や高校の同級生の実家なんかがあったりするのだろうが、じつはこれまでこのあたりを歩くことは、ほぼなかった。

自分の実家は木幡の中では北の端で南北に走る府道より西側のエリアになる。通っていた岡屋小学校も木幡中学校も西側だ。さっきも書いたけどその一帯は土地が低く、この連載の「その4(https://note.com/alkotto/n/n1e708033f931)」でも書いたようにいわゆる「坂の下の街」ということになる。JR木幡駅から木幡池、隠元橋、自衛隊五ヶ庄駐屯地といったあたりがぼくに取ってはメインのテリトリーで、今回巡っている宇治陵はその多くが府道より東側の木幡山の中にあり、坂の途中の街。まあ要するに山を切り崩して作ったニュータウンなのだけど、坂の下に住むぼくに取ってここらは東宇治高校に通学していた時代に登下校で「通過する」場所に過ぎなかったからだ。そのためか高校生のときすでに、府道を境に東側に住む人と西側に住む人とのあいだで、どこか文化の違いのようなものを感じていたのを覚えている。

さて、そんなことを考えながら(ぼくはなにかとりとめのないことを考えながら歩くのが好きなので)、ダラダラと続く坂道を登っていく。10分ほど登り、坂が少しなだらかになったと思ったころ、住宅と住宅の真ん中にある車も通れないような生活道路というべき細い路地の一角、とある民家の真隣に、藤原道長の陵墓(とされている)宇治陵32号が、ひっそりとそれでいて忽然と姿を表す。

え?コレっすか?ほんとにコレがあの偉大なる藤原道長さまのお墓(といわれている)なんすか?コレじゃない感がすごいんですが。みたいな、予想とはまるで逆の驚きがあった。もしや盛り土に木を植えただけなのでは?といった不敬な思いが頭をよぎるが、いやそうじゃない。民の暮らしを案じた道長だからこそ、自らの陵墓は質素なものにしたのだ。そう解釈しよう。そうして、ついでといったらあまりに申し訳ないが32号の向かいにあった33号にも手を合わす(こちらの方が立派なのでは・・・いやなんでもない)。

それにしても、ここである想像(妄想)を働かせてみる。藤原道長が眠る(とされている)墓の隣のこのお宅のリビングで「光る君へ」を観るというのは、はたしていったいどんな心持ちになるものなのだろうか、と。道長の幽霊が現れて、いやあこの時は大変だったんすよ、なんて解説してくれたりはしないだろうか。なーんて。いやまあ意外とご当人はふーんというくらいのものかもしれない、そもそも大河ドラマそのものを見ていないかもしれない。そもそものそもそもでいえば、この家の隣にある小さな森(というか盛り土)が藤原道長の陵墓かもしれない、などということさえ考えたこともないということだってじゅうぶんありうる。このぼくだって許波多神社にある基経の墓も総拝所である宇治陵1号も、その前を何度も通っていたにもかかわらず、その存在すら知らなかったのだから。

ちなみにこの近くには37あるとされる宇治陵のうち最大といわれている23号があるのだが、今回は行かなかった。というか辿り着けなかった。下調べが甘かったのもあるが、なにしろ近くまで来ているのに住宅地で道が入り組んでいて何度も袋小路に阻まれて「あの家の向こうに見えてるアレなんだけどな」という経験を何度もした。たどり着くためにはいちいち坂道を下って府道まで降り、そこからまた別の坂道を登っていかないと辿り着けない構造になっている。これはここだけではなく今回多くの場所で経験したことだった。どこかで聞いたうろ覚えの話によると、閑静な住宅地では防犯上の観点からそういう構造になっているケースがあったと記憶しているので、ここら一帯もそういうことなのかもしれない。

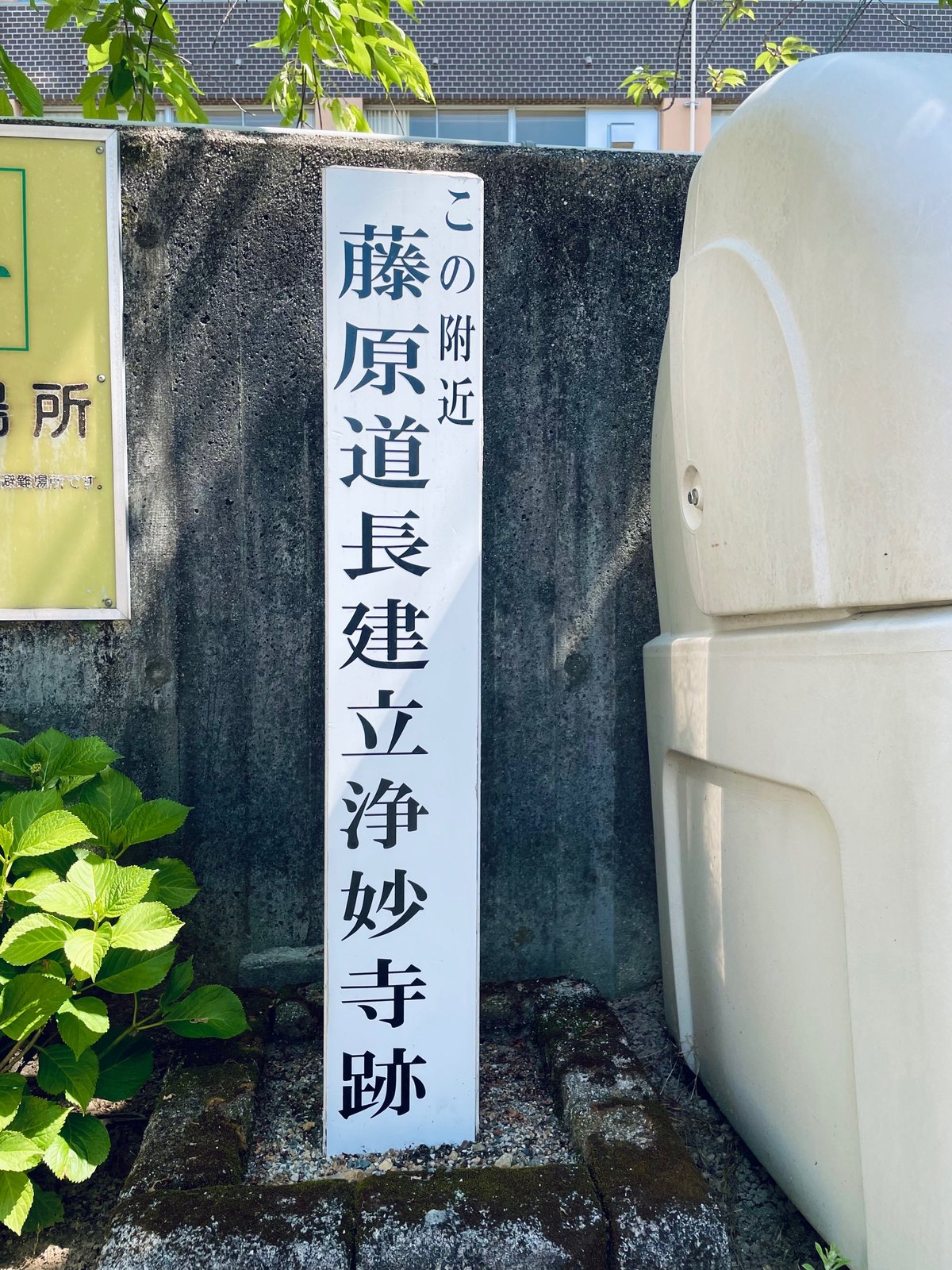

さて、次にめざすのはそのその藤原道長が建立したとされる浄妙寺跡の碑があるという木幡小学校の校門。浄妙寺がどういうお寺だったかというと、とあるウェブサイトなんかによれば「藤原道長が寛弘2年(1005年)に藤原氏の菩提を弔うために建立した寺です。 寺地の選定には陰陽師の安倍晴明などがあたり、川の北方にある平地に定められました。 建築工事には道長は頻繁に木幡に足を運んでいます」なんて感じで書いてあるわけだが、それ以上のくわしい経緯はわからない。ただ、「大鏡」によれば父・兼家とともに木幡の藤原北家の墓地に参詣した道長は、納骨堂といっても実際には野晒し状態になっていて、どの墓が誰のものなのかがわからない状態になっていることを目の当たりにし、それを憂いて建立したのが浄妙寺だとされている。まあ現在も埋葬されているとはいわれているものの、実際にどの陵墓に誰が埋葬されているか定かでないように、当時すでに荒れ果てた墓場と化していたのだろう。これではあまりに哀れで無常であると悲嘆した道長が、供養として寺院を整備したと考えるのは妥当なところであろう。その浄妙寺があったと推察されているのがここ木幡小学校あたりということだ。

許波多神社の境内にある基経の墓(とされている)36号について「その5(https://note.com/alkotto/n/n1bed4132c0b3)」でも書いたけど、けっきょく栄華を極めた藤原北家の面々でさえ、さすがに死後千年も経つとどこに埋葬されたのか定かではないということになってしまうわけである。ましてやな名もなき民衆の死は歴史書(いまでいえば新聞や雑誌)にさえ載ることなく跡形すら残すことはできない。死の痕跡がないということは生きた痕跡がないということの裏返しでもある。

新聞になんて書いてないのさ

すこしのあいだ泣いてみたんだ

君も帰って来ないんだと

わかった気がして

(中略)

夢の浜辺に埋めましょう

掘っても掘っても指先に

触れてくるのは柔らかな

思い出ばかり

岬の波間で揺れるのは

白い小さなぼくらの舟

空っぽのままで出ていくよ

輝く海へ

ぼくにとっての死のイメージはこのキセルが歌う、とっても暗くてとっても優しい歌に近い。数年前に猫を亡くしたが、柔らかかった毛や身体は、時間の経過とともに少しずつ固くなっていく。そして火葬し骨になってしまうと、数日もすればその柔らかかった感触はあっという間に失われてしまうのだ。それでも、いまでも、いつまでも、思い出として残っているのは、彼のその柔らかで優しい身体の感触なのだ。そしてそれさえ、その優しい死のイメージさえも、墓参りをしてくれる人、あるいは少なくともぼくやあなたがこの世にいたことを知ってくれていた人が生きている間だけの、ほんの束の間のことなのだろう。「ぼくを知る人がみんなこの世からいなくなった時、本当にぼくは死ぬのだ」。そういう意味ではこの藤原北家の陵墓巡りにもささやかながら意味はあるのかもしれない。

余談だがキセルは宇治出身のバンド。辻村兄弟は顔が中学校の時の辻村先生に似ているのでもしかしたら親類なのではないかと思ったりもしたが定かではない(おふたり歳を重ねてますます似てきた気がする)。そしてこれまた余談ではあるのだが、この木幡小学校はぼくの母校ではない。ぼくの母校は先ほど登場した岡屋小学校といって方角でいえば、ここから直線距離にしておよそ1.5km南西の方角にある。どちらかといえばスタート地点である黄檗駅に近く、木幡中学校は木幡小学校と岡屋小学校のほぼ中間にある、というのがおおよその位置関係だ。

ちなみにさらに余談なのだが、岡屋小学校がある場所は「その4(https://note.com/alkotto/n/n1e708033f931)」にも登場した、かつてこの木幡から槙島、向島、淀、観月橋あたりまでを含む巨椋池という巨大な池の重要な港だった岡屋津があった場所で、「その5」に登場した「もうひとつの許波多神社」もすぐ近くにある(こちらの許波多神社は「響け!ユーフォニアム」の聖地のひとつでもある)。

いまから20年くらい前(たしか源氏物語が描かれて1000年とかだったはず)に初めて源氏物語を読んだとき、京から宇治へと向かう宮中の者たちが、なぜ伏見や木幡と言った今の京阪電鉄が遠おるルートを真っ直ぐ南下せず、わざわざ道中険しくもののけが棲むという木幡の山を恐る恐る迂回して通っていったのかと疑問に思っていたのだが、すぐに「ああ巨椋池!」と気がついたのだった。当時は橋もあまりなく陸路で宇治にいくためには巨椋池や氾濫が多かった宇治川を大きく迂回する必要があったのだろう。道長はよく船で宇治に通っていたというので、おそらくはそうした際に使われる港のひとつが岡屋津だったのではないか。地域史を掘っていくと際限なく面白い話が残っているのが宇治や京都、奈良といった古い土地の良さではあると思うのだが、なかなか自力では限界があるなあ。これもいつかは調べてみたい。

というわけで例によって話がずいぶんと脱線してしまったが、そろそろ藤原北家陵墓巡りに戻らなくては。お次は35号。ここは先に紹介した今昔物語で自身の叔父の若妻を寝盗ったお話でお馴染みの(しかしずいぶんなイメージだな)あの時平の墓とされている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?