多様な意見を活かす建設的合意

こんにちは、山田晃義です。

今回も前回に引き続き、書籍「リフレクション」から得た学びを投稿させていただきます。

前回の記事では共感について紹介しましたが、今回は、共感によって得られた多様な意見をもとに、うまく合意形成する方法について、書籍で挙げられている具体例やワークを交えながら説明していきます。

最後には、書籍の内容と私たちの概念である建設的合意の重なりや相違点について考察しながら、書籍の内容をどのように建設的合意に活用できるのか、私なりの考えもお伝えさせていただきます。

多様な意見を活かし合意形成をする

共感の際には、相手の意見の背景にある考えや価値観を理解し合うことが大切ですが、これはすなわち多様性を認めることになり、場合によってはどう議論を収束させていけば良いのかわからなくなるという事態に陥るかもしれません。

多様な意見や価値観をできるだけ活かすには、どのような合意形成の方法を取れば良いのでしょうか?

この問いに対して著者は次のように述べています。

まず、合意形成をするときには、意見の違いに焦点を当てるのではなく、その意見の背景にある経験と価値観に注目してください。そうすれば、誰かが一人で決めるよりも多面的な視点が加わり、上質な意思決定が可能になります。

合意形成の際もやはり、前回の記事の共感と同じように、背景にある経験と価値観に注目することが重要なようです。

ここで著者は、簡単な例をあげてイメージしやすくしてくれています。

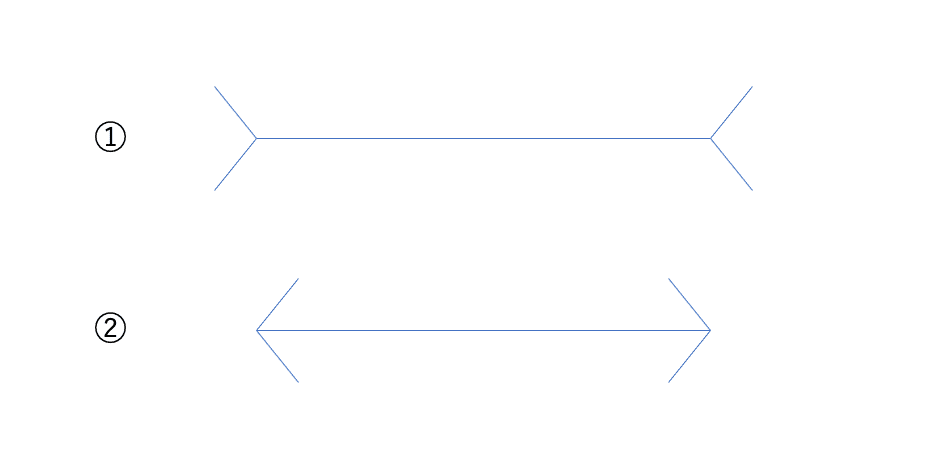

「2本の線どちらが長い?」

これはご存知の方もいるかもしれない有名な図(錯視によって①は②より長く見えるが実際は同じ長さ)ですが、この図を見ながら広告会社のAさんと建築会社のBさんが、「どちらの矢印が長いか」という議論をしているとします。

Aさんは①の方が長い、Bさんは①と②は同じ長さであると主張しています。間違っていてもいいので結論を一つに絞らなければならない時、どのように合意形成をすれば良いでしょうか?

このように意見が対立したときはまず、各々の意見の背景にある価値観に注目し理解することに努めます。ここでは、見栄え良く仕上げたい広告会社のAさんの意見の背景には視覚という価値観が、寸分の狂いもない図面を描かなければならない建築会社のBさんの意見の背景には測定値という価値観が存在していると想定できます。

各々の意見の背景にある価値観が理解できたら、何のために話し合いをしているのか、何のために合意が必要なのかなどといった、対話の目的に立ち返ります。

この事例では、対話の先にある目的が、ポスターを作りたいのか、建築図面を作りたいのか、はたまたそれ以外の目的なのか…。対話の目的について合意形成を行います。

そして、目的で合意が図れたら、最後は意見の背景にある価値観に優先順位を付ける作業を行います。

この事例では、目的がポスター作成であれば視覚を優先して、目的が建築図面設計であれば測定値を優先し結論を出すといった具合です。

合意形成のステップ

ここで、実際に多様性を活かした合意形成をするためのステップを紹介します。著者は、プロセスを4ステップに分けて説明しています。

■ステップ1

お互いの意見を、意見、経験、価値観の3点セットで共有する

(合意形成の実践では感情を省略します)

お互いの意見の背景にある価値観を洗い出しリストにする

価値観が多いほど、意見の違いの背景が理解しやすくなる

■ステップ2

対話の目的について話し合う

■ステップ3

対話の目的が確定したら、目的に照らし価値観の優先順位づけを行う

■ステップ4

合意形成に至る

文字だけ見ると、なんとなくわかるようなわからないような感じかもしれません…。

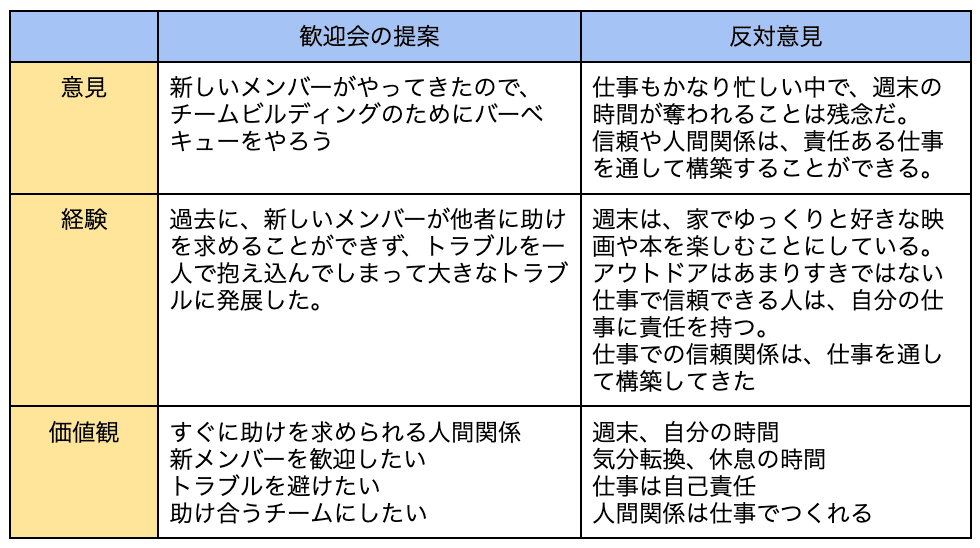

ここでも著者は、「会社に新メンバーが入った際に、歓迎会をするか否か」という具体的な事例を用いてわかりやすく説明してくれています。

ステップ1.価値観の理解

まずやることは、お互いの意見の背景にある価値観の違いを可視化することです。

この事例では、新メンバーが入ったのでバーベキューで仲を深めようという提案に対し、反対意見が出ている場面を想定してください。ここに対してまず、お互いの言い分を、「意見、経験、価値観の3点セット」で共有します。

このように、意見・経験・価値観の三つの観点から表にしてみると、双方に実に様々な価値観があることがうかがえます。また、お互いの価値観を多く出せば出すほど、意見の違いの背景が理解しやすくなるのではないでしょうか。

ステップ2. 合意形成の目的

背景にある価値観を共有したら、次は対話の目的に立ち返ります。合意形成に慣れていないと、この段階でバーベキューを実施するか否かという結論を出そうと焦ってしまいますが、まずは何のためにバーベキューを実施するかという目的で合意する必要があります。

話し合いの結果ここでは、「新人が、必要なときに助けを求められる環境整備、および円滑な業務の遂行・トラブルの回避」を合意形成の目的にすることとなりました。

ステップ3. 優先すべき価値観

結論を出すまでにはもう1ステップあります。それが、目的に合わせて優先すべき価値観を決めるという作業です。ステップ2で得られた対話の目的に照らして、価値観の優先順位付けを行います。

話し合いの結果ここでは、価値観を次のように優先づけました。

優先順位1:新人と既存メンバーがお互いを知る機会

優先順位2:メンバー 一人ひとりが使命を全うする組織

優先順位3:メンバーのモチベーションの維持

優先順位4:メンバーのワークライフバランスへの配慮

ステップ4. 合意形成

ここまでしてようやく、合意形成を行います。

合意した目的に基づきアイデアを出し合い、価値観の優先順位に基づき評価を行います。

この事例では、オフィスでランチを重ねたチームビルディングMTGを行うことで、無事合意ができたようです。

建設的合意における活用

ここまでの内容について、私たちの研究・実践している「建設的合意」にどのように活用できるかを考えてみました。

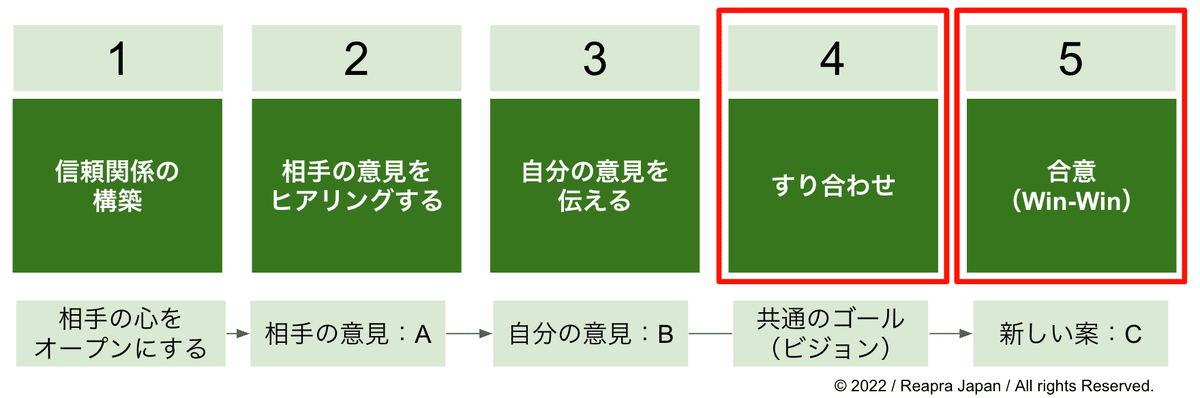

以前のnoteでも紹介させていただいた建設的対話プロセスは以下のようなものですが、この図の

4.すり合わせ

5.合意(Win-Win)

のフェーズで活用できると考えます。

異なるA案とB案が出た際に対立するのではなく、また、お互いが妥協することなく合意形成を目指す流れは私たちの概念である建設的合意と共通していますが、書籍では、建設的合意プロセスの中の「4.すり合わせ」「5.合意(Win-Win)」 の部分をより細かく分解して、具体的な合意形成のメソッドを説明してくれていると感じました。

書籍に書かれている合意形成の4ステップを意識し実践することで、多様な意見を活かした合意形成がきっとできるようになるはずです!

終わりに

今回も書籍「リフレクション」からの学びを紹介させていただきました。

私自身、書籍を読んだり記事を書いたりする中で自身の日々の生活に活かせる気づきがたくさんありました。この記事から何か一つでも感じていただき実践いただけるととても嬉しく思います。

Twitterの方では、日々「建設的合意」について発信していますので、興味がある方はぜひフォローをお願いいたします!

最後まで読んでいただきありがとうございました。