それでも、タフでなければならない

沢木耕太郎特集

それでも、タフでなければならない

0

今から25年以上も昔、つまりわたしが10代の終わりから20代の前半にかけては、とにかく当時よくファッション雑誌を読んでいた

それは人によって程度に差こそあれ、男も女も、そのような若い時期には一通り興味を覚え、その興味は生活の中でもかなり重要な位置を占めていたに違いない

わたしには当時、ほとんど毎月欠かさずに購読していたファッション雑誌が一冊あり、おそらくは五年以上は継続していて読んでいたはずだ

それは、ファッションに興味があったことはもちろんだが、それ以上か、あるいはそれと同等に、「読み物」としてその雑誌が面白かったということに他ならないからだった

当時としては最新の、国内外の煌びやかな衣服を纏ってポーズを決めるモデルたちの間で、まるで箸休めのように各所に散らして展開されていた、小さな特集記事が何より面白かったからだ

1

その記事ははいくつかのジャンルに分かれており、いわゆるサブカルチャーの紹介ともいうべき、やや踏み込んだマニアックなもので、例えば「映画」では莫大な製作費をかけたハリウッドの大作などは綺麗にあっさりと無視して他誌に丸投げし、いわゆるインディペンデント系の、単館でひっそりと上映されているかのようなヨーロッパの監督の作品を小さく、しかし熱意をもって取り上げていたりした

その記事を基に、わたしはポーランドのクシシュトフ・キシェロフスキの「トリコロール三部作」を実際に再上映で福岡のKBCシネマへ観に行ったり、フランスのレオス・カラックス(「汚れた血」)、ニュージーランドの女流監督、ジェーン・カンピオン(「ピアノ・レッスン」)や、フィンランドのアキ・カウリスマキ(「過去のない男」)などの、時を経て今でも見返すような「名作」に出会うことができ、いわばその小さな特集記事は、新しい映画の世界への「開示」でもあった

2

その小さな特集記事には他にも「文学」や「音楽」などもあったが、そうした中でも極めて眩しい輝きを放っていたのは、間違いなく当時不定期で掲載されていた「有名人の私物」コーナーだった

そしてわたしは当時、そのファッション雑誌の熱心な読者のひとりとして、しかしそのコーナーに対しては、このような鋭い疑惑をひっそりと抱いていた

それは「映画」「文学」「音楽」において、編集側がネタに困り、だからその記事を書けずに頭を抱え締め切りに追われた場合は、臨時的に「有名人の私物」コーナーで今月は凌ぐかというような消極的な理由を見て取ったのだ

若かったわたしがそう思ったのにはもちろん理由があり、まずかなりの不定期であったということと、次にそこで取り上げられる「有名人」が、いったいぜんたい・・・

どちらさまでしょうか?

と、思わず首を傾げたくなるような「有名人」が多かったのだ

3

それはもちろんまず、わたしの決定的な知識不足があったということは間違いないのだろうが、しかしそれを差し引いたとしても、当時スタイリストとしてデビューしたての伊賀大介や、おそらくは独立直後の祐真智樹などはファッション業界とは無縁の、一般の大学生のわたしには知る由もなかったし(後年知った)、インディーズ・レーベルのほとんど無名に近いバンドのヴォーカルも、こんな名前のバンドが存在したのだろうか・・・と存在そのものを疑ってしまったり、そして何より極めつけだったのが「編集部行きつけの焼き鳥屋の大将」が登場した際には、この雑誌における「有名人」っていったいどのような定義なのだろうと、一人で苦笑しながらも大いに楽しんで読んでいた

しかしこれら多彩な「有名人」がそれぞれ愛用している、主にファッション関係のアイテムは、後に個人的には瞠目に値する、優れたものが多かったように今では思い返すことが出来る

いや、それはアイテムだけでなく、そこに小さく添えられる本人たちのいわば肉声が、そのアイテムに対する深い愛情を、見事に表現しきっていたのだ

4

わたしは最近は、逆にほとんど全くファッション雑誌は読まないが、しかしそれでも、今現在においても「有名人の私物」コーナーは確実に存在しているように思えている

それが現在にまで存続していると仮定するのであれば、やはり25年以上前にわたしが読んだあの雑誌の記事類は、もしかしたらその「先駆けの時代」であったのかも知れない

とにかく面白かったのだ

5

そしてそのコーナーに登場してくる当時の「有名人」には、わたしが思い出せる限り、その肉声、つまりコメントにはある共通のキーワードがあり、それはおおよそ、以下のコメントに集約されていた

”なけなしの大枚(大金)を叩いて買った”

要するに読者としてのわたしも若かったが、そのコーナーに登場してくる多彩な「有名人」もまた若かったのだ

今振り返るに、おそらくはその「有名人」の最年長者でもせいぜい30代中頃までだったはずなので(その雑誌の対象年齢は20代全般だった)、現在45歳のわたしにしてみれば、あえて意図的に、極端に悪い言い方をすれば、彼らは「小僧」に分類してもいい若さだったのだ

(逆に当時はかなり年の離れた年長者に思えたが)

若い頃にお金がないのは、きっと誰しも同じなのだろうが、「有名人」たちはそうした危機的な経済状況でも、どうしても欲しいアイテムがあり、まさに爪に火を灯すようにして時に高額なアイテム買い求めていたのだ・・・

それはきっと、おそらくは、金額的な価値というよりかは、自分を表現するために当時どうしても必要だったアイテムだったに違いない

若かった読者も「有名人」も、これから進んでいくそれぞれの「世界」で自分を表現していくために必ず必要になると信じているもので、だから・・・たとえ、食費を削ってでも手に入れたい・・・

それは二十歳前後の男であれば、例えば意中の彼女とのデート代を捻出するために食費を削るといった、古典的で涙ぐましい行動様式と寸分も違わず、だからその誌面で掲載された「有名人の私物」とはまさに彼らにとっては「恋人」であったに違いないのだ・・・

そう

常時身に着けることができる衣服やアクセサリーには、使い手の思い次第では、そのような普遍的な価値を内包してこの世に存在することが出来るのだ

即ちそれは、自分自身を支え、同時に、表現してくれる「恋人」なのだと

6

そしてわたしは昨年、その価値を、”タフでなければならない”と自分で定義した

残りの人生も間違いなく折り返し地点を通過しているので、前回はこれまで愛用してきた主にファッション関係を中心に据えて、掲載条件は例外もあるが、原則として

「20年以上使用しているもの」とし、また

「そのアイテムにまつわるエピソード」も悲哀を込めて添えるようにもした

だからそれはもちろん、当時愛読していたそのファッション雑誌に深い愛情を込めて、いわば踏襲させて頂くことにしたのだ

そして、今回はファッション関係に加えて雑誌を含めた「書籍」もご紹介させて頂くこととした

要するに昨年、わたしは私家版の「有名人の私物」コーナーを書いてみたいと思い立ち、このnoteで不定期で連載で書いていってみようと思ったのだ

今回はその続編となる

そしてもちろん、誰に言うまでもなく、わたしは「有名人」でも何でもない

ただ異国でふらふらしている一介の無名の男にすぎないのだが・・・

ご了承頂きたい

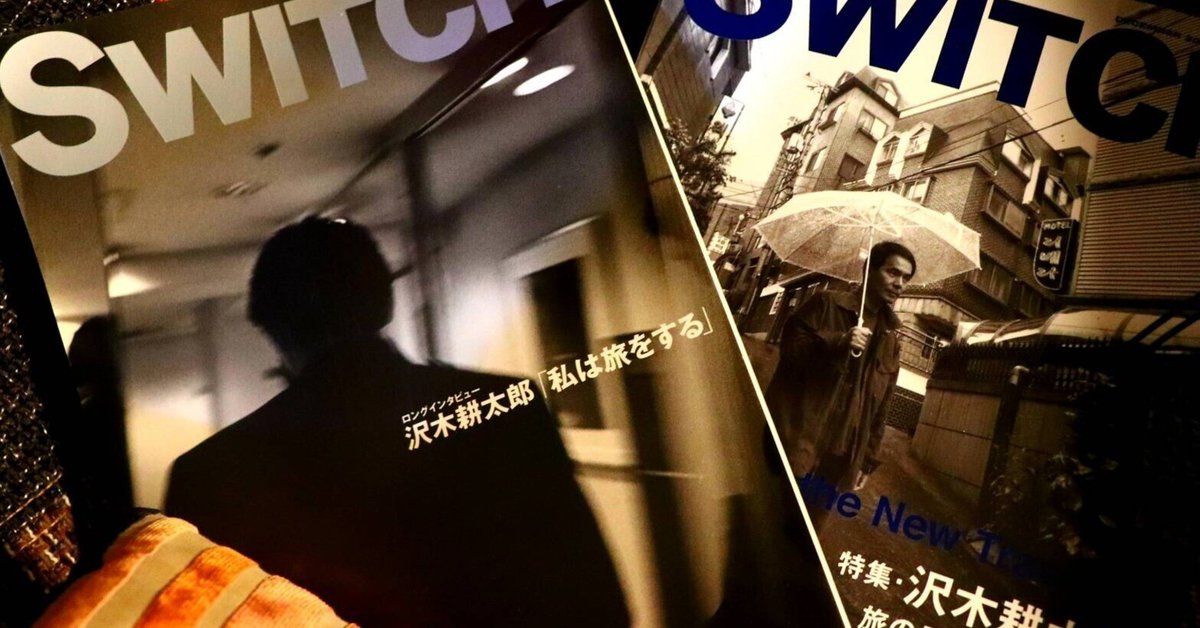

1.「SWITCH」(雑誌)

表紙は、語る

沢木耕太郎

左:「私は旅をする」(1998) 右:「旅の果て、遙かな王国」(2003)

スマランの自宅にて撮影

1

この二冊の古い雑誌"SWITCH"の、改めて刊行された年を調べると、正確に左が26年前に、右は21年前に購入していたことがよくわかる

基本的にこのような一般商業誌に復刻版がないとしたら、だからもちろん初版で、かなり長い間わたしの実家の書棚で大切に保存されていたことになる

2

大学生当時のわたしの読書遍歴の中で、沢木耕太郎が重要な位置を占めていたということはなかった

当時、わたしはアメリカのジェイムズ・エルロイやロス・マクドナルドに代表される犯罪者を主人公とした暗黒小説の世界に夢中で、そこにノンフィクションの世界を主な舞台とする沢木耕太郎が入り込む余地がなかったからだ

しかし、なぜそのような時期にこの"SWITCH"を買い求めたのかは今でもはっきりと覚えていて、1998年当時に、名古屋のCBCテレビが制作したドキュメンタリー・ドラマの番組で、沢木耕太郎の代表作のひとつ「深夜特急」が俳優の大沢たかおを主演に据えて三部作形式で放映され、それを偶然観ていた当時大学生のわたしが「旅」という具体性を持った一つの概念に、小さな興味を覚えたからに他ならなかった

3

「深夜特急」の物語の大筋は、香港からロンドンまでを乗り合いバスを使って旅をするという、現在に至ってもバックパッカーたちの聖書とされている名著で、古くから日本の紀行文学の最高峰のひとつと位置づけられている

その最たる理由はフィクション(創作)ではなくノンフィクション(事実)で沢木耕太郎が実際にそのルートで旅をしたという壮大な内容のもので、異国における自身の生々しい息遣いや苦悩と葛藤、歓喜、そして当時の世界の風景を、各国の地域情勢と共に、ほとんど完璧にその作品の中に、当時の新鮮な空気を保ったまま封じ込めることができたからに違いなかった

しかしその事実を、わたしは実は後年になって知ることになるのだが

この"SWITCH"、特に画像左の1998年に刊行された「特集 私は旅をする」を思わず手に取って、ほとんど迷わずに購入したのは、だから別の理由があった

スマランの自宅にて

それは、これほど美しい表紙の雑誌はないという、あくまでわたしの独断によるもので、今現在においてもこの表紙を超えるような美しく、だから素晴らしい雑誌には出会えていない

雑誌とはもちろん、販売部数を一つの目標にして利益を追求すべき商業誌である以上、売れなければならないという当然の使命があり、その表紙にはまず第一に読者の手に取ってもらうために、様々な工夫を施された写真と、様々なフォントや色使いで定着された訴求文が、これでもかと限定されたスペースに横溢しているが、この二冊の雑誌、いや、”SWITCH”の名を冠する書籍全てにおいては、まるでそうした基本戦略を明確に否定するかのように、徹底して余計なものを削ぎ落したような潔よい美しさがあるようにわたしには思えてならないのだ

4

特にこの、1998年に刊行された沢木耕太郎「私は旅をする」がわたしは好きだ

これほど美しく、一枚の表紙で様々な思いを巡らせることができる雑誌には

個人的にはこの一冊を置いてこれまで他に巡り会えていない

「沢木耕太郎」と「旅」という簡潔な情報だけを表紙でささやかに明示し、それ以外の全ては、あくまで読者の想像力に委ねると思わせる独自の戦略が心地よく感じられるからだ

要するにそこには余計な装飾や意味深な単語、挑発的な文言等が一切なく

そうした表紙を、わたしはきっぱりと「美しい」といいたい

それはもはや、情報を得るためだけの「雑誌」という一つの媒体を超えて「作品」と呼べるまでにその質を高めることができる、少なくとも日本国内では稀に見ることができる、極めて眩しい異彩を放つ「雑誌」であるとも言い換えることができるはずだ

そしてこの表紙には、この号の主人公である沢木耕太郎の後ろ姿だけが、おそらくは意図的にピントを外した写真で捉えられているが、もしかしたらこの一枚は氏を写した最高の一枚なのではないかとも思えてくる

それはこの表紙写真を、この号の主題である「旅」という視点で切り取って見るとよくわかるのかも知れない

この表紙が物語っている「旅」の具体性が、実はひとつもないということに気がつくことができ、基本的に旅に「明確な目的を持たない」と読み取ることが可能な、沢木耕太郎の自由な旅の姿勢と綺麗に一致するから尚更強く、そう思えるのだ

だからこの表紙においては、氏はきっと「旅」の途上ではあるのだろうが、しかしそれがどこへ向かおうとしているのかが一切示唆されていない

おそらくは意図的に全て伏されているようにも感じることができ、だから表紙に写し出されている背景には一切の標識や看板、文字がなく、そこが日本国内なのか、あるいは海外なのか、そのどちらと取ることもわたしたちには可能で、この雑誌を手に取った者に全てが委ねられている

加えて、この空間は国際空港のターミナル通路にも見えるし、長距離バスターミナルとも、鉄道駅ともとれる不思議な光景に定着されていて、ページを捲る前に表紙だけでしばし立ち止まり、ぼんやりと、そしてあてもなく想像することができる・・・

5

この二冊の"SWITCH"

20年以上は大事に実家で保管してきたが、それにしても新品同様な状態だということには、実は理由があった

意図的に余り読まない、そして本棚の中でも目立たない位置に、視界に入らないようにひっそりと保管しているのだ

数年に一度の頻度で引っ張り出し、流れるようにさらっと目を通すだけにしている

なぜならば沢木耕太郎の特に紀行文には、わたしを狂わせるような魔力が秘められており、それだけが理由ではないのだが、わたしは20代の終わりには東南アジアへと、そして30代の終わりにはヨーロッパへとそれぞれバックパッカーで長期の旅に出たのだ

もちろんその当時勤めていた会社を辞めて、だ

そしてわたしは今年の3月に45歳を迎え、このまま40代の終わりを迎えるにあたり、例えばこの"SWITCH"や「深夜特急」を読み返すと

ワンチャンどこかへ旅に出ようかな!と思わせるその引き金にもなりかねない危険性を秘めているのだ・・・

もう一度だけならば、転職しても何とかなるんじゃない?

とか

そう、きっと何とかなるさ!!

などといった無謀なことを考え始めてしまうのだ

VIETNAM

6

しかしもしも、その衝動に従うのならば次はどこへ行こうか

近年は「世界史」と「日本史」、つまり歴史、それも古代史に強い興味が出てきてそれに関する本を多く読んでいる

やはり中国、それも西のチベット自治区やその西に広がるネパール・・・

そしてインドあたりか・・・

いや、それならばいっそのこと中国・西安からイタリア・ローマを陸続きで目指す、シルクロードを踏破するのは・・・

本当に行きかねないので、この話はもう、この辺で止めておきましょうか

※1

ちなみにここで取り上げた二冊の"SWITCH"

ネタばれになるので内容には一切触れずに、あくまで表紙のみにフォーカスして書いてみました

※2

「旅の果て、遥かなる王国」には沢木耕太郎が横浜国立大学の卒業論文で残した

「アルベール・カミュの世界」の全文が一挙掲載されています

22歳の孤独と無垢、そして世界の「裏と表」

カミュが凄絶な事故死をする前に世に問うた、いわゆる「不条理の世界」に若き氏が歩み寄った幻の論文

ピストルの弾を二発、自身の心臓に撃ち込んで自裁した”炎の画家”、ヴァン・ゴッホが残したとされる言葉、「人生とは実に呆れ返った実在である」の引用から始まる、幸福な無名時代の氏が書き上げた

「生きることについて」

そこにフォーカスしてこの本文に取り込むも、あまりに長くなりすぎたことと(約47,000字)、本来の主旨とは大きくかけ離れてしまった為、意図的にばっさりカットすることにしました

※3

本来は”SWITCH"の編集長であり、同時にスイッチ・リパブリック社の代表取締役でもある新井敏記と沢木耕太郎の、80年代から二人の間で検討され続けている、いわば「ジャーナリズム論」も本編に盛り込んでいましたが、やはりあまりに長くなりすぎ(約18,000字)、主題から大きく逸れてしまったので意図的にカットしました

※4

上記、今回はカットすることになった部分はいつか長大な「沢木耕太郎論」として字数制限を取り払った上で、ここnoteで思うがままに書いてみるつもりでいます

2.CARPE DIEMのホースレザーブーツ

幻の靴を買うために

ホースレザー/バックジップ

1

わたしが、20年前から”なけなしの大枚(大金)を叩いて買って”いたのがこのイタリアのマウリツゥオ・アルティエリが手作りで生み出したCARPE DIEMホースレザーのブーツだった

前作「タフでなければならない」でやはりこのC-DIEMのレザーシャツを取り上げ、そこでこのブランドの歴史と詳細を書いたのでここで繰り返すのは控えるが、このブーツ、当時の購入金額まで書くと約280,000円で、わたしはこの同型で、紐靴タイプの異素材までを含めると、現在までに4足を所有し大事に履いている

ここに金額までを明記するのは、もちろん自慢したいからではなく(そもそも自慢にはならない)例えば新卒当時の自分の素朴な疑問として、次のようなことが挙げられたからだった

ファッション雑誌に溢れかえっているような高級品、それをあくまで同世代の人たちは一体どうやって買うのだろうか

これは当時、真剣に考えていた疑問だった

解けない謎でもあった

何故ならば、仮に新卒の給与はあくまで常識の範疇で一定だとして、収入に歴然とした差があるわけでもないのに、どうしてこれら高級品が消費されてお店から消えていくのだろう・・・

しかも、購買層は20代から30代の若年層だとお店の人はいう

誰にも頼らずに、あくまで自分ひとりの力でこの高価な靴を買おうと思ったときに、果たしてこの金額は手が届く妥当なものであるのだろうか

わたしは当時、これらの靴を買っていく同世代の名前も知らない人たちは、真剣に何か犯罪行為に手を染めているんだろうなと、我ながら情けない、歪んだ視点を持っていたのだ

そしてそう思うまでに、どうしても手が届かない靴でもあった

ホースレザー/コードバン/紐

2

結局、わたしは20代に中古で1足だけ手に入れ、新品を手に入れるのは30代での大きな「課題」として持ち越された

一体、どうやって買えばいいのだろうか

その当時、わたしの職場はヴェトナム・ホーチミンにあり、そこを拠点に国内外への出張を激しく繰り返していた時期でもあった

そうしたある晩に、同じ職場で「品質」を統括する長老と二人で1区にドイツ料理を食べに行ったことがある

その日の直前に、「ギャンブル狂」との異名をとっていたこの長老が、カジノのルーレットで一山あてて有頂天になり、その「武勇伝」を後輩であるわたしにぺらぺらと熱弁を振るいたいがためにわたしを呼び出し、わたしにしてみれば要するにこの長老が「ご祝儀」として大盤振る舞いをしてくれることともとれ、それに相伴する流れだったのだ

わたしたちはカウンター席に並んで座り、酒が一滴も飲めない長老を横目に、ドイツのクラフトビールとソーセージを思う存分に味わいながら、わたしはスマートフォンで、CARPE DIEMの靴の画像を呼び出し、長老にこう尋ねてみた

世の中の人間は、一体どうやってこの靴を買うのでしょうか

長老は丸出しの大川弁で即座にこう言った

あ?そげな高か靴が欲しかとか?小僧、シャレとんしゃあぁぁ!カジノで一発当てればいつでも買えるとバイ!

訊く相手を間違っていた

そう言うだろうということも予想はできた

そして実際にその通りの返答だったことにいささかがっかりしていたのだが、そのとき何か心に引っかかるものがあった

もちろん、しかしだからと言ってカジノへ行こうとは思わなかったが、この品質の「長老」と「出張」にこそ、夢にまで見たC-DIEMの靴に繋がるヒントが朧気ながらようやく見えてきたのだ・・・

そして、ソーセージが盛られたお皿にこの「長老」が手を伸ばした際にわたしは慌ててこういった

お父さん、お父さん?食べる前に”元気が出る薬”を腹にぶち込んで下さい

この長老は糖尿病を患っていて、食事の前には必ずインシュリンを腹部に射たなければならない身体だったのだが、何か話に夢中になるとそれをよく忘れ、周りにいる私たちが常にフォローしなければならなかったのだ

ご本人曰くインシュリンは即ち、”元気が出る薬”で、腹部に「射つ」のではなく「ぶちこむ」と言うのが正しい、正確な表現だと何度か教えてもらったことがある

HO CHI MINH,VIETNAM

当時のFacebookより引用

そう

やはりヒントはこの「長老」と「出張」だった

当時わたしが日本への出張を繰り返していたのは、主に「品質」にまつわる事案が圧倒的に多く、要するに工場として不良品を輸出してしまい、その事態の調査や実作業を兼ねて飛び回ることが多かったのだ

それに対してわたしは、もちろん当時は若かったので体力的な負担はあまり感じなかったが、やはり精神的にはときに追い込まれることも全くないわけではなかった

それは何がどうあろうと顧客の信頼を損ね、「謝罪」が前提で、基本的には会社としてこちらから自発的に日本に飛んだが、ときに顧客から呼び出されて緊急帰国することもあったのだ

そして、そうして出張で飛び回る際は、多分間違いなく他のあらゆる企業でも同様に、「出張」には事前に会社に出張経費を申請し、「前払い」を原則とし、給与とは別に現金で支給され、当時勤めていた日系の会社でももちろんそうだった

当時の社内規定では、日本出張へ行く場合は、航空券は現物支給、その他、国内移動費、宿泊代、食事代(2食)、そしてそれらに加えて「手当て」で構成されており、かなりまとまった額を支給してくれていた

そして、仕事よりもギャンブルを語るときこそ唾を飛ばし熱っぽく喋るこの「長老」と話していると、「品質改善」には長い時間がかかり、それは必ずしもこの「長老」だけの責任ではなかったのだが、わたしは当面の間は日本へ飛び続けなければならないと確信し、そのときこれだな、と頭の中で豆電球に火が灯ったのだ

「出張手当」を切り詰めて貯めれば、何とかなるかも知れない!

要するに出張時は、目的地では多少交通の便が悪くても、牢獄を思わせ、亡霊がうろついていそうな地域最安値の薄暗いホテルをあえて取り、ご当地名物は日中顧客のご厚意に甘えてご馳走になり、夜はコンビニのお握りやお味噌汁で凌ぐことにしたのだ

もちろん酒を飲むなどは論外で、僻地においてもタクシーを使うことだけは極力避けた

また、貯蓄用口座の開設も行うと同時に、仕事用のラップトップの待ち受け画面をC-DIEMの靴に変更し、常に意識するような小細工をうつことも忘れなかった

そして何より、この戦術を採用した最も重要な目的が、基本的に謝罪を目的とした出張で常時気が重たかったが、「C-DIEMの靴を買うため」と目的を自分自身に対してはっきりさせることで、そうした精神面での不調を意志で退け、逆にフットワークが軽くなったことにこそあった

その時、わたしにはこれまでどうしても手が届かなかった幻の靴の、購入までの道筋をはっきりと見て取った

なるほどね

人は、もちろんギャンブルや犯罪行為で得た資金でこうした靴を購入するのではなく、自己犠牲、いや、自己破壊を積み重ねてこそ、ようやく購入することができるのか・・・

いわば当然のことに、ようやくわたしは気がつくことができたのだ

そうして一年が過ぎるころには、わたしの貯蓄用口座には十分な購入資金が貯まるようになり始めたのだ・・・

HO CHI MINH,VIETNAM

当時のFacebookより引用

3

加えて、当時は超がつく程の円高で、1ドルが80円を切っていた奇跡の時代でもあり、輸入品は今では信じられないほど安く買えたことも大きかった

欧米の資本主義の狂熱が熱波となって日本に流れ込んでくることをはっきりと視認することができた

機が熟した感があった

そして、高級メゾンのほとんど唯一良いと思えるところは、「定番品」のラインナップを継続して展開し続けることにあると、個人的には思えている

つまり、一つの普遍性のあるデザイン、形状が完成すれば、後はその年に調達できた素材で展開するだけで、要するに時を経ても、毎年リリースされるので売り切れることがないのだ

涙ぐましい努力で購入資金を絞り出しても、すでに売り切れや廃盤では話にならないが、その点、高級メゾンが展開する「定番品」にはそうした安心感があり、このC-DIEMは主に決められた木型やパターンで「定番品」のみを重点的に毎年展開する、わたしにとっては本当に忘れられないメゾンだったのだ・・・

結果的にわたしは、30代の約8年で、当時勤めていた会社で、このC-DIEMのブーツを4足、レザーシャツを色違いで3枚、レザー・ライダースを1枚を購入することができ、もしも、このC-DIEMを買うという目的がなければ、多分間違いないだろうが退職時期は数年早まり、だからそこには別の人生があったのかも知れないとときどき考える

もちろん、それによって人生が良い方向に向かったのか、それとも悪い方へ向かったのかまではわからないが、個人的にはあの激動の30代を何とか乗り切ることができたその遠因の、極めて重要なひとつの事実であることは間違いなかった

4

今でも、帰国時に実家でこの4足のブーツにミンクオイルを手塗りしていると、ときどき涙が出そうになる瞬間がある

しかし、それは苦労して購入してきた当時の思い出を偲んでのことではなかった

本当に苦労を重ねて買い集めてきたはいいが、年中真夏のここインドネシアでは一切全く出番がないことを自分で認めると、本当に涙がでそうで途方に暮れることになるのだ・・・

ホースデストロイ/コードバン/紐

同型同色で2足所有

棺桶にまで持っていきたい、個人的に最も気に入っているタイプ

※1

C-DIEMは数年前にすでにLVグループに買収され、今でもブランド自体は存続していますが、デザイナーのアルティエリは買収と同時にメゾンを去って行ってしまいました

※2

ここで登場する品質の「長老」はすでに現役を引退して帰国し、数年に一度の頻度で今も交流があるのですが、現在では大変ご立派な「競馬狂」となられ、今でも食事をご馳走してくれたりと、時を経ても何かと可愛がってくれています

3.BULL BLOODのレザーブレスレット

呪術師は語った

"TAO" Dragon Script.

1

この、一本のレザーにシルバーの竜が巻き付いているかのような、東洋デザインの美しいブレスレットの存在を教えてくれたのは、幼馴染の友人で、当時わたしたちは大学生だった

その友人が左手首に着けていたこのブレスレット

わたしは基本的にそれが友人であれ、先行して人が身に着けているものにはほとんど関心を持たないが、唯一このブレスレットに対しては

飽きたら売ってくれない?

と早々に申し出ていたのだ

しかし待てども待てども売ってくれる気配が全くなく、それならばと思い立ち、わたしもこのブレスレットを、このブランド名を冠する”BULL BLOOD"で、直接自分で購入することにしたのだ

当時の購入価格は58,000円

(現在は72,000円)

なぜそのようなつまらないことを、20年を経た今でも覚えているのかというと、それはもちろん”なけなしの大枚(大金)を叩いて買った”からであり、大学生当時に、わたしが4年間勤めた実家近くのレンタルビデオ店でのアルバイト代が、おおよそ月に70,000円~80,000円だった時代の、まさに爪に火を灯すような、まさに清水の舞台から飛び降りるほどの、若い時代の思い出深い高価な買い物であったからだ

スマランの自宅にて撮影

このブレスレットはもちろん購入当時からかなり気に入っていて、その後少なくとも20代のほとんどは、仕事が休みの日にはわたしの左手首に巻き付いていたように思える

今年45歳になったわたしは、さすがにこのデザインのブレスレットを身に着ける機会は間違いなく減ったが、しかしそれでも海外へ行く際には、いつからか必ず左手に巻いていくようになったのだ

つまり、購入から20年以上が経過しているが、今現在もここインドネシアのスマランへも持ってきているのだ

そしてその理由には、次のようなエピソードがあったからだ

HPより

2

今から約20年前

当時わたしは20代の中頃から終わりに差し掛かる時期で、その夜は北九州市のJR小倉駅の改札口にいた

冬の土曜日の夜で、JR小倉駅の改札口には有象無象の無数のひとたちが激しく交差していて、わたしはその日、久しぶりに会う大学時代の女性の友人と一杯引っかけに行く約束をしていたのだ

わたしには昔から、北九州全域の街に惹かれるという不思議な傾向があって、その理由を明確に言葉で表現することが、今でもできていない

「退廃」、「工業地帯」、「海」、「夜景」、「昭和」、「混沌」、「暴力」・・・

このようなありきたりな単語だけが脳裏に浮かぶことは浮かぶのだが、それら全てを統一させるような言葉が、どうしても見つからないのだ

だからというわけではないのだが、その当夜は、わたしがその小倉出身の友人に事前にリクエストをして、JR小倉駅界隈の、昭和の雰囲気が濃く立ち込める、寂れた裏路地の、しかも無数にある立ち飲み屋のどこかで飲もうと提案していたのだ

昔からとにかく立ち飲み屋が多い

2024

しかしいくら待ってもその友人は現れず、連絡もつかず、しばらくの間どうしたものかと迷っていると突然北口の階段方向からその女性の友人が全力疾走の猛ダッシュでわたしの下へ駆けてきたのだ

彼女の呼吸が落ち着くのを待ち、遅れてきた理由を問わずに聞いたところによると、その最前まで、小倉駅近くで「占い師」に自身の運勢を占ってもらい、それが予想以上に長引いてしまい、携帯を使ってわたしに連絡をするのも憚れるような状況だったのと、駅から近くだったこともあり、占ってもらった後に猛ダッシュで飛んできたらしいのだ

少なくとも20年以上は営業を続けている老舗

基本的にどのお店も安価で、そして美味しい

2024

その女性の友人の運勢を占ったのは、いわゆる「〇〇の母」的な、小倉界隈では有名な占い師の方だったらしく、その夜、彼女と入った小倉駅近辺の、昭和の独特な雰囲気が立ち込め、「恋文横丁」を思わせる立ち飲み屋で、その友人は、真冬に飲む冷たいビールに頬を赤めながらも、興奮気味に一気にまくしたてたのだ

要するに、何でも見通すことが出来る、その占い師の凄さについてを

濃い風情が立ち込める真冬の夕方の路地

2024

3

しかしわたしは「占い」には当時ほとんど興味を抱いていなかった

せいぜいが、当時テレビの朝の情報番組で星座別の「今日の運勢」を見る程度で、しかも自分の「うお座」が最下位にでもなろうものなら

今日は仕事に行かない方がいいんじゃないのか

と子供のように捻くれて考えたり、仕事上で小さなミスを犯しては

「今日のうお座は最下位だった」と、同僚向けに使う、いわば小さなくだらないジョーク程度で、そして何よりも、当時稀に知り合うことができた、本当に素敵な女性が目の前に現れた際などは、即座に携帯の「Yahoo!星占い」で調べ、どうして「運命の恋人、ついに現る」と書かれていないんだ、と半ば本気で腹を立てて、その後でがっくりと肩を落としていた程度だった

要するに当時のわたしにとっては「占い」とは、あくまでその程度の存在でしかなかったのだ

さらに濃い雰囲気が立ち込める裏路地

2024

その友人の案内で、小倉駅周辺に密集する立ち飲み屋を何軒か梯子し、安価でありながらも美味しい一品料理に舌鼓を打ちながら、話題は次第に「占い」から、「運命論」へと性質が変化していった

その当夜にアップした、facebookの記事より抜粋

「運命論」

要するに人の「運命」とは予め決まっているかどうかという内容なのだが、もちろん、そのようなことはいくら話し合っても結論がでるようなものではない

そしてここで小さく告白するが、実はわたしはその当時、その大学時代からの女性の友人に対して、密かな、そして強い好意を抱き始めていたのだ

だから「運命肯定派」の彼女に、わたしも臨時で即席の「肯定派」となり

(そもそも否定も肯定もなかった)

運命って決まっているに違いない!

なぜならば、おれたちは・・・

などといった威勢の良いことを口走ってはいたが、もちろん根拠があるわけではなく、ぺらっぺらの内容で何とか彼女に合わせるしか他に手がなかったのだ

4

その風向きが変わったのは唐突だった

その立ち飲み屋の、狭く小さな丸テーブルで彼女と向かい合ってビールを飲んでいると入口から一人の、ご年配でかなりの大柄な体躯の女性が暖簾を潜って入ってきたのだ

ちらりと入口に視線を向けた彼女が、その女性を見て小さな嬌声を挙げた

その女性は、彼女がわたしと待ち合わせをする最前まで占ってもらっていた「占い師」の先生だったのだ

要するにその先生は、仕事帰りにちょっと一杯引っかけて帰ろうかと立ち寄ったお店で、偶然にもわたしたちと一緒になったのだ

わたしも簡単に挨拶を交わし、なんとなく自然な流れで同じ丸い立ちテーブルを囲んで飲むことになると、その占い師の先生はわたしを認めると、ビジネスライクにも名刺を一枚取り出し、わたしに差し出した

その名刺に記載されている内容は、わたしにとってはかなりの衝撃だった

しかもそれは二重の構造をもつ、いわば「衝撃波」だった

ひとつはまずその先生の体型が、巨躯であったということ、次にその名刺に記載されている内容が、その巨大な体型をまるで自分の「武器」とするかのような文言が、まるで定冠詞のように名前の上部に記されていたのだ

”力士体形の占い師”

だと

そして職業上の名前もまさに力士を彷彿とさせる漢字三文字の力強いもので、おまけにその名の横には力士が四股を踏む小さく可愛らしいイラストまでもが添えられていた

これらの衝撃の文言と、それを深く納得させる巨躯を前にして、わたしは笑うべきなのか黙って受け取るべきなのかを一瞬悩んだが、先にその先生に機制を制される形となった

”あら?あなた笑っていいのよ?”

5

今でこそ日本のメディアには、例えば女装家のマツコ・デラックスやお笑い芸人の渡辺直美に代表される、自身のふくよかな体型を自らの魅力、それも最終的に「個性」と世間に呼ばせるまで昇華させ、日本の社会全体もそれを支持するという、いわば成熟した個性容認の時代に入ったとも思えているが、当時はまだそのような時代ではなかった

例えばそれは、同じバラエティーの世界において、今では高い好感度を持つと言われている出川哲郎や、数百万人のフォロワーを抱えるTOP YOU TUBERの江頭2:50でさえ、当時はまだ女性誌において「抱かれたくない男」のおそらくは殿堂入りを果たしていた時代だったはずだ

二人の当時の芸風はここでは脇に置くことにしても、何よりその見た目だけで判断されかねない、危うい断定の空気感が、社会全体に色濃く残っている時代でもあったのだ

最も、彼らはの場合はその事実をお笑いにおける一つの強力な武器として「ネタ」へと昇華させる器用さと、それを支えきる強靭な忍耐力を持ち合わせて、現在における成功の道を掴んだのであろうが

後年になって、特にマツコ・デラックスがメディアに大きく台頭してくることになるが、わたしにとってはその系列の、つまり巨漢の”女性”の「元祖」はいわば、その占い師の先生であったのだ

6

そしてこの力士体形の先生は、ひとを引き込むような凄まじい高次元の話術の持ち主でもあった

当初は、実はここで正直に打ち明けると、わたしはその大学時代からの友人である彼女と久しぶりに二人でゆっくり話したいと思っていたので、例え占い師の先生であれ誰であれ、わたしにとっては邪魔者以外の何者でもなく、挨拶だけ済ませてさっさとどこかへ行って欲しいと思っていたのだが・・・先生の語る話にあっさりと陥落してしまっていたのだ

その先生の話は、どこか落語を思わせるような独特の小気味良いリズムを刻み、聞く者をその世界へ強く引き込むような磁力を帯びていたのだ

そして、その体型が想起させるようにやはり大食漢で、お店のカウンターの向こうの大将に向かって次々と料理を頼むが、わたしと友人を前に、お茶目たっぷりにウィンクまでして

”心配しないで。自分できっちり払うから”

と軽快に言い放っては、料理や飲み物を頼みまくって、食べまくって、喋りまくるという、三拍子揃った、まさに独り舞台だった

話の内容は主に仕事上での苦労話や、失敗談、時事ネタから芸能ゴシップまでとかなり多岐に渡ったが、聞いていても決して疲れることがなく、明瞭で軽快で愉快で、わたしは当時、それまでに一人も会ったことがなかった占い師の人は、全てがこのような話術をもっているのかと疑問に思いながらも、素直に感心させられたものだった

もっとも後年になって、この日から10年が過ぎた頃に、もう一人別の高齢の女性占い師がわたしの目の前に突然現れるが、彼女はまた全く別のタイプの占い師でもあった

ご自身の、その根拠をも語らない、しかし明確な「死」を予言する占い師だったのだ

だからこの力士体型の先生の豊かな話術は、やはりご自身で磨き上げた技術か、もしくは生来から具えているひとつの才能のような資質であったのかも知れない

その「先生」の偶然の飛び入りもあり、テーブルは異様な盛り上がりをみせたが、わたしと女性の友人は話題に関しては意識的に「占い」については避けていた

もちろん、そのことは事前にふたりで打ち合わせていたはずもなく、そのような時間もなく、暗黙の了解の形で意識的に避けていたのだ

その理由はいうまでもなく、相手、つまり「先生」は本業の占い師でプロフェッショナルでもあるので、軽々に「ちょっと視てくださいよ」というのが

憚られたからであった

しかしそれとは裏腹に、この存在感のある面白い「先生」に、わたしも見てもらいなとは内心思い始めていると、まるでわたしのその心を見透かしたかのようにその先生の方から、近いうちに視てあげるから、一度いらっしゃいなさいよとお誘いを受けて少々驚いた

その場の勢いもあり、わたしの方から今ここで視てもらうとは可能でしょうかと尋ねると、その先生はきっぱりとこういった

人の運勢ってね、お酒を飲みながら視るものではないのよ

わたしはその言葉に、この先生に対する信頼感が自分の中で大きく芽生え始めているのに気がつき、嬉しくなってきた

そして先生はまるでこれがオチだとでも言うように

これだけビールをがぶ飲みしたら、酔っぱらってテキトーなことを言ってしまうかも知れないじゃない?

と続け、一人で大笑いしながらビールの大ジョッキを一息に空けてしまった

そしてそれ以降、話は次第に「占い」へと集中し始め、わたしはそれまで特に強い関心も興味も持っていないかったことを正直に話すと、先生はもはやそのような相手には慣れっこというような表情を浮かべ、しかし懇切丁寧にこう解説してくれた

それによると、つまりその先生がいうには「占い」とはあくまで”統計学”に準ずる、科学的根拠を基にした、いわば傾向頒布の学問であるということだった

占いに関してほとんど無知だったわたしは、それを聞いて驚いた

それは新鮮な驚きだった

なぜならば、その時までにわたしが抱いていた一方的な「占い」のイメージとは、例えば弥生時代に実在したという邪馬台国の卑弥呼のように、動物の骨をもって自然災害や物事の吉凶を知るといった、いわば「第六感」のような、特別な資質をもつ呪術師の特権であるように思えていたからだ

しかしあくまでその先生の解説によると、そのイメージとはほとんど対極に位置するかのように、あくまで”統計学”、すなわち合理的に数値化された

実用主義の学問であり、要するにその代表格ともいうべき手相や人相、姓名判断などは、過去から集められた膨大なデータを基に算出することができ、その傾向頒布を相手に教示するのが一般的に「占い師」と呼ばれる職業だというのだ(先生談)

7

しかし、先生はそう言えども、わたしにはどこか腑に落ちない部分があった

それは先生の上記の科学的な根拠とは全く別なもので、やはりこの先生には何か霊的な、つまり「第六感」のような、それこそ科学では解明できない類の「何か」があるのではないかと、わたしに思えてならなかったからだ

なぜならばこの先生、ご本人の言う通りの力士体型を、逆に自分の「武器」だと位置づけ、加えて下手な漫才師よりも数倍は面白いと思える洒脱な話術を持っているが、左手の手首の内側には明らかに過去に、激しく自分自身で切りつけたと思われるリストカットの痕をわたしには見てとれたからだった

あるいはその傷痕は、何かの事故で負ってしまった可能性もあるのかも知れないが、その可能性は低いようにわたしには思えた

なぜならば、左手首の内側の激しい裂傷は、断続的に無数に走っていて、その中には明らかに縫合している深いものもあり、強い意志を込めなければ到底つかない傷痕のようにも思えたからだ

「事故」という偶然が齎した傷ではなく、「意志」と言う必然が齎した・・・

いわゆる「ためらい傷」と「ためらわない傷」

もちろん、リストカットという行為自体や、その傷痕に対して何かを言いたいわけではなく、素朴に不思議に思えたのが、そうした体型や話術を前向きに生かすことのできる独特で強烈な個性を持ちながらも、しかしおそらくはかつて自傷、あるいは自裁しようとした過去があるに違いないと思わせるその傷が生み出すアンバランスさだった

矛盾する強烈な「何か」が同居していることを連想させるような傷ましい傷跡

そのアンバランスさと、それまでわたしが抱いていた「占い」に対する呪術師のようなイメージがわたしの中で相まって、この先生に対しては「数値化された占い」よりも「魔術的な占い」の方がより濃い性質を秘めているのではないかと、結局最期まで解明されることのない疑問を持ったのだった

そしてそれはもちろん、あくまでわたしの仮説に過ぎなかった

その先生の左手首の激しい裂傷に関しては、その夜、もちろんこちらから理由を尋ねることはなかったし、相手が話すこともまたなかった

(ご本人はほとんど全く気にしていないようにもわたしには見えた)

加えて、この先生とはこの夜限りで、以降は一度もお目にかかっていないので、恐らくはわたしの内部の「恣意」という鏡に因って、記憶の細部はいくらか変形しているのかも知れない

この文章は、当時Facebookにいくつかに分けて投稿した内容を再度読み返して、細部を全体へと引き延ばし、再編集してここで改めて執筆しているが、その先生のアンバランスな傷について当時の記事でも示唆はされているが、やはり言及はされていない

言及こそされていないが、しかし、この後、やはり「数値化された占い」の話ではなく「魔術的な占い」の色調を帯びた、いささか謎めいた妖しい話になるのだった・・・

HPより

8

先生はわたしの左手首に巻かれていた、BULL BLOODのブレスレットに目を止めると、最前までとは打って変わって真面目な表情でこういった

そのブレスレット、ちょっとよく見せてくれないかしら

しかしこのことは、別に相手がこの先生だからというわけではなく、当時は対面で食事をするほとんどの相手に言われることでもあった

この独創的なデザインのブレスレットの最大の特徴が、銀で彫刻された「四本の爪」で、左手首に装着した際にこの四本の爪が手首の内側(下側)に向けられ、食事の際は料理やお皿に接触してしまうことがあるので、意図的に爪側を逆側の手の甲へとひっくり返していたのだ

だから余計に目立つことになる

わたしはブレスレットを外し先生へ手渡すと、先生は胸ポケットから老眼鏡を取り出し、それをかけずに手に持ったまま目に近づけ、ブレスレットを仔細に眺め始めた

それはまるで、壺の真贋を鑑定する専門家のような目つきだった

先生の、最前までの陽気な気配がいつの間にか掻き消え、わたしと、わたしの友人の二人はただ黙ってことの成り行きを見守っていた

小さな店内はざわめきに満ち、カウンターの向こうでは油が爆ぜ、香ばしい料理の匂いがあたりに立ち込めていた

先生はいった

このブレスレットは・・・女性が作ったものでしょう?

その通りだった

このBULL BLOODは少なくともわたしの知る限り、Miho Sakaneという日本人の女性デザイナーが生み出し、全ての作品が彼女の手作りで、そのときの受注状況にも左右されるのだろうが、基本的にアシスタントを使わず、あくまでお一人で制作されていたはずだ

アイテム数に関しても他のブランドに比べては極端に少なく、20年以上も前から定番のラインナップが中心で、「新作」はほとんど発表されていない

HPより

”作り手が女性”だということを見抜いた先生に対して、わたしの女性の友人は目を輝かせて驚いていたが、それは占ってもらった先生に対する好意から生じた行為だったのだろう

性別は今はかなり多様化しているが、それでも煎じ詰めれば男と女に分けられ、その時点で正解率はすでに50%あり、加えてこのBULL BLOODの繊細な銀細工は、男性の手によるものと考えるより、だから女性の方が自然だった

もちろんわたしは、そのことについては余計なことは一切言わなかった

そして先生はこう続けた

いいこと?このブレスレットからはハドーが出ているから、定期的にお香を当てて浄化させなさい

わたしはわけがわからなくなってきた

ハドー?

お香?

浄化?

それをそのまま口に出して小さく呟くと、わたしと肩が触れ合うような距離にいた女性の友人が、まるで救いようのない馬鹿を見るような目つきでこのわたしを一瞥し、やれやれといった感じで携帯電話を取り出し、こう打ち込んだ

波動

それを見たわたしの脳裏には、名作「ドラゴンボール」の主人公、孫悟空の例の世界的に有名なあの必殺技が浮かび上がり、おどけてそのポーズを意中の彼女に向けてしてみると綺麗に無視されてしまい、わたしはもうこの世から消え去りたい気持ちでいっぱいになった

先生も同様にニコリともしなかったが、しかしそれでもわたしを慰めてくれるような言葉をかけてくれた

このブレスレットからは強い波動が出ている。装身具には本来、護符の力があるけれど、これはその力が極めて強い

そういわれると確かにそうなのかも知れないと思えた

わたしは、特に”なけなしの大枚(大金)を叩いて買う”、特に装飾品においては、どのような人物がどのような意図を持って作り上げたのかを自分で可能な限り調べてから買うようにしていた

その表面だけのデザインだけでなく、裏側のいわば意図を知ることによって

結果的にその装飾品が長い寿命を持ち続けてくれるということを自身の経験で学んでいたからだった

そこが理解できて初めて、”大枚を叩く”決断に至ることになる

だから、このBULL BLOOD

当時調べた限りでは、デザインのモティーフにはチベット仏教の髑髏や、怪物、そして龍が散見されるが、どうやらその根底には中国の道教の思想が濃く反映されているようだった

すなわち古来から、不老長寿を求める神仙術や、護符を用いて邪悪な万物を退ける呪術の思想がデザインの根底にあり、だからこのブレスレットには、龍の体躯の間に以下の漢字が力強く刻印されているのだ

・元始天尊(玉清境)

・太上道君(上清境)

・太上老君(太清境)

元始天尊

HPより

太上道君

もちろん、それらが意味するところまではわたしは正確にはわからないのだが、この文字の力強さと字面の美しさ、そしていかにも東洋を思わせるオリエンタルなデザインが今でも気に入っているし、何より今でもつけているのは海外の友人たちからの評価が極めて高いからだった

HPより

9

そして宴もたけなわ

それが何であれ、自分で苦労して買い求めたアイテムが、人に褒められて嬉しくないはずがなく、わたしはその夜、大いに気をよくしていた

そしてそうした高揚した気分がこのような軽口を叩かせたのか、小さなテーブルの向こうでまるで巨大な壁のような体躯の先生に訊いてみた

つまりこのブレスレットを身に着けていると、良いことが向こうから舞い込んでくると?

もうこんな阿保には説明したくない、とも取れる複雑な表情をしていた先生だったが一息ついてこのような説明をしてくれた

お香、いやお線香でもいいから定期的にその煙をブレスレットに当てなさい

このブレスレットに宿っている本来の護符の力が強まるわ

強まるから良いことが向こうからやってくるのでしょうか?

と、重ねて訊きたい誘惑に駆られたが、いや、隣に彼女がいなかったら絶対に粘り強く聞いていたはずだったが、ここは大人しく控えることにした

すると真横にいた彼女が小さくボソッと呟くようにこういった

そんなに強い力が宿っているのならば、わたしも買おうかな・・・

それに対してわたしは、ややぶっきら棒な口調でこう応じた

そうね。”お揃い”というのも良いかもね

”お揃い”

を強調

しかしなぜ、ここでぶっきら棒な口調になってしまったのかは我ながら理解できなかったが、そのときふと横目で一瞬だけ彼女と目が合い、そこには何とも形容しがたい、親密とも冷徹とも取れる、微妙な空気が二人の間を流れた

先生はいった

後は・・・そうね。龍がモティーフになっているから、例えば飛行機に乗る際などは身に着けておいたほうが良いかもしれない。きっと空の事故を遠ざける効果があるわ

龍=飛行機

そんなに単純な仕組みで良いのか、もっと複雑であるべきだ!

と先生に議論を吹っ掛けたい気持ちもなきにしもあらずだったが、あくまで先生のご厚意なのでここでもわたしは混ぜっ返すのは止めておくことにした

そしてそれを聞いて、わたしは正直がっかりしたこともまた事実だった

なぜならば当時わたしは福岡で働いていて、飛行機に乗るのはせいぜいが出張で年に一度程度だったので、そのいわばご利益に思う存分預かる機会が極めて少ないように思えたからだった・・・

Tan Son Nhat

2013

10

しかし、この当時はもちろんまだ未来のことはわからなかった

この夜からほどなく、20代の後半に差し掛かったわたしは転職してヴェトナムへ渡り、結果的にその時期に、国際線の飛行機だけで搭乗回数がヴェトナム以外も含めると優に100回を超える、凄まじい移動を重ねる激動の30代に突入することになるのだ

そして、だからこのBULL BLOODのブレスレットは、今でもここインドネシアにも持ち込んで来ている

そう

実はわたしは、飛行機に乗るのが嫌で嫌でたまらないのだ

できるだけ飛行機に乗らない人生を送り、多少時間がかかったとしても船で海外へ行く「海路」の発展を常に願ってやまないのだ

なぜそう思うのかの理由は明白で、飛行機がもちろん怖いからだ

もしも機内で乱気流にでもつかまろうものならば、半ば恐慌をきたすような深刻な「飛行機恐怖症」を病気のように抱えているのだ・・・

飛行機がその推進力で空を飛ぶということは理解できるのだが、それにしてもあの巨大な鋼鉄の塊が、何千キロも空を舞うということが未だに信じられず、2024年だけでもすでに国際線を7回ほど利用してはいるが、通夜に向かうように空港へ行き、いつもチェックインカウンターでは、万が一の際を考慮して、無駄を承知でも、すぐに逃げ出せるように「通路側」の席を指定し(一体どこへ逃げるのだ)、搭乗後、離陸するまでは俯いて一心不乱にこのブレスレットの四本の爪をカチャカチャと弄りまわしながら、普段はほとんど信じていない世界中のあらゆる神々に祈っているのだ

どうか、墜落しませんように

と

幸いにもこれまでの渡航歴の中では、もちろん墜落は経験していないが、ひょっとしたらそれは、このブレスレットのおかげなのかも知れないし、そうではないのかも知れない・・・

いや、半ば病的な「飛行機恐怖症」のわたしが、今もこうして飛行機に乗れるのは、間違いなくこの、BULL BLOODのブレスレットの魔術的な効力に拠るものに違いない

BULL BLOOD

HP

※1

ところでここで登場する「大学時代の友人の女性」とはその後どうなったのか?

そんなことは誰も何も気にしていないとは思いますが、もしもリクエストがあればこのことはまた別の、独立させた記事で一度トライしてみようと思っています

あるときこの彼女から一枚の写真がLINEに送られてきて、それは彼女の旅行先のペルーのマチュピチュという古代遺跡からでした

画面の中空に何か小さな黒い物体が写っていて、当初は画面に付着したゴミかなと思うも拡大してみるとそれはいわゆるUFOで・・・

ごく平凡な人生を歩んでいるわたしに、彼女はいつも摩訶不思議で、強烈なアクセントを与えてくれるのです

「三部作」形式を採用するのか、一本の「大長編」となるかは未定ですが、おそらくはかなり長いものになると思われます

そしてわたし自身の、初の恋愛ノンフィクションになるのでしょうか

いずれにせよ、今作の三つのオムニバス形式で採用したように、主に過去のfacebookに投稿しておいた当時の記事と膨大な数の写真を一度解体し、改めて再検証した上で、細部を引き伸ばし、組み立ててみるつもりです

※2

このブレスレットの本体は、厚めの一本の革紐(おそらく牛皮)が使用されています

わたしがこれまで20年以上使用してきた中で、正確に経年美化で2回切れてしまい修理に出しましたが、それが終わり返送されて来た封を解くと、そこにはデザイナーであるMiho Sakane氏からの、一筆箋で記された短い「お礼状」が添えられていて、そこに記された直筆の文字の美しさとその内容に、わたしはほとんど毎回、小さく感動することになるのです

その「お礼状」を読んで以降は、わたしも主に海外から直筆のポストカードで旧知の友人たちに書き送る習慣ができましたが、そのことを本文にうまく落とし込むことができず、ここに掲載することにしました

最後に

本来はこの「それでも、タフでなければならない」では6品目を取り上げて書こうと考え写真を含め準備を済ませていたのですが、3品目の時点で約22,000字の長編となってしまったので、便宜上、今回はここで切り上げて、次回はおそらく

「だけど、タフでなければならない」

や

「しかし、タフでなければならない」

で継続して連載してみようと考えております

並行してこのシリーズのマガジンを作成しましたので、もしよろしければ是非ご登録の程をお願い致します

やはり、というか、今年45歳になって、ふと自分の身の回りの「愛用品」を俯瞰すると、そこには大小様々な「物語」が散りばめられていて、それをこうして文章にすることで、尚更、愛着が湧いてしまうのです

そして前回の「タフでなければならない」の最後でもお聞きしましたが、ぜひ皆さんのご愛用の品があれば、それはファッション関係や書籍に関係なく、ジャンルレスで構いませんので、ぜひコメント欄にてお聞かせ下さい

必ずご返信させて頂きます

愛用品って、文字通り本当に愛しいですよね

よろしくお願いいたします

おしまい

前作

2023

門司港のゲストハウスで撮影

NEXT

2024年6月29日(土) 日本時間 AM 7:00

凍結前の最終話

(約3,500字)

ブラック・アウト

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?