【教育ニュース最前線】「叱る」ことは必要か / 真の「探究」/【注目の書籍・論説・映画】「ありふれた教室 」

:::【教育ニュース最前線! 】:::

日々報じられる教育関連情報から、

教育業界への影響が大きいと思われる内容を、

代ゼミ教育総研 研究員が厳選してピックアップ。

それぞれの分析・私見を述べます。

今回は「学校現場の3つの視点」がテーマ。

指導(接し方)、授業(学びの本質)、海外の現場(ドイツ)

異なる角度で見つめてみます。

教育・学校・入試について関心がある方々の、

考えるヒントとなりましたら幸いです。

:::::::::::::::

🔽「叱る」ことは必要か

本日1つ目は、生徒との「接し方」において、

叱ること、ほめること、その目的と手段について考えます。

=====

時代の変化に伴い、人も変わり、教育のあり方も変わっています。体罰に対する評価も変わりました。

昔は、先生が生徒を大声で怒鳴りつけることがよくありました。今は、叱るよりも「褒めて伸ばす」ことが賞賛されます。相手を思い、強く叱ったことで、精神的に参ったと訴えられることもあります。

結果的に、叱ること、指導することが難しい社会になりました。

しかしながら、奈良県公立小学校長の中嶋郁雄氏は、罵声を浴びせたり威嚇したりするような指導や、人の前で叱るようなことは控えなければならないが、子どもが自他を危険に陥れる行動やいじめなど明らかに間違っている行いに対しては叱る必要があると言います。

そして、

「気づかせる」「納得させる」「反省させる」「改善させる」の

4つのステップを提案しています。

▼優しいのがよい教師?ほめて伸ばす時代にあるべき「上級の叱り」の4ステップ 「子どもに嫌われたくない」を理由に逃げないで(東洋経済・6/3)

・ 🏫 ・ 🏫 ・ 🏫

また、メールマガジン『「二十代で身につけたい!」教育観と仕事術』を発行している現役小学校教師の尾英明氏も、学校がまるで「温室」のように「ちやほや」「甘やかされる」「特別待遇」の空間になることに警鐘を鳴らしています。

▼「叱らない」は、もうやめませんか。“温室”状態の学校教育を受けた子どもたちの悲しい末路(MAG2NEWS・6/4)

最悪状態が、全てを他人のせいにして、文句ばかりを言い、学ぶことを放棄する子どもである。自分のために世界があると勘違いしていて、思い通りにならないと暴れるかふてくされる。完全な教育の失敗である。

温室育ちは、このダメな方向へ行かせる可能性を大幅に高める。

・ 🏫 ・ 🏫 ・ 🏫

💡研究員はこう考える

▷目的は何か。何のために叱るのか。

社会が変われば、価値観も教育観も変わります。

変化を無視することはできません。

しかし、私は、常に「流行と不易」があると思います。

変化を捉えつつ、変わらない「不易」を見据えるべきです。

VUCAと言われる時代において、変化に流されるのではなく、

本質や目的を大事にする必要があります。

「叱る」ことは目的ではなく手段です。

「叱る」のは何のためか。

それは、相手が、悪や不正に染まらないようにするためです。

互いの人格を尊重する社会をつくりたいからです。

「叱る」のは、単に自分の考えやイメージと異なって腹が立つからではありません。自分が絶対に正しいと盲信しているからではありません。

自分の生き方在り方を賭け、価値観を世に問いながら、相手によかれと本気で思うゆえの行為です。

「叱る」かどうかではなく、何のために「叱る」か、何を目的として「ほめる」かの問題です。

自分がかわいく、事を荒立てたくなく、ぬるま湯的な「なんとなく」の人間関係を維持するためなら、そこに目指すべき教育はありません。

教育とは、人間の尊厳を打ち立てることです。

🔽真の「探究」

2つ目は「探究」がキーワード。

学びの本質について考えてみたいと思います。

=====

現行の高校の学習指導要領のキーコンセプトの一つが「探究」であることは間違いありません。

2018年改訂の高等学校学習指導要領において

「総合的な”学習”の時間」が「総合的な”探究”の時間」になりました。

(以下、「総学」「総探」)

各教科においては、古典探究や地理探究、日本史探究、世界探究、理数探究などが新設されました。

「探究」にいち早く取り組んだのが、京都市立堀川高校であり、同校に20年以上勤務し2003年から校長を務めた、現在、第12期中央教育審議会会長の荒瀬克己氏(独・教職員支援機構理事長)です。

▽奇跡と呼ばれた学校: 国公立大合格者30倍のひみつ (朝日新書 25) – 2007/1/1 荒瀬 克己 (著)(amazon)

▽プロフェッショナル 仕事の流儀 荒瀬克己 公立高校校長 背伸びが、人を育てる Kindle版 茂木 健一郎 (編集), NHK「プロフェッショナル」制作班 (編集) (amazon)

荒瀬氏が行った、公益社団法人・日本理科教育振興協会第 53 回総会の基調講演の内容が記事になりました。

▼「探究」で子供を主語にする学校へ~荒瀬克己会長・第12期中央教育審議会(教育家庭新聞)

1999年から「探究」を始めた堀川高校は「二兎」を追いました。

「大学合格」と「大学入学後にも卒業後にも役立つ力の育成」です。

記事中の荒瀬氏の言葉で注目したのは次の内容です。

生徒には元来学ぶ力があります。

主体的に学び、「自立する18歳」になってほしい。

そう思い、生徒には「すべては君の『知りたい』から始まる」というメッセージを送りました。

生徒の「知りたい」「やってみたい」「こうなりたい」を大切にしたいのです。

しかし、最初からそれが明確な生徒ばかりではありません。

そこで「探究」です。

問い、学び方、情報の収集と扱いの方法を学び、少人数で実践し、まとめ、発表します。

「探究」によって「知りたい」というモチベーションが高まり、やってみようとする力、相手に伝わっているのかを意識しながら話す力、地道に進める力、わからないことに耐える力が養われていったと言います。

中教審会長である荒瀬氏は、子どもたちが「自立した学習者」として学び合う学校を目指しています。

GIGAスクール構想により推進された環境を活用しながら、「単元内自由進度学習」に取り組むなど「子どもを主語」にし、教師が伴走する。

それが理想です。

・ 📖 ・ 📖 ・ 📖

💡研究員はこう考える

▷総合的な学習の時間、総合的な探究の時間、新しい授業を模索

2000年から「総合的な学習の時間」を実施することになったとき、学校現場には大きな戸惑いがありました。

導入の目的は理解できます。

しかし、だからと言って、やらなければならないとは限らない。

やれるのだろうか。

教育課程編成においては、各教科が単位の奪い合いをする。

教科書を終わらせるため、大学受験に対応するために、これだけの単位が必要だ!

議論はそんな教科の主張ばかり。

それが私が勤めていた進学校の現実でした。

ですから、最初「総学」は「やらなければならないもの」でした。

ただ、やる以上、生徒にとって、意味が感じられるものにしたいと思いました。

目的や内容を整え、一つひとつのアクティビティがバラバラにならないような流れを考えました。生徒の主体性、自主性を促しました。

しかし、振り返ると、あまりうまくいっていなかったように思います。

波及効果に乏しかったです。意欲的に取り組む生徒とそうでない生徒の差も大きかったです。

それは、荒瀬氏の堀川高校のような「型」「方法」の学びがなかったからではないかと考えています。

大学院生のTA(ティーチング・アシスタント)が伴走するような刺激的な仕組みもありませんでした。

その後、堀川に続く各校の取組が知られるようになり、アクティブ・ラーニングや「主体的・対話的で深い学び」「観点別評価の充実」「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」といった新しい授業=学びのあり方が示され、私も「探究」の考え方を少しずつ理解していきました。

・ ・ ・

▷知りたいという学びの本質

「探究」は、まさに荒瀬氏が言うとおり、

生徒の「知りたい」から始まります。

「知りたい」には、問いと意欲、興味関心があります。

最初に「問い」ありき。

そして「問い」を解こうとして、ああでもない、こうでもないともがきます。

仮の答えを出しては試します。

経験を振り返り、調べ、対話をし、場合によっては実験・観察をして、本当に仮説でよいのかを確かめます。

一定の結論づけをし、まとめ、発表します。

アウトプットして、そして他者のコメントをもらうことで、また気づきがあります。

こうしたプロセスを振り返り、またそこから新たな「知りたい」が始まります。

各校で「総学」「総探」に関わっていくうちに、私もやっと気がつきました。

全ての学びが「探究」です。

学校で学ぶ知識は「答え」ですが、始まりには「問い」があったことは確かです。

「知りたい」に答えようとして、悪戦苦闘した結果が知識です。

その「答え」を受け取るだけでは、学びの本質を外すことになります。

面白くありません。

したがって、そもそも授業とは「問い」に対する意識を高められるかどうかが鍵を握っているのです。

それがなければ、学ぶことは単に「答え」を与えられるだけであり、理解、習得する以外ありません。

その結果、テストで点を取るために覚え込むことになってしまいます。

「探究的」になれるかどうか、それが先生にとっても生徒にとっても、真の学びのための勝負どころなのです。

さらにまた、生きることそのものが「探究」ではないでしょうか。

明日何をするか。

あれをどうやってやるか。

この人にどういう働きかけができるか。

何を食べるか。

誰に投票するのか。

自覚無自覚に関係なく、問いに対する答えを生み落として生きています。

どう問い、どう答えを出すか。どんな選択をするか。

人生の全てが「探究」です。

したがって、「総探」は最高の人生のトレーニングです。

🔽【注目の書籍・論説・映画】

「ありふれた教室」

$$

\begin{array}{|l|l|} \hline\ \small形態 & \small映画\scriptsize(2022年ドイツ)\ \\ \hline\ \smallタイトル & \smallありふれた教室 \scriptsize(原題Das Lehrerzimmer) \ \\ \hline\ \small監督・脚本 & \small イルケル・チャタク \scriptsize(河出新書・2023年12月初版)\\ \hline\ \small出演 & \smallレオニー・ベネシュ \scriptsize ほか\\ \hline\end{array}

$$

最後はドイツの学校現場を描いた映画を通して、日本の現状や未来について考えます。

ぜひ映画もご覧ください🎥

▷決して他人ごとではない、教師が陥る恐怖の閉ざされた空間

邦題では『ありふれた教室』となっていますが、原題(Das Lehrerzimmer)は、ドイツ語で「職員室」のこと――

ドイツでは、学校の職員室は日本とは違ってかなりオープンで基本的には生徒も入りやすい空間なのですが、ここで起きた或る事件を発端に、一人の女性教師が、教職員、生徒、そして保護者たちまで巻き込んで、まるで底なし沼のような深刻なトラブルに引きずり込まれていく・・・

この作品は単なる学園ものなのではないか、と侮るなかれ!

ベルリン国際映画祭で2冠に輝き、今年のアカデミー賞の国際長編映画賞にノミネートされるだけのことはある、見応えのある作品です。

・ 🎬 ・ 🎬 ・ 🎬

💡研究員はこう考える

邦題はなぜか、“ありふれた教室”となっています。

その経緯はあきらかではありませんが、学校現場ではこうしたトラブルが日常茶飯事に起きている、あるいは起きても不思議はない、というメッセージを、配給元は日本国内向けに加えたということになります。

“ありふれた”という言葉が付け加えられたことによって、日本国内の観客はドイツでの出来事と同様のことが国内の教育現場でも十分起こり得るということに気づくでしょう。

そして、そのなかで教員たちが日々悩まされ、苦しめられているのだということを、逆説的な“ありふれた”というフレーズによって、強調する意図もあるのかもしれません。

そう考えると、遠い国の小さな学校の出来事が、我が国の出来事に置き換わることになり、突然、鳥肌が立ってくるのです。

映画のなかでも、ドイツも教員不足である現状が垣間見えるのですが、日本の若者たちが教員になりたがらない風潮の背景に、こうした“ありふれた”教室があるのだとしたら、事態は深刻なのでしょう。

トルコ系移民の家に生まれ幼少期をドイツで過ごしたチャタク監督。現在ヨーロッパが抱える増え続ける移民問題もこの映画の重要なモチーフに加えているのは、監督ならではと言えるかもしれませんが、これについても日本において他人事ではなくなり、“ありふれた”問題となる日も近いのかもしれません・・・

さて、映画が描いている学校の“ありふれた”風景のなかに、一つ注目すべきシーンがありました。

問題を起こした生徒の処分を決める会議の場面です。

会議には校長や学校の幹部をはじめ、教職員たちが集まって協議をするのですが、驚くべきは、なんとそこに複数の生徒が大人たちと対等の立場で参加し、意見を展開するのです。

短いシーンではありましたが、ドイツでは初等教育の学校であっても生徒がこうした会議に加わるのは、“ありふれた”風景なのですね。

そういえば、昨今、日本では某国立大学の学費値上げについて騒動が沸き起こっています。

報道によれば、学生たちも協議の場で発言できるようにすべきとの意見も上がっているようですが、欧米の大学では、言うまでもなく、そうした協議の場に学生代表が加わるのが“ありふれた”当たり前のルールになっているようです。

そもそも学校のステークホルダーとは誰なのか・・・

そういうことについても、あらためて考える機会となりました。

★現在全国で上映中

vol.06-1はこちら👇

次回、vol.07 もお楽しみに📓

・ ・ ・

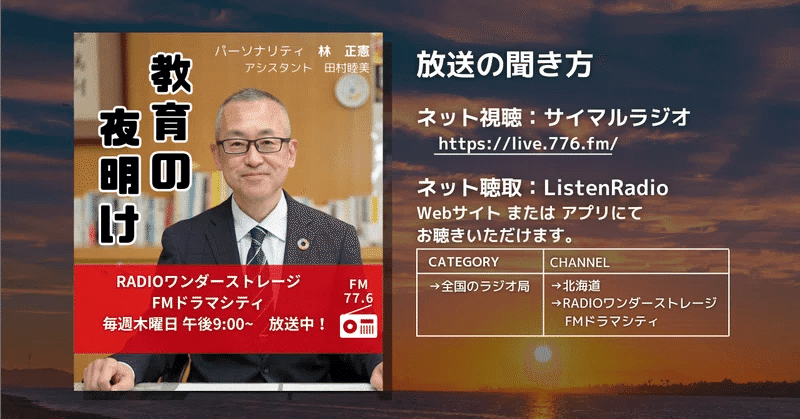

▼ラジオ番組・SNS紹介📣

教育ニュース最前線「研究員はこう考える」ライター、

林 正憲がパーソナリティを務めるラジオ番組のご紹介❕

毎週木曜日の午後9時から代々木ゼミナール提供、

ラジオ「教育の夜明け」を生放送中🎧

よろしければ、ゆる~く、お聴きください。

電波が届かないところでもインターネットで視聴できます。

メッセージ、感想、質問等送っていただけると嬉しいです。

「夜明け」に相応しい曲のリクエストもお待ちしております🎵

メール宛先 yoake@776.fm

★ 放送の聞き方(毎週木曜午後9時のリアルタイムのみ)

ミュート(スピーカーマークの×)を見つけて外してください。

📻 ・ 📻 ・ 📻 ・ 📻

大学の最新教育情報・入試情報等は、代ゼミ教育総研X(旧Twitter)内の

#教育情報ピックアップ にて日々配信しております。

よろしければそちらもご覧ください💡

#教育情報ピックアップ

— 【公式】代ゼミ教育総研 (@yozemi_eri) June 9, 2024

【#文科省 大学入学後の英語力の評価・育成に関する好事例】

過去2回選定した大学入試「好事例集」の中で総合的英語力の評価・育成で取り上げた7校のうち #東京外国語大 #京都工芸繊維大 #明治大 #東京都市大 について、他校の参考となる優れた取組みを行う好事例としてHPで紹介 pic.twitter.com/U74FqeHAEF

#代々木ゼミナール #代ゼミ教育総研 #教育総研note #コーチング #探究 #教員不足 #ありふれた教室 #総合学習 #総合探究