『神話論理1 生のものと火を通したもの』の最後のページを読む -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(26)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を意味分節理論の観点から”創造的”に濫読する試みの第26回目です。前回の記事はこちら↓です。

これまでの記事はこちら↓でまとめて読むことができます。

これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?!)いただけると思います。

ついに!

今回の記事で『神話論理1 生のものと火を通したもの』を読み終わります。

もちろんシームレスに『神話論理2 蜜から灰へ』に続くので、読み終わるどころか相変わらず読み始めたばかりといった方が適切ではある。

いや、読み始めたとさえ言えないかもしれない。

神話論理はさらに、『神話論理3 食卓作法の起源』、『神話論理4 裸の人』へ続き、そして『大山猫の物語』『やきもち焼きの土器つくり』『仮面の道』と続く。

いや、もっといえば、終わりも始まりもない。

いや、ない、と断言するのはよろしくない。

終わりも始まりも、あるもないも…。

||

ない / ある

このような四項関係は分節してもしなくてもどちらでもよい。

一連の『神話論理』系の文献を今すぐ入手して読みたいという方は以下からどうぞ。

(アマゾンは便利であるが、あえて『神話論理』だけを販売する凄まじい書店というものを開業したら、とてもおもしろいだろう)

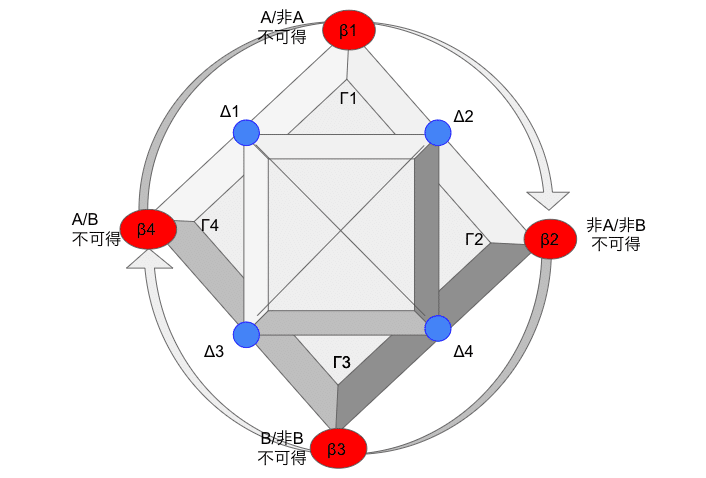

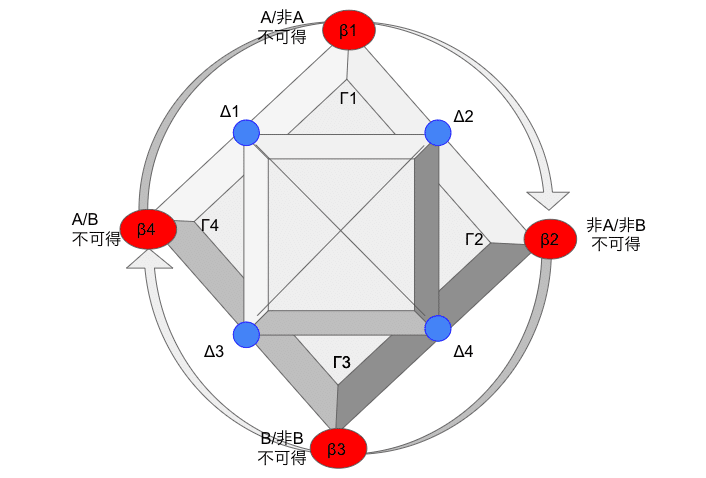

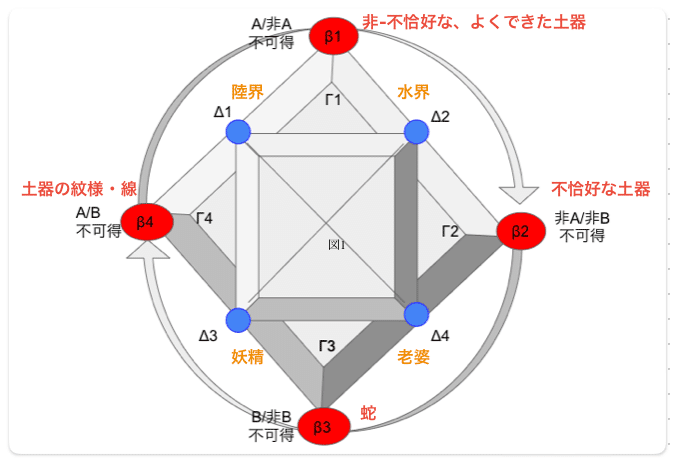

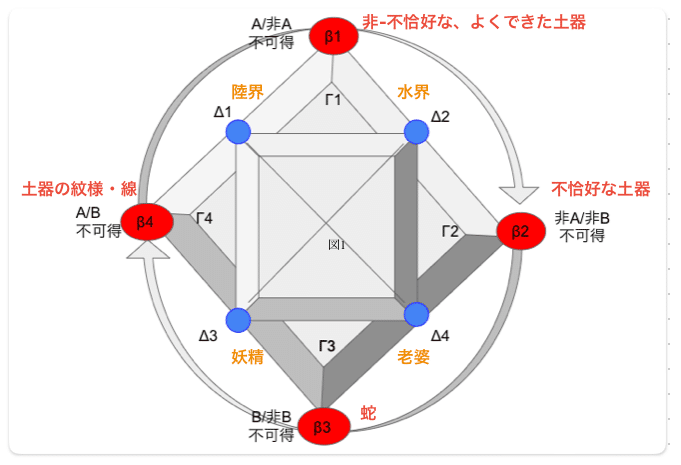

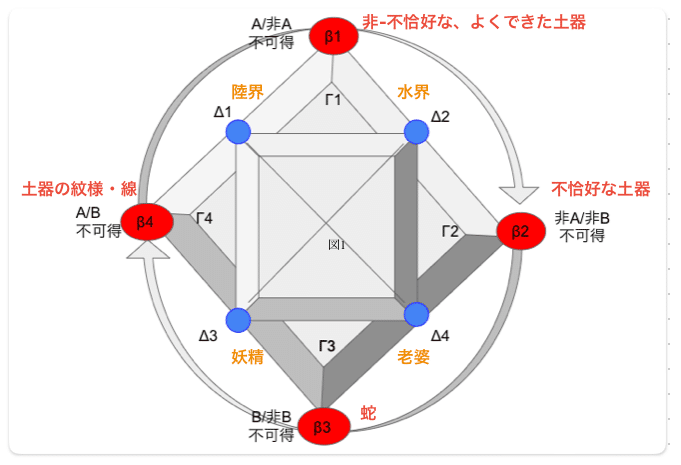

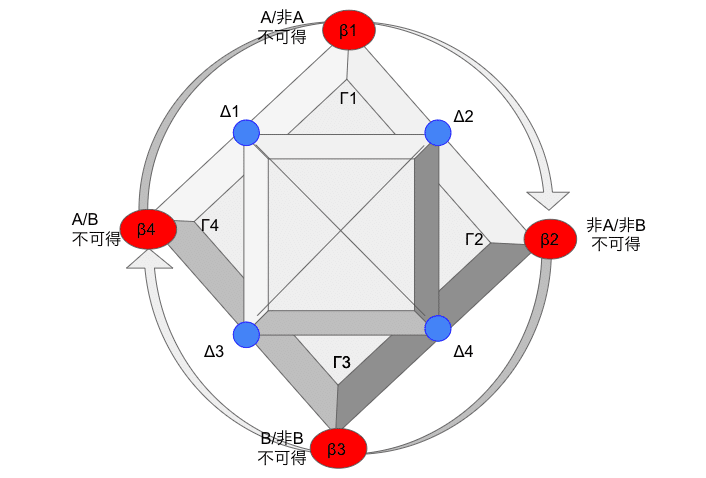

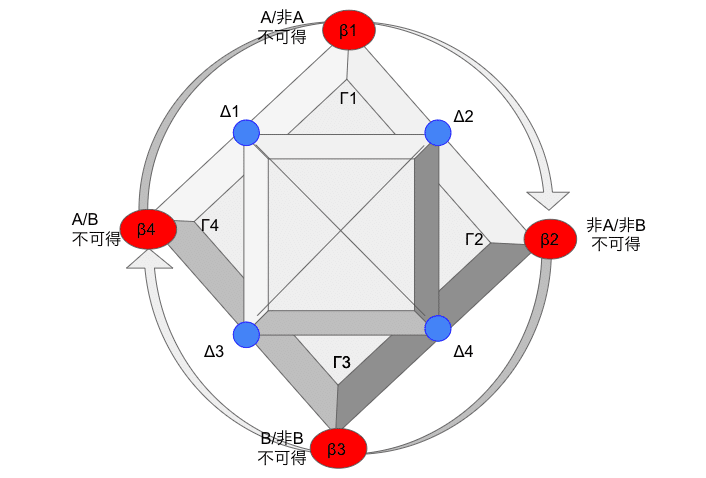

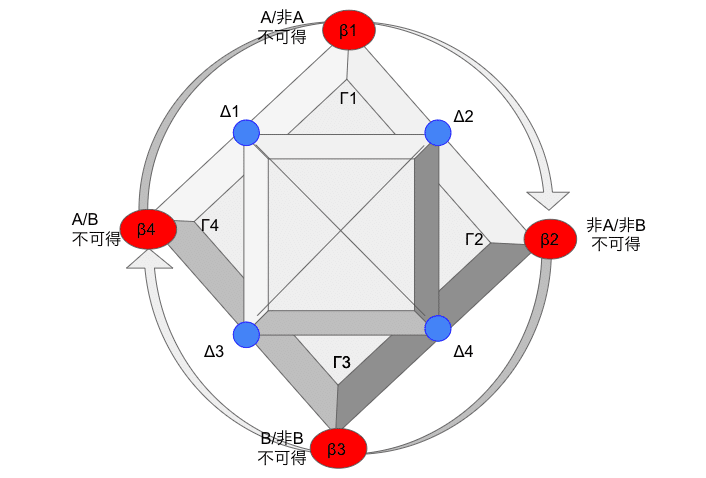

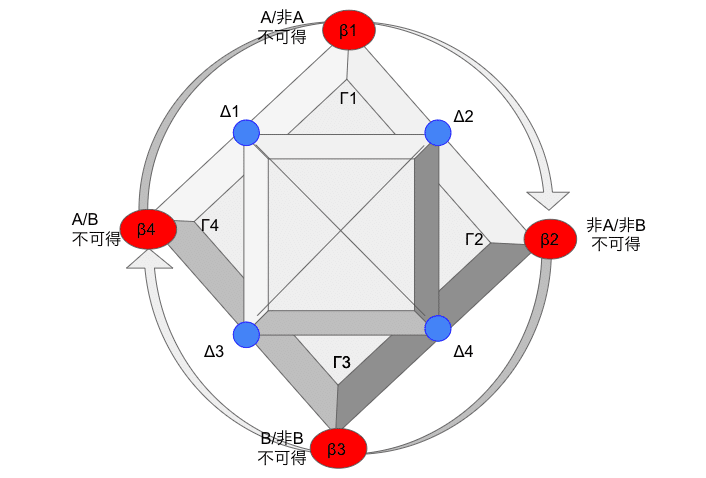

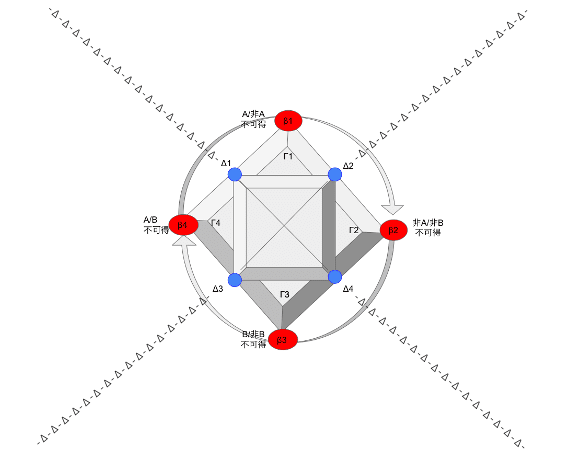

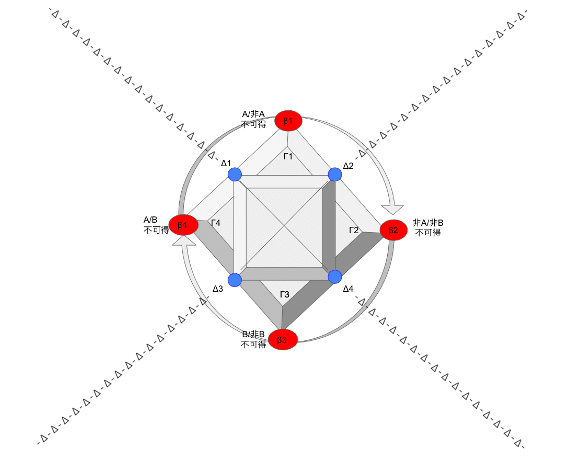

というわけで、今回も、下記図1を手掛かりに読んでみよう。

この図の使い方の説明は、下記の記事を参照願います。

『神話論理1 生のものと火を通したもの』のラストを飾る、神話M183は次のような筋である。

M183

あるところに、とても不器用な娘がいた。

いつも不恰好な土器を作っては、義理の姉妹たちに馬鹿にされていた。

*

ある日、娘は老婆に自分の不幸を打ち明ける。

老婆は実は親切な妖精で、素晴らしい壺の作り方を娘に教えることにした。

老婆は「私が蛇の姿で現れるから、嫌悪せずに接吻しなければならない」といった趣旨のことを告げて去った。

*

蛇が現れる。

娘が言われた通りにする。

すると、蛇は、たちまち妖精に変身する。

* *

土器の塗り方を示す。妖精は白い粘土の塗り方、同じ厚さで色を塗る方法、さまざまな色の染料、トカゲや蛇や花、虹ヘビの絵などの描き方を教えた。さらには黒い塗料で瓢箪に模様を描き光らせ、瓢箪の内側に雨の筋、川の曲線、亀の甲羅、釣り針などの美しい形の素描を描いた。

まず気づくのは「不恰好な土器」と「素晴らしい壺」の対立である。

β土器/β非-土器

土器とか壺というのは、経験的に対立する二極のどちらでもあってどちらでもないものの、極めて直接的な例である。ここでいう経験的に対立する二極とは次のようなことである。

水界 / 陸界

大地 / 空中

水 / 火

冷たいもの / 熱いもの

柔らかいもの / 硬いもの

人間の感覚で、あえて言えば前五識で分節できる基礎的な対立であり、しかしそうであるが故に気がつけば最初からΔとして化現しており、β化することを拒絶するかのような、あれこれの対立。

ちなみに、ここでいうβとかΔが何であるかについては、下記の記事を参考になさってください。

この人間にとって根源的な対立に対して、土器のようなものは、β分節界のBIOSのようなものとしての立ち位置を取る。

周知の通り、土器とは水を汲んで貯めておくものであり、煮炊きをするものでもある。「何を当たり前のことを」と思われるだろうが、よく考えればすごいことである。

土器や壺は、水界から水を切り取り、陸界に運び込む。

水 >>(土器に汲まれた水)>>陸

しかも、土器は、陸界において水を水のまま保持する。

よくできた土器は水も漏らさず、水を大地に染み込ませてしまうことなく、水を水のまま、つまり極ミニチュアサイズの水界のまま陸界の中に位置を占めるようにする。

土器の壁に囲まれて運ばれ、陸界のしかるべき場所に据えられた水は、水界そのものでもなく陸界そのものでもない。土器によって水界と陸界ははっきりと二つに分けられつつ、しかも土器を介してひとつにつながっている。

水/陸の経験的対立を、図1のΔ1、Δ2においてみると、土器はβ1の位置を占めることになる。

*

ここで重要なことは、β項もまたΔ項とおなじように、ただ一つの項だけが、それ自体としておのずから自立自存して単立することはない。β項もまた別のβ項とペアになっている必要がある。ペアになっているといっても、もともと別にあったふたつのものが、あとから二次的おまけ的ついで的に仮にくっついたということではない。β1は非β1と分節される限りでβ1として区切り出される。

つまりβ1は、単独でそれ自体として「何かである」ことは決してなく、あくまでも非-非β1である。

ではβ土器と対立するものは何か?

β土器と対立するのは、非-β土器である。

この非-β土器が我々人類の経験界に示現したものこそが、上の神話の娘が当初作っていた「不恰好な土器」である。不恰好な土器。さも不安定で、立てておいておくだけでひっくり返って水をぶちまけそうだし、あるいは焼成中にぐにゃりと歪み、ヒビが入り、水漏れしていそうである。

不恰好な土器は、水界と陸界を分節するようでいて分節せず、しかしまったく分節していないというわけでもないという、分けているのか分けていないのか”不可得”な様態をつくる。

この不恰好な土器と対立して、非-不恰好な土器が区切り出される。

不恰好ではない土器 / 不恰好な土器

そしてこの不恰好ではない土器(上の神話でいえば「素晴らしい壺」)こそが、水界と陸界の間で驚くほどの中間性、両義性、媒介性を発揮する。

ここで水界と陸界の対立というのは、人間が生きられる世界とそうでない世界の対立と言い換えてもよい。この神話はつまり、人間が生きることのできる世界がそうでない世界から区切り出されることになった、人間にとっての世界の創造を語るものなのである。

老婆 / 蛇 / 妖精

不器用に不恰好な土器を作っていた娘は、このままではいかんと一念発起し、不恰好ではない、つまり水を漏らさず、溢さない、水界と陸界をはっきりと区別しつつその間をつなぐことができるような土器を作ろうと思い立つ。

『神話論理』のもっと後の方で出てくる話だが、媒介には、双方向の媒介と、一方通行の媒介(半媒介)の二種類が対立する。

水漏れする不恰好な土器は双方向の媒介であり、β領域でβ項間の分離と結合の脈動を励起する。

他方、よくできた土器は、一方通行の半媒介である。水界を切り取り陸界に運び込みそのまま保持し、安定的なΔ二項対立を分離しつつ結合し、その分離と結合を安定的に固定する接着剤の役割を果たす。

媒介を半媒介と分節し、前者を後者へ変身させなければならない。

*

ここで登場するのが、「老婆に変身した妖精」である。

妖精・・・

妖精にもいろいろおり、なかなかイメージするのが難しいが、この場合の妖精は老婆に変身しているという点で反-老婆、非-老婆である。考える手がかりとして、仮に男性の若年者、”天使のような男の子”を臨時にイメージしておいてもらうとよいかもしれない。

*

この老婆/非-老婆二極の間で、両者の間を結びつけて変身の通路を開きつつも分離するのが「蛇」である。

脱皮する蛇は、死んだ体(皮)を残しつつ、新しい体で生まれ出る。

それは生/死という人間の経験的にも極めて峻烈に区別されているはずの二極の間であちらからこちらへ、こちらから彼方へ、自在に通路を開いたり閉じたりできるものに見える。蛇はまた世界各地の神話で高頻度に登場する媒介者、二つの対立するΔ項の間に位置するβ項である。

*

現代風に言えば、親切な妖精は老婆の姿のままで良いから、ナルハヤ単納期で良い土器の製法を伝えてくれたらマネタイズしやすいという話になるのであろうが、ここは神話である。

神話の最後で娘に土器の作り方、紋様の描き方を教える老婆→妖精は、彼(彼女)もまたΔ項である以上、いきなり顔をだすわけにはいかない。妖精は非-妖精としての老婆と区別され非-非-妖精である限りでのみ妖精でありうる。そしてこの非-妖精対非-非妖精を分節する(分離しつつ結合する)β項、媒介項が、蛇なのである。

なぜ蛇なのか?

経験的に対立する二極の両方に通じる様態を示すものであれば、なんでも媒介項になり得る。

この神話の場合、年老いた老婆と、非-年老いた老婆である妖精を結びつけるには、老いていることと老いていないことの両方を一跨ぎにする存在が、両義的媒介項としてふさわしいことになる。脱皮することにより、古い皮を脱いでみずみずしく新しい身体を手にいれる蛇は、年老いていることと非-年老いていることの両極を跨ぐものとしてちょうど良さそうである。

*

さらに、蛇は土器に描かれる紋様とも対になっている。

蛇 / 土器の紋様

この神話では、土器に描かれる紋様が「線」であることが繰り返し強調されている。

蛇もまた「線」である。

蛇も土器の紋様もどちらも線であるが、一方は生物であり、他方は非-生物である。また一方は湿ったものであり、他方は乾いたものである。本書のタイトルでいえば、蛇は「生のもの」であり、土器の紋様は「火を通したもの」でもある。

蛇 / 土器の紋様

||

生物 / 非-生物

湿ったもの / 乾いたもの

生のもの / 火を通したもの

この神話は彩色土器の起源神話であり、彩色されていること、模様が描かれていることを登場させなければならない。

そしてこの彩色された紋様をひとつの項として、非-彩色された紋様から分節するために、非-彩色された紋様としての「蛇」、彩色という人工工程を経ない天然の紋様である蛇が、対立項としておあつらえむきだったということになろう。

老婆が現れて、唐突に「蛇に変身するから接吻せよ」というくだりは、そこだけ読むと支離滅裂というか意味不明であるが、二重の四項関係=八項関係を立ててみれば、極めて「論理的」にできている。ここでいう論理的とはもちろん二項関係を固定化しようとする論理ではなく、八項関係を脈動させる論理である。この後者の論理を動かし、最終的な「人工の紋様」という項を区切りだすために、此場合「蛇」は都合がよいということになるのである。

瓢箪の内側に紋様を描く?

唐突といえば「瓢箪の内側に紋様を描く」というくだりもある。

なぜいきなり瓢箪?!と思いたくなるが、これも要するに、土器の表面と、瓢箪の内側が対立しているのである。

土器の表面 / 瓢箪の内側

外 / 内

外側に紋様が描かれた土器 / 内側に紋様が描かれた瓢箪

図1では、美しい紋様で彩色されたよくできた土器をβ1においたが、このβ1はβ2と対立すると同時に、それだけではなくて、β4とも異なりながらも同じ、同じでもなく異なるでもない、という関係で対立関係を成す必要がある。

こうして

β2→Δ4→β3→Δ3→β4→Δ1→β1→Δ2

という一巡が完成する。

即ち、

不恰好なβ土器

→Δ老婆

→β蛇

→Δ妖精

→β紋様・線・瓢箪の内側

→Δ陸界(人間が生きることのできる世界)

→よくできたβ土器

→Δ水界(人間が生きられない世界)

という一巡が、下記のような円環が、みごとに完成するのである!

以上、二重の四項関係の図を使って、なかば強引に、レヴィ=ストロースの分析を離れて神話そのものを読み解いてみた。

レヴィ=ストロース氏も、図1のような胎蔵曼荼羅の中心部分のような図式こそ用いないものの、これと同じことを線形の言語の論理の中に再現している。そこを読んでみよう。

複数の対立関係を結合する

レヴィ=ストロース氏は、この彩色土器の起源神話で、差異の体系としての「色」と、水界と地上界を結合しつつ分離する「土器」が結合していることに注目する。

色、差異の体系としての色、いくつにも分かれた色といえば、虹である。

虹は、これまでの神話では、しばしば危険な害をもたらすものの側に位置付けられていた。この虹の意味について、レヴィ=ストロース氏は次のように書く。

多色の土器を好む文化においては、虹の意味がどちらにも取れ、曖昧になる。虹の恐るべき力は、保護してくれる好意的な力にもなることがある。

ある対立関係にある二項のうち、虹が結合する極が、マイナスからプラスへ、逆になる。肯定と否定の対立がある場合には、あるときは否定の側にあった虹が、あるときは肯定の側に移る。

虹はまた「あるときは行為者」になり、また「あるときは受動的な対象」になる。また「虹の論理的機能」は、「意味するもの」から「意味されるもの」に逆転することもある(『神話論理1 生のものと火を通したもの』pp.444-445)。

害を及ぼす恐るべき敵意に満ちたの力なのか、それとも保護し助けてくれる好意的な力なのか、そのどちらであるかが不可得になる。

虹と対立するもの

虹もまた八項関係のうちの一項である以上、虹と対立する非-虹を不可分の相方として持つはずである。

ここでレヴィ=ストロース氏が非-虹として注目するのが「首飾り」である。色々な色の石を数珠繋ぎにした首飾り。

「首飾りはもともと散らばっていた材料で作った多色のものであり、紐を通してくっつけてあるので、材料と材料の間隔は非常に狭くなっている。」

虹は「色と色が溶け合い、移り目の見分けがつかなくなっている」ものである。

対する色とりどりの石を繋いだ首飾りは「色のグループが互いにくっきりと際立った集団を形成している」ものである。

つまり区別が曖昧になっているのか、区別がはっきりしているのか、色と色の間隔が「狭い」のか「広い」のか、という点で、虹と非-虹としての「首飾り」が”非同非異”の対立関係をなす。

虹=/=首飾り=/=蛇

そして虹/非-虹としての首飾りは「蛇」とも、”非同非異”、付かず離れずの対立関係をなす。

首飾りをかけた者が蛇に変身する、という神話もある。

それについては前回の記事で扱っていますのでご参考に。

虹 / 首飾り

狭い小さな間隔 / 広い大きな間隔

区別があいまい / 区別がはっきり

色の移り目が見分けにくい / 明瞭な境界がある

蛇 / 土器の紋様

||

肯定?/否定?

否定?/肯定?

ここでレヴィ=ストロース氏は「ヘビすなわち虹」が、「書くということを人間に教えたくなり、ありとあらゆる動物の声を真似て人間たちの注意を引こうとした」という神話を紹介する(『神話論理1 生のものと火を通したもの』pp.452)。そこには以下に掲載する書影にあるような図が紹介されている。

ここで「文字に書き残すことと聴覚に関する表現」が表すのは「小さな間隔の支配する世界」であると、レヴィ=ストロース氏は書く。452ページに示された図19の「文字」は、ひとつにつながりつつ細かく分かれた「小さな間隔の支配する」一本の線である。

ここでレヴィ=ストロース氏は「小さい間隔の世界と大きな間隔の世界は互いに変換可能である」と書く(『神話論理1 生のものと火を通したもの』p.453)。

小さい間隔 / 大きい間隔

この両者は大小の違いにおいて”異なるもの”でありながら、それが間隔であるということにおいては”同じ”である。

いくつもの二項対立が異なりながらも同じになる

ここまでのところでレヴィ=ストロース氏は、いくつもの二項対立が、互いに異なり真逆に対立する両極の関係であると同時に、しかしその両極が一方から他方へ、くるくると逆転していく動きを捉えている。

*

例えば、自然界の虹ー蛇のようなあいまいな区別と、人工の紋様のようなはっきりとした区別が対立する。この時、自然界側の「あいまい」な区別がプラスの価値をもつものとみなされるか、それともマイナスのものをみなされるかは、場合によって逆転する。

「生物界の不連続は、神話においては、肯定と否定という二つの相で出現する」

つまり、それ自体として、即自的に、そのものの自性において、曖昧な区別が「悪いものである!」とか、人工的な区別が「良いものである!」といったことが決まっているわけではないということである。

経験的な対立関係が複数ある。そこには、人間にとってプラスのこととマイナスのことの対立関係も含まれる。それらの対立関係をどちら向きに重ね合わせるかは、どちらでも構わない。

*

これはこちらで仮に使っている下記の図式でいえば、例えばΔ1がβ1に変身したかと思えばβ1がΔ2に変身する、といった事態である。しかもこの時、Δ1とΔ2は対立関係にある。両義的媒介項β1を介して対立していたはずの両極Δ1とΔ2が、相変わらず異なっているにもかかわらず、異なったまま同じになり、同じと言いつつも異なっていることになる。

こうした二項対立とその間の両義的媒介項との三者関係が分離しつつ結合し結合しつつ分離する”脈動”こそが、神話の「意味」ということを分節している。

対立と対立を結合するところに、両義的媒介項が登場する。媒介する項は、経験的に対立する両極のどちらであるか「不可得」である。経験的に対立する二項のどちらにもあてはまる属性、性質のようなことが、媒介項になる。

両義的媒介項を介して、二つの対立関係が、異なりながらも同じこととして分離しつつ結合する。

神話の意味を、神話の外部からピン留めすることはできそうもない

神話の意味についての上記のような理解の仕方の妨げになってしまうのが、神話における二項対立を、神話の外部の対立によって規定され決定されたものだと解釈することである。

「神話的表現と社会構造のあいだには、いたるところでつねに単純な相関関係があり、それが同じ対立を使って表現されていると想像するのは、素朴すぎるだろう。住民集団により神話的思考が使う対立の数が同じではないということがある。ある集団には空と大地、上と下の対立しかない。他の集団はこの単線的対立を、下位的カテゴリーに小分けする。[…]小分けしたカテゴリーを使って、最初の集団と同じように基本的な対立を表現している」

神話における複数の二項対立関係の重ね合わせ方を、何か別種の、たとえばその神話を語る部族の「社会構造」にみられる対立関係に重ね合わせて、前者を後者の単なる表現、後者によって前者が規定され固定されていると考えることはできないと、レヴィ=ストロース氏は指摘する。

神話における二項対立関係の対立関係の繊細な脈動を、神話の外にあらかじめ固まっている対立関係に還元し、その脈動を止めることはできない。

「たとえば媒介についてでは、ひとりの救世主から善悪一対のマニ教的な神、その中間には両性具有の神、トリックスター、双子の神などがある。双子的な神については、二つに分離する主人公、まったく同一の双子、敵対する兄弟、祖母と孫息子、年老いた魔法使いと若い主人公など、ありとあらゆる形態が試みられている。性が二つあるということについては、男性と女性を、空と大地、上昇と下降、能動性と受動性、善意と敵意、植物と動物など、手を変え品を変えさまざまな関係で表している。」

神話では、男性と女性のような経験的な対立関係が、神話においては、空と大地の対立、上昇と下降の対立、能動性と受動性の対立、善意と敵意の対立、植物と動物の対立などに、「手を変え品を変え」置き換えられる。

Δはβになり、また別のΔになり、さらにまた別のβになり、八つで一巡する。

ここでレヴィ=ストロース氏は次のように書く。

「関与性が個々に取り出せるレベルではなく、対立のグループとか対立の「束」のレベルに位置することになる」

対立のグループ。

対立の束。

この「グループ」、「束」がどのように絡み合っているかが肝なのである。

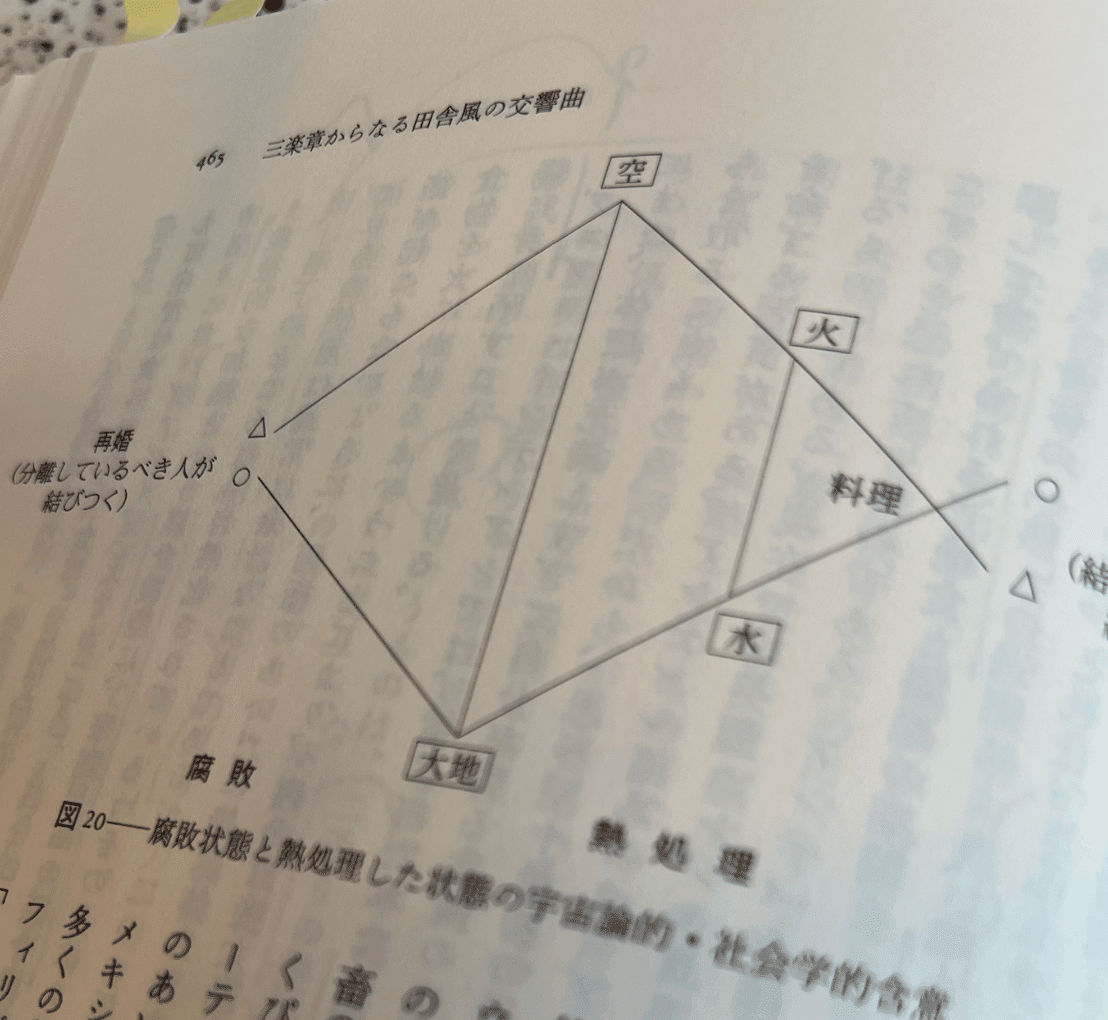

レヴィ=ストロース氏もまた八項関係の図とよく似た図式を『神話論理1』のクライマックスに提示する。465ページの図20である。

* *

この図20は「火を通すこと」の媒介機能について論じたものである。

「象徴的な加熱という媒介機能に、家庭用品の媒介機能が加わる。頭をかく道具、ストロー、フォークは、主体と、目下のところ「自然化されている」その身体とを媒介するものであり、さらには主体と物質界を媒介する。」

主体 =/=「自然化されている」その身体

||

媒介機能(加熱、ストロー、フォーク、櫛のようなもの)

対立のグループ、対立の束をグループ化し、束ねるのが、両義的媒介項のペアのペアである。

ここまでの話、βとかΔとか、四β項の対立の分離と結合の脈動とか、β項の対立関係がΔ項を定義するとか、なにやら神秘的というか、天才的というか、狂気というか、平穏な日常とはかけ離れた、超常の世界の話のように思われるかもしれない。

さらに、

このような「圧の強い」図が出てきたり、

さらにはAIに描かせた描いていただいた曼荼羅風の画像まで出てくるとなると、なおさら非日常的な感じがすることだろう。

しかし、安心してください。というか、残念ながら、というか、この八項関係こそが、私たちの平穏で真面目で時に退屈だったりそれでいて大切だったりする日常世界そのものを作り出しているというか、現象させているというか、示現することを可能にしている当のことである。

「これはあれである」

「XはAである」

「りんごは知恵の象徴である」

「儂の前世はドラえもんじゃった」

などなど、なんでも構わないが、ある何かについて、それが何であるかを言う場合、つまり言葉でもって何事かについて語ることができるという場合、私たちは必ずΔ項を使っている。

「これはあれである」

は

「Δ1はΔ2である」

である。

そしてΔ1は孤独に単立したそれ自体として自ずからあるものではなく、非非-Δ1として、非-Δ1と対立する限りでΔ1として区切り出されつつある項である。

もちろん、Δ2も同じく、孤独に単立したそれ自体として自ずからあるものではなく、非非-Δ2として、非-Δ2と対立する限りでΔ2として区切り出されつつある項である。

Δ1 = Δ2

/ /

非-Δ1= 非-Δ2

私たちが、日常において何事かを言葉でもって言えるということは、このΔの四項関係が分節しているからこそである。

*

そしてそして。

Δの四項関係が分節するためには、β四項の付かず離れず、分離しつつ結合しながら分離しつつ結合する脈動が動いていないといけない、というのがここまでの話である。

通常Δがひとつかふたつかしか顕在化してこない言葉という現象は、じつはその顕在領域の裏側に、見えないΔと、β四項を振動させている、とでも言おうか。

* *

日常のΔの言葉をそっくりそのまま生かしながら、目に見えるΔxたちを動き回らせては、そのΔと隠れた対立関係にある非-Δxを引っ張り出す。複数のΔの対立関係が顕になったところで、今度はあるΔが他のΔへと”変身”したり、ひとつになったりふたつになったりする様を、Γで示す運動、動きを分節する。そうしてΔ的には”不可得”なβ項の四項関係の脈動する影を、意識の表層に投げかけさせる。

神話とはそのようなことである。

このことをレヴィ=ストロース氏は「言葉を純化する」と書く。

言葉を「純化する」

『神話論理1 生のものと火を通したもの』の最後でレヴィ=ストロース氏は、神話とは「目には見えない論理的構造の目に見える影」であると書く。

こちらの用語に言い換えさせていただけば、「目に見える影」というのはひとつひとつのΔ項、「目に見えない論理的構造」というのは、四Δと四βの二重の四項関係ということになろうか。

そして、次の一節が記される。

「神話のおかげで、暗喩をささえているのは、ある領域と別の領域との論理的関係の直観であるということに気づかされるのである。」

暗喩

喩。

暗喩。

つまり「Δ1はΔ2である」と置くこと。

この関係は、Δ1とΔ2の二項の関係に見えるけれども、二項だけの関係ではない。Δ1は非-Δ1との対立関係にあり、Δ2は非-Δ2との対立関係にある。

Δ1とΔ2の間に前者が後者であるという隠喩の関係が成り立つためには、非-Δ1との対立関係と、Δ2と非-Δ2との対立関係が、二つの対立関係が、二つの項ではなく二つの対立関係が、関係付けられないといけない。

Δ1と非-Δ1との対立関係を最少構成単位とする関係が「ある領域」。

Δ2と非-Δ2との対立関係を最少構成単位とする関係が「別の領域」。

この「ある領域」と「別の領域」の「論理的関係の直観」というのがつまり、Δ1と非-Δ1との対立関係と、Δ2と非-Δ2との対立関係が、異なりながらも同じであるということである。

これにつづけてレヴィ=ストロース氏は、暗喩が「領域」の「区別」を不可得にするという趣旨のことを書く。

反省的思考が懸命になって領域を区別しようとしているにもかかわらず、暗喩はさまざまな領域全体の中に、その第一の領域のみを復帰させる。

反省的意識とは、いうなれば、固定されたΔ項の対立関係の対立関係を格子状に並べ重ねては、その格子にスクリーニングされ(格子の各々の四角形の枠の「領域」を通過して)格子の向こう側というかこちら側に現れ出てきた観測結果を見ては、つどシンタグマ軸とパラディグマ軸の二軸の値を排他的に一つに決めることで無数のΔ項から一つを選ぶような意識である。

これに対して暗喩は、最初にフォーカスされたあるひとつのΔ項を一方の極とする対立関係(これが「第一の領域」)を、その他すべてのあらゆる二Δ項の対立関係(これが「さまざまな領域」)と、”異なるが同じ”関係に分離しつつ結合する。

「さまざまな領域」の中に「第一の領域のみを復帰させる」のである。

暗喩は提喩のひとつを消している

このことをレヴィ=ストロース氏は次のようにも敷衍する。

暗喩のひとつひとつが言葉に付け加わって飾りになるのではなく、言葉を純化し、言葉を本来の性質に戻す。ひとつの暗喩は、一瞬、言葉を構成する無数の提喩のひとつを消している。

言葉を構成する無数の提喩!

提喩というのは要するに、ある言葉をそれを含む上位概念に言い換えたり、逆に抽象度の高い上位概念を通常そこに含まれると考えられる下位概念で言い換えたりする象徴表現である。

暗喩が一対一の関係にみえるとすれば、提喩は一対多の関係である。しかもその一と多の関係が、一即多、多即一になっている。

提喩では、あるひとつひとつのΔ項は、「ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ」と言う具合に並んでいるわけではない。

同時に同じポジションを占めることができるΔは一つだけではない。

個々のΔたちがすべて同じサイズに決まって固定されているわけでもない。

*

ΔとΔの”異なるが同じ”の置き換え関係は、同じサイズに決まって固定されているΔたちがΔ=Δ=Δ=…という具合に一列に配列されてあること(「言葉に付け加わって飾りになる」こと)ではない。

イメージすべき”異なるが同じ”の置き換え関係とは、一直線上の排他的な点の配列間の関係ではなく「ひとつの暗喩が、一瞬、言葉を構成する無数の提喩のひとつを消す」ようなことである。

* *

提喩では、あるΔは限りなく大きく、また限りなく小さく、伸び縮みする。

この伸縮のおかげで、あるひとつのΔは他のすべてのΔをその範疇の内に収めるというようなこともできる。

ただしこのとき、このΔはすでにβ化している。

”異なるが同じ”の置き換え関係は、あらかじめ境界を確定され、輪郭が定まった所与の静的な項を順番にくっつけていくようなことではなく、ひとつひとつのΔに他の無量無数のΔたちが映り込みつつある、いわゆるインドラの網のような構造をしている。これは超高次元の網構造であり、揺れているし伸縮する。繰り返すが、このΔはすでにβ化している。

その因達羅網的構造のような「無数の提喩」のうちの「ひとつ」を「消す

」ことで、つまり提喩を提喩ではなく、静止して輪郭を固められた排他的な項と項の時系列上の順序へと次元を減らすことで、わたしたち人間の心、意識は「Δ1はΔ2である」的なことを言いうるようになる。

レヴィ=ストロース氏はこれを「目には見えない論理的構造の目に見える影」と書き換える。

神話や儀礼は誇張を好むが、それは修辞的技巧ではない。誇張は神話や儀礼にふさわしい。誇張こそが神話や儀礼に固有の性質を表している、それは目には見えない論理的構造の目に見える影である。神話的思考は、人間のさまざまな関係の体系を宇宙論的文脈に書き込んでゆくが、宇宙論的文脈はいたるところで人間の関係から溢れ出てゆく。だが[…]宇宙論的文脈の総体は人間の関係と同形であり、それなりのやり方で人間の関係の取り込みを真似る。

β化したΔ項(つまりΔでもβでもどちらといってもよい)たちが互いに互いを含みあい映し合う(提喩)因達羅網状の構造が「目に見えない論理的構造」であり、この構造の動きが次元を減らされて私たちの心に写像され、感光フィルムのように固定した像をとどめたところで、「目に見える」「影」としての言葉が、神話の語りが、なにがしかのことの意味を語り、起源を語る言葉が、その言葉によって分節された主語としての意識(!)が紡ぎ出されていくわけである。

とてもおもしろい。

意味するということ

さて、長くなってしまい恐縮であるが、おもしろいので続けましょう。

「無数の提喩の一つを消す」ことで、あるXを別のAと”異なるが同じ”にする形で「意味する」ということ、あるいは「記号」ということが動き出す。

このプロセスが動き始めると、その上で、つまり深層に対する表層で、β四項の脈動を考えることなく、いきなりΔをぽんと出すという魔法のようなこともできるようになる。魔法というかリアルそのもの、”あらかじめコード化された所与の記号”というごくありふれた経験である。

パは音であり、パパは単語である。二度繰り返すことで話す主体の意図が示されている。[…]二番目のパは一番目のパの繰り返しでなく、一番目のパを意味しているのでもない。二番目のパは、一番目のパもまた記号であったことを意味する記号であり、この対は意味するものの側に位置しているのであって、意味されるものの側に位置するのではない、という記号である。

あるXを別のAと”異なるが同じ”にする。

仮に、Xを”意味するもの(意味する記号)”と置く。

またAを”意味されるもの”と置いてみよう。

なおここで、X=”意味するもの(意味する記号)”は”意図をもって話す主体”、あるいは主語ということとも”異なるが同じ”で分節している(分離するでもなく結合するでもない)。

そうしてこの”異なるが同じ”が、記号と意味内容であれ、シニフィアンとシニフィエであれ、意味づける主体と意味づけられる対象であれ、何でも構わないのだけれども、ある二項が分離するでもなく結合するでもなく対立する二者関係を最小構成単位とする、対立関係の「マトリックス」を広げていく。

「神話がいくつもの薄片の積み重なった層構造をもつということ[…]この積層構造が見せてくれるのは、神話とは意味が横の列と縦の欄に並んだマトリックスだということである。だがこのマトリックスは、どのような読み方をしようと、あるレベルが別のレベルをしか示していない。それと同様に、あるマトリックスは別のマトリックスをしか示しておらず、ある神話は別の神話をしか指し示していない。」

このマトリックスは、果てしなく対立の対立の対立の対立の対立…を連鎖させ、限りなく無量無数に広がるものでありながら、それと完全にひとつのこととして閉じる。閉じる、すなわち「あるレベル」は「別のレベルをしか示していない」のである。このマトリックスは、このマトリックスの外部、外に向けて拡大するのではない。マトリックスは何かの内部に格納されているものではない。

そう、内/外の区別というのもまた、分離するでもなく結合するでもない対立の一つ、マトリックスの一つの結び目なのであった。

もちろん、一つの結び目は他のすべての結び目と分離するでもなく結合するでもなく結ばれているのだから、マトリックス全体を「内/外」の分節から初めて一直状のΔ配列として言語化することこもできる。

ここへきてレヴィ=ストロース氏は『神話論理1』の締めくくりに相応しい、また『神話論理』の全体構造のオープニングに相応しい、次の一節を記す。

「互いに意味し合うこれらの意味が指し示す最終的な意味されるものは何かと問うたところで、そして結局は意味全体が何かを意味しなければならないのであるが、本書が提案する唯一の答えは、神話は精神を意味しているということである。」

互いに意味し合うこれらの意味。

つまり、ひとつひとつの項が、他の項との対立関係において、意味するものとして分節されたり、意味されるものとして分節されたりする「マトリックス」において、いま仮にこのマトリクス”全体”を「意味するもの」一項へと”異なるが同じ”で結びつけるとしよう。そうすると、このマトリクス全体としての「意味するもの」と対立する「意味されるもの」として区切り出される項を、仮に「精神」と呼ぼうというのである。

精神

ここですかさず、この「精神」を、空海が『秘密曼荼羅十住心論』等で論じる「心」という語に言い換えておこう。

もちろん、「精神」と「心」はそれぞれ違う伝統のなかにあるキータームであり、まったく違うものだといっておくのがΔ分節的には正解なのであるが、いまここは「マトリックス」つまりβ領域の話なのであるからして、「精神」は「心」に言い換えてもよいし言い換えなくても良い、ということになる。

そして「心」というのは、ご存知、下記の図である。

「下記の図である」というか、「心」と仮に呼ぶことができるような、閉じつつ増殖したり減少したりしつつ結局は増えても減ってもいないようなマトリクスが発生し、動く様子を、仮に人間という存在の「識」でもわかるように方便を尽くすとすれば、上の図のようなモデルで描いても良いし、描かなくてもよい、ということである。

このことを、レヴィ=ストロース氏は「精神」と「世界」の対立関係でもって論じていく。

精神が、自分自身もその一部である世界を使って神話を作り上げている。

「精神」と「世界」は対立する。

しかし「精神」は「世界」の一部、つまり提喩的に非同非異であるという。

「Δ精神」=「Δ世界」=「Δ神話」

この「精神」と「世界」の二項対立関係が、そのまま「神話」であり「神話の意味」である。

なお、ここでいう精神も世界も神話も意味も、すべてβ項として読んでほしい。Δ項ではなくβ項目として読む。空海の『吽字義』でいえば、吽字の字相ではなく、字義の方で読むことが推奨される。Δ因縁をβ因不可得の次元を減らした写像と見、Δ無常の存在をβ阿字本不生の次元を減らした写像と見…。

そうすると、下記の一節の冒頭にある「だから」の言わんとすることもよくわかるようになる。

だから神話を編み出す精神によって神話が生み出されると同時に、神話によって、精神の構造がすでに書き込まれている世界像が生み出されるのである。

Δで読むと意味不明であるが、βで読めば深く納得できる一節である。

神話だか精神だか不可得なとこから神話が生まれ、この神話から世界だか精神だか不可得なことが生まれ、この世界だか精神だか不可得な精神はすでに神話と不可得であり、という循環、サイクル、円環、輪ができている。

β四項の分離するでもなく結合するでもない分離と結合の間の脈動。

この脈動を、通常私たち人間の生まれ落ちた生命、生物としての身体、伝承された完成済みの道具のような言葉を書き込まれた神経系では、そのまま分節することはできない。

しかしこの、毛玉のようにもつれ固まった言葉たちをさらにさらにもつれさせることで、Δ的に互いに分離した毛玉が、総体としてのセーターなりマフラーなり毛糸玉なりの表面に浮かび上がった一毛玉でしかなかったことに気づくのである。そこに突如、βの脈動が見えるようになる。

神話的思考は、自然から素材を取り出しつつ、言葉と同じことをする。言葉は、喃語が提供する事実上際限のない自然の音から音素を選ぶ。言葉と同様に神話的思考は、大量にある経験的素材を無差別に受け入れ、そのすべてを使い同列に置くことはない。

ここに記された「音素」とか「大量にある経験的素材」というのが、本論でいうところのΔ項である。

人間の生まれ持った「心(もちろん第一住心)」にも、「音素」や「大量にある経験的素材」たちは見える、聞こえる、嗅げる、触れられる、味わえる。

これらのΔ項たちは、個々の感覚系の分節システムや、「我」と「我所(俺のもの)」を分別してやまない「心」においては、互いにはっきり区別され、固まった輪郭をもって動かず、かっちりとしていつまでもあるように経験される。

しかしそれらが「神話的思考」のプロセスに入ってくる。

Δ領域からβ領域へ。

神話的思考は、まずファーストステップとして「大量にある経験的素材を無差別に受け入れ」る。Δ項たちを無差別に、β領域へ落とす。いや、浮かび上がらせる。

セカンドステップとして、神話的思考はこのごっそり手に入れたΔ項たちすべてを「同列に置く」こと「なく」、一部だけを選んでβ領域に止める。

では、どのようなΔ項が、β領域のメンバーとして選ばれるのか。

「経験的素材がその役を果たすために、コントラストを表現し、対立からなる対を形づくるのに都合のよい少数の要素を残すことにより、まず経験的素材を貧困にしなければならない。」

即ち、「コントラスト」つまり差異を表現し、「対立」「ペア」を表現するのに「都合の良い」Δ項だけが、β領域に残される。

ここであるΔ項がβとして採用されるのは、それが際立って輝かしい何かだからということではなく、たまたま、なんとなく、適当に、ブリコラージュ的に、なんとなくいけそうだから、あわよくば(?)的に拾われたにすぎない。

選ばれなかった要素は「消えて無くなるわけではない」とレヴィ=ストロース氏は書く。

「だからといって、言葉においてと同じように、採用されなかった要素が消えてなくなるわけではない。採用されなかった要素は、列の先頭に選ばれた要素の背後で、先頭の身体の後ろに隠れているのである。」

β領域に採用されず、Δ領域に送り返されたものたちも、「列の先頭に選ばれた要素の背後」に「隠れて」おり、呼ばれればいつでも登場する準備をしている。

この様子を、レヴィ=ストロース氏は兵士たちの隊列の比喩で表現する。

先頭はつねに縦隊を代表して答える用意をしているが、必要があれば、先頭から外れた兵士を呼び出すこともする。つまり実質的には無限の要素の全体がつねに使用可能なのである。縦隊の内部の序列は変わりうるし、縦隊の数は、縦隊同士が融合したり分裂したりして変わることがある。それは可能であるが、二つの条件がある。

呼び出しに対し、返事をするのは、先頭の者だけである。

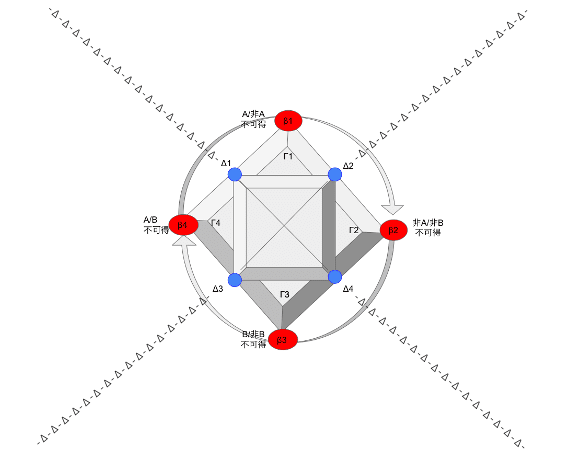

Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ

Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ

Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ

Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ

Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ

しかし誰が先頭になるか?! 誰がなってもよいのである。「縦隊の内部の序列は変わりうる」のであるし、そもそも縦隊、列自体が、固まっておらず、分離したり繋がったりまた分離したり、切れたり繋がったり伸び縮みしているのである。下記の図で言えば、-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δの列は、途中で切れたり繋がったり、Δひとつ一つの順番が変わったりする。

ただし、このΔの列の変化は、Δ領域においては勝手気ままに動き回るわけではない。「二つの条件がある」という。

即ち

ある縦隊の組織の内部での変化は、他のすべての縦隊に同じタイプの変化をもたらす。さらには、縦隊を形成するという原則は同じであり続ける

縦隊を形成するという原則は変わらない。

Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ

Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ

Δの線形配列が、人間という生命体の口と耳が、時間軸上で要素を区別する仕組みである以上、Δたちは一直線状に「縦隊を形成」せざるをえない。

最小の間隔でしか隔てられていないいくつかの項がグループを作り、互いにヴァリアントとなることは避けられない。大隊が距離を取り、自分の大隊と他の大隊とのあいだに十分な大きな隔たりを維持するためである。

そういう「Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-」を、実際の語りの中で、語りを聞くなかで、切ったりつないだり、分離したり結合したり、順番を並べ替えたりするのが神話である。そしてこのΔたち、「離散的」なΔたちの分離と結合を編む動きの影のようなものとして「連続的」な神話=世界=精神を、仏教えいえば「心真如」とでも呼べそうなことの方を、神話は、示していくのである。

複数のレベルがあるということは、連続的なものが離散的なものになるために、神話的思考が支払った代償のように見える。神話的思考は経験的多様性を単純化し、秩序づけねばならない。単純化と秩序づけの原則は、多様性のいかなる要素も、意味作用という集団的企てにおいて、身勝手な行動をすることが許されず、同じ箱に分類された他の要素の、習慣的な、あるいはたまたまおこなわれる、代理としてしか行動できないということである。

単純化と秩序づけの原則。

つまり人間という生命体は、その身体、言葉、意識という限定的な分節システムの中で、はじめて、Δたちに出会うことができる。

上に引用したところで、レヴィ=ストロース氏が「パ…パ…」という音について書かれているとおりである。

Δたちは「集団的企て」において「習慣的」に、あるいは「たまたま」一列に並んでいく。

Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ

そしてのこのΔたちの配列の幾つもの線は、途中で切れたり、結び合ったり、順番が変わったりしながら、もつれにもつれていく。井筒俊彦氏が「意味分節のカルマ」と書いたことも、このようなこととしてイメージすることができるのかもしれない。

そうして繰り返しになるが、この-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δの連鎖は、その「外部」の何かを「指し示し」たり「意味し」たりすることは決してない。Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δの連鎖は閉じている。閉じているというか外部に繋がる内部ではない。AでBを示すというときのAとB、CでDを意味するというときのCとD、あるいは内と外、このA/B、C/D、内/外といった二項対立関係の両極に位置する項たちは、何を隠そう驚くべきことに、いずれも「Δ」の一つであり、-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-の中の一つのΔなのである。

そうであるからして「神話から特権的な意味論的レベルを取り出そうとするのは無駄」ということになる。特権的な意味、つまりあらゆるΔ項をそれに置き換えることができるような特権的な「意味されるもの」を置いたとしても、それもまたΔ項のひとつである。それがたとえいかにhyperなΔ項だったとしても、いくつものΔ-Δ-Δ-Δのもつれの結び目になっているというだけのことで、ΔはΔである。

レヴィ=ストロース氏は次のように書いている。

神話的思考は、自然を繰り返し語れる場合にしか自然を受け入れない。また神話的思考は、自然が自然を意味しうる形式的特徴をしか採用しない。したがってその特徴には暗喩になる宿命がある。だから神話から特権的な意味論的レベルを取り出そうとするのは無駄であって、神話をそのように扱うと、つまらない話になってしまうか、取り出したと思ったレベルが、相変わらずいくつものレベルをもつ、ある体系の中の自分の場所に勝手に戻っているであろう。そのとき初めて、部分はその役割を果たすにふさわしいある全体を使ってなされる、比喩による解釈に服すということが見えてくるだろう。

神話はあくまでもΔ項の連鎖である。

それは神話の思考が、あくまでも複数の人々が共に日々見聞きし触れ、食べ、感覚的に体験できる物事について「繰り返し語」ることができる言葉でもって生成されるからである。

取り出したと思った、ある特別な、ハイパーな項もまた、「あいかわらず」Δたちの直線状の配列のもつれという「ある体系の中の自分の場所」に、まさに「あいかわらず」ある。

こうして「部分」ΔとΔの関係は、あくまでも「比喩」、Δ同士を数珠繋ぎに結んだり、あるいは切り離したり、また繋いだりしながら、最少2本のΔの線を絡ませることとしての「比喩」のネットワーク、Δの網の目だけが、心真如的「神話=世界=精神」と呼びうるような姿で浮かび上がってくる。

-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-はβ脈動の影である

ここで先ほどの「暗喩」と「提喩」の話にぐるりと戻ってくる。

『神話論理1 生のものと火を通したもの』の最後の一節である。

暗喩のうちになされるあるひとつの提喩が、その部分を全体から取り出していたのであり、神話の雄弁ないくつもの暗喩が、意味するという任務をその全体に送り返しているからである。

暗喩、つまりΔとΔを最少構成で二つだけ結び合わせること。

これが実は、ぱっとみるとΔ×2の関係にみえるのだけれども、実は「提喩」であること、内と外、包むものと包まれるものの区別すら不可得にする、β領域における項の項としての輪郭が不可得になるような脈動の動きそのものによって可能になっているということ。

このβ脈動による「異なるが、同じ」こそが「意味するという任務」を可能にしている。

ひとつひとつの暗喩は、あるワンセットのΔとΔのペアの登場は、「意味するという任務」が二つだけのΔのあいだの静的な関係ではなく、β脈動の「全体」を不可分であるということを示しているのである。

*

私たち人間の身体、言葉、意識(密教でいう三密)は、-Δ-Δ-の鎖でぐるぐる巻きになっている。

個々のΔひとつだけを見たり、いくつかのΔたちの一列の連なりだけを見るならば、それは、恐ろしくもあり退屈な、迷惑でありながらどこか愛おしい、取るに足らないものでありながら一度の生を苛むものに見える。

しかし、そのΔを、β脈動が発生させた大海の波飛沫の一粒のようなものであるならば、Δたちをそのまま「大海」の「喩」として「象徴」として(あえていえば「三摩耶」として)見るということも出来ない相談ではない。

なぜなら人類は、いにしえの時代から「神話」でいつもそうしていたのであるから。

神話の思考は、語られたあるΔとΔの暗喩(一対一)関係を、日曜大工的に(ブリコラージュ)いくつもいくつも組み合わせていくことによって、ありとあらゆる個々のΔが他の全てのΔを自らに写しあう因達羅網のような「無数の提喩」の可能性の潜在領域(β脈動)を指し示す。

醒めた意識で、日常経験できる物事についての言葉でもって、それをそのままβ化する。どこか遠くに行くでもなく、遠い未来を目指すでもなく、今ここで現に飲み食いをし言葉を交わしている人の身体が感覚でき認識できる限りのことを、そっくりそのまま転用して、今ここの経験的世界とそこに居る「我」をそのままβ化する。

これは簡単なことではないが、その気があって、コツを掴むまでの手間を惜しまない者であれば、誰にでも開かれている。

* *

まとめ

β脈動をΔ配列と「同じ」と見る、というのはなかなか難しい。

いや、Δにβを重ね合わせて幻視することはそう難しくはないのだが、逆に一度見えてしまったβから、脈動するβから、そのまま線状Δの列のなかに帰ってくるというのが難しい。

素敵なβに比べると、Δは退屈にみえるからだ。

ちなみにこの話をAIに描画させると、次のようになる。

SFでいえば、パルパティーンがインフィニティなフォースでスター・デストロイヤーをコピペしている世界という感じがする。

Δが、ひとつのスペシャルなΔが、β脈動の位置に収められて、崇め奉られているかのようだ。そしてβを完全に見えないように覆い隠している。

これは(ry

しかし思えば、素晴らしい/退屈、という対立もまた、Δなのであった。

人が人のまま見ているβは、Δを転用流用ブリコラージュしてシミュレートされたβ版のβであり、あくまでもΔのままなのだということ。

人の心にとっての究竟は方便なのである(空海)。

だからこそ、あくまでもΔたちの波飛沫を浴びながら、そこでΔを一つだけ選ぶことなく、ましてやそれを固まった輪郭を持ってそれ自体として固く閉じた何かだと思うことなく、選んで固めたものに執着しないようにする実践の道が人類史において探りつづけてきたのであろう。

レヴィ=ストロース氏が『神話論理』で分析する神話の思考もそうだし、密教の曼荼羅なども。

* *

というわけで、次回から『蜜から灰へ』に続きます。

『蜜から灰へ』では、蜂蜜、タバコ、カエル、夜空の星、森の物音、そして「騒音」に「悪臭」というΔたちが続々と登場します。

蜂蜜や、タバコの煙や、カエルや、森の音や、騒音や悪臭が、下記のようなhyper-Δと対決し↓

その「正体」が夏の夜の森のざわめきと匂いと、なんら変わらないこと、そしてそれがそのままβ脈動の影であることを、小さなΔたちを武器にして道具にして暴いていくのか?!

どうぞお楽しみに。

つづく

>つづきはこちら

関連記事

*

ここから先は

¥ 2,481

この記事が参加している募集

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。