さるかに合戦は、なぜ「猿」と「蟹」なのか? ー意味分節理論の超応用編(1) 『神話論理』で読む昔話の世界

2024.3.追記

本記事をベースに、大幅に改稿、加筆し、

まったく別の話になった論考

「 猿蟹考 猿蟹合戦はなぜ猿と蟹なのか 」

が、思想の科学研究会 年報 第五号に掲載されました。

一年生になった上の子が、毎週小学校から本を借りてくる。

今週の一冊は『かにむかし』。

いわゆる”猿かに合戦”の異文のひとつである。

「昔話は和むなぁ」

と、平和な気持ちでパラパラと眺めていると、なにやら気になる二項対立関係が見えてくる。

赤い顔と赤い尻の猿

たくさんの真っ赤な蟹の子たち

赤く熟れた柔らかい柿の実と、未だ熟れない青くて固い柿の実

赤と青

頭と尻

固さと柔らかさ

こういう対立と折り重なって、猿と蟹が対立している。

レヴィ=ストロースの神話論理の世界

対立関係にある二極が、物語の中で過度に接近したり、分離したりする。

これはまさに、クロード・レヴィ=ストロース氏が論じた「神話論理」の世界そのものである。

さるかに合戦は、猿と蟹のお話なのだけれどもそれだけでは済まないのではないか?!これは、天地開闢=世界の始まりを語る起源神話が零落した(いい意味で)異文なのではないか?!

🍏 / 🍎

赤く/熟れた/柔らかいー柿と、青く/未熟な/硬いー柿との対立関係は、どこからどうみても複数の二項対立関係を分節しつつ関係づける神話の論理そのものである。

赤く/熟れた/柔らかい

/ / /

青く/未熟な/硬いー柿

(分節と神話の論理について下記の記事等に書いていますので参考にどうぞ)

青と赤、頭と尻が対立するのは感覚的にわかりやすいとして、それでは猿と蟹はどうして対立するのだろうか?

よく見ると浮かび上がってくるのは、猿が”樹上=天/地のあいだ”にいる者だということ、そして蟹が”渚の湿った土から出てきたばかり”の者=”地下/地表のあいだ”、あるいは”水界と地界のあいだ”にいる者だということである。

ここに少々複雑な対立がみてとれる。

天 / 地 ・・・のあいだ ・・猿

/ / /

地下 / 地上 ・・のあいだ ・・人間

/ / /

水界 / 地上界 ・・のあいだ ・・蟹

ここで先に押さえておきたいのは「人間」の位置である。

私たち人間にとっては、天/地がはっきり分かれつつ、つかず離れずに繋がっていることが重要であり、また水界と地界がはっきり分かれつつも適度に繋がっていることが重要である。つまり「地ではない」領域と「地」の領域(つまり人間が居住できる領域)とがしっかり区切られていることが重要である。

天/地の区別、水界/地界の区別は、一方が人間の世界で他方が人間の世界ではないという関係になる。

ここで天と地、水界と地界の関係は、もともと別々にそれ自体として存在する天なるもの、地なるもの、水界なるものが、後から何かのはずみでくっついたというものではない。

両者の関係は元々あるふたつの実体の間に二次的に派生する事柄ではない。

両者の間にある「/」で記された”分けつつつなぐ”動きこそが、地を地ではないものではないものとして、天を天ではないものではないものとして、それぞれ「/」の両側に区切り出すのである。この区切り出しの結果として、地も天も、天に対する非-天、地に対する非-地としてその輪郭を獲得するのである。

天 < /…切り分ける > 地

人間の世界ではない < /…切り分ける > 人間の世界である

対立する二項の区別は、区別するから区別される。

対立する二項の関係は、所与の実体間の二次的な関係ではなく、二次的な関係として観察されうる関係を関係づける関係である。

素朴な疑問1 なぜ猿と蟹なのか?

猿と蟹に戻ろう。

この昔話、そもそもどうして猿と蟹でなければならないのだろう??

猿でなくても蟹でなくても良いのではないか。

犬と猫でも、馬と牛でも、虎と龍でもよいのではないか。

なぜわざわざ猿と蟹なのか。

*

レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を手がかりに考えると、猿と蟹のペアが選ばれていることの必然性が見えてくる。

先ほど、猿は樹上、つまり天/地のあいだにあり、蟹は渚の土の中、つまり水界(地中)/地のあいだにあると書いたが、これこそが猿と蟹が選ばれた理由である。

樹上も渚も、人間の世界である「地」からそれぞれの上下の方向へ半分シフトした領域である。猿と蟹は、人間的な「地」に属するものではく、そこから半分ずれている。

天と地の中間に、半分上がっている猿は、人間の世界と人間の世界ではない世界(天)との間で動いている。

水界と地界の中間に半分沈んでいる/半分顔を出している蟹もまた、人間の世界と人間の世界ではない世界(こちらは水中もしくは地中)との間にいる。

猿と蟹は、”人間の世界ではない世界”と”人間の世界”との二極の対立に対しては、そのどちらの極にも収まらない中間的で曖昧で、どっちつかずで、両界を自在に行ったり来たりできる者である。

人間は、猿のように樹上を自由に動き回って生活することはできないし、蟹のように渚の土中に潜って生活したりすることもできない。

人間は、猿のレベルで天地を自由に往来することはできないし、蟹のレベルで水界と地界を自由に往来することもできない。

人間と比べると、猿と蟹は、一方は樹上という半分に地上にありながら半分天上にあり、他方は渚の土中という半分地上でありながら半分地下〜水中にあり、自由に活動している。

この点では猿と蟹は人間よりもより天や水中に近いものであり、一見すると人間よりもすぐれた天地媒介(切り分け)能力を持つように見える。

猿は、天/地の中間、天地を分けつつつなぐ媒介者の象徴である。

蟹は、地/水中(地中)の中間、両界を分けつつつなぐ媒介者の象徴である。天/地/地下(水中)の中間の存在の象徴として猿と蟹は実につごうがよい。

素朴な疑問2 猿と蟹はなぜ戦う必要があるのか?

この蟹と猿がバトルを始めるわけである。

最初から仲良く柿を食べればいいじゃないかと思うが、猿と蟹は戦わなければならない。なぜかといえば、結論を先に書くと、猿と蟹が戦わないことには、人間が生きていける世界(地上界)が、人間が生きていける世界ではない世界から分離されないからである。

猿かに合戦は、これは人類にとっての意味ある世界の起源の秘密を教えるとてつもないメッセージを含んだ書である。

「昔話はなごむ」などと言っている場合ではない。

人間の世界(地上界)の起源を語る神話

今日の私たちの自然科学の知識からすれば、ビッグバンがあって、宇宙がひらけて、星ができて、銀河ができて、太陽ができて、太陽系の惑星ができて、地球ができて冷えて水が溜まって、生命が誕生して、以下略、という具合に人間とその自然環境の「起源」を説明することができる。

しかし、近代の自然科学の知識が体系化されるはるか以前から、おそらく象徴言語による思考ができるようになりものごとの始まりと終わりを区別できる(つまり生/死の区別の観念が生じる!)ようになった瞬間から、私たち人類は「人間の始まり」や、「人間にとってのこの世界の始まり」には何があったのだろう、という疑問を抱くようになったらしい。

そして、人間の起源、人間が生きる世界の起源を”野生の思考”でもって考え、語ったのである。その痕跡が今日に伝わる神話や伝承のなかにも残っている。

人間が生きるこの世界の起源を語る神話は、”人間がうまく暮らせる世界”と”人間がうまく暮らせる世界ではない世界”とが、どのような経緯で分離しー区切られー分節されたのかを語る。この後者の端的で経験可能な事例が、空中であり、海中である。人間は空を飛ぶことはできないし、魚たちのように水中にずっと潜っていることもできない。

そして人間の世界とそうでない世界、この二つの分節の経緯を語るきわめて古風な神話のひとつに「増えすぎた太陽の火を減らす(あるいは減りすぎた太陽を復活させる)」話がある。

多すぎる太陽を射落とす英雄

中沢新一氏の『アースダイバー神社編』の285ページに「太陽を射る男」という一節がある。

「大昔、空には太陽が三つも四つも、たくさん出ていた。そのため地上は暑くなり過ぎて、あらゆる生き物が熱に苦しんでいた。生き物は土中に隠れ住んだ。鳥は空を飛ぶこともできなかった。この窮状を見た一人の人間の若者が、太陽を射落として、地上に涼しさをもたらそうと決意し、弓矢を手に太陽たちの住処をめざして、旅に出た。」

この若者=英雄は、やがて太陽たちのところにたどり着き、一つを残して残りの太陽をすべて射落とす。そしてようやく地上は涼しくなり、動物たちは地中から地上に出て、鳥たちも空を飛ぶようになった。めでたしめでたし、という話である。

昔々、太陽がたくさんあって…。

などとくると、なんと突拍子もない話だろうと思われるだろうが、この神話は実は世界のはじまりを、天地の分かれの由来を語ろうとうする、途方もない神話的思考のあらわれなのである。

暮らしやすい地上界=暑すぎない地上

人間が、その狩猟の対象となる動物たちとともに暮らすことができる地上。人間をはじめとする動物たちが歩き回り、植物が繁茂する地上の世界。そういう地上の世界、地上の楽園は、どうはじまったのか、というのがこの神話の語りを開く問いかけである。

動物や人間がうろうろできる地上の世界は、宇宙の始まりからそのようなものとして存在していたわけではない。暮らしやすい地上の世界は、そうでない世界、非-暮らしやすい地上の世界から区切り出され分離されてはじめて、それとして成立する。

この暮らしやすい地上の世界と対立しつつペアになる「非-暮らしやすい地上の世界」の位置を占める具体的なイメージが、太陽が多くて暑すぎる世界である。

人間が住める世界もうがある / 人間が住める世界がまだない

||

時間的に「後」の状態 / 時間的に「前」の状態

||

太陽がひとつで昼夜が交代する世界 / 太陽が多くて暑すぎる世界

ここで、これら対立する両極の間を、切り分け、引き離し、分離し、分離を固定する操作ー処理ー動きー動作としての「/」が必要になる。両極の世界は、ぞれぞれあらかじめそれ自体として自性において存在するものではなく、あくまでも一方に対する他方として、互いに切り分けられて初めて生じる。

そしてこの人間が住める世界と住めない世界とのを切り分ける「/」の線を引く動きをするのが「太陽を射落とす英雄」である。

*

では、猿蟹合戦の猿と蟹もまた、この「太陽を射落とす」文化の英雄の仲間なのだろうか?

この問いに対する答えは、先に行ってしまうと「否」である。

確かに猿と蟹は”多すぎる太陽を射落とす”動きのオーバーな真似事のようなことを演じる。しかしそれは真似事であり、多すぎる太陽を射落とすことには失敗する。猿が”まだ青い柿を上から下に落として、下にいる赤い蟹をつぶした”という展開こそが、この失敗を物語っている。

ここはおもしろいので詳しく分析してみよう。

🦀 🦀 🦀

「赤い柿」はたくさんの太陽の象徴であるが、象徴であるということは、二項の関係ではなく、二項対立関係の関係(四項関係)である。

赤くて丸い柿がたくさん。

赤くて丸いもの。

一見すると、猿かに合戦の猿、蟹、柿は、いずれも多すぎる太陽の象徴なのではないか?!と思われる。この直感は半分あたっているが、もう少し細かく対立関係の構造を解いていかないといけない。

赤い ー たくさんの柿 / 投げ落とされた青い ー ひとつの柿

赤 / 青

多 / 一

赤くて丸っこい一匹の親蟹 / 赤くて丸っこいたくさんの子蟹

親 / 子

一 / 多

樹上の赤い顔とお尻の猿 / 地上に降りた赤い顔とお尻の猿

樹上 / 地上

頭 / 尻

前 / 後

上 / 下

柿、蟹、猿。赤くて丸いものたちは、単に即自的実体として赤くて丸いということではなく、はじめからあれこれの二項対立関係にあり、二項対立関係の中で他方に対する一方として区切り出されて=分節されている項である。

「赤くて丸ければ、即、太陽」

という意味づけ=象徴化ができるのはその通りであるのだが、この「太陽」なる項と「赤くて丸いもの」なる項は、それぞれ自ずからそれとして存在する何かではなく、あくまでも対立関係を切り分けつつ結ぶ「/」の影として浮かんでいることである。

(二項を結びつけて同じだ!というだけでなく、その背後に隠れた二項対立関係の対立関係を見ましょう、という話はレヴィ=ストロース氏の『今日のトーテミズム』に詳しく書かれているので参考になさってください)

*

赤くて丸い猿と蟹が、どういう二項対立関係の中で区切り出された「項」なのか、よくみてみよう。

自由に柿の木を上り下りできる猿 / 木登りできない蟹

赤い実を落としたくない猿 / 赤い実を落としたい蟹

蟹は、たくさんの赤くて丸い柿を、地上に取ってくる(落とす)ことを、やりたいのに、できない(落とす意志があるのに、する能力がない)。

一方、猿は、たくさんの赤くて丸い柿を、地上に投げ落とす(≒射落とす!)ことができる、が、それにもかかわらずやらない(する能力があるのに、意志がない)。

蟹と猿は、真逆の方向で「空中にあるたくさんの赤い丸を地上に落とすことに失敗する者」である。

柿=たくさんの赤い丸=太陽たちを、落としたいのに落とせない蟹。

柿=たくさんの赤い丸=太陽たちを、落とせるのに落としたくない猿。

落としたい / 落としたくない ・・意志のレベル

/ /

落とせない / 落とせる ・・能力のレベル

たくさんの太陽を、落としたいのに落とせない蟹と、落とせるのに落とさない猿。猿と蟹では、たくさんの太陽を減らすことはできず、天と地を分離することは未だできない。人間が生きることのできる世界が、人間が生きることのできない世界から、未だ分離していない。

おもしろいことに、この猿と蟹の表に現れた二項の対立の背後で、すでに四項からなる意味分節の最小構成ユニットが動き出している。意味するというコトバの世界は猿と蟹ですでにしっかり始まっている。

しかしそれが、いまだ人間の世界を区切り出すことはできていない。

樹上と渚にとどまるもの

猿と蟹は、どうして人間が暮らせる世界を区切り出すことができないのか?

その理由は、猿が樹上に暮らすものであり、蟹が渚の砂の中に暮らすものである為である。

(地上と空中を往来できる)猿と / (水中と地上を往来できる)蟹

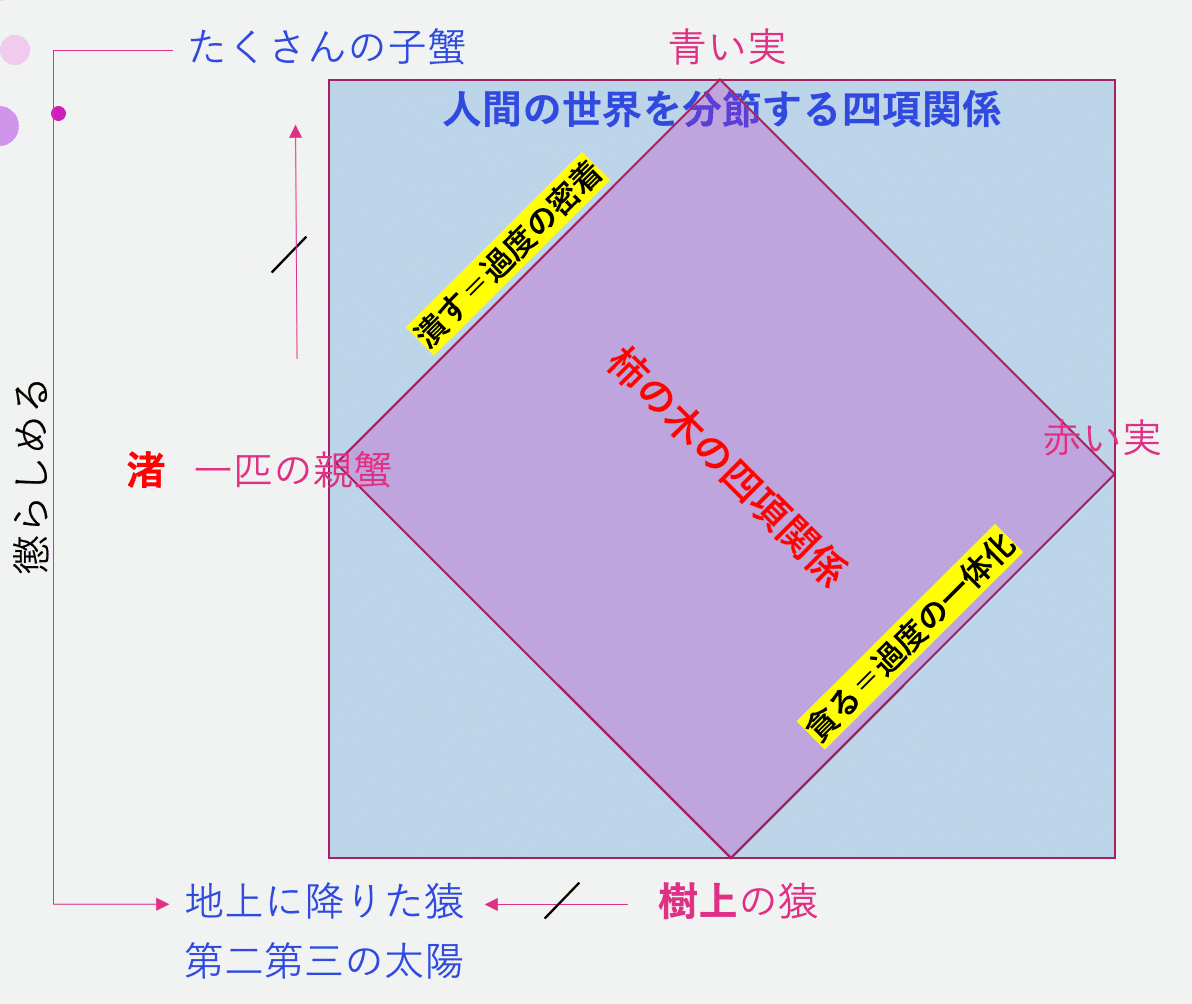

図にすると以下のような具合である。

天

|

樹上・・猿

|

地=人間が暮らせる世界 ・・人間

|

渚の砂の中・・蟹

|

地下(水中)

天の方と地下(水界)の方へ、半分ずれている!

猿は樹上という、地上と天上の”中間”にくらす。

蟹は渚という、水界(または地中)と地界の”中間”にくらす。

樹上も渚も砂の中も、人間が暮らせる世界の周縁である。樹上と渚の地中は、人間が煮炊きをしたり、動物を追いかけたりできる「地上」の世界とは少し上下にずれている。

そういう人界から半分外れた領域を占める猿と蟹は、人間の世界=地上界をそうでない世界(天上や水界)から切り分ける働きをするには不適任ということになる。猿や蟹は、それぞれ人間とは違った分節のやり方で、自分達の世界を開闢してしまっている。

*

ついでにおもしろいのは親蟹が柿に対してハサミを振り回しながら「芽を出せ、木になれ、実れ、熟せ」と呼びかける際に「切っちゃうぞ」を連呼する点である。早く木にならないと切っちゃうぞ、実らないと切っちゃうぞ、熟れないと切っちゃうぞ。

しかし、ハサミで切る切ると言いながら、蟹は結局柿の木をまったく切らないのである。

切ると言いながら、切らない。

区別=分節=差異化するぞと言いながら、しない。

この点でも蟹は、人間の世界=地上界をそうでない世界(天上や水界)から切り分ける働きをするには不適任であることを、自ら宣言しているようである。

すごい話である。

青い柿 太陽であり 太陽でなく

猿の悪業により、親蟹がやられてしまうくだりは、猿蟹合戦の中でももっとも悲惨な場面である。あまりにも酷い話なので、最近の子供向けのやさしいバージョンでは、親蟹は休めば治る程度の怪我にとどまる異文へと変化しているくらいである。

このくだりを、もう少し詳しくみてみよう。

フォーカスしたいのは「青い柿」である。

猿が親蟹を潰すために利用した凶器は、まだ熟れていない青い柿の実である。

赤くない柿の実を投げ落として蟹を潰してしまう猿はとんでもない悪いやつであるが、神話論理的にはこの「投げ落とす」という猿の所業は「正解」である。天にたくさんある「赤くて丸いもの」を「落としたい」のである。

そうであるからして「投げ落とす」のはよい。たくさんの太陽を減らしたいのである。だから、猿が柿=太陽をもいで、落としてしまう、というロジックは「あり」なのである。

しかし、ここで猿が「ヤバめ」なのは、投げているのが「青い実」だという点である。

赤 / 青

/ /

太陽 / (?!)

猿が投げたのは、太陽=赤い柿の実ではなく、青い実である。

青い実は、たくさんの太陽の象徴ではない。

青い実は柿の実であるという資格においては、たくさんの太陽のうちの一つでありながら、まだ赤くないという点ではたくさんの太陽のひとつではない。

青い実は、たくさんの太陽のうちのひとつでもあり、ひとつでない。

太陽であるけれども、太陽でない。

「である」けれども「でない」

青い実は、渚の蟹、樹上の猿と同様に、天と地の分離、人間界と天上界(さらには地下界・水界)とを分離し引き離す方向に対しては、すこしずれている。

ここでこの青い柿につぶされる=青い柿と区別なく密着してしまう親蟹もまた、じつは「赤くて丸っこいもの」だったことを思い出したい。

蟹は、たしかに赤いし、丸っこいという点で、太陽の象徴のように見えなくもないが、しかし考えてみれば蟹はあくまでも水界に属するものである。

火と対立する水、暑さと対立する冷たさ。蟹は冷たい水に近い生き物であり、その点では太陽の象徴にはならない。太陽に対立してしまう。地中に生きる蟹は、燃えないし、暑くない。

*/*

つまり、蟹もまた青い柿の実と同様に、たくさんの太陽の象徴で”あるようなないような”ものであり、半分だけの太陽の象徴である。

青い実を投げ落として”水界の赤丸”である蟹をつぶしても、太陽は減らず、人界は区切り出されない。

猿と蟹がやっていることは、人間の世界をそうでない領域から区切り出すという目的に照らし合わせる限り、どこまでいってもずれている。

*

そして極め付けなのが、潰された親蟹からはたくさんの子蟹が出てくるくだりである。

蟹が増えている!

赤い小さな丸が、増えてしまっているのである。

この神話は、たくさんの赤い丸を減らして=多すぎる太陽を減らしたことで、人間が住める世界が区切り出されたました、というオチを目指している。しかし、猿はなんと、太陽の象徴である”たくさんの赤い丸”を減らすどころか、増やしているのである。

さらにさらに、猿は赤い実を貪り喰らい続けている。こうして猿自身が、たくさんの赤い丸=太陽の象徴と過剰に一体化していくのである。

以上、「たくさんの太陽を減らして、天地を分離する」件について、猿は真逆のことをやっているわけである。

人間の世界と人間の世界ではない世界とを分節”できない”=(人間的には)失敗した柿の木の四項関係

蟹も猿も「赤いもの」たちである。その点で猿も蟹(特に子蟹)も「たくさんの太陽」の象徴になりうるポテンシャルをもっているように見える。そういう太陽と似ているような似ていないような猿や蟹が、たくさんの柿の実(これもたくさんの太陽の象徴になりうる)実のまわりでワチャワチャ動くわけであるが、結局「太陽を射落とす」ことには成功しない。

柿の木の周りで親蟹と猿が揉めているところでは、どうにもすべてが中間的で両義的になりすぎている。猿は地上のものでも天上のものでもなく、その中間の樹上のものだし、蟹も地上のものでも地下(水中)のものでもなく、その中間の渚のもので、さらにたくさん(多)の子蟹を内に隠した一匹(一)である。一と多のどちらでもある。一と多の中間としての子持ち親蟹。さらに柿も、赤かったり青かったりと、全面的に「赤」ではない。青混じりの赤という中間的なあり方である。

柿の木の周りで発生する二項対立関係の対立関係としての四項関係では、すべての項が、人間の世界の中から見た場合に「中間的」になっている。

柿の木の四項関係は、人間の世界と人間の世界ではない世界を分節する四項関係に対して見事にずれている。

* * *

人界をそうでない世界から切り出すためには、なにをしなければならないかといえば、太陽を減らすことが必要である。

たくさんの太陽の象徴を減らさないといけない。

候補になるのは、たくさんの太陽の象徴となりうるポテンシャルを持ったものたち、”柿”か”蟹”か”猿”のなかのどれかである。

たくさんの赤い柿か、たくさんの赤い蟹か、複数の赤を抱えた猿か、いずれかを減らさないことには、人間の世界は区切り出されてこない。

この物語がたくさんの太陽の象徴として選んだのは「猿」である。

ただし、柿の木の上の「樹上の猿」ではない。

樹上で赤い柿の実(たくさんの赤い丸)を貪った後で、地上に降りて、人間の家屋のような屋敷に帰ってきた猿である。

この猿は、端的に、人間の世界と密着した多すぎる太陽の象徴である。

人間の世界を過剰に熱くするたくさんの太陽としての「猿」

同じ猿でも、樹上をうろうろしているのと、大量の赤い柿を摂取した上で人間の世界=人間が住める領域の極みのような家屋に降りてきたのとでは、まったくその意味(四項関係において占める位置)が違うのである。

同じ猿なのに、違う猿。

同じキャラが物語の進展にともない、複数の重なり合った四項関係のうちのさまざまな項の場所を移動していくというのが神話のおもしろいところである。

逆に言うと、猿と来ればいつでもどこでも必ず「太陽の象徴」なんだという話には絶対にならない。猿が太陽の象徴になったりならなかったりするのは、それがどういう二項対立関係の対立関係のなかにいるかに依る。

蟹と猿が人間の世界の四項関係に移動する

猿は、親蟹を潰してしまうという酷いことをするわけであるが、この事件をきっかけにして、柿の木の四項関係が収縮して見えなくなる。

親蟹のくだりでは、柿の木の周りで、下記の四項関係が動いていた。

樹上 / 渚

/ (赤い顔と尻の猿) /

「青い」柿の実 / 「赤い」一匹の親蟹

これを柿の木の四項関係と仮に呼ぼう。

ここでは、樹上と渚が対立し、青い柿の実と、赤い親蟹が対立している。そこ間にあって、猿は樹上と渚、青と赤という、対立する両極の間の媒介者であるが、猿が実行した媒介作用は、対立する両極を「分離する」ことではなく、逆に「ひとつに短絡する」ことであった。

この猿を見ていると、レヴィ=ストロース氏が『やきもち焼きの土器作り』という本で論じている「やきもち焼きの土器作り」という両義的媒介項の話を思い出す。やきもち焼きの土器作りは、その強力に密着し区別を無にしようとする媒介の方向性と、強力に分離し引き離そうとする媒介の方向性を同時に併せ持つ極めてハイパワーな媒介者である。

対立する二極の分離と結合を自在にするやきもち焼きの土器作りという、地上界(人間界)の英雄に比べると、猿蟹合戦の猿はどうにも頼りない。分離するつもりで(太陽を減らすつもりで)逆に増やしてしまっているし、引き離すつもりで短絡してしまっている。やっていることがアベコベである。

蟹にも、猿にも、結局赤い実は落とせなかった。

柿の木の四項関係では、「水界から出てきた赤い丸」と、「樹上にある青い丸」が、ショートする。柿の木の四項関係が織りなす平面には、地上を暑くて住めないようにしているたくさんの太陽たちが収まる場所がどこにもない。

柿の木の四項関係はたくさんの太陽をいわば「中心点」にしてそのまわりをぐるぐる回るばかりで、「たくさんの太陽」と「太陽が一つの天界」とを分離する線を柿の木の四項のうちのいずれかの二項を結ぶ線と重ねることができなかったのである。

しかし、猿の所業により、青い実と海の赤丸=蟹が過度に密着するという短絡事故が起こった事で、柿の木の四項関係が崩壊する。

* * *

人界の領域で活動する子蟹たちと、木から降りた猿

猿は樹上から地上に降りて、なにやら人間の家のような自宅に帰る。

そしてたくさんの子蟹たちも移動を開始する。

子蟹の旅

何はともあれ、みんな柿の木から離れるのである。

子蟹たちは、渚や土中を離れ、人間の文化に近いところに移動してくる。

そして石臼、はぜ棒、牛糞、蜂、栗、敷居-鴨居、水桶といった、自然と文化の境界で働くものたち(自然のものを人間の文化の世界に取り込むためのインターフェースになるものたち)と同盟を結ぶのである。

それと同時に、メインテーマが「柿を落とす」から「猿を退治する」に転換する。

「柿はもういいのかい?」

と言いたくなるが、もういいのである。

柿の木の四項関係では、人界を非-人界から分節できなかったのであるから、ここは思い切って別の四項関係に切り替える方がいい。

*

柿が問題になっていたのは、それがたくさんの赤い丸、つまりたくさんの太陽たちの象徴であったからだ。しかし、いまや柿は「青い実」でもあるという正体を明らかにしてしまい、太陽の象徴としては不十分というか、半分だけの象徴だったということがバレる。柿の実は太陽の象徴でもあるが、100パーセント太陽の象徴ではなく「青い丸」という月かなにか、非ー太陽の象徴でもある。

そういう柿を落としても、天地は分かれない。

柿ではなく、もっと本当の太陽に近い象徴物を減らさないといけない。

変身した猿

で、ここで本当の太陽の象徴(本当の象徴なんて、言葉としておかしいと思うが分節の話をしているのでがまんしてほしい)の位置に新たに収まることになったのが、大量の赤い柿を貪った真っ赤なお尻と真っ赤な顔の「猿」である。

<<赤い顔と尻をした猿>> ・・たくさんの太陽

/

蟹となかま達 ・・太陽を射落とす者

猿と蟹が柿の木のまわりでやりとりしていた時には、「落としたい/落としたくない/落とせない/落とせる」という柿の木の四項関係の中に柿の実=たくさんの太陽が収まる場所がなく、けっきょく太陽はそのままになった。

しかしいま、たくさんの太陽の位置に、たくさんの赤い丸をお腹につめた頭とお尻が真っ赤な「猿」が移動してくる。いまや猿は人間が暮らせる世界の始まりを妨げる”多すぎる太陽”へと変身したのである。

* *

私が子どもだった頃、猿蟹合戦を読んでいて、一番違和感を覚えたのは、猿の家が人間の家そのものだというくだりだった。猿は山に住んでいるのであって、人間の家には住まないのではないか???

この子どもの私の違和感は、今から見ると非常に鋭い。

この猿は、人家にずかずかと入り込み、まるで人間のように振る舞うという点で、人間の住める世界=人間の領分を脅かしているのである。まさに多すぎる太陽、世界を人間が住めない場所にしている存在そのものである。

* *

繰り返すが神話では、同じ登場人物が、四項関係の中で占める位置を移動したり、中間的な媒介の位置に移動したり、また四項のうちのどれかの位置に戻ってくる、ということが起きる。

猿蟹合戦の話を詳しく読むと、まず猿は焼き栗に真っ赤なお尻を焼かれ、次に石臼に頭=真っ赤な顔の方をやられる。猿には「赤」が二つあり、しかもそれぞれ上と下に分かれている。

上も赤く、下も赤い、というところで、柿の木の四項関係の時に猿が演じていた中間性が、零落したかたちで保存されているようでおもしろい。

子蟹と仲間たち

こうなると話は早い。あとは誰かが、文化英雄が、この猿=余計な太陽を地上から(樹上でもなく渚でもない人間が住めるはずの地上から)追い出せば良い。

ここで猿と対決するのは、子蟹たちである。子蟹たちは、柿の木事件を経て「親の仇」という極めて人間的な関係において猿と鋭く対立する。

人間の世界とその外部のインターフェース

ここで子蟹の仲間を詳しく見てみよう。

石臼、はぜ棒(刈った稲を干すための棒)、栗、牛糞、蜂、敷居-鴨居、水桶、である。

石臼は、固いものを柔らかいものへ、そのままでは食べられないものを食べられるものへ変換する。石臼は人間の世界(人間の食べるもの)とそうでないものをつなぎつつ分離する媒介者でありコンバータである。

はぜ棒は地中から切り離された木であり、稲を空中に高く掲げる(天地の中間領域に宙吊りにする)ものであり、天地の中間を分離しつつ結びつけ、つかづはなれずの関係を維持する媒体である。根をもたずに地上に立っている木の柱は、天地を分けつつつなぐ究極の媒介物になる。

蜂は、猿かに合戦ではそうと描かれてはいないが、神話においては人が調理せずに食べられる野生=「蜜」を集めるという点で、人間の世界(人間が食べられるもの)とそうでない世界とを分離しつつ結びつける強力な媒介者である(「ハチミツ」が神話において果たす両義的媒介項としての動きについては、かのクロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理II 蜜から灰へ』で詳しく分析されている)。

(蜜と灰の話は上の記事でも少し触れているので参考にしてください)

牛糞は神話論理で言えば”埴”とも通じるもので、固まってもおらず流動してもいない、固まっているでもなく固まっていないでもない、という中間性を特徴とする。あるいはもしかすると、牛糞は、火で焼くことができるのに(つまり火を通す=調理することができるのに!)食べられないという点で、蜜と対立する煙や灰と同じ位置をしめるのかもしれない。

神話では、いろいろな媒介者が続々と登場するが、媒介者同士が二項対立関係をなし、さらには二項対立関係の対立関係である四項関係を織りなす場合もおおい。

ちなみに猿かに合戦にも「灰」が出てくる。栗が囲炉裏の火のわきの灰の中で、燃えるように熱くなる。

鴨居ー敷居はセットで考えよう。鴨居と敷居は、上下に分かれつつ、内と外を分けつつつなぐ。牛糞がこの敷居の上で猿を滑らせ真っ赤なお尻に尻もちをつかせるというのもおもしろい。牛糞は「私は両義的で中間的な媒介項ですよ」と自己紹介しているようなものだ。

さらに水桶は、地上の世界に水界を作り出す。地上に撒いたのではすぐに滲みて流れてしまう水を、水のまま地上の世界に止めるのが水桶である。この水桶の中に蟹の子たちが隠れていて、お尻=赤いたくさんの太陽の象徴を、チョキンとやるわけである。

* / *

柿の木、石臼、牛糞、蜂、敷居-鴨居、水桶は、人間の世界とその外部との境界にあって、人間の世界の外部(いわゆる「自然」)のものを、人間の世界のものに変換して取り込むためのインターフェースの役割を果たす媒介者たちである。これら媒介者たちは、人間の世界と人間の世界の外部を(文化と自然を)切り分けつつ結びつけ、結びつけつつ切り分ける。人家に住み着くたくさんの赤い丸を食べた猿=「たくさんの太陽」の象徴を追い払ううで、この媒介者たちほど適任なものはいないだろう。

そうして地上は暑すぎない、人間の住める世界として区切り出されることになる。

天地開闢である。

たくさんの赤いものたちが、天と地の間を行ったり来たりできたりできなかったり、地下や水中と地上の間を行ったり来たりできたりできなかったり。

柿の木の段階では、人間の世界と人間の世界ではない世界との対立が分離されるようには分節の線が走っていないのである。

そこで、親蟹が青い実で潰されるという事件を経て、柿の木時代の四項関係はねじれ、人間の世界とそうでない世界との間に分節線を走らせるように、臼や蜂や栗や牛糞が活躍する余地が開く。

猿かに合戦。なんとも絢爛たる人界の起源神話であった。

*

ちなみに、子蟹でもだれでもいいから柿の木の時点で猿を叩き落とせばよかったではないか、と考えたくなるところであるが、柿の木の時点で、樹上の猿をどうこうしても、人間の世界はそうでない領域から区切り出されないのである。

地上界と非-地上界の分離を含む四項関係は、それ自体があらかじめ与えられているものではなくて、別に分節されている必要がある。そして猿蟹合戦の場合、地上界と非-地上界の分離を含む四項関係の前段で動いて、この四項関係を分けつつ結びつけるように作用したのが、かの「柿の木の四項関係」なのである。

ある表にあらわれた四項関係の深層には別の四項関係が隠れて動いており、深層の四項が収縮したところに、表層の四項関係が現れる。これはかの弘法大師空海が『吽字義』で書いている、字相と字義の関係そのものではないだろうか。

昔話「さるかに合戦」を意味分節理論で「読む」とこういうことになるのではないか。

猿かに合戦の最新の異文

ところで、聞いた話によると、現代のコンプライアンスの観点からか、親蟹が殺されない話とか、猿はやられてしまわずにごめんなさいと謝るとか、最後に猿も親蟹もみんなで仲直りして集まって赤い柿を食べる話とか、さまざまな異文が生まれているらしい。

「そんなの、猿かに合戦じゃない」と、アラフォー世代以上の諸賢ならば言いたくなるところであろうが、しばし待たれよである。

異文について

神話がそうであるように、昔話もまたいくつもの「異文」がある。

異文、あるいは”異聞”と記してもよいかもしれない。

つまり物語る人によって、話の筋が少しづつ変化するのである。

例えば、カニの子供が親ガニの仇を討つべく旅する途中で蜂だとか石臼だとかを仲間にすることになるが、この話の中でカニの子がきびだんごを蜂や臼に贈るくだりがある場合とない場合がある。

異文と正文

レヴィ=ストロース氏がどこかで神話について書いていたように、この手の昔語りの異文は”正文”に対する異文ではない。

つまりこの世のどこかに「本当の、唯一の、真実の、正しい、猿かに合戦」の原本=正文があって、その周縁にいくつもの多少間違った=誤った異文がわらわらと転がっている、というのではない。

口承されてきた神話や昔語りの場合は、強いて言えば異文しかない。

無数の異文が生まれたり消えたりする。

そこには正文は存在しない。

*

正文という発想はおそらく文字で記された書物のイメージから生じている。書物の場合、原本というか、写本の元になる本の、さらにその元になる本の、と辿っていくと、どこかで最初に記された文字に行き当たるはずだと考えることができる。コピーに対する原本である。

そしてコピーを重ねるうちに、ページが抜けたり、文字が潰れて読めなくなったり、読めなくなったところに誰かが勝手に一言書き加えたりしているうちに、原本=正文とは違った”異文”が残されていく。

ここで原本=正文こそが「正しい」とすると、足したり引いたりされた後の異文は「間違い=誤り」ということになる。

正文 / 異文

唯一 / 雑多

原本 / コピー

正しい / 間違い

今日の私たちの社会の基礎を固めている「意味が固まった文字」に従って時空を超えて契約=約束が履行されるべき、という信念は、文字によって支えられている。時空を超えても変わらない文字の配列の中で、誰にとっても同じ意味であると信じられている文字の配列の中で、信念の体系や自己についての語りを組み立てている現代人の私たちにとって、唯一の原本の正文こそ、輝かしいものに思える。

しかしとはいえ、その信念が生き残ることができる世界が開けるのは、石碑でも印刷技術でも、文字を安定的に反復して保存できる技術が社会の表層をがっちりと固めている場合に限られる。

* *

現生人類が今日の私たちと変わらない頭脳を手に入れたは、一万数千年前とも、三万年前とも、五万年前とも、七万年前とも推定されるが、この数万のスケールに対して、文字というのはせいぜい数千年前に開発されたものである。

ましてや寸分違わぬ文字を大量に複製できる=本を大量生産できる印刷技術が開発され、大量に印刷された本でもって多くの人が文字を読む技術を勉強するようになったのは、この数百年のことである。誰もが文字を読めて当たり前…などという事態は21世紀の今日でも未実現である。

それでは、文字が読めないと人類はダメなのかといえばそのようなことは絶対にない。人類は数万年にわたり文字なしで、声によるコトバだけで豊穣で多様に変化する複雑な環境の”声”を聞き、また呼びかけ、世界と呼応しながら子孫を残し続けてきたのである。

こんなことを書くと「現代の文明世界と数万年前の狩猟最終民の世界を短絡するな!」などと言われてしまいそうだが、そこの対立は問題ではない。

人類は、今日の私たちも含めて、もとはといえば「声だけ」の世界で数万年かけて進化してきたのである。私たちの「ことば」は、文字ではなく、声によってセットアップされている。

私たちのことばは声を環境として進化してきた、と言い換えてもよいかもしれない。

あるいは、声こそがことばのブートストラップ回路を起動する。

* / *

要点は、声の世界というのは「正文」を持ちようがない「異文」だけの世界だということである。もちろん声の世界でも、死んだ祖先が言ったことであるとか、部族の初代を産んだ動物の神様が言ったことなど、好き勝手に変更できない強靭さをもったコトバもありえるが、それは自ずから自性によって正文としてあるものではなく、無数の異文に囲まれることで、異文と異文の隙間にその輪郭を浮かび上がらせるような、異文たちのなかのメター異文としての正文のようなものである。

正文 / 異文

唯一 / 雑多

原本 / コピー

正しい / 間違い

雑多、コピー、間違い。

正文と区別される限りでの異文の特徴を並べると、異文というのはなんだか悪いもののような感じがしてくるがここでメゲてはならない。一つではなく複数であり、固まりつつも動いており、複数の正しさと複数の間違いがある。

どちらがよいかわるいかではない。

XはAなのか非Aなのか? どちらでもあってどちらでもないところで、誰かの声の残響に耳を委ねる。

言葉を、中間的でどちらでもあってどちらでもない宙吊りの状態に保つところに、ちょうど「柿の木の四項関係」のようなものが動き出す。そしてそれこそが前段となって、子蟹と人家に住みつく猿との対決、蟹が正義で猿が悪の分かりやすい=はっきり分かれた世界を準備するのである。

私たちの「書かれた」=「印刷された」=「意味を固定された」言葉の世界は、子蟹たちが猿を家屋から追い払った後の世界である。その中で私たちは、「分かりやすい」意味ある世界を享受できる。しかし、この”分かりやすい意味のある世界世界”が始まるためには、前段として子蟹と猿の対決=”分節する線を引くこと”があり、そのさらに前段に渚と樹上、柿の木の四項関係という、人間にとって分かりやすい意味のある意味分節を可能にする基壇となる、深層・基層の意味分節が発生し、そして収縮する必要があった。

古来より、現生人類の頭脳が思考できる「世界の始まり」は、このようなモデルになるわけである。

もし今日の私たちが、なにか「今よりもよりよい新しい世界」を作りたいと願うのであれば、はたして私たちの思考の意味分節システムをそもそも可能にしている私たちにとっての「柿の木の四項関係」はどんなものであるのか、いくつもの異文によく耳を傾けることができるなら、私たちもまた子蟹のようによりよい仲間を見つけることができるだろう。

*

最後に、最新の異文について。

神話論理的には、親蟹は青い実と過度に密着すればよいので、命を落とす必要はない。

また子蟹とその仲間に成敗される猿も、赤い顔と赤いお尻が、灰とか、蜂=ハチミツとか、水桶の水とか、敷居とか、牛糞などという人界と非-人界との両界の中間にあるものたちによって人間の家屋の外に追い出されれば良いのであって、猿ごと命を落とす必要はない。

そして最後に、仲直りした猿や親蟹も一緒に家の中で熟した赤い柿を食べるとなると、これはまさに荒ぶる多数の太陽を人界に属する食べ物へと変換することに成功したという話になる。

新しい異文もまた良い。

と、これでうまくまとまったような感じにはなるが、とはいえその前段の前段で、”良い”と”悪い”の分かりやすい対立を分けることを可能にしている深層の四項関係は一体…、という問いが、樹上でニヤリと笑う何者からか発せられているようないないような…。

おわり

(長い話に付き合っていただき、ありがとうございます)

関連記事

本記事の分析手法はクロード・レヴィ=ストロース『神話論理』の両義的媒介項の話と、空海『吽字義』にある吽字の分節の話をもとに開発しているものです。この詳細については下記の一連の記事で検討しているので、ぜひ参考になさってください。

そもそも深層意味論・意味分節理論とはなにか?

下記にいろいろ書いているので参考にどうぞ。

ここから先は

この記事が参加している募集

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。