猿-人間-獲物-嘘-カエル-煤-毒-魚/経験的事物の対立関係を裏返して記述される存在分節の論理 -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(23)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を意味分節理論の観点から”創造的”に濫読する試みの第23回目です。前回までの記事を読まなくてもだいじょうぶ。今回だけでもお楽しみいただけます!

これまでの記事はこちら↓でまとめて読むことができます。

これまで読んできた『神話論理1 生のものと火を通したもの』もいよいよクライマックス! といっても、途切れることなく『神話論理2 蜜から灰へ』と続き、読み終わるということも当分無いのでまだまだ楽しめます。

さて、前々回の「プレヤデス」、前回の「虹」「金星」に続いて、今回は「毒流し漁の毒」と「樹木」が神話の論理を動かす八項関係の中で位置を取っていく様子をみてみましょう。

◇

プレヤデス星団、虹、金星/ 樹木、毒

プレヤデス星団、虹、金星。

これらは「一」でありながら「二」としての姿をもつものたちである。

これらは人間にとって経験的に一でありながら二、二でありながら一であるという点で、神話の論理のアルゴリズムである二項対立関係の対立関係の対立としての八項関係を分けつつ結びつける要=媒介の位置に収まりやすくなる。

図1で言えば、高速で動き回りながらβ1からβ4の位置に次々と収まっては移動し、収まっては移動しながら、不意にいずれかのΔ項の位置に刻み込まれて静止した姿を見せるのがプレヤデスであり、虹であり、金星であり、あるいは樹木であり、今回みていく神話に登場する毒流し漁につかう毒である。

β木 ー Δ木

例えば「木」といえば、「木」というものがあり、つまり「木」の本質のようなものがあって、木は木としてずっと木である、という感じがする。

しかしそれは経験的な通常の「木」である。

すなわち、非-木といつも同じように安定的に区別される非-非-木としての木であり、これは図1でいえばいずれかひとつのΔ項の位置を占める。

木は、もちろん経験的にΔ項の位置を取るものであるが、まったく同時にβ項になることもできる。

両義的媒介項(本記事の図式でいえばβ項)としての樹木について、レヴィ=ストロース氏は次のように書いている。

「空洞のある幹は水と空とか、大地と空とかの媒介物であり、中身のつまった幹は大地と水の媒介物であるようだ。」

ここで樹木には二つの姿がありうる。

空洞がある姿と、空洞がない=中身が詰まっている姿である。

◇

神話の論理がおもしろく、同時に訳がわからないほど難しいのは、Δ項とβ項が、一方から他方へ、他方から一方へと変身しつづけてやまない点にある。

つまりなんでも良いのだが「木」なら「木」と語る時、それがΔ項としての木なのか、それともβ項としての木なのか、そしてΔ項であると同時にβ項でもある木なのかが、必ずしも(というかほとんどまったく)明記されない。

「樹木」のようなあるひとつの経験的な対象物が、ある時はβ1であり、瞬時にβ2になり、と思ったら、β3に収まり、そうかと思えばβ4になり、そうしているうちに今度は同じ樹木が切られたり燃やされたりしてΔ1になったり、Δ2になったり、Δ3になったり、Δ4になったりと、動き回り、変身し続ける。

この変容、変容することそのこと自体を象徴するかのような象徴たちの連なりを聞き取り、読み取ることができる。

C.G.ユングの集合的無意識と『変容の象徴』も、この二重の四項関係の図式で読み解くならば、レヴィ=ストロース氏の神話論理との接点が明瞭になるかもしれない。

β領域とΔ外殻のあいだでこちらに観察されたりあちらに観察されたりするものたちは、「樹木」なら「樹木」、”それ自体”の安定して固定した同一性のようなことを前提として論を立てることができないようになっている。

私たちの通常の思考は「樹木とは、○●である」式に、ある事柄それ自体の同一性を特定の既知のことばに投錨した上で、この固まった意味を並べていくことで進行していく。

しかし神話では、この「樹木とは、○●である」式の投錨を中止して、錨を上げることが問題になる。

神話の世界ではすべての項が波打っており、脈動している。

錨もまた、うねる海中を流され、漂う。

◇

毒流し漁

プレヤデス星団、虹、金星、樹木。

さらには「毒」や「水」のようなことも、あるときは利益をもたらしあるときは害をもたらすという二面性において、「二」としての存在(β項)に連なる。

レヴィ=ストロース氏の 『神話論理1 生のものと火を通したもの』から、神話M143「漁に使う毒の起源」を読んでみよう。

むかしひとりの先住民の猟師の男が居た。

彼は狩をしても獲物に恵まれず、彼の妻は味気のない鳥肉のスープしか作ることができなかった。

>β分離1(狩人と獲物の分離)

冒頭から二つのペアの間の分離が登場する。

まず、狩人と獲物の分離(というか非-結合)。次に、夫と妻の分離である。

狩人 <</>> 獲物

夫 <</>> 妻

狩人と獲物の関係は、もともと別々に分離しているものが、狩において徐々に接近し、獲物が狩人に狩られるという距離が消滅するまでの結合に至る。しかし、この神話の猟師の場合はいつまでも獲物と分離したままである。

つまり単に分離し、別々に分かれて置いてある、ということではなく、結合しようとし結合へと向かう方向性をもって運動しているにもかかわらず、いつまでたっても結合しない。分離と結合の対立のうちの一方を選ぶという話ではなく、結合しようと頑張っているのに結合できないという意味での非-結合である。この非-結合のことを、単に「分離」と呼ぶのはやめたほうが良いかもしれないが、詳しくはまた別のところで話題になるのでその時考えたい。

そうして妻は味気のないスープばかり食べることになり、つまり夫婦間にも隙間風が吹くという具合になっている。夫婦というのも、もともと別の家族あるいは氏族に分離していたものが、二次的に接近し、結合する関係である。この神話の猟師の夫婦の場合、夫の猟がうまくいかないことで、こちらも分離へと向かう力が強くみえている。もちろん、分離しそうな不穏な気配が漂っているというだけで、この夫婦はまだ分離していない。結合したままである。ここには”分離へと向かう方向性をもった結合”がある。これもまた単純に分離か結合かどちらか?!という類の分節はできないようになっている。

獲物に逃げられ続けるとか、ろくな獲物を持って帰れず妻が困るとか、こういう経験的な具体的事物に託して語られることで、抽象的に分離とか結合と書く以上に、その結合するようでしない(つまり分離している)、分離するようでしない(つまり結合している)、微妙な両義性がゆらめく。

両義的媒介項の過剰結合と過剰分離

冒頭の「つかずはなれず」を経て、猟師の男は別のフェーズで過剰とも言える結合たちに出会う。

ある日、猟師の男は、森の奥深くまで入り、”猿に変身させられた子供たち”に出会う。

>β→Γ結合(人間か動物か不可得)

ここには二つの結合がある。

まず猟師と深い森の結合である。

猟師が人間界(文化)の側だとすれば、深い森は自然の側である。

自然と文化の対立を立てるならば、この対立はこのくだりでは両極のうち、一方が他方に飲み込まれる形で区別できないようになっている。

深い森に入った猟師は、通常対立する両極を一身に背負った両義的存在である。

次に、”猿に変身させられた子供たち”と猟師の遭遇である。

”猿に変身させられた子供たち”というのは、猿でありながら人間、動物でありながら人間ということで、人間と動物という通常対立している区別を一身に背負った両義的で中間的な媒介項である。

この”猿に変身させられた子供たち”と、”深い森に入った猟師の男”という、ふたつの”通常対立する両極を一身に背負った両義的媒介項”どうしの間に、最高レベルの接近=結合=一体化が生じる。

すなわち、いっぽうが他方に食べられてしまうのである。

彼は雄猿と雌猿と子猿を捕まえようと尻尾を掴むが、逆に猿たちに反撃され、殺され、片足だけのこして食べられてしまった。

ただし丸ごと全部食べられるのではない、一部を残して食べられる。

”深い森に入った猟師の男”という両義的な項が、猿人間に食べられることで半分に分節される。

なかなか衝撃的な展開であるが、八項関係で考えていると、むしろ順当な展開に見えてくる。

尻尾を掴もうとすることで、人間である猟師と、人間でありながら動物であるβ変身猿とのあいだに接触=結合が試みられる。ただしこの接触は失敗する。なぜならこの接触は猟師の側に猿人間を獲物としてもたらすことであり、つまりΔ項の対立関係の一方へとβ項の次元を落とす処理になるはずである。しかし、この神話ではまだβ項の四項脈動関係も動き出しておらず、四Δ項を配列する場も、まだ開かれていない。

四Δ項を観測可能なものにするβ脈動の共振パターンが現れていないところでは、いかなるΔ項も(この場合でいえば「獲物」や「狩に成功するまっとうな猟師」も)存在することはできない。

まず必要なのは、β項である。それも四つのβ項である。

”森の深奥に入り込んだ猟師”と”猿に変身させれた子供たち”がβ項だとすれば、他に最低でも二つのβ項が必要になる。

猿がβ項であることは上に説明した。

猟師は深い森に入ったということだけでなく、β猿に殺されて食べられ、一つでありながら二つに分かれたという点でも、β項らしい性格をあらわにしている。すなわち、”β猿に食べられた人間の部分”と、”β猿に食べ残された人間の部分”に分離するが、あくまでも猟師としては「一」である。

この二つに切り分けられ半分はβ猿に食べられ、半分は食べ残された猟師の存在を「β2」と置いておこう。

さらに、β2の食べられた部分はβ1の腹の中にあり、二つでありながらほぼ一つである。過度に分離しつつ過度に結合し、過度に結合しつつ過度に分離する動きの脈動がβ項たちの間にも動いている。

β項は、一つでありながら二つに分かれたり、二つでありながら一つになったり、至る所で分かれ、至る所でつながり、「それ自体」としては何であるのかまったく「不可得」である。

*

β項はまだあと二つ、必要である。

猿たちは人間の姿になって、猟師の片足を土産に彼の妻を訪ねた。

>β分離→Γ結合(猿が人間へ変身。猿が人間を訪問)

次のくだりで、猿に変身させられた人間の子供たちが、今度は人間の姿に変身する。この人間→猿→人間の二重の変身を経たものたちはβ1である。

ここでβ1がしっかりと、β2(食べ残された足)を土産にもっている。

猿たちは足を入れた籠の中身を見せず、妻には普通の獲物が入っているだけだと嘘をつくが、妻は異変に気付き娘を連れて逃げ出す。

猿たちは追いかける。

>Γ結合→β分離(嘘の言葉。コミュニケーションを繋ぎながら分離する)

このくだりも、これだけみるとかなりショッキングな話である。

人間猿人間たち(姿は人間で、もともと人間だった猿たち=β猿)は、自分たちが食べ残した猟師の足を、獲物だと偽って、猟師の妻に食べさせようとしたわけである。とんでもない連中であるが、落ち着こう。

ここは私たちが安心できるΔ分節の世界ではなく、βの世界である。

ここに過剰なβ項同士の結合の兆しが見えたわけだが、すかさず、猟師の妻は異変に気付き、逃げ出す。

逃げ出すというのは極めて象徴的な分離へと向かう試みである。

そして逃げ出したものを、人間猿人間たちが、追いかける。

追いかけっこもまた、β項どうしの分離と結合の脈動を象徴するイベントである。

追いかけっこを四β項の間の分離と結合の脈動として分析した話は、下記の記事に書いているので合わせて読んでいただくとわかりやすいと思います。

ここで猟師の妻とその娘を、第三のβ項と置こう。

母と娘は二でありながら一として逃げる。

β項は、二即一・一即二の姿をしている。

β1:人間なのに猿・猿なのに人間である連中

β2:β1に半分食べられて、半分たべられていない猟師

β3:β1に追いかけられ逃げている、β2の妻と娘のペア

◇ ◇

分離へと向かうこと / 結合へと向かうこと

ここに、分離と結合の対立、つまり静的に分かれているか、結ばれているかの対立ではなく、動的な「分離へと向かうこと / 結合へと向かうこと」の対立がある。

この”向かうこと”の動き、動きの方向性の区別と対立こそが、以降の『神話論理』の議論の焦点になっていくのでお楽しみに。

さて、この逃げるβと追うβの付かず離れずの鬼ごっこに第四のβ項が加わる。カエルである。

妻と娘、二人の女性は毒蛇、蜘蛛、森の様々な動物に出会うが誰も助けてくれない。

最後にアリに教えられ、カエルに助けを求める。

カエルは身を盾にして二人を守り、弓矢で武装し、猿たちを殺す。

>β→Δ分離へ

カエルは、私たちの経験的に安定したΔ分節に世界にその姿を現した、貴重なβ項的存在である。カエルは子供の頃は足がなく、水中に暮らし、まるで魚のようであるのに、成長すると脚が生え、地上を動物のように歩き回る。

半-媒介が、β領域をΔ領域に写像させる

カエルは、オタマジャクシからカエルへと、水界と陸界という対立する両極の間を移動するが、この移動は双方向ではなく、一方通行なのである。

オタマジャクシがカエルになることはあるが、カエルがオタマジャクシになることはない。ここにカエルがβ項でありながら他のβ項とは異なる特徴がある。

つまりカエルによる両極・両界の媒介の動きは、両界に束の間の通路を開きつつ、最終的にははっきりと分離をする。

通路を開けて、そして閉じるのである。

対立する両極間の短絡路を開き、そして閉じる。

閉じた後に、再び開けることがない。

カエルは水陸両界の両極の間を一方通行で移動する、「半-媒介」なのである。

β項たちは、放っておけばいつまでもくっついたり離れたりの脈動を繰り返し続ける。この脈動は決して止まることはない。ここに「半-媒介」つまり結合から分離への一方通行の動きを担うβ項がひとつ参加することで、β項たちの付かず離れずの脈動を止め、静かに固まってΔ項の四項関係を分節することができるようになる。

カエルによる華麗なβ項の分離と、Δ四項の分節をみてみよう。

カエルはまず、β猿をやすやすと狩ってしまう。

そうして猟師の妻+娘とβ猿との追いかけっこを止める。

そして次である。

カエルは猟師の妻に命じて猿たちの皮をはぎ、肉を燻製にさせ、皮を焼く。

煙が立ち上り、猟師の妻は煤で真っ黒になる。

>猿の分離(肉/皮の”分離”)からの、媒介項の煙=煤と狩人の妻の”結合”

猟師の男が二つに分けられたように、β猿もまたふたつに分けられる。

肉と皮の分離である。

β項が「何であるか」は不可得である

そしてこの、β猿の皮が焼かれ、煙に、煤になって、猟師の妻に付着=結合する。

これまで仮にβ猿と呼んできたものは、人間でもあり、猿でもあり、肉でもあり、皮でもあり、煙でもあり、煤でもありと、次々とその姿を変えていく。このようにβ項については、「それが何であるか」を断定的になにかの名前のもとに固定しておくことはできないのである。

β項というのは、いかなる意味でも「何か」ではない。

β項は、たがいに急接近したり激しく分離したりする四項関係の脈動として(”四”が結びつつ分別していく動きの脈動として)わたしたち人間の「心」に示現してくる、”何でもあり何でもない”それ自体としては不可得であるが、しかし他と区別分節される限りで非-非-何かである。

この”他と区別分節される限りでの非-非-何か"が私たちの意識ある意識の表に浮かび上がる=示現する時、そこに猿に変身させられた人間とか、猿に半分食べられた猟師とか、猿の皮の煙とか、カエルといったものとして、感覚的経験的に互いに区別される(密教の身口意でいえば”身”)、名(身口意でいえば”口”=ことば)と、イメージ(身口意でいえば”意”)の多重の分節が重畳したものが形を取るようになる。

不可得と言えば『吽字義』

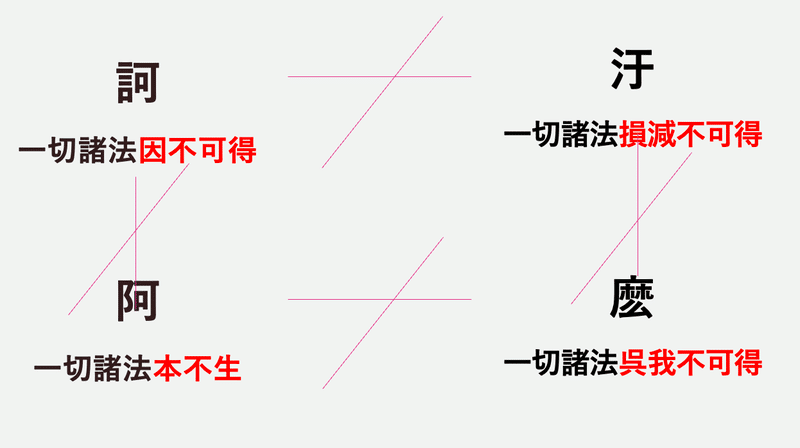

空海は『吽字義』の冒頭で「吽字」は「相と義の二」に分かれると書く。

吽の字相と、吽の字義は、それぞれがまた四つに分かれる。

一が二に分かれ、二がそれぞれ四に分かれ、合計八つになる。

この八は、八に分かれつつも、あくまでも一である。

八にして一、一にして八。

字相の四分別

字相を解すとは、また四に分かつ。四字分離の故に。『金剛頂』にこの一字を釈するに四字の義を具す。一には賀字の義、二には阿字の義、三には汙字の義、四には麽字の義なり。

字義の四分別

字義を解するに四有り。訶・阿・汙・麽の四字の差別 しゃべつ の故に。

二重の四項関係=八項関係

この二つの四項関係を重ね合わせると、下記のようになる。

絶対未分節と分節の対立。

他ではないある項として存在しなくなることと、他では無いある項として存在しようとすることの対立。

この二つの対立は経験的に区別できる両極の対立であり、図1でいえばΔ項同士の対立である。これに対して、下記四つの「字義」は、いずれも「不可得」「本不生」とあり、通常の分節、対立するΔ項のいずれかを選択するという方式の思考では記述できない事柄である。

一切諸法因不可得

一切諸法本不生

一切諸法損減不可得

一切諸法呉我不可得

この四つの不可得・本不生は、図1で言えばΔに対するβ項=両義的媒介項の位置にくるものである。この四つのβ項の両側に、増/減、分節/無分節、ある/ない、といった経験的な対立関係を抽象化したΔ対立が分離する。

このように、神話の論理を二重の四項関係からなる胎蔵曼荼羅の中台八葉院のような構造として記述することは、あながち突拍子も無いこととは言えないのである。

*

何であるか(Δ項のどれとして写像するか)不可得な両義的媒介項

神話の分析を続けよう。

そこでカエルは川で体を洗うように猟師の妻にいう。

ただし川上を向いて、(洗い流された煤によって川のなかで何が起きるか決して見ないように)背後を振り向いてはいけないと教える。

>β分離(体と煤の分離、川上/川下・方向の分離)

ここに二つの分離がある。

まず、猟師の妻の体と、煤(β猿であり、β猿に食べられた夫であり)との分離である。川で洗い流すことにより、β項同士のあいだの分離したり結合したりの双方向の脈動が停止し、分離が決定的になる。

さらに、背後を振り向いてはいけない、という禁令によって、川上と川下が分離される。川というのは分離もすれば結合もするという両義的媒介項(β項)の位置を占めやすいものである。神話に川を登場させてしまうと、そこですぐにβ項の分離と結合の脈動が動き始めてしまう。

そういうわけで、いままさにβ脈動のくだりを終えて、Δ分離の安定化へと向かおうとするこの神話では、速やかに川を「二つ」に分離しておく必要がある。こうして禁令による川の川上と川下への分離が行われる。

女は言う通りにする。

すると煤が川に流れ、水が真っ黒になった。

>Γ結合

・・煤=煙=地上と天上の中間で上昇するもの

・・川の水の中の魚の結合 >水中の魚から、浮かび上がる魚へ

その黒くなった水にふれた魚たちが浮かび、尾で水を三度叩くと死んだ。

>Δ分離(魚が水界から分離)

この神話は、実は毒流しによる漁の起源神話である。

川に煤を流すこと。

煤は煙であり、つまり地上と天上の中間にあり、下から上へ立ち昇るものである。これと川の水の中の魚が結合することで、水中の魚が、地上へと浮かび上がる。煙と、水中から浮かび上がる魚が、”異なるが同じ”ものとして相互に置き換え可能になっている。

「魚は水の中のものである」という通常の経験的Δ分節の世界に、煙=煤というβ項を持ち込むことで、一瞬、魚がβ脈動の領域に誘い込まれ、そうして水中のものから地上のものへと変身する。

神話はまだ続く。

この音に驚いた女は思わず振り向いてしまった。

魚はすぐに生き返って逃げて行った。

>Δ分離→Γ結合(前/後、川下/川上、生/死のあいだの短絡)

そこにカエルが魚を拾いにやってくる。しかし魚はいない。どうしたことかと尋ねると、女は振り向いてしまったことを白状する。カエルは、もし言う通りに従っていれば、人間たちは森で野生の蔓を探す苦労がなくなったのに、と残念がる。

漁師の妻が、振り向いてしまう!

そうすると前後の区別がまた不可得になる。

死んだはずの魚が生き返る!

β領域では生と死もまた、分かれながらもはっきりと隔絶されていない。

死んだかに見えた魚が生き返ることも、β四項のあいだでなら、あり得る話である。

こうしてうまい具合に人間のΔ食物として分節しかけた魚は失われてしまう。

最後の野生の蔓を探す苦労が絶えないという話は、魚を水界から陸界へとうまく移動させ分離することができなかったと同様に、人間たちが野生の領域から文化の資材を分離することに苦労している、ということであろう。

この神話はここで終わりである。

かっちりとしたΔ分離に触れずに、Δ分離したかと思うとすぐにβ領域にもどってしまうところがこの神話のおもしろさなのかもしれない。

あるいはもうΔ分離に必要なことは十分揃っている。

ことさらにそのくだりを語る必要もない。これとこれとこれとこれがΔなんですよ、などとあえて言語化しなくても、すでに激しく結合したり分離したりしたβ項たちの動きから、十分にΔ四項が空白のまま、その場を現している。

短絡項

感覚的経験的に区別できる事柄であれば、どれほど細かいことであっても二重の外側の四項関係の一角(Δ)を占めることができる。

また感覚的経験的に区別できる二項の間での過剰な結合や、その結合からの分離をわたしたちがイメージできてしまう場合、実に様々な項が両義的媒介項(β)の位置を占めることもできる。

レヴィ=ストロース氏は次のように書く。

「漁に使う毒は植物性の食料に分類されている。だがそれは食べられない食料とでもいうべきである。」

食べられない食料としての、食料獲得に使われる毒。

レヴィ=ストロース氏は「自然と文化のあいだで、毒がある種の短絡を起こしている」と書く。

「自然と文化のあいだで、毒がある種の短絡を起こしている。自然の物質が自然の物質のままで、狩とか漁という文化的活動に介入し、その活動を極度に簡単にする。毒は人間と人間が所有する通常の手段より格段に優れており、人間の行為を増幅し、結果を先取りし、より早く作用し、より大きな効率を上げる。[…]自然が一時的に文化に乱入する。」

自然と文化という、経験的に通常ははっきりと分かれている事柄の間が「短絡」する。これによって、通常は容易ならざる、”文化の側から自然の側に入り込んで文化の資材となる自然の原料(例えば料理の材料となる野生動物の肉のようなもの)を獲得する活動”が、いとも簡単なものになる。レヴィ=ストロース氏は次のようにも書く。

「文化の過程に無媒介的に登場し、その成り行きを変える自然的存在には、誘惑者のイメージがあり[…]」

ここでレヴィ=ストロース氏は378ページで次の八項関係を表にする。

「食物という側面からは、現在比較中の神話は[…]四つの対立を使って分類できる」

四つの対立、すなわち、下記の四つの二項対立関係である。

食べられる / 食べられない

動物性 / 植物性

文化的 / 自然的

獲得される / 拒否される

このうち、「食べられる/食べられない」「動物性/植物性」の四項は、八項関係の図でいえばΔ項にあたる。

「食べられる/食べられない」「動物性/植物性」の四Δ項は経験的に確固として区別された対立関係をなす項である。例えば、食べられない毒を試しに食べてみました、という冗談は通用しないのが経験的な世界である。

◇

これに対して「文化的/自然的」「獲得される/拒否される」の四項は、八項関係の図でいえばβ項・両義的媒介項の位置にも析出されうる。

もちろん、神話によっては「食べられるもの/食べられないもの」がΔ項の対立関係でありながら同時にβ項目を織りなす二本の線になる場合もある。

例えば、下記のような具合である。

「人類が自然状態では腐った木、つまり食べられないものを食べていたのと同様に、食べられない食物である、漁につかう毒は、子供が人間と動物つまり自然との直接結合から生まれるのであれば、子供の垢であり[…]

これだけ引くと意味不明かもしれないが、要するに、「食べられない食物」として、食物(に連なるもの)でありながら決して食べてはいけない「毒」と、食物ではないのに食べられていたものとしての「腐った木」、このふたつの項がβ項の脈動する四項関係の一角に析出されるときに、例えば人間と自然=人間と動物の直接結合から生まれた「子供」の「垢」といったなんとも不思議なβ項が同時に析出される。

この神話の分析に続く次の一節は『神話論理』の前半部分の要であろう。

「これらの神話では自然と動物が、文化と人間に逆転しているというのでは十分ではない。自然と文化、動物と人間が、それらの神話では相互に交換可能になっている。一方の世界から他方の世界へ自由に障害なく移る。両者のあいだに溝があるのでやなく、混ざり合い、一方の世界の個々の項が他方の世界の個々の項に対応し、その項を意味する項をたちまちに思い浮かばせている。」

「自然と文化、動物と人間が、それらの神話では相互に交換可能になっている」ことこそが、β項の四者関係をΔ項の四者関係に変換する鍵なのである。

八項関係で表すこともできる二重の四項関係の”関係”こそが第一である。

”関係”がまずあり、”関係”の両極に、何らかの項が占めることのできる位置が決まる。

この時点でそれぞれの位置にどういう内容の項(例えば、生のものとか、火を通したものとか)が入るかは、まだなにも決まっていない。

そこに不意に、何らかの経験的な事柄が発見される。

それが例えば「生のもの」であったりする。

私たち人類にとって経験的な事柄は、熱い/冷たい、遠い/近い、高い/低い、昇ることができる/できない、生のもの/火を通したもの、といった二項対立関係のうちの一方の極を占めるものとして、その身体に、その意識に、感覚され、知覚され、意識され始める。

◇

例えば目の前に、熱く熱せられた焼石がひとつ、あったとしよう。

この「ひとつ」は、同時に焼石に対する反-焼石、通常の経験的世界であれば、焼かれていない冷たい石になるだろうが、そのような焼石に対する反-焼石を「第二のもの」としてほとんど自動的に私たちの心の深層で励起させる。

そしてこの「ひとつ」と「第二のもの」のペアと同じようなペアが、私たちの心の深層には次々と浮かんでは消え、浮かんでは消え、を繰り返している。

不意にそれらのうち、二つのペアがペアになると、そこに四項関係、意味分節の最小構成単位が形成されると同時に、この四項関係は、すぐさまこの四項から”半分ずれた”両義的媒介項の四項関係も分節する。

ただし通常は、この二重の四項関係の分離と結合はいわゆる無意識のできごとであり、意識の表面には浮かび上がってこない。

男 << / >> 女

人間

川 × 滝壺

鳥

川上 << / >> 川下

文化/自然

デジタル/アナログ

不連続/連続

β項四つが付かず離れずに接近したり分離したり脈動する領域では、ものごとはまだはっきりと分かれきっていない。つまり「連続」である。

これに対して、Δ項の四項関係は、β四項に比べれば比較的しっかりと分離され、対立する両極は容易には混じり合わないようになっている。つまり、Δ項の対立関係は「不連続」である。

そしてこの連続を不連続に切り替えることが(β四項関係をΔ四項関係に変換することが)、神話の論理を展開させる。

そしてこの連続から不連続へ、β領域からΔ領域への転換こそが、「自然」と「文化」の分節・区別・切り分けということに重なる。

「病気の起源についてのボロロの神話(M5)とカヤポの神話(M140)では、ひとびとが集団で魚を捕っていた村が、集団のかかる疫病に襲われる最初の村になる。ボロロの二つの神話(M2,M3)は、文化の出現を住民が殺戮された結果であるとしている、二つの神話を検討した結果、先住民の思考法においては、自然から文化の移行は連続から不連続への移行であるとわたしは推論した。さて、魚に使う毒という問題で気づいたのは、意味論的観点からすると、毒は自然から文化への移行が切れ目なしにか、ほとんど切れ目なしにおこなわれる地点にあるということである。[…]魚を捕る漁とか動物を捕る狩猟に使う毒は最大の不連続を生む最大の連続であると言えるし、自然と文化の分離を示す自然と文化の結合であるともいえる。自然は連続する(アナログ的)量に属し、文化はディジタルな量に属す。[…]

「自然」と呼ばれてきたことを、いわゆる草木が生えたり動物が歩き回ったりしている経験的なΔ項たちからなる場として考えるのではなく、図1でいうβ領域のことだと考えてみる、というのはどうだろうか。

また「自然」に対する、「自然」と対立する限りでの「文化」ということを、一つのΔ項としての自然に対立する一つのΔ項としての文化ではなく。β領域に対立するΔ領域のことだと考えてみる、というのはどうだろうか。

ここで漁に使う毒は、「自然から文化への移行」を「切れ目なし」に接続しつつ分離しつつ接続する。狩猟のための毒について、それが「最大の不連続を生む最大の連続である」とレヴィ=ストロース氏は書く。

不連続を生む連続。連続が不連続であり、不連続が連続である。

ここに連続-即-不連続という両義的なβ項がポジションを得ることになり、ここにうまい具合に収まる経験的なhyper-Δ項こそが、自然から獲得され、狩猟というΔ分離的活動に用いられる「毒」であった、という話になる。

連続-即-不連続。

ここで連続が「自然」で、不連続が「文化」だとすれば、毒は「文化」即「自然」という両義的媒介項のポジションを取るものだとも言い換えられる。この点で毒は「自然と文化の分離を示す自然と文化の結合」なのである。

これに続く次の一節は極めて重要である。

「大きな間隔が文化の存在には不可欠であり、自然が人間によって思考されうるにも不可欠であるが、そのような大きな間隔は、原初の連続の自己破壊からしか生まれないと考えているかのようである。原初の連続は、人間が支配する毒のかたちで人間のためにとか、人間が支配できない虹のかたちで人間に反してとか、それが生き延びている稀な地点で相変わらず感じとられる。」

「文化」、あるいはΔ項の四項関係は、「大きな間隔」つまり分節されたΔ項たちのかっちりと安定的に隔てられた距離によってその形をなしている。

そしてこのΔ項の四項関係こそが、通常私たち人間が、自分にとっての経験的な「自然」環境的なものについて「思考」するためにも「不可欠」なのである。この意味で「自然」は、「Δ項 非-自然」と対立する限りでの「Δ項 自然」は、「文化」としてのΔ四項関係の一角を占める、”文化的な(!)”Δ項なのだということに、なる。

* *

しかし、ところで、このΔ四項関係のはっきりと分たれた関係がどこに由来するかと言えば、それは「原初の連続」(β領域)の「自己破壊」によるという。

Δ項の四項関係は、あらかじめどこかに転がっているΔ項がたまたま集まって形成されるようなものではなく、分離しているとも結合しているとも不可得な、距離を縮めたり広げたりする脈動の動きとしてあるβ領域からその動きの影のように浮かび上がるβ項が圧縮され、次元を減らしたものとして、はじめてΔ項になる。

そしてこの脈動するβ領域をΔの四項関係へと転換させる、その転換プロセスを媒介するものとして充当されるのが、「虹」や「毒」といった両義的で中間的な位置を占めることができる経験的な事柄なのである。

そして私たち人類は、この虹や毒の中間性、媒介性、Δ四項関係の外部という気配を「相変わらず感じと」ることができるのである。

つづく

↓つづきはこちら↓

関連記事

いいなと思ったら応援しよう!