川を渡ること・言葉を交わすこと/騙す言葉〜因幡の白兎 -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(20)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を意味分節理論の観点から”創造的”に濫読する試みの第20回目です。

これまでの記事はこちら↓でまとめて読むことができます。

これまでの記事を読まなくても、今回だけでお楽しみ(?!)いただけるはずです。このシリーズのエッセンスは下記の記事に書いていますので参考にどうぞ。

「構造」は脈動する?!

レヴィ=ストロース氏といえば「構造主義」の思潮のきっかけを作った人物のひとりと目されている。わたしたちは『神話論理』から、レヴィ=ストロース氏自身が、特にその研究生活の後期において「構造」ということをどのように考えようとしていたのかを垣間みることができる。

*

『神話論理1 生のものと火を通したもの』の第四部「平均律天文学」をみてみよう。ここでレヴィ=ストロース氏が浮かび上がらせるのは、メッセージやコードが大きく異なっているにもかかわらず(しばしば真逆に異なったとしても)その構造が同一であるとよめる神話群の存在である。

まず、神話M124「アサレの物語」を分析し、これが基準神話M1を「メッセージに関して…コードに関していくつかの変形を加えて、忠実に再現」するものであることを示す。ちなみに基準神話「コンゴウインコとその巣」については下記の記事で取り上げているので参考にどうぞ。

さて、M124である。

むかし、ある夫婦がおり、成人した息子が何人か、まだ成人していない男の子がひとりあった。その子の名はアサレという。

なんということもない一節に見えるが、ここにすでに二項対立関係が複数絡み合いはじめている。神話は未分節から始まるものであるが、未分節それ自体を分節技術である言語の中にモデル化することはできないので、やむをえず(?)わたしたち人類の知性は神話もまた二項対立関係としてモデリングしはじめる。

夫/妻

男/女

親/子

成人 / 未成人

複数名 / 一人

上の一節では、「女」項と対立する「男」項が、成人/未成人の対立に関してはその両と結合している。

両義的媒介項を二項関係のはざまに描き出す

第一の二項対立の一方の項a1が、第二の二項対立の両項b1とb-1の両方と結合し、a1を媒介にしてb1とb-1が「異なるが同じ」の関係に入る。

このとき、a1はbの二項対立に対して両義的媒介項の位置を占める。

b1 >< a1 >< b-1

/

a-1

むかしむかし、まだ人間が○○を知らなかった頃・・・ではじまる神話の冒頭には、男/女、大人/子供、といったお馴染みの二項対立関係が登場するが、神話の始まりで対立する二項は、別の二項対立関係の一方の項を両義的媒介項として持つことで、互いに”異なりながらも同じ、同じでありながら異なる”、”分離しながら結合し、結合しながら分離する”、”二即一にして、一即二」の、分離しているとも結合しているとも言い切れない中間領域に宙ぶらりんになる。

M124の続きをみてみよう。

ある日、父が狩に出かけている間、成人した息子たちは末の弟アサレをつかいにだし母を「男たちの家」に呼び出した。

そこで成人した息子たちと母との間でインセスト・タブーが犯される。

さっそく神話の論理が、構造が、動き出す。

「父が狩に出かけている」、これはつまり父親と母親の間に距離が生じるということであり「分離する」ことである。

この分離の隙をついて、「成人した息子たち」と母の間の距離がゼロになるほど結合する。インセストタブーの侵犯。これによって親/子と、男/女あるいは夫/妻の複数の二項対立関係の間に、第一の二項対立関係の一方の項が、第二の二項対立関係の両項に対する両義的媒介項の位置を占め、両項と同時に結びつくという三項関係が生じる。

此場合、「母」というおなじひとつの項が、第一の対立関係においては過度に分離し、第二の対立関係では過度に結合する。

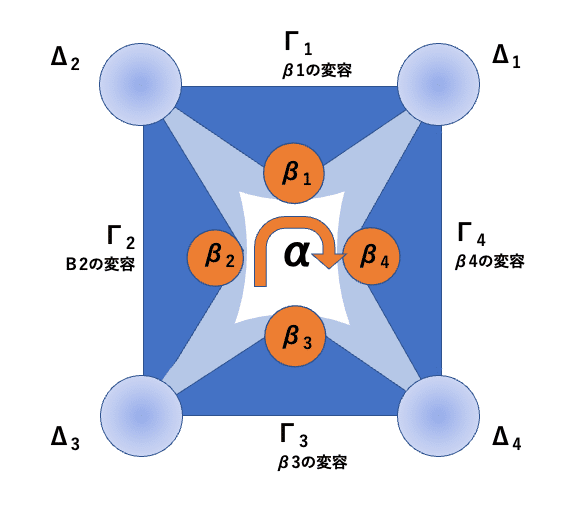

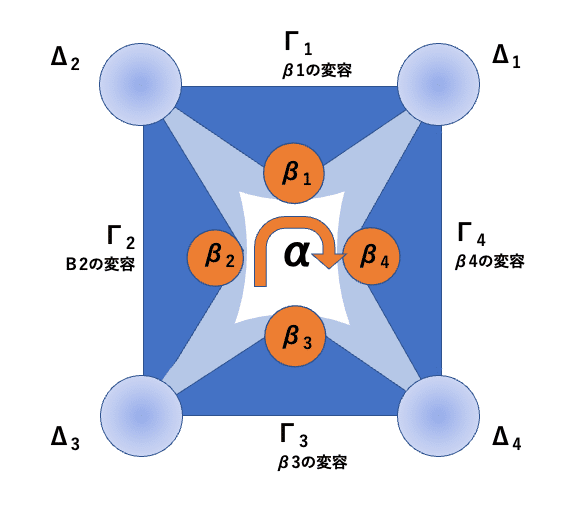

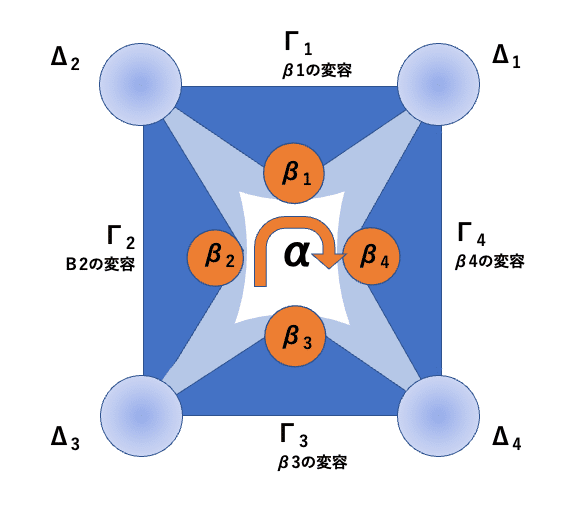

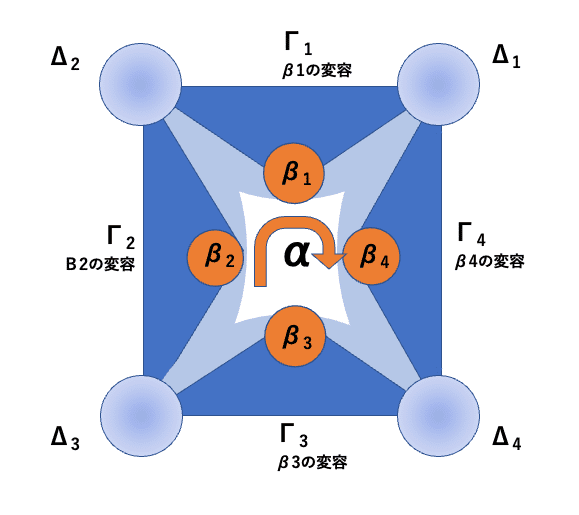

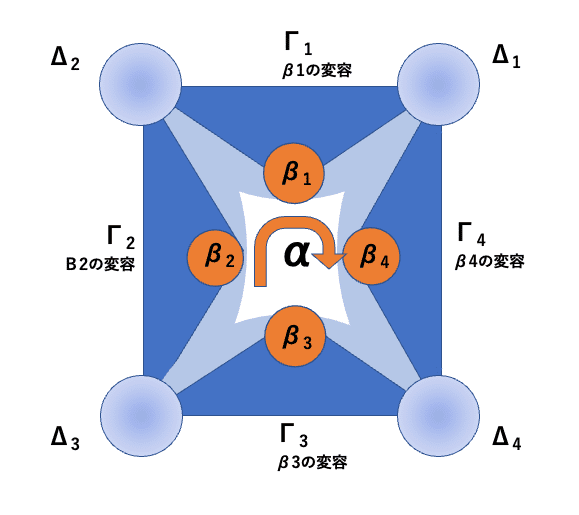

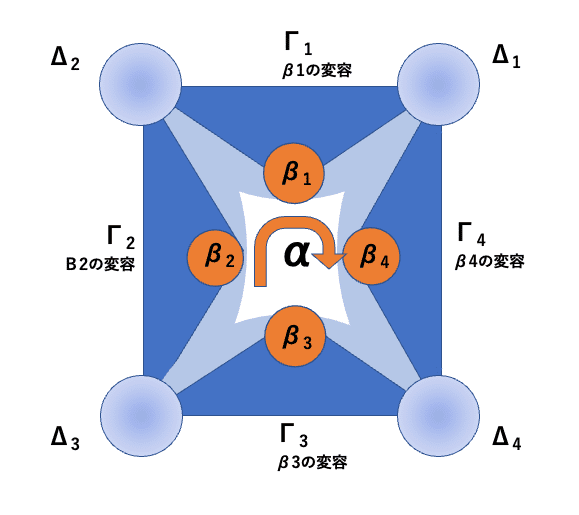

このことを図で表そうと仮に描いたのが下図のβの四項関係である。

β項はΔ項に対しては両義的媒介項の位置を占める。

Δ項というのは、私たちの経験的感覚的世界でいつもならはっきりと固定的に区別されている物事たちのことである。

例えばβ1は、Δ1ともΔ2とも異なりつつ同時に結合する。

β1を介して本来はっきりと分かれて真逆に対立しているはずのΔ1とΔ2のあいだが”ひとつに”つながる、つながってしまう。

Δ1 >< β1 >< Δ2

/

β2

そしてβ1のようなβ項もまた、個々のβ項が他と無関係にそれ自体として自ずから存在するわけではない。両義的媒介項なるものに、それ自体として、他の項とは一切無関係に、おのずから「両義的」な自性がそなわっていたり、「媒介的」な自性がそなわっていたりするわけではない。ある両義的媒介項が両義的媒介項であったりなかったりするのは、他の二項対立関係にある諸項との関係による。

両義的媒介項どうしの分離と結合

β項もまたβ項同士で対立関係を成し、互いに他方「ではないもの」としてその姿を区切り出される。

このβが四項セットになっていれば、Δの四項関係を付かず離れずに分離しつつ結合する。その様子を本質的にΔ項の線形配列である言語によって記述しようとすると、複数のβ項どうしが離れたり近づいたり、ひとつになったりふたつになったり、広がったり収縮したり、いわば脈動しているような姿で描かれることになる。

◇

βの対立関係が際立ったところで、神話は次の展開に移る。

β1がΔ1とΔ2に向かって、分離を始める。

M124のつづきをみてみよう。

父親は、末の弟から、息子たちと妻とのインセストタブーの事実を知らされる。父は怒り、成人した息子たちに復讐するため家族が集まった小屋に火をつけた。

>β分離( 火・煙による生→死の結合とそこからの分離)

父と母はハイタカに変身し、屋根の隙間から空に逃れた。

>β分離

残された息子たちは燃える家から脱出し、遠くへと逃げることにした。

>β分離

旅の途中、末の弟アサレが渇きをうったえる。

成人した兄たちは「矛」で地面に穴を掘った。

大地から水が湧き出した。

>分離されたものの結合 Δ-Γ-β

兄たちは末の弟に湧水を飲み干すよう促したが、飲み干すことはできなかった。湧水は湧き続け、そして大洋が生まれた。

>Δ分離(飲める量の水/飲めない量の水・・大洋)

大地と空の分離

地と水の分離

大地と大洋の分離

遠近の分離が一挙に展開する。

大地や空、地や水といった事柄は、私たちの日常的で経験的な意味の世界を分節する極めて”リアル”でかっちりと固まった対立である。大地や空、大洋は、上の図でいえばΔ項にあたるものである。

ふたつのβ項の対立と結合、第一のβ項と第二のβ項が対立しつつ過剰に結合し、また分離することから、Δ項の対立関係が生じる。このプロセスを描き出すことで、神話は、あるΔ項の”起源”、つまりそれが未だ無かったところから、「ある」ようになるまでの経緯を語る。

βの四項関係からΔの四項関係が生じるといっても、そう簡単なことでは済まない。β項たちは互いに急接近したり遠く遠かったり、とにかく動き回らないといけない。M124でもそうである。つづきをみてみよう。

ここではβ項である「末の弟アサレ」が、忘れ物に気づき、わざわざ旅路を逆戻りし、そしてまたUターンして兄たちを追いかける。

あちらからこちらへ、こちらからあちらへ、地点Aから地点非-Aへ、行ったり来たりしながら両極の間で振幅を描く。

渡河、依頼と拒絶、罵り

末の弟は、大洋の対岸に大切な「矢」を忘れてきたことを思い出す。

水を泳いで渡って対岸に戻り、矢を回収し、また泳いで兄たちの後を追いかけた。

忘れ物など諦めて先を進んだ方がよいように思えるが、ここは神話である。Δ項だけの現代世界の表層で問われる効率などは問題外である。神話において重要なのは、結合からの分離、またそこからの結合である。二者のあいだの距離が密着するほどまでに縮まったかとおもえば、遠くへと分離し、また急接近したかと思えば、また分離する。この距離の伸び縮みこそが結合と分離”の”結合と分離を経験的な事柄たちの動き回る姿のなかに浮かび上がらせる。

末の弟は、兄たちを追う途中でワニたちに出会った。

末の弟はワニたちに対岸まで自分を運んでくれるように頼んだが、ワニたちは断った。

怒った末の弟はワニたちを罵り、特にその醜い鼻をからかった。

怒ったワニは末の弟を追いかけた。

末の弟はワニから逃げる。

その途中、矢を落としてしまった。

川はあちらとこちら、二つの陸界を分離しつつ、その間に通路を開きもする。川は、対岸を分離すると同時に、もし渡ることができるならばよい通路になる。この点で川は分離しないでもなく結合しないでもない両義的媒介項の代表例になる。

水を渡る際に水中の危険生物を「からかい」、つまり言葉でもって蔑め、危険生物の怒りを買う。因幡の白兎とそっくりである。

その川の岸辺で、言葉でコミュニケーション(結合)が束の間開かれつつすぐに断絶する。会話できるはずもないワニと人間とが会話できたかと思えば、しかしその会話における依頼は断られる。そして罵りという分断のための言葉が投げつけられる。罵りは、そもそも言葉の意味がわからなければ罵っていることすらわからない。罵られているとわかるということは、つまり言葉がわかっていること、言語的コミュニケーションにおいて結合されているということである。しかしそうであるにもかかわらず、罵りの言葉はこの結合を分離する。

言葉が通じている前提で、断ること、罵ること。

これは結合しながらの分離である。

*・・・*

結合したかと思えば分離し、分離したかと思えば「追いかけてくる」結合と分離のこれ以上ないほどの経験的場面が展開する。そうして媒介項たちのあいだの結合と分離が激しく脈動する。

矢だけが兄たちのところに流れた。

兄たちは末の弟が死んだものと思い込み、弟を待たずに先に向かってしまった。

矢だけが川を流れてくる。アサレと兄たちのあいだは、媒介項「川」によって媒介されながらも分離される。「川」や「矢だけ」を流してくることで、弟の不在=死という偽情報を兄たちに伝える。情報伝達=結合に成功しているものの(つまり伝送路は開通しているものの)、そこに伝達されるメッセージが誤っており、コミュニケーションに失敗している。コミュニケーションに成功しているのに失敗している。結合しているのに、分離している。

川と言葉

川は言葉であり、言葉は川である。

どちらも結合しながら分離し、分離しながら結合する。分離と結合を分離しつつ結合する、その危うさと、魅力のようなこと。

*

両義的媒介項の交代と、分離と結合の脈動の終結

ここでおもしろいのは「川」が両義的媒介項として全面に躍り出るとともに、それまで両義性を担っていた「末の弟アサレ」が「川」=両義的媒介項のあちらとこちらの両極の間を行ったり来たりする動きを見せることである。

末の弟は「川」に媒介されて、あちらの存在になったり、こちらの存在になったりする。

あるときはあちらの存在であり、また別のときはこちらの存在。

こうして末の弟は、すこしづつΔ項としての確かな輪郭を獲得していく。

ワニから逃れた末の弟は、岸に辿り着き、キツツキに頼んで木の皮の中に隠してもらい、ワニをやり過ごした。

末の弟は先を急ぐと、第二の川にであい、同じようにワニとトラブルになり、逃げ、ダチョウに隠してもらい難を逃れた。

さらに進み第三の川にであい、またワニとのあいだに同じことが起き、今度はサルに隠してもらい難をのがれた。

分離→結合→分離を、三度繰り返す。

最終的に、三度の、三つの結合の分離が確定する。

先ほどの図で言えば次のようになる。

第一の分離はΔ1とΔ2の結合の分離。

第二の分離はΔ3とΔ4の結合の分離。

そして第3の分離の結合は、Δ1/Δ2とΔ3/Δ4の分離と結合である。

昔話「三枚のお札」が二枚でもなく、四枚でもなく、三枚なのは、つまりこういうことなのかもしれない。

**

敵か味方か? 渡しの危険な援助者

細かく分析してみよう。

ワニやらサメやらの背中にのって、水界を渡り切る。

安全なんだか危険なんだか、わからなくなる。

つまり、生きていられるのか、死んでしまうのか、わからなくなる。

ふたつの陸界のあいだを分けつつつなぐ媒介的な水界を渡り切る時、渡しの援助者もまた味方なのか敵なのか、どちらでもある不可得な存在であり、渡っている当事者も生きた心地がしない。

*

川は、二つの陸地を分離しつつ結合する、分離即結合の象徴である。

また「岸」もまた、こちらは川そのものと陸地とを分離しつつ結合する、分離即結合の象徴である。川に”橋をかけて両岸の往来を自由にしました”というのでは、神話論理としては困ることになる。橋で往来自由になってしまっては、分離と結合の区別のうち、結合の方だけが前面に際立ち、分離の方が背景に退いていく。

神話の論理では、川の「結合すること」、通路としての性格を引き出す役割を演じるのは、「橋」のようなしっかりとしたものではなく、もっと中間的な曖昧、対立する両極のどちらだかよくわからな(どちらか不可得)な存在でなければならない。

ここで「ワニ」という、水中の危険生物が登場する。

「ワニ」は、この神話の主人公「末の弟」に対しては、端的に敵である。ワニは末の弟を食べようと狙う捕食者である。ワニと末の弟の対立関係は、食べる者と食べられる物の対立関係に重なる。

ワニ / 末の弟

食べる者 / 食べられる物

この対立関係を捻じ曲げるようにして、ワニと末の弟の間で「ことば」が交わされる。問答無用の捕食関係においては完全に分離されているはずの両極の間に、言葉による結合が起こる。ワニと末の弟は、分離しながら結合する、という曖昧な状態に入る(1)。

そしてここからが神話の論理の真骨頂である。

ワニと末の弟を結合するはずの言葉は、両者を結合しうる可能性をもちながら、実際には分離してしまう。すなわち、罵り、蔑む言葉である。

相手を嘲笑う侮辱の言葉は、円滑なコミュニケーションの言葉、つまり二者の間でメッセージを共有し両者の思いを「つなぐ」言葉とは真逆の言葉である。これが「因幡の白兎」の場合は、罵りの言葉ではなく、嘘の言葉になる。嘘の言葉もまた二者をつなぐようで実は断絶させ分離させてる。嘘の言葉と、罵りの言葉、円滑なコミュニケーションの道具であるはずの言葉のあり方とは真逆に対立するものである。

嘘の言葉、罵りの言葉は、結合をしているようで分離をしている。

結合するかにみせて、実は分離する(2)。

ここで先ほどの(1)と、今の(2)がひとつに重なる。

食べる者と食べられる物とに分離したワニと末の弟は、”言葉”によって結合するかにみえて、その言葉が罵りであったことによりまた分離する。

そして両者の間には「追う者」対「追われる者」というはっきりとした対立関係が形成される。

追いつかれ、引き離し、また追いつかれ、また引き離し

そしてこの追いかけっこも、分離と結合”の”分離と結合の脈動をえがきだす。追いかけられるものと追いかけられるもの。追っ手が急接近すると、両者の関係は”密接”する。分離すべきものが結合へと向かうのである。

ここで逃げている末の弟はすかさず姿を隠す。

隠れるということ、つまり追っ手の目の前に実際には存在するのに、その存在に気づかれないということ。

いるけれどもいない、いないけれどもいる。

ここで追っ手は、獲物に急接近しているにもかかわらず、その存在に気づかず、素通りしてしまう。鬼ごっこ+かくれんぼ。なんとも神話的思考を刺激する遊びである。

逃げる末の弟は、追っ手のワニに追いつかれそうになっては=急接近しては、隠れることによって再び分離する。これを三度繰り返す。「三枚のお札」などともよく似た話である。

一度なら「ただそれ」だけがあり、二度なら対立がある。

そして三度になると、そこには対立関係そのものを発生させている深層の脈動が気配をみせる。

繰り返すがもう一度。

第一の分離はΔ1とΔ2の結合の分離。

第二の分離はΔ3とΔ4の結合の分離。

そして第3の分離の結合は、Δ1/Δ2とΔ3/Δ4の分離と結合である。

分離の確定

M124に戻ろう。

末の弟はおじである「スカンク」のところに辿り着き、助けを求めた。

スカンクはワニを待ち受け、悪臭がする汁をワニに浴びせた。

ワニは窒息し死んだ。

末の弟はおじのもとにおちつき、そこで暮らした。

>川のワニ=両義的媒介項からの主人公の分離

先に行った兄たちは大洋で水浴びし、きれいになった兄たちはプレヤデス星団になった。いまでも雨季の終わりに西の空に、彼らの姿を見ることができる。

このくだりで、神話は両義的媒介項の四項関係の脈動を見えなくするとともに、表層の、上の図の外枠の、Δの四項関係を確定させる。

詳しくみてみよう。

まず、オジというのは、子供から見れば親の兄弟である。

何を当たり前のことを、と思われるだろうが、主人公の子供からみれば、おじは親/子の二項対立関係で分離しつつ結合することもできず、兄/弟の二項対立で分離しつつ結合することもできず、しかし親を介して確実に結合しているという、”結合していないが、結合している”という両義性をもつ。おじもまたβ項、両義的媒介項になる。

このβ両義的媒介項である叔父が、主人公である”末の弟”と、これまた両義的媒介項であるワニとを最終的に分離する役目を担う。

両義的媒介項は、結合しているもの同士を分離したり、分離しすぎて遠ざかってしまった二者を結合しなおしたりする。そして両義的媒介項がペアになり、対立関係を織りなすことで、そこに単なる二項関係ではなく、二項関係の対立関係としての四項関係が分節することが可能になる。

「悪臭がする汁」を用いて、「叔父」は、ワニを死の世界へ追うとともに、末の弟に生者たちの世界で生きる場所を与える。

ここに生の世界と死の世界が分離し、その分離が確定し、両界が容易に混じり合ったり、通路が開きっぱなしになったりしなくなる。

生/死の区別は、経験的には極めて厳重に分離され対立させられるΔ項の対立関係である。ここでこの生死という二つのΔの対立関係の起源が言語によって記述されたことになる。

*

次に、「悪臭がする汁」と対立するかのように、きれいな大海の水が登場する。

「悪臭がする汁」は、ワニに死を与え、末の弟に生を与えた。

生/死を分離したのである。ところでこの「悪臭がする汁」などというものが、それ自体ひとつの”項”として分節されるためには「非-悪臭がする汁」と区別され対立関係を組まないといけない。ここで「非-悪臭がする汁」の位置に収まるのが、どうやら「大海の水」なのである。

この大海の水は清浄であり、兄たちを清める。

そしてこの清められた兄たちもまた、末の弟が生きる人間の世界とは、遥か遠くに、はっきりと分離される。

彼らは夜空に長周期で姿を現したり隠したりする「プレヤデス星団」になる。

死んだワニとおじのもとで生きる末の弟との区別は、悪臭=腐敗の世界と束の間の生の世界との区別に重なる。

ワニ / 末の弟

||

悪臭=腐敗の世界 / 束の間の人間の生の世界

また末の弟と、その兄たちの区別は、束の間の人間の生の世界、つまり死すべきことを運命づけられた生の世界と、人間のそれにくらべればほとんど永遠といってもよいほどの天体が生きる世界との対立に重なる。

末の弟 / その兄たち

||

死すべきことを運命づけられた人間の生 / 天体が生きる長周期の世界

上中下の、下の世界に対する上の世界、上の世界に対する下の世界として、人間が束の間生きるこの世界が分節される。

◇

とても美しい神話だと思う。

項は違えど、構造はおなじ

M124の見どころはなんといっても”命懸けの鬼ごっこ”である。

分離しながら結合しょうとし、結合すれば分離しようとする。

分離と結合の脈動から、追う者と追われる者の姿が分節されてくる。

神話の真骨頂である。

*

このM124における両義的媒介項(下図におけるβ項)たちの過度な結合と過度な分離の間の伸び縮みする振幅の脈動が、二重の二項対立関係(下図におけるΔ項)を神話の語りの最後に残していく。

レヴィ=ストロース氏はM124から浮かび上がる対立関係の対立関係の構造が、基準神話M1のそれと似通っていることを指摘する。M124とM1では登場する個々の「項」は大きく異なるにもかかわらずである。

基準神話M1は次のような話である。

基準神話M1

昔あるところで、成人式前の息子(この物語の主人公)が母親と関係を持ってしまう。

>β分離→Γ結合

そのことを知って激怒した父親は、主人公に対し、死霊の”巣”から”踊りにつかうガラガラ”を取ってくるという試練を与える。

>Γ結合→β分離

父親によって死へと追い立てられていることに気づいた主人公は、祖母に助けを求める。祖母は主人公に”ハチドリ”の助けを得るよう助言する。

主人公はハチドリと共に”水中”にある死霊の住処を訪れる。

ハチドリはガラガラを宙吊りにしていた紐を切り、ガラガラは水に落ちて鳴った。音に気づいた死霊たちが矢を射かけてきたが、ハチドリは素早く飛んで、無傷でガラガラを岸まで運んでくることに成功する。

>Γ結合→β分離

次に父親は主人公に対し死霊の”小さなガラガラ”も取ってくるよう命じる。2度目も主人公は鳥(今回はアメリカシャコバト)の助けを得て、ガラガラの奪取に成功すのる。

>Γ結合→β分離

三度目に父親は主人公に対して”足首に巻くかすかな音を立てるガラガラ”を死霊のところから取ってくるように命じる。主人公はこんどは大きな”バッタ”の助けを借りて奪取に成功する。

>Γ結合→β分離

>ここで第一、第二、第三の分離が連なる。

主人公(息子)が死霊の世界から易々と戻ったことに激怒した父親は、こんどは主人公を誘って岩山の中腹に営巣するコンゴウインコを取りにいくことにした。

>Γ結合→Δ分離

祖母は主人公に魔法の杖を渡した。

崖の下に着くと、父親は細い棒を立て、主人公を登らせる。

主人公が巣の高さにまで達したところで、父親は棒を切り倒す!

>Γ結合→Δ分離

主人公は祖母から借りた杖を岩の隙間に突き刺し、かろうじて宙吊りになった。主人公は助けを呼ぶが父親は主人公を宙ぶらりんにしたまま帰ってしまった。

>Δ分離に対する中間性ー両義性・媒介性

主人公は”蔓”をたよりに岩山の頂上へと移動する。

そこでたくさんのトカゲを狩っては食べて生き延びた。

そのうち食べ残されたトカゲの死骸が腐敗し、ひどい臭いになった。

あまりの悪臭に主人公は気を失う。

そこへ腐肉を食うコンドルがやってきて、トカゲを食い、主人公をも”尻”から食べはじめた。あまりの痛みに主人公は意識を取り戻し、コンドルを追い払うが、時すでに遅し、尻だけ完全に食われていた。

>Δ分離

満腹になったコンドルは主人公を助けた。

主人公の帯や腕や足首の紐をくわえて飛び、岩山の麓に下ろした。

>Δ分離し対立する両極の間での移動(Γ)

主人公は空腹のあまり野生の果実を食べたが、尻がないので食べたものがそのままおちてきた。困った主人公は祖母の教えを思い出し、塊根を潰して練って人工の尻を作って体を塞ぎ、ようやく満腹して村に帰った。

>分離した部分を改めて結合(Δ→Γ)

村は無人になっており、主人公は親兄弟を探す旅に出る。

ようやく祖母の足跡を見つけた主人公はトカゲに変身して祖母に近づく。

>変身・分離したものの結合(Δ→Γ)

主人公が正体を明かし、祖母と再会した夜、激しい雷雨をともなう嵐がおとずれ、村は水没する。なぜか祖母の”火”だけは残った。

>水の中の火・・対立するものの対立しながら結合(Δ→Γ)

翌朝村人たちが火種をもとめて主人公の祖母のところを訪れる。その中に主人公を苦しめた父親の第二婦人がいた。

息子が生きていたことを知った父親は、なにごともなかったように儀礼用のガラガラを手にして”戻ってきた旅人への挨拶の歌”で息子を迎えた。

主人公は父親に復讐すべく、弟に命じて父親を狩に誘い出した。

>Δ分離

二本の偽物のツノで武装し、鹿に変身した主人公は、獲物を待ち伏せていた父親を突き刺し、湖へ突き落とした。父親は人喰い魚に食われ、水の底には骸骨が残り、水面には肺が浮かび上がった。

>Δ分離

このM1と、アサレの物語。登場人物は大きく異なるし、やっていることも全く異なる。しかし問題は個々の「項」ではない。

神話においてなにより重要なことは、およそ「項」のようなものが予め一切存在しないところから、一挙に、両義的な(つまり何者であるか不可得な)項たちの対立関係の対立関係の脈動と、その脈動が描く波紋のパターンのようなものとしての(他方ではない一方としてはっきりと限定できる)経験的な「項」たちが分節することである。

良い匂い/悪い匂い

汚す/汚される

昼/夜

水界/天界

食べる者/食べられる物

はっきりと区別され、決してどちらかわからなくなったり(不可得)、混同されたりしないであろう、経験的で、感覚的な対立関係で、私たちの日常生きる世界は意味分節されている。

この経験的で感覚的な対立関係を使って、「喋ったり調理をしたりするジャガー」のような、経験的にはありえない存在”両義的媒介項”を言語の分節システムの中に記述する。

そしてこの両義的媒介項が四つ揃ったところで、四つの両義的媒介項の間に付かず離れず、分離しつつ結合し結合しつつ分離する距離の脈動を、これまた言語の分節システムの中に記述する。

そしてこの四項の距離の脈動のリズミカルな反復から、波紋のような”同一性”の印象を与える四つの経験的な項を改めて発生させる。

分節は未分節に対立する。

分節ということを言葉にしようとすると、そこに必ず無分節・未分節が登場する。

しかしこの未分節が曲者である。

未分節を「未分節であります」と言葉にした瞬間、それは分節されたいずれかの対立関係の一角を占める項へと、次元を縮減されてしまう。

なにより未分節は分節と対立するものではない。

言葉の中では、未分節は分節と対立する。

しかし、これは言葉の中の話である。

分節と未分節を分節して、一方の「分節されたもの」に”未分節”という名前をつける。これの一体どこが、未分節だというのだろう??

未分節というならば、未分節と分節の分節も未分節のままにしておかなければならない。それも、言語の中で。

* *

未分節と分節の分節も未分節のままに。

これは言語外へ、言語の外へ、言語から遠く離れない限り、とても到達できな境位のようにも思える。戯論寂滅である。

戯論寂滅/しゃべるジャガー

しかしここで神話は、戯論を寂滅するどころか、「喋るジャガー」や「火で調理をせず腐った木を食べる人間」のような者たちを続々と言葉の上に登場させる。

それによって”未分節を分節してしまう”ことを見事に回避する!

経験的な分節が破綻したものとしての「分節できていない分節/分節できているんだか、分節できていないんだか不可得」な項を、理論的には最少構成で四つ、登場させる。

未分節・無分節を、「分節」と対立させずに、言語のシステムのなかでモデル化しシミュレートする。

経験的には、感覚的には、喋りながら料理をするジャガーはいないし、星に変身する兄貴たちも存在するはずがない。物質的環境を感知する感覚をいかに研ぎ澄ませても、そういう連中出会ったり、鬼ごっこをしたりすることは、できない。しかし言葉の中で、言葉という分節システムの中に、私たちは「分節できているんだか、分節できていないんだか」を仮-分節することができる。

身体感覚での分節と、言語的分節の重畳

身体感覚での分節は、人間に限らず動物全般、おおきくいえば生命全般がやっていることである。ごくシンプルな生命体であっても、それが「膜」のようなものを持つ限り外部と内部を分節しているし、その膜を再生産しつづけるために、「自分」と「外部環境」の区別を行っている。

これに対して人間は、身体の分節システムとは別に、言語という分節システムも持っている。持っている。まさに持っている。「道具」として持っている。身体そのものを「道具」として、あるパターンである形で動かし、空気を震わせる。

この言語の分節システムは、身体感覚の分節システムとは、独立に動くことができる。もちろん、人間の身体そのものが言語の分節システムの媒体となっているために、別々に独立させて動かすことは容易なことではないが、しかしやりようによって、訓練次第で、身体感覚の分節システムを沈黙させたり、過剰に興奮させたり、混乱させたりすることができる。その通常日常の身体感覚とは異なる感覚のもとで身体を茫然自失にさせたところで、言語の分節システムを自由に走らせる。

*

身体感覚における異常な苦痛を伴う通過儀礼の只中で、部族の長老たちの口から奔り出る神話の言葉が、その耳の感覚に、暗闇にゆらめく仄かな火をとらえる視覚が幻覚するイメージとともに訪れる。ここで言葉は身体から浮かび上がり、半分剥がれて、身体の分節とは異なった分節を踊らせる。

* *

あるいは、身体を痛めつけて身体感覚を混乱させるのではない別の方法もある。ある種の古来からの瞑想などがそうである。さらに、言語の論理を、言葉たちが離合しつつ走り回るがままに自ら脳裏に走らせ、しかもそれに押し流されることなく、その走り回る流れを「外から眺める眼」を持つこと。

* * *

次の神話を見てみよう。「M125 雨と雷雨の起源」である。

短い話であるが、前半で、四つの分離が行われる。

狩人たちが一匹のバクを仕留めた。

狩人のうちの一人である主人公がバクを解体することになり、腸を取り出し、川で汚れを洗い流した。(→β分離1)

そのあいだに他の狩人たちが肉をぜんぶ分けてしまった。(→β分離2)

主人公には2本の足(もしくは腸)しかあたらなかった。(→β分離3)

主人公は仲間に文句を言ったが、聞き入れられなかった。(→β分離4)

『神話論理1 生のものと火を通したもの』

pp298-299

生きた動物 <β分離1> 食べ物としての肉

肉の分配(β分離2)

肉を平等にもらえる者 <β分離3> 肉を平等にもらえない者

話を聞き入れられること <β分離4> 話を聞き入れられないこと

この四つの分離は、分離ではあるが、綺麗な分離(Δの分離がそうであるようなしっかりとした分離)ではない。解体途中の獲物の肉はまだ生きていた動物とはっきり分離していないし、狩人たちの肉の分配は不平等で、つまり分離とはいえない分離であったし、不平等に対する抗議の言葉は音としては聞かれているのに、言語行為としては聞かれていない。中途半端な分離である。つまりこれはβ四項の分離、両義的媒介項四つが結合したり分離したりする脈動の影である。

ここから出発して、Δの四項関係のかっちりとした分離へと、感覚的経験的なものごとの安定的な区別と適合した分離へと、β項たちが分かれ始める。

怒った主人公は村に帰ると頭を剃り、身体を赤と黒に塗り、山の上へと向かった。息子を連れていき、妻には黒雲がきたら安全なところに隠れるように言った。

主人公は弓と矢と棍棒を作った。

山の頂上に着くと主人公はノブタの群のような音を出して叫んだ。

その音をノブタの声だと誤解した狩人たちが狩に出てきた。

その時、主人公は雷を落とし、自分を侮辱した狩人たちをたくさん殺した。

主人公と息子は空に昇った。

『神話論理1 生のものと火を通したもの』

pp298-299

まずβ項である主人公は、空と人界の境界である「山の上」に移動する。

ここで剃髪し身体を赤と黒に塗るというこの部族の人々が戦いの際に行う習慣や、弓矢や棍棒といった道具が登場する。この習慣や道具は文化と自然の対立の一方の極「文化」の側のものであり、経験的Δ項である。主人公β両義的媒介項が「移動する(他の狩人たちから分離する=離れる)」ことから、文化(Δ項)と自然(Δ項)が分離する。

そして主人公の妻は「隠れる」、他の人々から離れる。

この妻は厄災を生き残り、その後に続く人間(Δ項)のはじまりであろう。

主人公は「ノブタの声として聞こえるのにノブタの声ではない」”どちらでもない”項を登場させ、狩人たちを騙し、誘い出す。そしてそこに雷を落とし、主人公は彼らと永遠に決別=分離する。どちらでもないものでどちらがどちらか不可分=非-分離の状態に密着させたところで、一挙に分離する。遠近の距離が長短大きな振れ幅を描いて脈動する。

最後に、主人公は地上に戻ることなく、空へと昇る。地上の人界と安定的にたしかに対立する「空」(Δ項)におさまるわけである。

レヴィ=ストロース氏の八項関係?!

この神話を分析するところで、レヴィ=ストロース氏は二項対立関係の対立関係を図示する。この間お断りしているように、下記の八項関係の図は胎蔵界曼荼羅の中台八葉院を参考にして私が描いたものであり、レヴィ=ストロース氏が描いたものではない。しかし『神話論理1 生のものと火を通したもの』日本語訳のp.300に示された表は、この八項関係の図とほぼ同じことを言わんとしていると思う。

この図は、神話M125と、前に取り上げたM2神話とで、登場する二項対立関係が見事に逆転していることを示している。

M2 / M125

女性 / 男性

採集 / 狩猟

女性たち+「バク」男 / 男性たち+「バク」

「バク」男が一人の女性を犯す / 男性狩人がバクを殺す

主人公が獲物の血を抜くのが遅い / 主人公が獲物の血を抜くのが速い

レヴィ=ストロース氏がp.300の表の最上段に示す一連の二項対立は、八項関係の図式でいえば、β項たちの対立関係にあたる。

次にp.300の表の上から二段目である。

M2 / M125

母を失った息子 / 食物を失った息子

父親と分離する / 父親と一緒になる

父親が木の下敷きになる / 父親が高いところに登る

父親が恥じる / 父親が怒る

ここでβ項どうしが距離的に分離し遠ざかったり、逆に接近したりする。

β項たちが距離の遠近における脈動を演じるのである。ここでもM2とM125は見事に逆の二項対立関係をつかって組み立てられている。

上から三段目。

M2 / M125

地の水の創造 / 天の水の創造

木が水の下に沈む / 山が天まで高くそびえる

儀礼の音楽 / 獲物の鳴き声のような叫び

装身具と葬儀の起源 / 装身具と戦いの綺麗の起源

三段目はβ項のペアたちが分離と接近を繰り返しつつ、脈動することをやめ、最終的な分離の確定へと向かうプロセスである。八項関係の図で言えばβ項目の動きΓの両極にΔがその姿を表し始めるところである。

そして最後の四段目、「人口がまばらになる」つまり人々がばらばらに分かれて異なる場所に暮らしている、慣れ親しんだ経験的世界が区切り出される。Δ分離の完成である。

「問題になるのはかならず、水あるいは火という要素が付け加わるか取り去られるかである。どちらの要素も空のかそれとも大地のかという二つの様態に分析できる[…]。そして垂直にか水平にかという分離の結果、関与的な事件が起きる。」

p.303

1) 水/火

2) 付け加わる/取り去られる

3) 空の/大地の

4) 垂直に/水平に

この四つの二項対立関係、つまり合計八項が、互いにつながり連動しつつ、分離し、付かず離れずの距離を保つようになる。

ここで重要なのは二項対立の”対立”である。個々の項はそれ自体、その単独の自性はほぼまったく重要ではない。現にある神話である項が占めた位置に、別の神話ではまったく真逆の項が収まるということもある。つまり「どちらでもいい」のである。項の自性によって神話の意味を投錨しようとしても無駄ということになろうか。

何より重要なのは二項が対立していることである。

いや、二項が対立するようになる、ということである。

神話はありとあらゆる「項」の「起源」を語ることができる。

起源を語るということはつまり、起源以前には項はそれとしては存在していなかったということである。もともとそれ自体としてすでに存在していました・・・というのでは「起源」も何もない。

項が「まだない」ところから「あるでもなくないでもない」というあわいの脈動が起こり、そして項が「ある」ようになる。

この「あるでもなくないでもない」を、「あるか/ないか」の線形配列である言語によって記述しようという時、二項が過剰に接近したり過度に分離したりする距離的な脈動が、つまり両義的媒介項たちが織りなす鬼ごっこのようなことが役にたつわけである。

*

レヴィ=ストロース氏の神話の構造分析と、真言密教の曼荼羅の論理とを短絡するなんて「どうかしているのではないか」と思われた方もいらっしゃると思うが、ここに至り、単なる思い付きの勘違いとも言えないのではないかと思っていただけるのではないか?

つづく

つづきはこちら↓

参考文献

関連記事

この記事が参加している募集

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。