三人組の浦島太郎は世界を創造したあと猿になる -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(48_『神話論理2 蜜から灰へ』-22)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第48回目です。

これまでの記事はこちら↓でまとめて読むことができますが、これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。

この一連の記事では、レヴィ=ストロース氏の神話論理を”創造的に誤読”しながら次のようなことを考えている。

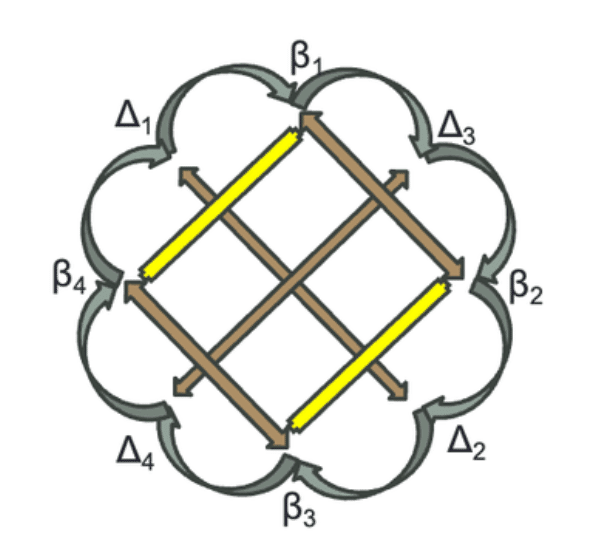

則ち、神話的思考(野生の思考)とは、図1に示すΔ1とΔ2の対立と、Δ3とΔ4の対立という二つの対立が”異なるが同じ”ものとして結合すると言うために、β1からβ4までの四つのβ項を、いずれかの二つのΔの間にその二つの”どちらでもあってどちらでもない両義的な項”として析出し、この四つのβと四つのΔを図1に描いた八葉の形を描くようにシンタグマ軸上に繋いでいく=言い換えていくことなのではないだろうか、と。

人間の思考をいたるところで支配している深いメカニズム

レヴィ=ストロース氏は『神話論理2 蜜から灰へ』の468ページに次のように書いている。

「人間はどこでも同じ状況に直面すると、人間の思考をいたるところで支配している深いメカニズムが、強制するとは言わないにしても、提示する象徴的表現を使って反応する[…]」

どこでも。

つまり地球上のどの大陸、どの地域でも、また遠い過去から現在まで、いつどこに居たとしても、人類はみな同じような”思考を支配する深いメカニズム”によって思考させられている部分がある。

思考させられているといっても、同じ刺激がいつどこのだれにでも必ず同じパターンで思考するよう「強制」するわけではない。

状況と思考との間にあらかじめ設計された機械的な因果関係があるわけではない。

じっさい私たち自身を振り返ればわかるように、同じような状況でも、人それぞれの思考することはさまざまに異なっている。

*

しかし、異なっているとはいえ、よく観察すれば、世界各地の全く異なる人々の間で、よく似たような思考の跡がみられる。例えば南米の先住民に伝わる神話が、古代日本の神話やヨーロッパの民話とそっくりだったりすることがある。レヴィ=ストロース氏は『神話論理』のなかでそうした事例をいくつも紹介する。

人類の「思考」を可能にしている”深いメカニズム”は、時と場所を超えて、さまざまな人の間でよく似たパターンで動くことがある。その深いメカニズムの動きは「象徴的表現」の可能性を提示する。

象徴/異なるが同じ・同じだが異なる/意味するということ

象徴というのは、何かで何かを象徴するということ、たとえば「薔薇の花」で「愛」を象徴したりする、といったことである。この関係を抽象化すると、象徴とは、二項を分けつつ結びつけることである、ということになる。

薔薇の花 =/= 愛

|| ||

象徴するもの =/= 象徴されること

薔薇と愛は、それぞれ全く異なる別々のことであるが、その別々のことがひとつに重ね合わされ、互いに置き換え可能になることで、薔薇=愛、という異なるが同じ、同じであるが異なる、という関係ができる。この関係が象徴である。

通常、異なることと同じであることは、対立することである。

つまり、異なるということは同じではないということであり、同じということは異ならないということである。異なるか、同じか、どちらか一方を選ばなければならない、というが通常のロゴスの判断である。

これに対して、異なるが同じ・同じだが異なるという時には、通常は二者択一式に対立するはずの二極が同時に一方でもあり他方でもある、ということになってしまう。これは通常であれば「矛盾」ということになる。

しかしこの矛盾こそが、意味するということ、意味するものと意味されるものとの二項の関係が分離しつつ結合し結合しつつ分離する時に動いている。

*

ところで、薔薇と愛の関係は、実は、もう一つ手前の二項関係に基づいている。すなわち

1) 薔薇 / 非-薔薇

2) 愛 / 非-愛

という二つの二項関係がある。

薔薇というものが他と無関係に端的にそれ自体としてあるとは考えない、というのが意味分節理論の関係論的な見方である。

同じように、愛についても、愛なるものが他と無関係にそれ自体としておのずから存在するとは考えない。

薔薇とは”薔薇ではないものーではないもの”である。

愛とは”愛ではないものーではないもの”である。

ここで「ではない(非-)」というのが具体的にどのようなものであるのかは、かなりの自由度をもって変化する。例えば「愛」の反対は、「憎悪」でもよいし、「無関心」でもよいし、「死」でもよいし、「恋」でもよいし、「友情」でもよいし、「お金」でもよかったりする。

いずれにしても、

薔薇 =/= 愛

という二項の関係にみえることは、実は

薔薇 愛

/ =/= /

非-薔薇 非-愛

という具合の四項関係の次元を減らしたものだということになる。

象徴。「意味する」ということ、あるいは「思考」、つまり言葉の音やイメージが統合されていくプロセスでは、四項関係を切り分けたり結びつけたりする動きが動いている。

レヴィ=ストロース氏のいう人類に共通する思考の深層で動くメカニズムとは、この四項関係を切り分けたり結びつけたりする動きである。

前五識が分節する二項関係が記号設置問題を解決する

この四項関係、二項対立関係の対立関係は、可能性としては何と何とを対立させてもよいのであるが、人間の場合、感覚的、経験的な二極の分節に基づいてある範囲内にしっかりと集約される傾向にある。

例えば、眼、耳、鼻、舌、身体感覚、そしてそれらの記憶されたイメージ(仏教の前五識に続く第六意識)は次のようなことを二極に分節する。

寒い / 暖かい

明い / 暗い

上 / 下

(食べ物が)熱い / (食べ物が)冷たい

音が大きい / 音が小さい

良い香り / 悪臭

不快 / 快適

これらの分節は、脳内で言語的にどう意味づけるかとは別に、感覚器官で、神経系の末端で分節さる。

言葉の上では、例えば「光は闇である」とか「暗闇こそ光である」などということを言ってしまうことができるが(非常に深い感じがする)、眼の感覚においては光が視神経を刺激して神経から信号が出ているかどうかが問題であり、明いものは明るいし、暗いものは暗い。眼において、暗いと明いを自在に逆にすることは通常きわめて困難である。

感覚においては、神経系に対する刺激の有無あるいは程度の差異と、神経系の動きの異なるパターンとしての二岐への分節は、固定的に結びつく傾向があるといえよう。刺激の有無と神経系の二つの状態はC.S.パースの用語を借りて言えば「インデックス index」の関係にある。

刺激を受けている / 刺激を受けていない

||

神経が信号を発する / 神経が信号を発しない

象徴(シンボル)とは、自在に」回転する四項関係

これに対して、脳における言語的思考では、二項関係の結びつけ方と二項関係同士の重ね合わせ方が自在になる。そこにさきほどの象徴(C.S.パースの用語を借りるならシンボル:symbol)ということが始まる。

A / B

/ /

X / Y

A,B,X,Yの各項に何が入っても良い

もちろん言語的思考のフェーズと感覚的前-五識のフェーズは、イメージ的印象的な記憶=第六意識によって強く統合されている。したがって、言語的思考が自在であると言っても、それは可能性の話であって、実際には多くの場合、象徴的意味分節もまた感覚印象の硬さのもとに凝固する。

敵か、味方か

生か、死か

好きか、嫌いか

私のものか、私のものでないか

私たちの言語的思考は、寝ても覚めても、このような具合の二項対立のどちら一方を求めたり、厭うたりしながら生きている。寝ても覚めても、美味いものを食べていても、美味くないものを退屈に咀嚼していても、心が意識するのはいつもどこでも四項関係。二項の分節と、分設された二項関係の重ね合わせ。ただただ、ひたすらに、そればかり。

退屈な幸福か、戦慄すべき非-幸福か?

それ / それ-ではない

||

敵 / 味方

…

生 / 死

好き / 嫌い

私のもの / 私のものではない

浦島太郎?!

どんなことがあっても決して開けてはいけない

レヴィ=ストロース氏の『神話論理2 蜜から灰へ』の481ページ、「アマゾニアのトゥピ 夜の起源」という神話をみてみよう。

夜の起源ということは、つまり夜と非-夜の区別が未だ分離していないところから、夜と非-夜とが分離するようになる経緯が語られるはずである。

かつて、夜は存在しなかった。

世界はいつも昼で、夜は水の中で眠っていた。

そこには動物も存在せず、事物が言葉を喋っていた。

ある時、大蛇の娘が人間と結婚した。

ところが、大蛇の娘は人間の夫と愛し合おうとしなかった。

夫が理由を尋ねると、大蛇の娘は「私は夜にしか愛を交わさないのだ」という。水界で眠る夜は彼女の父である大蛇神が所有しており、召使たちを遣わせて取りに行かせようと言った。

三人の召使たちがカヌーにのって大蛇を訪ねる。

大蛇のもとに到着した三人の召使は大蛇に事態を報告する。

大蛇は娘夫婦のため硬く封をしたヤシの実を用意し、

召使たちに委ねた。

そして

「どんなことがあっても、決して実を開いてはならない」

と忠告した。

召使たちは再びカヌーにのって、夫婦のところに戻ろうとする。その途中、ヤシの実のなかから「テン、テン」と、夜に鳴くコオロギやヒキガエルがたてるような音が聞こえてきた。

三人のうちの一人の召使が中を開けてみようという。

あとの二人の召使はダメだという。

しばらく議論したあげく、大蛇の棲家を遠く離れたところで、三人の召使たちはカヌーの真ん中に集まり、火を灯して、ヤシの実をあぶり、封をしていた樹脂を溶かした。

ヤシの実がひらくとたちまち、夜が広がった。

森にあった全ての事物が、四つ足の動物と鳥に変身した。

川にあったすべての事物が、カモと魚に変身した。

籠がジャガーに変身した。

漁師とカヌーが合体してカモになった。漁師の頭に嘴が生え、カヌーがカモの身体になり、オールが脚になったのである。

真っ暗になったので、蛇の娘は何が起こったかを知った。

明けの明星が出ると、蛇の娘は、夜と昼を引き分けることにした。

二つの糸玉を、それぞれ鳥に変身させた。

夜の間に一定の間隔で鳴く鳥と、夜明けを告げて鳴く鳥である。

そして蛇の娘は、大蛇の戒めを破ってヤシの実を開けてしまった召使たちをサルに変身させた。

M326aを要約

この神話では、未分節と分節の二項対立を軸にして、他のさまざまな二項の移動と変身が二項対立関係の組み合わせを編んでいく。そうして美しい結晶のような、澄み渡った構造を描き出す。

まず驚くのは、水界の王者が訪問者に「決して開けてはならない容器」を持たせること、その容器を開けてしまった訪問者がしわくちゃの者に「変身」してしまうところである。

これは浦島太郎ではないか?!

南米のトゥピ族の神話と、日本の浦島太郎。まさに冒頭に引いた、「人間はどこでも同じ状況に直面すると、人間の思考をいたるところで支配している深いメカニズムが、強制するとは言わないにしても、提示する象徴的表現を使って反応する」好例である。

「浦島 太郎(63) 無所属 現職 (二期目)」

という感じである。

こういうのをAI開発の分野では「記号接地問題」という。「浦島太郎といえばあれ」という前五識に投錨された意味分節のカルマから離れ、AIが自在に象徴を生成することの一側面である。

人間はともかく、こちらの方がそれっぽい。

山 / 船(カヌー) / 海

この三項が描かれているのは神話論理と適合的である。

というわけで、神話を分析してみよう。

かつて、夜は存在しなかった。

世界はいつも昼で、夜は水の中で眠っていた。

そこには動物も存在せず、事物が言葉を喋っていた。

ある時、大蛇の娘が人間と結婚した。

ところが、大蛇の娘は人間の夫と愛し合おうとしなかった。

まず冒頭は未分節からはじまる。

昼/夜、動物/事物(生物/無生物)、人間/動物(文化/野生)といった、経験的には鋭く対立するはずの二極が、区別されていなかったり、過度に結合されて分離されていなかったり、あるいは過度に分離されていたりする。

大蛇の娘と人間の夫とが愛し合うことができない、というくだりに注目しよう。結婚したのに、愛し合うことができない。これすなわち、結合しているのに分離している、分離しているのに結合している、という、分離と結合の二項対立がそのどちらか一方を選ぶことができない宙ぶらりんの状態になっていることを表している。

すなわち、分離と結合の区別、あるいは区別されていることと区別されていないことの区別、という意味分節の最初の一線、「これが区別できないと後のどんな区別も展開しないだろう」という決定的で根源的な二極が、まだはっきりと区別されていない。そういうところからこの神話は始まる。

Δ1分離=Δ2結合

(区別されている=区別されていない)

*

この圧倒的な未分節から、少しづつ、八項関係を分離しつつ結合する動きが動き始める。

大蛇の娘と人間の夫は、その結婚を「結合」一色にして「分離」を追い払おうとする。結合と分離をはっきりと分離しようとするのである。

大蛇の娘は「私は夜にしか愛を交わさないのだ」という。

水界で眠る「夜」は彼女の父である大蛇神が所有しており、召使たちを遣わせて取りに行かせようと言った。

そしてこの分離と結合を分離するために、夜が、昼ではない夜が、非-昼である夜が必要になる。昼/夜の二項対立の確定と、分離と結合の区別が曖昧/分離と結合の区別がはっきりしていることとの区別、ひとつのこととして必要になる。

結合と分離の区別が曖昧 / 分離と結合の区別が明確

昼 / 夜

神話は、この二つの二項関係のセットを描こうとしている。

ここでおもしろいことに、この神話の冒頭では、「昼」が「分離と結合の区別が曖昧」と混じっており、「夜」が「分離と結合の区別がはっきりしていること」と混じっている。

経験的感覚的には、夜こそ「闇夜の黒牛」というくらいで、夜こそが、物事の区別が曖昧になる非分離の世界であり、逆に昼間は物事がはっきり見えるので互いに分かれていることがわかる非-非分離(つまり分離)の世界であるように思われる。

経験的な、

分離と結合の区別が明確 / 結合と分離の区別が曖昧

||

昼 / <<夜>>

という対立関係が、この神話の冒頭では、

分離と結合の区別が明確 / 結合と分離の区別が曖昧

||

<<夜>> / 昼

という具合に、なっている。

二つの二項対立が重なる「向き」が、神話の冒頭では、経験的世界のそれと逆になっている。

亀の背にのって

さて、つぎの一節である。ここから対立関係が際立ってくる。

三人の召使たちがカヌーにのって大蛇を訪ねる。

大蛇のもとに到着した三人の召使は大蛇に事態を報告する。

大蛇は娘夫婦のため硬く封をしたヤシの実を用意し、

召使たちに委ねた。

そして

「どんなことがあっても、決して実を開いてはならない」

と忠告した。

まず、三人の召使が、陸界から水界へとカヌーにのって移動する。

水/陸の二極の間を三人をのせたカヌーが水平移動する。

この三人というのは面白いところで、のちに見る『神話論理3 食卓作法の起源』の「カヌーに乗った月と太陽の旅」に、カヌーを転覆させないために、カヌーの先端と最後尾の二極に分かれて、二人の乗り手がペアになって水平移動するという話がある。

今みている浦島太郎風の神話では、そこに第三の乗り手が居るが、おそらく、カヌーがひっくり返らないように、その先頭と最後尾、そして中央に分かれつつ三者セットになって移動しているのであろう。

Δ ー β ー Δ

ちなみに浦島太郎だと、陸界から水界へと移動するための乗り物は、カヌーではなく、亀であり、浦島太郎は3名ではなく1名である。このちがいについていえば、亀はそれ自体が水陸両界に対応した二極を一つに統合した両義的な存在である。つまり亀は一即二の”二”である。そこに、第三のトリックスター、玉手箱を開けてしまう人間、浦島太郎を乗っければ、みごとに「3」になる。そういうわけで、太郎を乗せた亀と、三人のりのカヌーは、異なるが同じものであるといえよう。

ちなみに、浦島太郎の亀は潜水、つまり垂直移動の気配があり、対するカヌーは水平移動である。水平移動と垂直移動で「逆になっているじゃないか、そこはえらい違いじゃないか!」と思われるかもしれないが、神話の場合「逆」ということは、すなわち「同じ」ということなのである。

異なるが、同じ。真逆に異なるから、同じ。

*

ちなみに、AIは「カヌーに乗った太陽と月がつかず離れずの関係にある」という言葉をもとに、下記の画像も生成してくれた。

くっつきたいのか、離れたいのか?

よくわからない曖昧さが分離と結合の両極の間の振幅を捉えている。

玉手箱 決して開けてはならない容器

神話の続きを分析してみよう。

三人の召使は、水界の王から「絶対に開けてはいけない」容器を授けられる。玉手箱のようなヤシの実である。

「絶対に開けてはいけない容器」というのも、考えてみるとよくできた両義的な項である。容器というのは出し入れができるから、開け閉めできるからこそ、容器なのである。開かない容器は容器とは言えない。開かない箱などただのカタマリである。

中間的で両義的な三人の召使が、同じく中間的で両義的な開けてはいけない容器を携える=過度に結合する。両義的な媒介項どうしの過度な結合が、そこから転じて、両義的ではない二項の対立を生み固める。

未分離だった世界が、ここから一挙に分離されていく。

* *

まず、容器の中から音がする。

この音が『神話論理』のこの章の主題である。

少しページを戻ってみよう。レヴィ=ストロース氏は次のように書いている。

「天の火を地上で捉えるためには、空と大地の結合が毎年起こらねばならない。しかしながらこの結合は危険であり、ほとんど冒涜である。天の火と地上の火は共存しえない関係にあるからである。打ち合わせて鳴らす楽器が告げて命ずる、地上の火を消すことは、必要条件になる。地上の火を消すことにより、天の火と大地の結合が危険なく行われるために必要な空白が生まれる。」

この「打ち合わせて鳴らす楽器」の音に着目しよう。

ある民俗では、打ち合わせて鳴らす楽器の音は、地上の火、料理の火を消すことを人々に命じ、この地上の火が消されることによって、普段は分離している天/地の間に結合が生じ通路が開く。しかもこの通路は地上を焼き尽くさない程度にうまく調整された安全な接続回路であり、天から地へ、新年のための新たな火種がもたらされたとなれば、すぐさま閉じられ、また天地を分離できるゲート(門)の役割を果たすこともできる。この精妙なゲートを開く鍵になるのが、火を消すことを呼びかける「打ち合わせて鳴らす楽器」のカチカチ、パチパチ、という音なのである。

* *

ちなみに、カチカチといえば「カチカチ山」であるが、あれも人間を食らう恐るべき猛獣(ジャガーではなくたぬきになっているが、日本列島にはジャガーがいないので、うさぎから見て相対的にジャガー的な動物であるたぬきでOKである)を、火で炙ったり、水に沈めたりして、人界から分離する神話論理である。火と水の人間界との調和をもたらす民話に「カチカチ」という打ち合わせて鳴らす音が響く。

* * *

さて、たぬきの泥舟ではなく、浦島太郎である。

この南米の浦島太郎風の神話では、開けてはいけない椰子の実の容器のなかから、打ち合わせて鳴らすような、夜の小さな生き物がたてるようなリズミカルな小さな音「テンテン」という音が響いてくる。

この音をきっかけとして、三人の召使は「開けてはいけない箱」を開けてしまい(開けてしまうとこの箱は、ただの箱、両義的でもなんでもない、ただの箱になる)、そこから「夜」が溢れる。

この開ける時に、小さな「火」が使われているのがおもしろい。

上の引用にあるように、暑すぎる天空の太陽の火ではなく、適度に調整された地上の火=料理の火のたぐいである。

ここでさらに、おもしろいことに、三人の召使のうち二人は、最初は容器を開けることに反対する。

おそらく、容器を開けたいと言い出したのは、カヌーの中央にのっている、先端でも終端でもない中間的で両義的な召使であろう。そして先端にのった召使と終端にのった召使は、はじめは容器を開けることに反対したのであろう。

ただ開けるのではなく、開けないと言いながら開ける、開けたくないけれど開ける、という曖昧な感じをここにも通底させている。

はっきり分かれた世界のはじまり

さて、ヤシの実から夜が溢れ出し、そこから物事がはっきり分かれた、私たちに馴染み深い経験的な世界が始まる。

まず、生物と非生物の区別がはっきりする。

生物/非生物

この神話の冒頭では、動物が存在せず、事物が喋っていたというのであるが、この事物たちが「すべて」動物に、鳥に、魚に、水界と陸界を往来するカモに、あるいはジャガーに、変身する。

ここでこの神話が美しいのは、神話の冒頭にでてくる「事物」が、ただの事物ではなく「喋る事物」だと言われていることである。皿が喋ったり、棒が喋ったり、石が喋ったり。つまりこの事物は、事物といっても、私たちが日常経験的に生物と区別する非生物(喋らないもの)とはあべこべになっている。

この喋る事物は、生物と非生物(もの)の区別以前の、生物=非生物、なのである。そのことを表現するために、「事物が喋った」と、神話は語るのである。喋る事物、まるで生きている、生き物のような、それでいて生き物ではない、しかし喋る事物。

こういう事物が、夜のはじまりとともに、ただの動物になる。

経験的で感覚的、私たちがよく知っている動物たちにである。

カモとジャガー

ここで、カモとジャガーは、わざわざ独立して言及されている。

これもまたこの神話が素晴らしいところである。カモとジャガーは、どちらも経験的で日常的な世界にありながら、それでいて両義性を失っていない特別な項だからである。

ジャガーは生の世界に突出した端的な「死」である。

ジャガーは生/死の二極を短絡する。

ジャガーに変身するのは籠である。

籠というのは、「かごめかごめ(籠目籠目)」の唄にあるように、単に分けるだけの壁でもなく、単につなぐだけの通路でもない、二極を分けつつつなぐ中間的で両義的な媒介者である。

中間的な事物だったものが、中間的な動物にそのまま変身する。

鴨は、地上界と水界、人間が生きることのできる世界と生きることのできない世界との二極の間を、自由に行ったり来たりする。

この鴨に変身するのは「漁師とカヌー」である。

鴨は、漁師が乗ったカヌーという、水面を動き回る存在の、上の部分(漁師)と下の部分(カヌー)が合体して変身したもの、ということになる。この二極を一つにしたという性格が、鴨の両義性、二即一にして一即二であるという性格を際立たせている。

昼と夜、夜の時を刻む鳥と、夜明けを告げる鳥

こうして、この神話もいよいよクライマックスである。

真っ暗になったので、蛇の娘は何が起こったかを知った。

明けの明星が出ると、蛇の娘は、夜と昼を引き分けることにした。

二つの糸玉を、それぞれ鳥に変身させた。

夜の間に一定の間隔で鳴く鳥と、夜明けを告げて鳴く鳥である。

そして蛇の娘は、大蛇の戒めを破ってヤシの実を開けてしまった召使たちをサルに変身させた。

ずっと昼だったところに、夜が溢れる。

ここで、それからと言うもの「ずっと夜でした」、おしまい。というのでは神話にならない。

昼と夜は「引き分け」あって、交代しなければならない。

すなわち、昼とは夜ではないということであり、夜とは昼ではない、という一方がなければ他方もない、相補的な対立関係に、昼と夜を置かないといけない。

ここで昼と夜の二項対立を切り分けてむすぶため、別の二項対立が呼び出される。二つの糸玉、二種類の鳥である。

夜の間に一定の間隔で鳴く鳥 / 夜明けを告げて鳴く鳥

夜の間に一定の間隔で鳴く鳥は、闇夜の黒牛、すべてが闇に溶けて、ものごとの区別・境界がよくわからなくなる夜にあって、リズムを刻む。「一定の間隔」というのはまさに、パルス波形、0と1を規則的に分節するということである。この鳥の「一定の間隔で」鳴く声のおかげで、すべてを未分の闇に溶かし込みかねない夜の時間が、間隔を区切られた、分離を刻まれた世界に繋ぎ止められる。

この間隔を刻む夜の時間が、夜明けを告げる鳥の声で、昼間へと転じていく。

そして最後に、「開けてはいけない容器」を開けてしまった中間的で両義的な三人の召使たちは、経験的なこの世界において、人間と動物の二極の間で、強いて言えばその中間的な位置を占めると言える「サル」つまり、一番人間っぽい動物に変身させられて、この神話の幕が降りる。

* *

この神話は、例えば下記のような四つの二項対立関係を刻み出していると読むことができる。

Δ1 :無分節(区別が曖昧) / Δ2 :分節(区別がはっきりしている)

Δ3: 昼 / Δ4:夜

β1:カヌーにのった三人の召使 / β2:玉手箱(内/外分離)

β3:猿 / β4:水界の大蛇

他にも、内/外とか、ジャガーとカモ、二種類の鳥、といった二項対立がある。GPT-4を用いて上の神話から二項対立を抽出させると、次のような二項対立も抽出される。

昼と夜:夜が水の中で眠っており、世界が常に昼だった状態と、ヤシの実が開かれ夜が広がった状態との対立。

静寂と音:ヤシの実の中から「テン、テン」と音がする場面は、静寂と音という二項対立を示しています。

従順と反逆:大蛇の忠告を守る召使たちと、ヤシの実を開けてしまう召使の行為との対立。

不変と変化:事物が言葉を話す不変の状態と、夜が生まれ事物が動物に変身する変化との対立。

結婚内の愛情とその欠如:大蛇の娘が人間の夫と愛し合おうとしない状態と、夜を得ることで愛を交わす可能性との対立。

秩序と混沌:秩序だった昼間の世界と、ヤシの実が開かれた後の混沌とした世界との対立。

命令と自由意志:大蛇神の命令を受けた召使たちの行動と、自らの意志で禁を破る行動との対立。

人間と動物:人間だった召使たちがサルに変身することで、人間性と動物性との対立が示されています。

神話における未分節から分節への転換を八項関係でモデル化するというのは、最小構成で八項あれば二項対立関係の対立関係を分離しつつ結合できるということであって、必ずしも八項だけでなければならないということはない。一つの項が二つ側面をもち、二つに分かれ、そのそれぞれがまた二つに分かれる、という具合に八項関係が語りの中でより多数の項の関係に分かれているのが常である。

その中で特に、他の二項対立関係の代理を容易に務めることができそうな二項対立関係に注目していくと、今回は下記の四つがよいのではないか、と私は思う。

Δ1 :無分節(区別が曖昧) / Δ2 :分節(区別がはっきりしている)

Δ3: 昼 / Δ4:夜

β1:カヌーにのった三人の召使 / β2:玉手箱(内/外分離)

β3:猿 / β4:水界の大蛇

β1とβ2は、カヌーという上が開いた容器と玉手箱(ヤシの実)という上が閉じた容器の対立である。この対立は同時にまた三人の召使がその「内」にいるのか「外」にいるのか、という点でも対立している。

β3とβ4の対立関係は、ちょうど猿かに合戦の猿と蟹の対立と同様、人間が暮らす地上世界から半分「上」へとシフトした樹上と、半分「下」にシフトした蛇が住む水辺のような地面に近い水界との対立である。

この四つの二項対立関係の八つの項が、順番に近づいてくっついたり離れたり、変身したりすることで、次から次へと置き換えられて、循環する環を描く。

Δ1:無分節(区別が曖昧)

↓

β1:カヌーにのった三人の召使

↓

Δ3:昼

↓

β2:玉手箱(内/外分離)

↓

Δ2:分節(区別がはっきりしている)

↓

β3:猿

↓

Δ4:夜

↓

β4:水界の大蛇

↓

(Δ1)

Δ1:無分節(区別が曖昧)な世界から、β1:カヌーにのった三人の召使たちが旅立つ。彼らがいるのは、Δ3:昼だけの世界である。この昼だけの世界にβ2:玉手箱(ヤシの実)が持ち込まれ、開かれることで、つまり容器の内/外が分離した状態から分離していない状態に切り替われることで、人間が現に生きる世界のあれこれのΔ2:分節が、たがいにはっきりと区別されることになる。その分節が完了した世界にβ3:猿となった三人の召使も存在し続ける。そしてこの分節が完了した世界では、Δ4:夜は、昼と対立するものとして、昼と交代するようになる。この夜はもともとβ4:水界の大蛇が所有していたものであり、この大蛇の娘と人間とがΔ1:区別が曖昧な世界で結婚したのであった。

この神話が最もフォーカスする二項対立は、Δ1:無分節(区別が曖昧)とΔ2:分節(区別がはっきりしている)の区別である。この対立する二極を同じ円環上の二つの項として結びつけておくために、他の項たちを順番に、媒介項として配置していく。

*

分析は、フォーカスする二項対立関係を選ぶということである。

神話は分析されなくても神話である。

神話は、分析してもいいし、分析しなくてもいい。

しかし、あえて分析するということ、二項関係の関係に注目して神話を神話それ自体の語りとは別の空間に写像することで、意味するということ、思考するということ、あるいはコミュニケーションするという複雑で謎めいた現象を、比較的シンプルな形式でモデル化できることになる。

そうすることで私たちは、日々、一瞬一瞬、怒涛の如く流れ続けている「意味する」ということの中にほとんど沈みつつ、時々その外に顔を出すようなことができるようになる。

野生の思考・神話論理

南米の神話と、日本の浦島太郎。

時代も場所も、遠く離れた二つの地域で、人類は、よく似た「象徴的表現」を生成している。レヴィ=ストロース氏は「暗闇の楽器」すなわち、先ほどの「開けてはならない容器」の中からテン、テンと聞こえてきたような、打ち合わせて鳴らす楽器が、古代エジプトの伝承と南米の神話とで、よく似た役割を演じることを指摘する。

「プルタルコスの著作の中で証言されている知性の働き方が、わたし自身が南アメリカの神話をもとにして復元しつつある知性の働き方に、不思議に似ており、したがって時と場所の隔たりにもかかわらず、南アメリカでもエジプトでも、人間の精神の働き方が同じであるのを認めなければならないと、何度か気づいたあげくに、ある仮定に関して新たな一致が生じているということである。」

時と場所を隔てて、人間の「精神」の働き方が同じである。

この「精神」を、弘法大師空海の十住心論などにいう「心」と読み替えてみてもよいだろう。

天地の分離、世界の創造

ちなみに「暗闇の楽器」とは、小槌、がらがら、カスタネットの一種である打ち鳴らす楽器、金属製の鍋を叩く、木靴で地面を叩く、木槌で地面や物を叩く、先端に割れ目を入れた棒、枝の束で地面や物を叩く、両手を打ち鳴らす、といったものである(p.468)。

上に引き続き、プルタルコスの文章が引用される。

「エジプト人の想像するユピテルは両腿が絡まって全体がくっついていて、歩くことができないので、恥ずかしくて人から離れていると、イシスがそれを全部切り分けて、まっすぐ思いのままに歩けるようにした。この物語がひそかに伝えているのは、神の判断力と理性の歩みは目に見えず、秘密裏に運動によって生成をおこなうということである。イシスの犠牲に使う青銅のシストルム(古代エジプトで女神イシスの祭に使用した「がらがら」に似た楽器)が暗黙のうちに示し与えているのは、物事は揺すぶられ、動くのをやめてはならず、眠っているか衰弱しているかのように、半ば目覚め、倒れねばならない、ということである。」

両腿が絡まって全体がくっついている。

すなわち二が半分だけ一になっている。

二と一がひとつに結合している。

抽象的に「二即一・一即二」と言えることが、ここでは”絡まり合った両腿”というイメージになる。この”絡まり合った両腿”のために、人間たちの世界から遠く離れていた主人公であるが、イシス神によってその絡まりを「切り分け」られる。

この「二即一・一即二」を「二」に切り分けるイシス神は、シストルムという楽器に結びつけられる。

ここにレヴィ=ストロース氏が記す「物事は揺すぶられ、動くのをやめてはならず、眠っているか衰弱しているかのように、半ば目覚め、倒れねばならない」という一節は、二極の間を振動・脈動する「波」的な「項」(粒子)の存在を言語において浮かびあがらせる、一つの美しい例文のようにも思える。

このユピテルとイシスの話とよく似た話が、南米の神話にもある。

「カラジャの創造主カナシウエは、かつては手足を縛っておかなければならなかった。自由に動けるようにすると、洪水やその他の災害で大地を破壊しかねないからである、と彼らは語っている。」

手足を縛られた創造主。

この創造主の手足は、二でありながら一にされている。

この創造主の手足は、おそらく経験的感覚的に対立する二極(天/地のような)を自在に結合したり分離したり、二極の間の距離を最大化したり最小化したりできる二つペアになった媒介項である。

大地 / 天空

この二極をはっきりとわけておくこと。

この二極が接近しすぎて、天地の区別がなくなる大洪水のようなことが起こらないようにするためには、この二極を際接近させてしまう可能性がある創造主の媒介的手足は、振動状態を止められて、動けないようにされていないといけない。

大地、人間がそこで暮らすことのできる大地とは、ただそれ自体でいつもいつまでも安定して確実に存在するものではない。

大地は、”大地ではないもの”と分離されることで、繰り返し繰り返し分離され続けることではじめて”大地ではないもの-ではないもの”である限りにおいて”大地”として区切り出される。

そしてこの最初の切り分けのためにだけ、創造主の手足は、束の間自由になる必要がある。

この(1)二即一(一即二)である創造的な存在と、(2)これを一の一極に固めたり、二極に固めたりするイシス的「切り分ける者」とその法具のような楽器。この(1)と(2)の対立を、レヴィ=ストロース氏は次のように言い換える。

「通常は分かれているにもかかわらず、一緒にくっついている二本の脚が象徴する沈黙と不動と、シストルムの象徴する運動と騒音との対立[…]。第二の項のみが楽器である。さらにまた南アメリカの楽器(あるいは楽器の逆)は、自然の力を「押しのけ払う」ために使われる。[…]自然の力とは、エジプトではティポンつまりセトであり、南アメリカでは誘惑をするバクとかヘビ、雨にかかわる虹、雨そのもの、あるいは冥界の悪魔たちである。」

沈黙と不動 / 騒音と運動

|| ||

一緒にくっついている二本の脚 / シストルム

沈黙と不動において、二が一に結合する。

騒音と運動において、一が二に分離する。

騒音と運動を象徴する音を立てる楽器は、人間の世界に接近しすぎた、結合しすぎた、人間の世界と区別がつかないほどに混じり合った「自然の力」を”押しのけ、払う”作用をする。これはすなわち、人間界と非人間界、自然と文化の二極を、一つに混じり合った状態から、はっきりと分かれた二へと分離するということである。

この人間の世界と過度に接近した自然の力を象徴するのが、分離されているはずの二極の間を過度に結びつけてしまう「誘惑者」ヘビあるいはバクであり、雨、つまり天/地の間を繋ぎ、通過する水の流れである「雨」である。

この雨を止めて、天地の分離を告げるのが「虹」であり、ヘビやバクを追い払うのが二つの部分が一に結合する瞬間に音を立てた瞬間、その二つの部分がまた二つに分離する、衝突音を立てる楽器、あるいは拍手を打ち鳴らす両手のようなものである。

二即一にして一即二。

この二を一に結合する。

そして一を二に分離する。

分離と結合の二極のあいだの分離と結合。

人間の思考が、心が、言語的思考が始まるところを、思考が、心が振り返る時、この分離と結合のあいだの分離と結合の動きということが言語のシンタグマ軸上に影を投げかける。

分離と結合の両極の間で振幅を描く

縛られた手足、”振動するでもなく振動しないでもないこと”は、おそらく周期に関わる。

周期が極短い振動は、人間には振動とは感じられない。

周期が極長い振動も、人間には振動とは感じられない。

振動はいわば干渉波としてのみ観測される。

観察されたものとしての振動と、観察することとしての振動。

どう言ったとしても、言葉は二項対立に還ってくる。

分けるでもなく。

分けないでもなく。

ふと気づけば与えられていた二項対立をありあわせの素材としてブリコラージュして、束の間の構造を一日何食か、毎日毎日料理して、美しく盛り付けてみては、腐敗する前に食べる。

いや、食べなくてもいい。

例えば、料理の火という媒介を介して、料理の火という脈動のその両極に「自然」と「文化」が分かれ出てくる=分節してくる。

料理の前と後に、自然ではないものとしての文化と、文化ではないものとしての自然が、分離してくる。

自然は”自然では無いもの”では無いもの。

”自然では無いもの”を、シンプルに非-自然、と呼ぶこともできるが、「文化」と言い換えることもできる。

自然なるものが非-自然と無関係に、端的にそれ自体として、あらかじめ、もともと、はじめから、どういうわけか、唐突に、あるわけでは無いのである。

自然は、およそ人間が「自然」と呼ぶ自然は、文化ではないもの、即、自然では無いものでは無いものである。

もちろん、逆に言ってもいい。

文化は、”文化では無いもの”では無いもの。

”文化では無いもの”を、シンプルに非-文化、と呼ぶこともできるが、「自然」と言い換えることもできる。

文化なるものが非-文化と無関係に、端的にそれ自体として、あらかじめ、もともと、はじめから、どういうわけか、唐突に、あるわけでは無いのである。

文化は、およそ人間が「文化」と呼ぶ文化は、自然ではないもの、即、文化では無いものでは無いものである。

文化と自然という、対立する二つの言葉すでにあるようになった後から、その言葉を借りて、その言葉の「向こう」を思考しようとする。

言葉を牢獄のようなもののままにしないこと。

硬い石造りの牢獄のような言葉の箱の中に「わたし」は居るようでいて、このひとつひとつの石、一つ一つの言葉は、どれもすべて「”それ”ではないものーではないもの」である。

ひとつひとつの言葉で呼ばれる何かは「それ」ではないものではないものである。

ひとつひとつの言葉は、まずもって「それ自体ではない」。

ここで一つ一つの言葉は硬い石のようなものではなくなる。

そのようなものは自体ないのであるから。そうして、そのような石を積み上げて作られた牢獄もまた、そのようなもの自体はない。

いや待て、そうすると、何があるのか??

いやいや、恐るべし。

あるとかないとか、「ある/ない」の区別を、唐突に、あらかじめ区別されたものとして持ち込んでしまうのが、人間の言葉である。

「それ自体は”ない”のか!」

「なるほど、ない!ないが正しい!あるが間違い!!」

と、こうやって

ある / ない

不正解 / 正解

などという具合に綺麗な四項関係をおいて固めて、そしてこれをまた、絶対に破壊できないような硬い石となしてしまう。人間にはこういうところがあるので、よくよく注意して登っていかないと、いや、降りていかないと、いけない。

一である言葉を振動状態に励起して、一であるまま二に、二でありながら一にする。これが叡智のための蜘蛛の糸のようなものになる。

関連記事

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。