レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(10) ”変身する媒介者”が世界を出現させる-空海の「心」と神話論理

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を意味分節理論の観点から”創造的”に濫読する試みの第10回目。

前回の記事はこちらです。

一連の記事はこちらでまとめて読むことができます。これまでの記事を続けて読まなくても、今回だけでもお楽しみいただけます。

前回、前々回と『神話論理』の冒頭に置かれた”基準神話”「コンゴウインコとその巣」から、いくつもの二項対立関係が付かず離れず、分かれつつ結ばれる様子を抽出した。

天 / 地

夫 / 妻

親 / 子

兄(姉) / 弟(妹)

生 / 死

このような対立する二項は、私たち人類にとっては感覚的に端的に対立するものとして経験される。このような対立する二項のペアを拾い集めていくことがレヴィ=ストロース氏の『神話論理』の方法の出発点である。

神話に登場するモノたち、登場人物たち

その名の意味を「それ自体、何であるか?」と問うのではなく

*

ところで、神話にはあれこれの名前をもった登場人物、主人公やその仲間や敵役、道具や武器といった人工物、そして動物たちや植物たちが登場する。

それらひとつの名前をもった存在が登場すると、素朴な読み手としての私などは、ついつい「その名前で呼ばれる、この動物の”意味”は何だろう?」などと問いたくなってしまう。ここで名というのは固有名詞に限定されない。名詞一般、およそ主語の位置に立つことができるコトバの全てである。そこから「なぜ”インコ”なのか。その意味は?」、「なぜジャガーなのか。その意味は?」などと、インコそれ自体、ジャガーそれ自体、個々の名それ自体の中に、なにか隠れた、その名で呼ばれるそれでなければならない根拠とや理由、原因があるはずだと、勘ぐりたくなる。

*

ここですかさず、「インコとは云々の象徴で…」とか、「ジャガーが象徴しているのは神で…」とか、そういった言い換え、名から名へ、名詞から名詞へ、主語の位置をとる第一の形態素から主語の位置をとる第二の形態素への置き換えを実行してみたくなってしまうところである。そうするときわたしはつい、何か秘密の解読コードのようなものを手にした気分になるのである。

◇ ◇

しかし、実はこの読み方では『神話論理』の”論理”そのものの動き方を体得することは難しい。難しい、というか、できない。

神話の論理では、インコでもジャガーでも、それら一つの名で呼ばれるものを”それ自体として孤立して与えられた何か”とは考えない。

また、その一つの名で呼ばれるそれ自体として孤立して固まった何かを、これまた別のそれ自体として孤立して与えられた第二の何かに、あらかじめ与えられた秘密のコードに従って置き換えたところで、第一の名の意味を決定確定固定できるとも考えない。

所与の二項の組み合わせ方を考えるのではなく

ある神話に登場するあれこれ、主人公の名前でも、動物の種類でも、その姿形の特徴でも、登場人物たちの持ち物でも、それらひとつひとつの”意味”を問い、そして「Xの意味はAであります」などという形式で答えること。

この時、わたしたちは一体何をやっているのだろうか。

ある存在の意味について問うこと。

そうすることを可能にしているのは、いったいいかなる原理というかアルゴリズムというか「構造」なのか?

”謎の名の本当の意味を、秘密のコードに従って解読する”

この場合、ある名(○1)を、別の何かの名(○2)に置き換えるということがなされており、この置き換えパターンが<唯一正しい秘密のcode>によって一つに決定されて、変更してはいけないことになっている、という関係がある。

○1 → <唯一正しい秘密のcode> → ○2

ところが、この<唯一正しい秘密のcode>というのが曲者である。「○1の真実は○2である」と言った途端「○2」が”何だかわからない”という声が上がる場合がある。

ここで○2の意味を解読しようとすると、「○2の真実の意味は○3で・・・」とやることになる。しかしそれでも、今度は○3がわからない、という声が上がる。で、○3の真実は○4で…という具合に、次から次へと○から○へ限りなく遡り続けることになる。

…○→<code>→○→<code>→○→<code>→○…

ある○と他の○、二つの○、二つの項の組み合わせ方で、ある項の意味を確定、決定、固定しようとする問い方は、○から○へ、項から項への無限の連鎖の中へ思考するものを縛り付け、迷わせる。

項が項としてあるとはどういうことか

始端が固定され終端がオープンのままの項から項への無限の連鎖の中では、ある項の意味を「固めたい。固めなければならない」という強い思いに苛まれる一方で、無限に続く連鎖の中に”それより先に新たな鎖をつなぐことができないような最終的な固定点となる項”を確定することは決してできない。こうして”欲するのに得られない”という、空海の言葉を借りるなら”異生羝羊心”が生み出す典型的な迷いと苦しみが、思考するものを苛むわけである。

○から○へ無限に遡り続ける場合、最初の謎の○と、その謎を解く未知の真実の○、この両者それぞれがどれほど謎めいて未だよくわからないものであったとしても、しかし、その何だかよくわからない○ひとつひとつが名前を持って、それとして存在しており、いずれその唯一の正しい意味を確定できるはずだということ自体は「確か」だと思われがちである。これを仏教の言葉に言い換えると謎の○に対する執着ということになろう。

* * *

ところで神話の思考は、上述のような”最小単位が二つの項からなる連鎖の無限の連なり”でものを考えることをしない。

神話の思考も人間の言語で展開される以上、あれこれの「項」たちが登場することになる。

ただし神話の思考では、項たちが”始端が固定され終端がオープンのままの二項のペアを最小単位とする連鎖”をなすような構造をしていない。神話の思考では、項たちは”始端と終端がある一本の連鎖”をなしてはおらず、ぐるりとめぐる環状を描いて連なっている。

この輪を強いて図にするなら、下記のようになる。

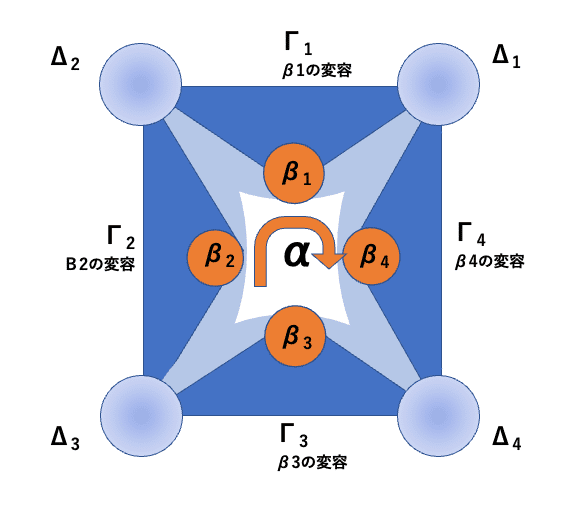

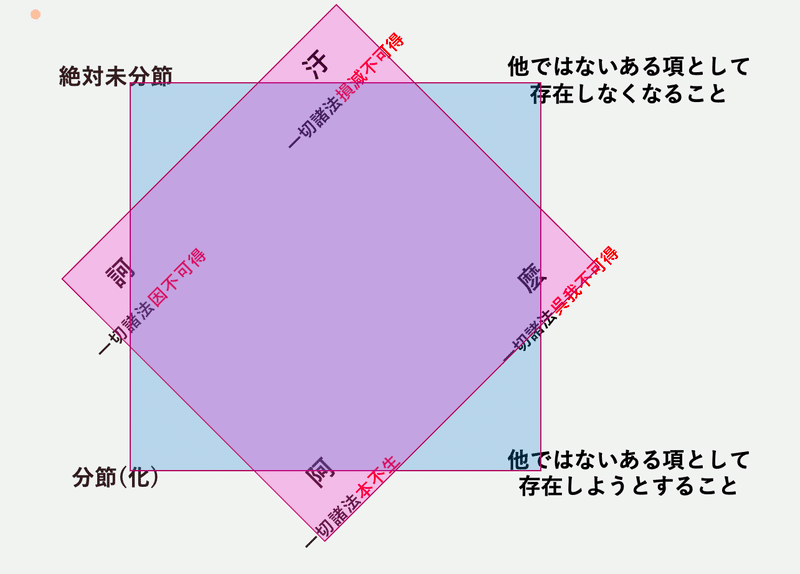

下記の図では最外殻にΔの四項関係が描かれ内殻にβの四項関係が描かれているが、この四Δと四βからなる八つの項からなる輪が、神話における項たちの連なりが描く構造である。

神話の思考の環状の構造と、先ほどの「…○→<code>→○→<code>→○→<code>→○…」という線状の思考の構造。このふたつの構造の大きな違いは、始端と終端の有無である。

神話の思考における諸項の環状をなす構造の中では、どの項も「始端」にはなっていない。項たちは、この”二項対立(2)関係の対立関係(4)の対立関係(8)”としての八項関係の中で、このネットワーク構造における「ハブ」として、八つ同時に、いや同時にというか前後の区別や順序の区別なく一挙に分節する。

また神話の思考の環状の項たちのなかには終端として要求される項もない。項と項のつらなりはぐるぐると回り続ける。この場合の終端がないということは、終端となる最終項を欲しながら与えられないという先ほどの話とは事情が違う。神話の思考は終端項を欲するということ自体が無意味なのだと教えられる。

神話の思考は、異生羝羊心が執着してやまないような項たちが、それとして生じることになった起源を、言葉で語ろうとする。

”あらかじめ何らかの謎の項があって、その項の真実を確定する別の項が、今は未だ見つからないけれども、必ずどこかで見つかるはずだ…”式の思考は、項たちが八項関係の一角として分節してくる神話的論理の脈動の後に、その脈動のダイナミックな動きのことを完全に忘却し、その脈動が別のところ(そこが人のあれこれの「心」ということになる)に投げかけた影だけをみて、どの影が本物かを言い当てようとしているようなところがある。

*

対立の関係における相対的な意味

以上のことを、レヴィ=ストロース氏は次のような言葉で論じている。

「わたしは、神話のレベルを超越するレベルで(ある神話の主人公の)あだ名の意味を見つけようとしているのではなく、そのあだ名を関連づけることができる、神話の外にある制度を発見しようとしているのでもなく、操作的価値を付与されている対立の体系における、そのあだ名の相対的な意味を、コンテクストの助けを借りて取り出そうとしているのである。」

p.82

”操作的価値を付与されている対立の体系”というのを、強いて図にしてみたものが、上の図1である。そして上の引用で「あだ名」と呼ばれているものが、図1で言えば、Δ項あるいはβ項のどれかひとつにあたる。

この引用ではたまたま主人公の「あだ名」が問題になっているが、あだ名に限らず、姿形でも、持ち物でも、住んでいる場所でも、移動している場所でも、仲間になる動物の種類でも、なにであっても、それらの”意味”は「対立の体系」の中で定まる。

逆に言うと、神話の主人公のあだ名の”意味”を決定し固定しそれ以上の言い換えを止めてしまうような何かを神話の外、「神話のレベルを超越するレベル」には求めない。これが『神話論理』の方法である。

それぞれの事柄が他の事柄とどういう対立関係にあるか、対立関係のなかでそれが占める位置に応じて、その意味は仮にピン留めされるようにして仮に落ち着く。

しかしこの落ち着きはあくまでも「仮」なので、また不意に動き出す。ある事柄が他の何とペアを組むかはあらかじめどこかに定められてはおらず、ペアは生じたり消えたり、束の間固まったり、また動いたりする。

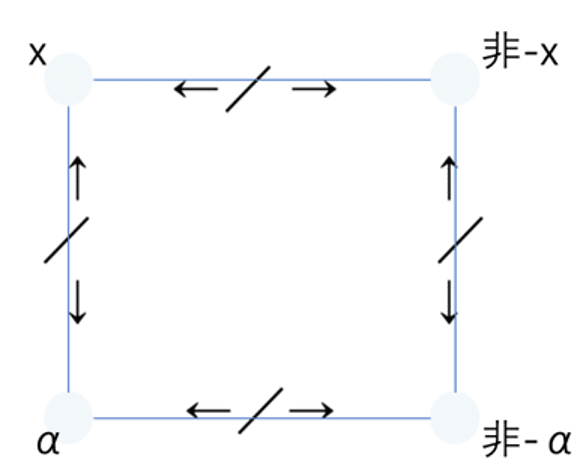

表層の意味分節の四項関係

このことを強いて図示すれば次のようになる。

意味するということは、第一の二項対立関係のなかの一方の項が、第二の二項対立関係のうちの一方の項と”異なるが、同じ”という関係に、分かれながらも結びつけられることである。

αと非-αの対立関係を「第二の二項対立関係」とする。

神話に登場するあれこれの事柄の意味についてレヴィ=ストロース氏は次のようにも書く。

「象徴に固有で不変の意味があるのではない。象徴はコンテクストから独立してあるのではない。象徴の意味はなによりもまず、それが置かれている場によって決まるのである。」

p.82

象徴には、固有で、不変の意味はない。

象徴というのは、上で書いた主人公のあだ名でも、姿形でも、持ち物でもなんでも構わないが、差し当たり他と区別される限りでその姿を示現するなんらかの「項」と言い換えておこう。

その個々の象徴(項)そのもの自体に、他の項とは無関係に、ある何らかの決まりきった固定的な本質的な意味が内蔵されていたり、属していたり、付与されていたり、くっついていたりするわけではない、というのが重要なポイントである。

個々の象徴(項)の意味というのは、その項の”自性”ではなく、あくまでもその”場所”、対立関係に占める場所、ペアのペアが描く四角形の四つの角として仮に値を取るものである。

そうであるからして、そのものとしての姿形が自然科学的に一貫して同じさを保っているように観測・測定されるモノでも、その”意味”となれば、そのモノが他のどのようなモノゴトと語りの中で対立させられ、その対立関係が他のどのような対立関係と対立しているのかによって変わる。

絶対無分節の自己分節の、分かれつつつながる動きの、

その影の観察・記述を可能にする、それじたいが分節システムである言語。

言語の線上に自己分節する絶対無分節の影を浮かび上がらせる。

それ自体”絶対無分節の自己分節”の影の一つである”言葉”の配列へそれ自体は言葉をもたない無分節の分節を置き換える。

このとき、第一の影と第二の影は互いに互いの影であり、

そこでは一もニも、原因も結果も、始まりも終わりも、

それらはのペアは全て互いの影の影である限りで束の間ゆらめく。

八項関係に描き直してみる

意味するということを実現している意味分節の動き。

その動きを複数の対立関係の組み合わせとして記述することが、ここでの課題である。

レヴィ=ストロース氏は『神話論理』で、まずは対立関係を複数結び合わせていく動きの鍵を握る両義的媒介項の動き方へと精密にフォーカスするよう記述を進めていく。

* *

本記事では、二項対立関係の対立関係を両義的媒介項同士の二項対立関係が媒介する動きを八項の関係として創造的に読み直してみることにしよう。

以後この一連のテキストでは、下記のチャートを読みの手がかりとして使っていくことにする。今回の記事ではまず、あるひとつの神話から、この八項関係を浮かび上がらせてみることにしよう。

八項関係の図を最初において、この図に当てはめるようにあれこれの項を神話の言葉から抽出していくのではなく、逆に、神話の言葉の直線の配列の中から項と項の置き換え関係・言い換え関係を辿り、そこにある項と項の関係がまさに下図のような八項関係になることを示していこうと思う。

それではさっそく、レヴィ=ストロース氏が基準神話M1とそれに続くM2から対立関係を取り出していく手順を読みながら、八項関係を描いてみよう。

基準神話M1は「鳥の巣あさり」の神話である。

この神話、冒頭からショッキングな話で幕をあけた。

”インセストタブーを犯した息子が父親に恨まれ、騙されて木の上に置き去りにされながらも、鳥の力を借りて命からがら村に戻ってくる。すると村には大雨が降り水没するも、わずかに残った火から新しい村が生まれる。そして息子は父親を騙して狩に誘い出し復讐する。”

基準神話M1の詳しい分析は下記の記事に書いているので参考にどうぞ。

第二番目に取り上げられた神話M2はM1の異文ともいえる神話である。

M2の筋書きと、そこに浮かび上がる二項の分離と結合の脈動は、次のとおりである。

"ある村の村長は、自分の妻がインセストタブーを犯したことに怒り、妻を殺して家の地下に密かに埋める。"

>>過度な結合(インセストタブー)からの、過度な分離(怒り・殺し)

"母親が居なくなったと気づいた村長夫婦の息子が、鳥に変身し、その糞を父親である村長の肩に落とす。"

>>変身=対立する二項の結合。

>>三つの中間的存在:空を飛ぶ鳥、空から落ちる鳥のフン、村長の「肩」

”村長の肩についた鳥(息子)の糞からは大木が生える。”

>>四つ目の中間的存在:地からではなく肩から生えた”宙吊り”の木

”大木と化した村長が歩き回るつど、雨が降り、地上に水が溜まる。”

>>天/地の分離と、降雨という一方通行の通路の開通。

”肩に木が生えた村長は村に戻らず、村長の地位を自分の父親に譲る。

木になった元村長は、最後は自分の父親に殺される。”

>>中間的存在「歩く木」としての元村長の排除による、地上世界と非-地上世界との分離の完了。

神話M2の詳細は下記の記事にもあるのでよろしければご参考にどうぞ。

M2について、レヴィ=ストロース氏が二項対立関係を取り出していく手順を追ってみる。

空 / 大地

まず、これらの神話の大枠となる対立として、天(空)と大地の対立が読み取れる。

天(空) / 大地

「少年は鳥に変身することにより空の人物へと分極し、父親を木の生えた人間つまりジャトバ(森を形成する大木)を支える存在にすることにより、父親を大地の人間にする。大地は樹木の支えである。」

p.85

分極というのがとても重要なキータームである。

人間から鳥への「変身」によって人間の少年が「空」の方へと分極する。

息子 / 父

||

空 / 大地

これと真逆に、少年の父親は「鳥の糞を肩に落とされる」という処理により「木を支える者」に変身する。父親もまた大地の方へと分極する。

天 ←<分極>← /→<分極>→ 地

ここで重要なことは、天と地を両極とする対立関係は、息子と父、二人の変身によって、はじめて区切り出されたということである。

天は天としてあらかじめあり、地は地としてあらかじめあり、それが後からたまたまセットになりました、という話ではない。

逆に、この二人の変身の前には、まだ、天と地は分節されておらず、対立関係を為してはいなかった、ということになる。未だ天地わかれず、というやつである。

神話がいきなりインセストタブーを犯すような息子やら父親やら母親やらがうろうろしているところから始まっているので、ついつい、あらかじめリアルな村のようなところがあり、村は大地の上にのっており、その上には空があるかのように思えてしまうが、実はその村の周りには、鳥が飛ぶような空もまだなく、川もまだ流れず、水の溜まっていない、とても人間が生きる上で意味のある大地とは言えないような天地未分の無区別状態が広がっていたのである。

そこは私たちが生きている人界に似ていなくもないが「まだ水がない」など、

私たちの人界とはかなり異なっている。

それは人界以前である。

その未分の領域で、一方には「鳥(息子が変身した鳥)」が飛び立つことにより、その飛び立った先に”空”が分極される。同時に、この息子と”別々でありながら一つ”であった父親の方は、非-空の方へと分極される。空から、上から下へ、落ちてきた息子鳥のフンと結合するということが、息子と父親の、天と地の、未分離からの分離と、分離しながらの結合を象徴している。

ここで空と大地が分節される。

と

父親が変身した木

が登場し

空と大地が分節する(分かれつつつながる)

空が空であるのは大地ではないからであり、大地が大地であるのは空ではないからである。

そして空と大地は上と下に、相反する方向へと分離していくのであるが、この分離が進行しすぎると、こんどは空から”大地ではない/大地と対立する”という性格が失われ、大地からは”空ではない/空と対立する”という性格が失われてしまう。つまり対立関係が対立関係ではなくなってしまう。

そういう過度な分離による対立関係の切断を回避するため、両極に分極・分離・分節し、離れていこうとするところを逆に結びつけつなごうとする媒介者(媒介物)が登場する。それが「木」であり「水」である。

川や湖、大地と対立する水中というものも生まれる。

この水中が「死者の国」であるとされる。

死者の国は、生者の国=人界と対立する。

対立関係があるということは、ここに人界が非-人界(この神話の場合には水中の死者の国)とは異なるものとして、非-非-人界として、人界が分節されてくるわけである!

「バイトゴゴ(注:肩に糞を落とされ、木を生やされた村長=”父”のあだ名)は自分の肩に生えた木を取り除くことができなかったので、空と大地の媒介物である水を創造することにより、ようやく大地的であることから解放される。」

p.85

木は、大地から空へ向かって伸び、大地に空を繋ぎ止めようとする。

水(雨)は、雨として空から大地に降り注ぎ、大地を空に繋ぎ止めておこうとする。

こうして天地が、分かれつつも繋がっているという、いい感じに付かず離れずの対立関係が安定する。

生者の国 / 死者の国

この天地のあいだに、人間の世界が、野生の動植物の世界ではない人間の世界がひらかれるのである。人間と動物を分けるひとつのポイントが死者を葬る文化をもつかどうかである。

「バイトゴゴは妻の遺体に水を与えなかった(水は存在していなかった)。そのことにより妻の死後に、社会的世界と超自然的世界とのコミュニケーションを妨げ、死者と生者のコミュニケーションを妨げた。」

p.85

レヴィ=ストロース氏の説明によれば、この神話が記録された部族では、亡くなったひとの遺骨を水中に改葬することで正式に葬る文化があるという。この点で「水中」は「死者の国」でもある。

*

バイトゴゴ村長が、まだ水がない世界で、住居の下に密かに妻の遺体を埋めてしまったというのは、この部族の文化からすれば文化的、社会的な葬儀ができていないことを意味する。この葬儀ができないということは、文化が始まっていないということ、人間の世界と野生の世界とが分離されていないことを象徴する。

それは”社会的世界”がそうでない世界、”超自然的世界”とがつかず離れずの対立関係をなしていないということでもあり、社会的世界に属する死者と超自然的世界に属する生者とがつかず離れずの対立関係をなしていない、ということでもある。

鳥、木、水、装身具 四媒介項の関係

コミュニケーションというのは、別々に分離しながら結びつくことであり、コミュニケーションがそもそもできないということは、分離した後に離れすぎているか、あるいそもそも分離しているかいないかもわからない、ということである。

「バイトゴゴは、水によって、神秘的次元では拒絶した媒介を、宇宙的次元で復元して文化英雄になる。人類が装身具や身につける飾りを手にいれるのは彼のおかげである。つまり文化的媒介物が、人間を生物的個体から人物へと変形する。また文化的媒介物が、死者の洗い清めてある骸骨についた肉の代わりになることにより、死者の霊的身体となり、死者を霊にする。霊は身体的死と社会的生との媒介者である。」

p.86

『神話論理』は長いので、少しづつ神話の森に分け入っていくのかな?と期待したくなるところである。が、じつはそう甘くはない。森の最深部へと、パラシュートを身につけてはいるがまだその開き方をまだ教わっていない読者を飛翔体にくくりつけて打ち込むようなところがあり、実に過激である。

ここで重要なのは、人間の世界(社会的生)と、そうでない世界との分節であり、生きた人間の世界と、死者たちの世界との分節である。

人間の世界(社会的生)と、そうでない世界とを、二つに分けつつ、しかし過度に分離しすぎないよう、つかずはなれずにむすびつけておく。

生きた人間の世界と、死者たちの世界とを、二つにはっきりと切り分けつつ、しかし過度に分離しすぎないよう、つかずはなれずにむすんでおく。

天 と 地

人間の世界 と そうでない世界

生者の社会 と 死者の社会

それらはあらかじめ分かれているわけではない。

それらはあらかじめ適度に安定して繋がっているわけでもない。

分かれていないところ”未分節”から、分けること、そして分けつつつなぐことが必要である。このために、分ける”動き”と、つなぐ”動き”を、爆発的な力で動かすような主人公たち=二つの世界を往来する媒介者たちが登場するのである。

主人公たちは、離れているべきところを短絡してしまうような行動を次々と取っていく。これをレヴィ=ストロース氏は「結婚の乱用」に、死者に対する「冒涜」と書く。

「結婚の乱用(インセストを犯した妻を殺害し、子供から母親を奪う)に、冒涜(妻を埋葬せず、生まれ変わりの条件である水中の墓所を拒否する)が加わって、空(子供)と大地(父親)という両極の分離を引き起こす。」

p.86

○>>結合・短絡<<●

インセストは、分離しているべき二極を結合する、過度な結合の象徴である(ちなみに、いわゆる「かぐや姫」の神話は”相手が誰であれ結婚したがらない娘”ということで、インセストとは真逆の方向で「結婚を乱用」する話である。かぐや姫の場合は過剰な分離が、生/死の結合を帰結するという筋書きになる)。

死者を弔わず生きていた頃の家の中のベッドの下に埋めたままにすることもまた、生者の世界と死者の世界という分離しているべき二極を分けない、危険な結合の象徴である。

ところが、ここから、まさにこの分離すべきところを無理に結合しようとする力から、それに対する反作用のように、強力な分離の力も生じる。

ここには結合と分離、あるいは無分節と分節の対立が明らかになる。

結合 / 分離

無分節 / 分節

未分節・無分節・過度な結合=短絡を契機として、そこから転じて分離が動き出す。

子供が鳥になって空に舞い上がるのである。

無分節は、分節と対立する。

結合は分離と対立する。

無分節とは、分節していないということである。

結合とは、分離していないということである。

無分節は分節とペアになっている(これに対して、分節/無分節の”分節”すら動き出していないということを言うために、絶対無分節とか、絶対未分節、ということもある)。

結合と分離はペアになっている。

分節と対立する限りでの無分節が強調されることは、同時に、それはつまり分節があるということを強調することでもある。

過度に暴力的で破壊的な二者の無-分節は、天地の分離のような大変なスケールでの分節とペアになる。

こうして、分離してくるのが、空(子供)と大地(父親)のペアである。

ここでおもしろいのは、空と子供が同じ側に、大地と父親が同じ側に、それぞれ分極することである。

空 / 大地

|| ||

(子供) / (父親)

レヴィ=ストロース氏はこの時点ではまだ四項関係ということは書かないが(四項関係の話をする前に、媒介項の話をしないといけないところだからであろう)、ここに四項関係が出てきていることに注意しておこう。

この四項関係は、作るプロセスが完了して止まった既製品ではなく、分けつつつなぐ緊張した力によってかろうじて分けられつつ結びつけられている。

空 <<鳥〜糞・種〜木>> 大地

↑ ↑

変身 変身

↑ ↑

(子供) / (父親)

その分けつつつなぐ力を働かせているのが、媒介者としての「鳥」に変身した息子であり、「木」に変身した父親である。

人間が動物に変身する。

息子は鳥でもあり人間でもあり、鳥でもなく人間でもない。

人間が植物に変身する。

父親は木でもあり人間でもあり、木でもなく人間でもない。

変身するということにおいて、父親と息子という、あるひとつの二項対立関係において安定した両極の位置を占めていた二つの項が、そのペアの関係を保ったまま、両義的で中間的な媒介者のペアになる。

* *

媒介者もまた対立関係をなす。

このことは、人類がありとあらゆることについて語ったり記述したりすることを可能にしている意味分節の体系(最小構成で四項の関係)の発生ということ自体を記述する際に、もっとも重要な鍵になることである。

注意したいのは、変身した親子が両義的で中間的で媒介的であるのは、即自的に、自性において媒介的だということではない、ということである。

変身した親子が両義的で中間的で媒介的なのは、空と大地の対立関係からみれば、その中間にあるという位置関係の故にである。

両義的媒介項、といったキータームがぽんと出てくると、なにやらそれ自体において両義性や媒介生を内在させた、他とは無関係に自性において両義的で媒介的なものがあるのか、と思いたくもなるところであるが、そうではない。

分けた、けれども、つなぐー 水/装身具

さて、この媒介者たちは、大地と空を分離しつつ、それと同時に精妙に結びつける。

分けつつつなぐの”つなぐ”の方を見てみよう。

上の一節のつづきを引用してみよう。

「犯人は、この二重の過ちにより、人間たちの社会(「水の」社会、死者の魂の社会も水の社会という名をもつ)から閉め出され、水を創造して空と大地の接触を回復し、自分も死者の魂の棲家に住みつき、生者たちに身につける飾りと装身具を教え示すことにより、死者と生者の接触を回復した。飾りと装身具は人間たちの社会では紋章となり、死者の魂の共同体では霊的身体となる。」

p.86

”犯人”とあるのがこの父親、木に変身して媒介者となった父親である。

彼は「水」を創造する。

この水は「空と大地の接触を回復」する水である。

水は、空から雨となって降り注ぐことで、大地を潤す。

空から大地へ雨が降るということが、すなわち、空と大地が結ばれていること、接触していることの象徴となる。

空 <<鳥〜糞・種〜木>> 大地

>> 雨 <<

↑ ↑

変身 変身

↑ ↑

(子供) / (父親)

さらに”飾りと装身具”の話も忘れてはいけない。

飾りと装身具を水中から引っ張り上げる話は、のちの神話論理の続編にあたる『仮面の道』でも重要な分離媒介作用の象徴と位置付けられており、見逃せないおもしろさがある。

装身具には、釣り針と同じ位置が与えられるが、これは釣り針と装身具が似ているからではない。

八項関係の同じ場所に置かれる任意の二項がイコン的に似ている必要はない。

問題は八項関係である。

いまこの神話では、鳥に変身したり、木に変身したりというところから始めて、ようやく人間の文化の端的な象徴である”装身具”の話をしようと思った時に、もう装身具を配置できる場所が、ここしか、水中と大地の間しか残っていなかったのである。

「なんで装身具が水中からもたらされるの?」

という問いに対する答えとしては、

「他に置き場所がなかったから」

となる。

こうして、死者の国でもなく、空の上でもなく、野生の大地そのものでもない、人間界というものがバランスよく安定して区切り出されてくる。

飾りと装身具は、二つ上の引用に「文化的媒介物が、人間を生物的個体から人物へと変形する」とあるように、動物とそう変わらない生物としての人間と、人間社会の一員としての何者かである「紋章」をもつ「人物」とを区別、分節する。

生物個体としての人 >< 飾り・装身具 >< 社会的人物

野生 >< >< 文明

生物個体としてあることと、社会的人物であること、この区別を(少々先走って)野生と文明の区別に重ねることもできる。

さらに、飾りと装身具が分つのは、生きている間の動物性と人間性の間だけではない。死後についても、肉体の生物学的な死と、死者たち祖先たちの共同体に加入するという意味での死とを分つのが飾りと装身具である。飾りと装身具はなんと、死者たちの魂の共同体における「霊的身体」そのものであるという。前者が動物の死とそう変わらない、生物個体の終焉という意味での死であるのに対し、後者は「死者」へと変身した人間たちの共同体の中で生き続けるという意味での<死>である。

生物学的な死 ><飾り・装身具>< 死者たち共同体の一員としての魂

野生 >< >< 文明

飾りと装身具こそが、生者の世界と死者の世界を、はっきりと分けつつも、結びつける媒介物となる。この媒介物をもたらしたのが、媒介者としての木に変身した父なのである。

不可分な四媒介

ここで面白いと思うのは、鳥、木、雨、装身具 という四つの両義的媒介項が、互いに異なりながらも、極めてよく似たような性格をもつということである。すなわち、この四媒介項はいずれも上下に分離した両極の間を移動するものであり、そのうち二つは上から下へ、あとの二つは下から上へ、と移動する。

四媒介項は、いずれも分離した両極の間を移動し、分けつつつなぐというひとつの動きを象徴している。

四つの媒介項が上から下へ、下から上へ、両極の間を移動するとき、その中間に、生きた人間の世界が、死者たちの国でもなく、野生の大地でもなく、空の上でもないなにかとして四項関係の一角をしめるようになる。

さらにいえば、「鳥」は「空」とほとんど区別がつかず、人である主人公の息子と同じ(息子が変身したもの)である。

「木」は大地とほとんど区別がつかず、人である主人公と同じである。

「雨」は「”死者の国”水中」と異なるが同じである。

「装身具」も、この神話だけでははっきりしないが、鳥の羽や木の葉などを加工した人工物と考えられ、それは生者の世界でも死者の世界でも人が身につけるべきものである。

八項関係にある八項は、いずれも遠からず近からず、似ていないがどこか似ている、異なるが同じという性格で互いに繋がり合い、包摂しあっている。

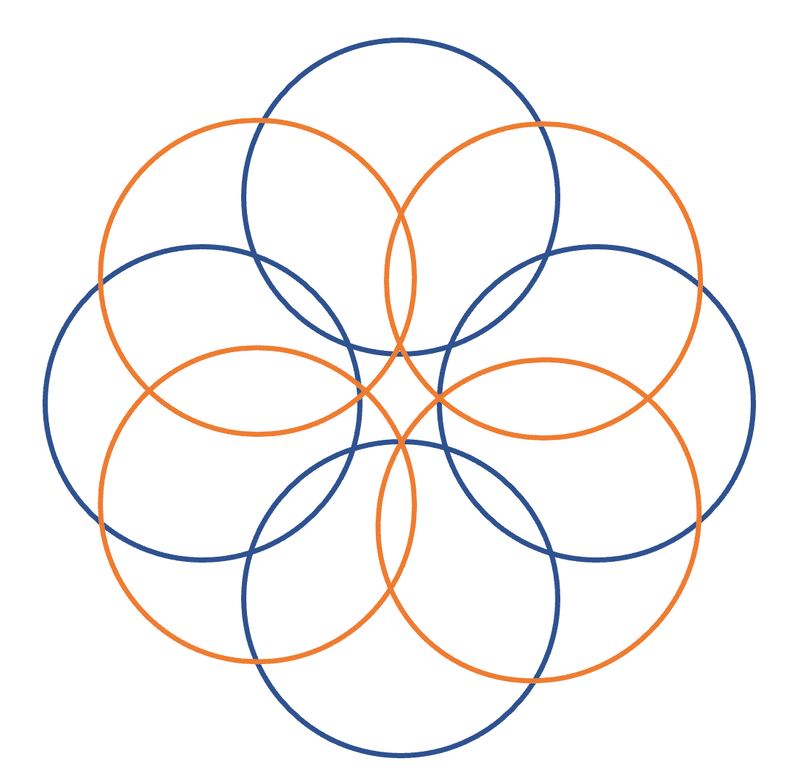

このことを表現するために、八項関係の図を描き直してみよう。

・・・こうなると、これまでさんざん「項」と書いてきて申し訳ないのだが、閉じた輪郭に囲まれている”項”というイメージが、それらの相互包摂性を考えることを阻害しているようにもおもえてくる。

そう言うわけで、八項関係を線で描きなおしてみよう。

この「線」たちは、始まりも終わりも持たない、円の一部である。

八項関係を、八つの円の組み合わせで描いてみよう。

これまでさんざん項と呼んできたものは、複数の円が重なり合う接点のことだったのだ。

こういうのが、私たちの意味分節システムの最小構成なのである。

こういうのがいくつもいくつも重なり合う。

つまり一つの円を、いくつもの八項関係が共有する。

絡まり合う八項関係の束は、まさにインドラの網、重々帝網である。

このような図に描くことは、私たちの意味分節システム、つまり「心」の姿を描き出す、最良の方法のひとつなのだろう。ユングの曼荼羅しかり、空海の無数の四種曼荼羅しかりである。

空海が『吽字義』で書いている八項関係は、意味を分節する四項の関係と、それを分けつつ結びつける四媒介項の関係を重ね合わせたものである。

この記事は、『吽字義』の八項関係を参考に、レヴィ=ストロースの『神話論理』を読んでみる試みである。

記述することについて記述する ー意味の意味とは

こういう無数の”円”たちのうち、最小構成で八つが集まったものが、私たちの意味分節システムの基本単位であるとして、ここから転じて”この無数の円たちの存在こそが宇宙の真理で本質で、それに比べれば、私たちが生きる現実の世界はその儚い部分なのだ”などと言ってみたくなるところであるが、そうは言わせないのがレヴィ=ストロース氏のすさまじいところである。

無数の曼荼羅が真で、生きられる世界は偽?

このように問うことは、真/偽の二項対立を区切り出し、そこに”曼荼羅”と”生きられる世界”の対立を重ねていることである。

真 / 偽

|| ||

”曼荼羅” / ”生きられる世界”

気がつけば、瞬時にして、振り出しに戻っている。

そうだからダメだということではない。

話は全く逆で、いついかなるときでも、何事かの”意味”を考えてしまうつど、二つに分けて重ね合わせるということをやめられないのが人類だということである。

「意味の体系を構築するには、不連続な量を出発点にするほかない」

p.78

人類が、分けつつつなぐ動きで二項対立関係を作り出し、重ね合わせていくからこそ、人類にとって意味あるものとして姿を現すことの全領域が無数の円の重なり合いとして描き出される。

人間が二つに分けることを止めてしまえば、無数の円もまた消えるだろう。

こうしたことと考える上で、

単純なアルゴリズムの反復から複雑なパターンが生じるフラクタルの話は象徴的である。

わたしたちひとりひとりがミクロに実行している分けることと、無数の円。このふたつはどちらが原因でもどちらが結果でもなく、ひとつのことである。

*

「木」の意味は“生命力である”とか…

「釣針」の意味は“死”であるとか…

神話に登場するあれこれの意味を、謎の項を既知の項に置き換える=言い換える=異なるが同じ二項関係○=●と置くことで神話に登場するあれこれの事柄の「意味」を理解するということもできる。

ただし、これでは八項関係が見えていないので、一呼吸おくと、それでは“生命力”とは“死”とは“●”とは、何か、何に言い換えられるか、という次なる言い換えが走り出す。

そうすると、

○=○=○=○=○=○=○=○=○=○=○=○=○=○=○=○=○=

どこまでも置き換えが線形に連鎖していくことになり、どこかでそれ以上先には置き換えられないとされるなんらかの項を置いて、置き換えを中断させ、最終的な項に固定することになる。

しかしこの固定も、あくまでも仮止めでしかなく、いやそれでもしかし、と次なる置き換えが走り出す。これを止めるには、最終項とされる項を他の何かに置き換えること自体を禁じるより他ない。そうすると、ではどの項を最終項に設定すれば良いのか、というところでたいへんな争いが起きるわけである。

この争いを止めることはできない。なぜならこの争いを止められるのは「本当の最終項」だけなのであるが、そういうものはけっしてどこにもないからである。

あるのは、動く八項関係(に見える無数の円たちのからまり)である。

重要な問題は、分からずに分けるか、分かりながら分けるか、の違いかもしれない。

私たち生きた人間にとってのさしあたりの重大問題は、どういう対立関係の重ね合わせを通して、自分が生き、これから死んでいく世界を意味分節しているのかということであるが、私たち一人一人は、自分が子供の時に出会った大人たち、過去の死者たちから伝承された出来合いの二項関係の外に出る道を忘れ、与えられた固まった対立関係の中で、あちらかこちらか、どちらを選ぶか汲々とせざるを得えないことが多い。井筒俊彦氏が「意味分節のカルマ(業)」と呼んだものである。(というか、非-非-私としての私は、伝承された出来合いの分節システムの中でセットアップされているので、伝承された出来合いの分節システムの”外”の視点を得ようと思うと、わざわざそのための活動(例えば神話の媒介者たちに変身する通過儀礼的な)をする必要がある。)

そういうわけで、意味分節をそのまま”生きる(もちろん、死と対立する生ではなく、死とともにある生である)”ためには、空海の『秘密曼荼羅十住心論』に描かれているような、業的な意味分節の固着した体系の向こうに、それを動かし、発生させている両義的媒介項たちの四項関係を見抜き、さらには無数の項たちが、線でもあり、円でもあるということを見抜きつつ見抜かない叡智が大切なのだろう。

この叡智を人類が養うためのほとんど唯一の方法が、”媒介者たち”に変身することであるらしいということを、ひきつづき『神話論理』から読み解いてみよう。

本記事を含む一連の連載は下記にまとめています。

関連記事

*

参考文献

ここから先は

¥ 1,000

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。