ぼくが塾なしで京都大学に合格した秘訣①~戦略編~

前書き

手短に説明しておこう。私は京都大学に通う現役の大学生だ。地元でも知らない人のいる、しがない公立高校から、塾に通わずに現役で京都大学に合格した。

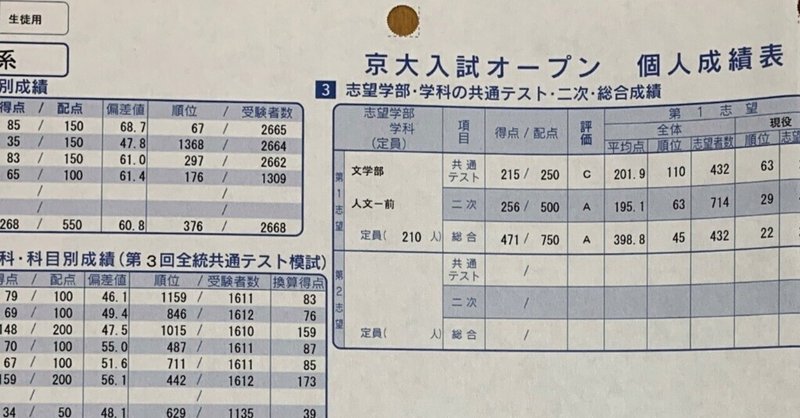

塾に通っていなかったため、合格への道標はなく、自分で開拓していく必要があった。手探りながらも、確実に最短ルートを見つけ、高三の夏には京大オープンでA判定をとることに成功した。(表題の写真は秋のもの)

そこで、自分なりに見つけた、合格への最短ルートを複数回に分けて記そうと思う。次回も投稿するので、スキ(いいね)とフォローをお願いしたい。

京都大学を目指す高校三年生はもちろん、京都大学を視野に入れている低学年の人も、その他難関国公立大学を目指す人も、読んで全くの損は無いはずだ。いや、断言しよう。必ず合格への道が見えてくるということを。

このnoteはあくまで貴方に合格というゴールへの行き方の1つを教えることしかできない。実際にその道を進むかは貴方の自由だ。寄り道してもいいと思う。ひょっとするともっと近道が隠れているかもしれない。ただ、この記事が今既に頑張っている受験生、これから頑張ろうとしている受験生にとって何かの役に立てばいいなと思う。

本題

「受験は戦争だ!」なんてよく言われる。間違いではない。うん。受験は戦争だ。ならば、勝つために戦略と戦術を上手く使いこなさなくてはならない。

戦略とは、目的を達成するための長期的な作戦

戦術とは、戦略を実現するための個別具体的な作戦

大雑把にこう捉えてもらって構わない。

私は、塾に行っていなかったため、必勝戦略も必勝戦術も学んだことがない。(そもそもそんなものはないが)そこで、戦略と戦術を自分で編み出す必要があった。

「敵を知り己を知れば百戦殆うからず」

この言葉をご存知だろうか。兵法を著した孫子の言葉である。兵法とは、戦争で戦うための戦略の記した著作である。受験も戦争なのだから、この言葉は受験においても非常に重要なことを教えてくれる。

敵を知る

ここでいう敵とは、ライバル受験生ではなく、戦う大学のことだ。まずは、戦う大学の入試の特徴を知らなければならない。

1. 入試科目は何なのか

2.共通テスト:2次試験の割合はいくらなのか

3.共通テストや2次試験の傾斜配点はいくらなのか

4.入試問題の形式・難易度はどれほどなのか

5.だいたい何割取れれば合格できるのか

6.傾斜配点や合格最低点は学部よってどう異なるのか

主にこのようなことだろうか。高3の皆さんは、現時点で1~6のうち、何個に適切に答えられるだろうか。

厳しいことを言うなら、6個、全て把握しておかなければならない。

1.入試科目

→京都大学の場合2次試験は文系が国・英・数・社、理系が国・英・数・理・理となる。

例えば近隣の大阪大学は、文系の2次試験は国・英・数or社となっており、神戸大学文系は国・数・英となっている。国立大学の中でも大きく異なるので、必ず把握しておかなければならない。

2.共通テスト:2次試験

→これは、同じ大学でも学部によって大きく異なる。共通テストや2次試験をどれだけ重視するのか、いつから対策を始めるのかといったことに直結するので、早め、高3の始まる頃の段階で把握しておく必要がある。

3.傾斜配点

→これも学部によって大きく異なる。例えば京大の総合人間学部は、共通テストは理社の計150点しか見られない。2次試験は文系で数学が200点となる(元は150点満点)が、文学部では数学が100点になる。2次試験重視型の京都大学においてこの差は決定的である。

4.入試問題の形式・難易度

→これは大学によって大きく異なる。京都大学の入試問題は、言うまでもなく難しい。日本の大学で最も難しいとまで感じる。東大じゃないの?と思うかもしれないが、実は東京大学の入試問題はあまり難しくない。

京都大学の場合は、超難問をじっくり解く力が、東京大学では、難問を素早く解く力が求められる。こればかりは相性の問題なので、東大に受かる実力があるからといって、京大にも受かるとは限らない。

5.合格に必要な得点

→京都大学の問題は難しいため、2次試験は5割取れれば合格する可能性がある。なんだ、5割でいいのか、と思っただろうか。そう、5割でいいのだ。その事を高二の冬に知った自分は、少し気が楽になった。5割なら、いけるかも。って。

6.傾斜配点や合格最低点の違い

→先程も説明したが、傾斜配点は学部によって大きく違う。当然合格最低点も、異なる。言うまでもなく医学科は難しい。先程、京大に受かるには5割あればいい、と言った。これはちょっぴり嘘だ。医学科に入るためには、7割とる必要がある。でも、同じ医学部でも人間健康科学科に入るには、5割も要らない。

以上が、「敵を知る」ということだ。どうしてもその大学に行きたいのか、どうしてもその学部に行きたいのか。どちらを優先するかによって戦い方も異なってくる。

どうしてもその大学に行きたいのなら、自分の得意教科・苦手教科と、傾斜配点を照らし合わせて、合格する可能性が高いところを選ぶ必要がある。

学部にこだわるなら、同じ偏差値帯の大学を比較して、共通テストとの比や、問題の適性を調べて、受験する大学を見極める必要がある。そして、この作業は早い時期にやれば、やるほど、よい。The sooner, the betterだ。

己を知る

敵を知る、これは意識の高い受験生なら既に行っているだろう。ただ、それだけではダメだ。

どうしてもその大学に行きたいのなら、自分の得意教科・苦手教科と、傾斜配点を照らし合わせて、合格する可能性が高いところを選ぶ必要がある。

先程、このように書いた。得意教科・苦手教科と照らし合わせて、と。皆さんは本当に得意教科・苦手教科を分かっているだろうか?

京大と東大の入試問題の形式が違うという話をしたが、貴方の適性はどちらにあるのだろうか?

案外、分かっているようで分かっていないものだ。単に、数学が苦手!などと言っているようではレベルが低い。数学の中で特にこの範囲が苦手、こういう問題形式が苦手、逆にここの単元の問題は絶対に取れる。歴史はこの時代が苦手、など、個別具体的に把握しているだろうか?

春のこの時期は、苦手潰しの時期である。苦手を潰すためには、自分の苦手をしっかりと把握しておく必要があることは言うまでもないだろう。

得意・苦手だけではない。自分にあった勉強方法はなんなのか。長時間勉強に取り組めるタイプなのか、短時間に集中して取り組むタイプなのか。朝型なのか夜型なのか。家が勉強しやいすのか自習室なのか。

自己分析すべき箇所はたくさんある。ただ、敵を知るためだけではいけない。自分を知って初めて、百戦殆うからずと言えるのだ。

具体的戦略

実際に私がしていた自己分析と、戦略を紹介しよう。

以下、有料記事となる。こここまで読んで、自分が何をすべきか分かった人は読むのもやめても構わない。ただ、何をすればいいのかイマイチ分からない😭という方の為に経験を紹介する。必ずや、道標になるだろう。数百円で、合格に近づくなら安いものでは無いか。

ここから先は

¥ 500

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?