サルコペニアについて

皆さんこんにちは、和歌山で作業療法士をしています。

宇治と申します。

今回アウトプットさせていただく内容なんですが、「サルコペニアについて」話をさせていただきます。

はじめに

サルコペニアは、Rosenbergにより世界で初めて1989年に提唱されました。サルコペニアは高齢者において、健康寿命を脅かすだけではなく、さまざまな疾患に関連し、その予後に影響を与えることが明確になってきました。

2016年にはサルコペニアがICD-10のコード(M62.84)を所得し、国際的にサルコペニアが独立した疾患として認識されるようになりました。日本でも2018年よりサルコペニアがレセプト病名となりました。

リハビリテーションにおけるサルコペニアの有病率は約50%と高い値が現実です。サルコペニアによって日常生活動作や生活の質(QOL)の低下、自立性の喪失や長期にわたる介護の必要性、あるいは死亡するリスクもある。

この記事を読んでいただいて、少しでもお力添えになれればと思います。

サルコペニアの定義

サルコペニアの定義は「骨格筋量の加齢に伴い低下に加えて、筋力および/または身体機能の低下」

サルコペニアには、重症度分類が存在します。

・プレサルコペニア

・サルコペニア

・重症度サルコペニア

があります。

また二次性サルコペニア(栄養、活動、疾患に関連するサルコペニア)が存在します。

サルコペニアのスクリーニング

SARC-F は 5 つの質問で構成された質問紙で、Strength(S:力の弱さ)、Assistance walking(A:歩行補助具の有無)、Rising from a chair (R:椅子からの立ち上がり)、Climbing stairs(C:階段を登る)、Falls(F:転倒)について“まったくない”から“とても難しい”まで 0~2 点で回答させ, その合計点(10 点満点)を算出し 。カットオフ値 は>=4 点である。

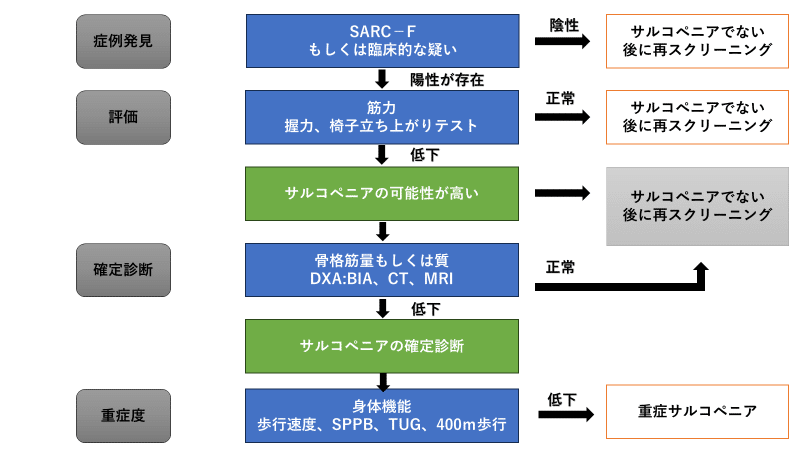

サルコペニア診断

EWGSOP2とAWGS2019で診断

EWGSOP2の診断の大きな特徴は、骨格筋量の評価を必須としたこれまでの診断基準において、筋力低下を必須項目として前面に押し出したことである。筋力は現在、筋機能を反映する最も信頼できる指標となっています。

AWGS2019の診断では、骨格筋量の測定が困難な地域やプライマリ・ケアの現場においても診断が可能になるように配慮がなされています。さらに身体機能評価に歩行速度のほかに5回椅子立ち上がりテストとSPPBを用いることも可としています。

サルコペニアと運動療法

これまでに報告されている数多くの研究により、高齢者に対する運動療法の効果が示されています。その中でも有用とされているのがレジスタンス運動です。また総実施時間が25時間以上に設定することで効果が得られやすくなります。ただし、運動は中断により効果が減弱するため、継続を促すことが求められます。

レジスタンス運動の負荷調整なんですが、低負荷運動でも反復回数を増やし、負荷量を補うことで効果が得られやすくなります。さらにたんぱく質を摂取の併用も検討することでより効果が得られやすくなります。

しかしなかなか運動継続が困難な方もいます。私個人的な考えですが、一日の中で自分が決めた時間に行うようにして、カレンダーやスケジュールの中で運動記録を残すことが重要になってくと思います。中には一人では継続できない方もいるので、家族もしくは仲間と一緒に行うようにして、運動習慣化していきましょう。

レジスタンス運動以外にプログラムはあるのか?もちろんあります。

運動療法には複数の運動種があります。その代表的なものにレジスタンス運動がありますが、バランス訓練、有酸素運動等があります。またこれらの運動種を組み合わせたプログラムはマルチコンポーネント運動と称されることもあります。それぞれの運動種や運動量によってアウトカムに及ぼす効果は異なるので、それらの特性を十分に理解したうえでプログラムを構成することが求められます。これらの運動種は入院を除くすべての項目で有意な改善効果が得られることが示されています。ただし、要介護については検証した報告がないです。

以上となります。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

少しでも皆様のお力添えになれるように、今後もアウトプットをさせていあただきます。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?