昭和35年のてるてる坊主【てるてるmemo#18】

1、昭和30年代後半のてるてる坊主

ここ最近、昭和30年代後半の文献資料をもとに、当時のてるてる坊主について検討しています。これまでに昭和39年(1964)から1年ごとにさかのぼって、昭和36年までを対象としてきました(★詳しくは文末に掲載した4本のnoteを参照)。

引き続き本稿では、それに先立つ昭和35年(1960)のてるてる坊主に注目します。てるてる坊主研究所でこれまでに蒐集してきた文献資料を、ジャンルを問わずに対象とします。随時、昭和36~39年の事例とも比較しながら検討を進めていきましょう。

最初に注目したいのは絵のある資料(★詳しくは後掲の「昭和35年(1960年)のてるてる坊主(てるてる坊主図録Ver.3.5)」、および表1参照)。この年は絵のある資料が14点を数え、周辺の年と比べて豊富です。

とくに目立つのは教科書(資料⑧~⑭)。当時、童謡「てるてる坊主」は小学校3年生の音楽の教科書(資料⑨~⑭)に多く掲載されていました。童謡「てるてる坊主」を掲載する多くの教科書が、ちょうどこの年に改訂されています。同じくてるてる坊主が登場する小学校2年生の国語の教科書(資料⑧)も、この年に改訂されています。

2、衣を着た姿

教科書7点を含む、絵のある資料14点をめぐって、検討の切り口としたいのは「姿かたち」「文字の有無」「目鼻の有無」の3点。

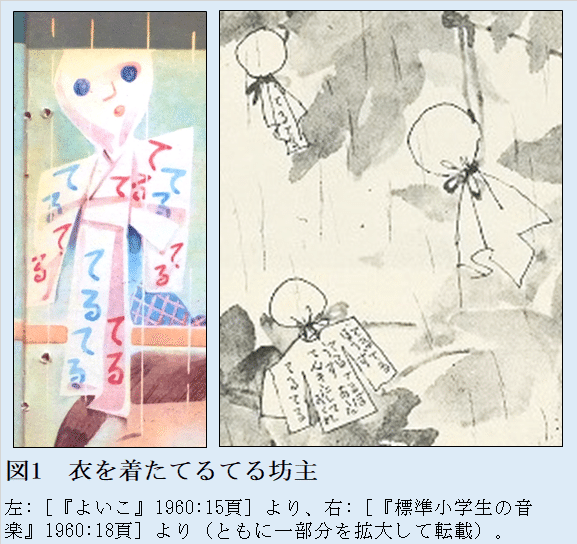

第一に姿かたちをめぐって。昨今のてるてる坊主は裾をひらひらとさせたスカートのような姿をしています。昭和35年当時も、そうした姿かたちのものがほとんどを占めています。ただし、少し異なる姿のてるてる坊主もふたつ見られます(★図1参照)。

ひとつは、児童雑誌『よいこ』5巻3号(資料⑦)から。童謡「てるてるぼうず」の挿絵です。描いたのは童画画家の鈴木寿雄(1904~75)。窓辺のてるてる坊主は白い着物を着ており、白い帯を締めているようです[『よいこ』1960:15頁]。

もうひとつは、教科書『標準小学生の音楽』3(資料⑩)から。こちらも童謡「てるてるぼうず」の挿絵です。描いたのは絵本作家の岩崎ちひろ(1918~74。表記は原本のママ)。木に吊るされた3つのてるてる坊主のうち、ふたつは昨今と変わらない姿ですが、左下のひとつだけは袖の長い衣を着ています[『標準小学生の音楽』1960:18頁]。

実はかつてのてるてる坊主はこのように衣を着て、ときには帯を締めた姿が主流だったようです。それは、江戸時代から明治・大正期を経て昭和の中ごろまでのことです(★詳しくは「【てるてる坊主動画#2】忘れられたてるてる坊主 ―かつて見られた着物姿をめぐって―」参照)。

3、文字と目鼻の有無

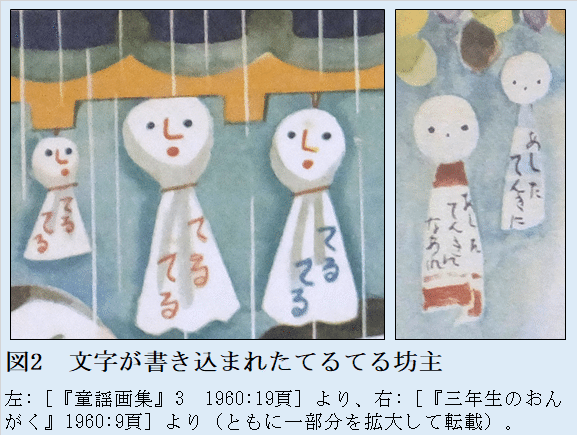

第二に文字の有無をめぐって。前掲した衣を着ているてるてる坊主2点には、いずれも衣の部分に文字が書き込まれています。

前者(⑦)では、赤や青の文字で着物のあちこちに「てる」と書き込まれています。後者(⑩)では、左下のてるてる坊主の衣に「てるてるぼうず てるぼうず あしたてんきにしておくれ てるてる」という文字が見えます。また、左上のてるてる坊主の衣にも「てるてる」と書き込まれています。

文字の見られる事例は、ほかにもふたつあります(★後掲の図2参照)。やはり、いずれも童謡「てるてるぼうず」の挿絵です。

ひとつは『童謡画集』3(資料⑤)から。描いたのは前掲した資料⑦と同じ鈴木寿雄。軒の3つのてるてる坊主それぞれに、赤や橙や青で「てるてる」と記されています[『童謡画集』3 1960:19頁]。もうひとつは『三年生のおんがく』(資料⑬)から。描いたのは童画画家の駒宮録郎(1915-86)。「あしたてんきに」とか「あしたてんきになあれ」と記されています[『三年生のおんがく』1960:9頁]。

このように、てるてる坊主の衣の部分に文字を書き入れるのは、近世・近代(江戸時代から明治・大正期を経て昭和前期まで)を通じてしばしば見られた作法です(★詳しくは後掲の「【てるてる坊主動画#4】てるてる坊主に文字を書くこと―近世・近代編—」参照)。

昭和30年代の後半に限ってみると、昭和36~39年(1961-64)の4年間には、文字のあるてるてる坊主は昭和38年に1例見られるのみでした。対して、この昭和35年には4例も集中しているのが特徴です。

第三に目鼻の有無をめぐって。てるてる坊主が描かれた資料14点のうち、眉や目・鼻・口など、顔のパーツのいずれかがあるものは11点(①②④⑤⑦⑧⑨⑪⑫⑬⑭)を数えます。いっぽう、目鼻がないのっぺらぼうのものは2点(③⑥)。前掲した資料⑩(★図1の右側)は向こう側を向いているため不明です。

翌昭和36年から39年にかけては、目鼻のあるものとないものが数の上では拮抗しているか、あるいは、目鼻のあるものがやや優勢という程度でした(★後掲の表2参照)。しかしながら、この昭和35年には目鼻のあるものが圧倒的に優勢です。

とくに教科書に限ってみると、向こう向きで不明な⑩をのぞくと、すべてに顔のパーツのいずれかがあります。のっぺらぼうのものは皆無です。

4、設置場所

てるてる坊主が描かれた14点の資料から読み取れる情報をもとに、昭和35年のてるてる坊主の傾向を大づかみにしたところで、続いては絵のない文字資料にも目を向けてみましょう(★表3参照)。

前掲した表1と表3を合わせて注目したいのが、てるてる坊主の設置場所。まず目立つのは木で15点(①③⑥⑨⑩⑪⑬⑯⑱⑲㉑㉘㉙㉛㉝)を数えます。具体的に樹種が明記されている例も数多く、朝顔(⑯)、南天(⑱)、エニシダ(㉑)、楓(㉘)、紫陽花(㉛)と実に多彩です。鉢植え(㉘)や街路樹(㉙)に設置されることもあるようです。

木のほかには、軒(④⑤⑫⑳㉗㉜)や窓辺(⑦⑧⑮㉕㉚)といった建物の周辺部も11点を数えます。昭和36~39年(1961-64)の4年間はいずれも、「建物の周辺部」が「木」よりもやや優勢でした。対して、この昭和35年は「木」が「建物の周辺部」よりもだいぶ優勢なのが特徴です(★表4参照)。

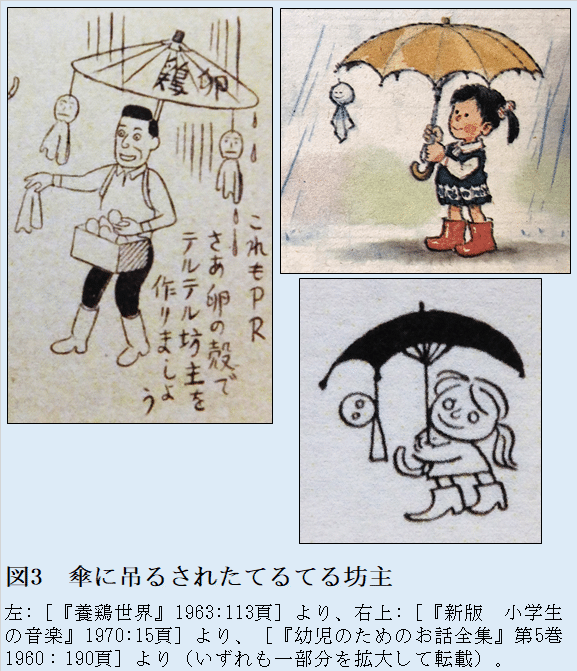

『幼児のためのお話全集』第5巻(資料④)では、本文中ではてるてる坊主を軒に吊るすことに触れていますが、挿絵では女の子が雨傘に吊るしています。傘にてるてる坊主を吊るす例はときおり散見できます(★図3参照)。

5、和紙で作る着物と帯

続いては、当時のてるてる坊主の特徴がよく表れた資料を3点紹介します。

第一に中村直次郎(1880-1963)『和紙雑考』(資料⑱)から。同書には「見たまゝ聞いたまゝの和紙についての記録」という副題が付されています。著者は和紙の店・榛原の4代目店主。

榛原は日本橋(現在の東京都中央区)で文化3年(1806)の創業以来、200年以上にわたって営業を続けている老舗です(★詳しくは「日本橋 はいばら」さんのnote「はじめまして、和紙舗の榛原(はいばら)と申します。」参照)。

『和紙雑考』には、起源や種類、用途など、和紙にまつわる話題が幅広く取り上げられています。和紙を用いる風習を列挙したなかで、凧や千羽鶴などと並んで「てるてる坊主」を紹介しています[中村1960:65頁]。

てるてる坊主

小児のあしたの天気の呪、和紙を用い首、着物、帯をつけ、紙の部分へてるてると書き、南天の樹へさげる。明日晴天の場合には酒をかけ川へ流すと云う。九州の五ツ木にも、これに似た祭具が残つている。

中村が紹介しているのは、当時すでに少数派であった、着物を着て帯を締めた姿のてるてる坊主です。頭・着物・帯のいずれにも、材料として用いるのは和紙。「てるてる」という文字を書き入れるといいます。前掲した資料⑦(★図1の左側)が思い起こされます。

ただし、資料⑦とは違って、てるてる坊主を吊るす場所は窓辺ではなく南天。音が「難が転じる」に通じるため、魔除けのまじないにしばしば使われる木です。そして、願いがかなって翌日が晴天に恵まれたら、お礼に酒をかけたうえで川に流すそうです。

てるてる坊主へのお礼として、神酒を供えたあと川に流すという作法は、かつては一般的でした。わたしの管見が及んだ主な辞書に限ってみても、明治末期から大正期を経て昭和中期までの辞書に、そうした説明を散見できます(★詳しくは「「てるてる坊主=形代」説・再考【てるてる坊主考note#27】」参照)。

なお、たいへん気になるのが、引用箇所の末尾にある「九州の五ツ木にも、これに似た祭具が残つている」という記述。「九州の五ツ木」とは、現在の熊本県球磨郡五木村を指すのでしょう。中村のいう「これに似た祭具」とはどのような物か、わたしは寡聞にして知らず、心当たりもありません。もしご存じのかたがいらっしゃいましたら、ご教示いただけますと幸いです。

6、糊と鋏を使って拵える

第二に『天晴れ鳶』(資料⑯)から。小説家・長崎謙二郎(1903-68)による時代小説です。「てるてる坊主」と題した節に、次のような記述が見られます[長崎1960:85頁]。

二人さしむかいの朝餉がすむと、紫雲堂は手筥の中からさまざまの色紙を取り出した。

「三四氏、貴公もてるてる坊主をつくる手伝いをしなさい」

「てるてる坊主?」

三四郎は呆れかえってしまった。女の子ではあるまいし、人形あそびみたいな真似が出来るものか。

「これ三四氏、早く手伝わんかい。わしはてるてる坊主を沢山拵えて、庭の朝顔に吊りさげてやろうと思うんじゃ」

紫雲堂は器用な手つきで、糊をつかい、鋏をつかって、くりくり坊主のてるてる坊主を拵える。

話の舞台は江戸。翌日に富岡八幡宮(現在の東京都江東区)の祭礼を控えて、紫雲堂は朝からてるてる坊主を作っています。「さまざまの色紙」を材料としているので、カラフルなてるてる坊主なのでしょう。

また、「糊をつかい、鋏をつかって」という作りかたも注目されます。昨今のような、紙や布を丸めて頭部とし、それを包み込むような構造の場合、糊や鋏は不要です。糊や鋏を使うとなると、おそらく、色紙を型紙のように裁って着物や帯とし、それを糊付けする構造なのでしょう。

そうしたてるてる坊主をいくつも作る算段らしく、紫雲堂は三四郎(三四氏)にも手伝うよう求めています。しかし、三四郎にはそれは女の子がおこなう「人形あそびみたいな真似」と感じられたようです。たくさん作ったてるてる坊主は庭の朝顔に吊り下げられます。

富岡八幡宮の祭日が晴れるよう、てるてる坊主に祈願する光景には続きがあります[長崎1960:86-88頁]。

同じ日の晴天を祈って、同じようにてるてる坊主をつくっているのがいま一人。横丁の染吉である。

明日は待ちに待った祭礼当日の十五日だというのに、朝からどんよりと曇った雨もよいの空模様であった。……(中略)……

「南無八幡台菩薩……。明日は天気にさせたまえ」

染吉が八幡様の神霊にこう念じて拵えたてのてるてる坊主に酒をそそぎかけたのは、その日の黄昏であった。

祭礼前日の黄昏どき、翌日の晴天を願う染吉は、てるてる坊主を作ってすぐに酒を注ぎかけています。先述したように、願いがかなったあとでお礼として神酒を供えるのは、かつての一般的な作法でした。

対して、願いを掛ける時点で早くも酒を注ぐ事例はまれです。ほかにわたしの管見の限りでは、大正11年(1922)に発行された郷土研究雑誌『土の鈴』に報告されている長崎の事例が唯一のものです(★詳しくは「続・100年ほど前のてるてる坊主事例【てるてる坊主考note#26】」参照)[田中1979(1922):79-80頁]。

7、ちぎって放り投げる

第三に『若い広場』(資料⑳)から。同誌の145号に竜湖ゆみ(生没年不詳)の「黄昏」という小説が掲載されています。そのなかの一場面から(傍点は原文のママ)[『若い広場』1960:49頁]。

秋分の日は、朝から雨が降っていた。

台風が襲来する事を、ラジオで報道していた。

灰色の陰気な雨雲が、南の方へ急いでいる。

楊子は、軒下に吊るされた、てるてる坊主を見ながら、

『何故、雨を降らしたのよ……(中略)……』

と、こんな事を思っていた。

そしてツイとてるてる坊主をちぎり、窓の外へほうり投げた。

台風が近づく秋の日、好天を願っててるてる坊主を吊るしたものの、願いはかないませんでした。そこで、楊子は窓から手を伸ばして、軒下のてるてる坊主を「ツイと」ちぎり、どこか外へ放り投げています。

何度も繰り返しになりますが、願いがかなって好天の場合には、神酒を供えたり川に流したりといった作法でてるてる坊主を労うのが、かつては一般的でした。対して、願いがかなわず悪天候の場合には、川に流す代わりに、汚い溝やドブに流すという例がしばしば見られます。あるいは、この資料⑳のように、ちぎったり首を抜いたりといった罰を科す例も、古今を通じて散見できます(★表5参照)。

8、呼び名と姿かたちをめぐって

最後に、てるてる坊主の呼び名と姿かたちをめぐって、気になる記述に触れておきます。まずは呼び名について。『円生全集』(資料㉔)には落語家・三遊亭円生(6代目。1900-79)が得意とした噺が集められています。

そのなかのひとつ「子別れ」にてるてる坊主が登場します。隠居に対して腹を立てている熊さんと、そこを通りがかった長さんとの会話の一場面です[三遊亭1960:173-174頁]。

「なにを言ってやンでえ、てめえの葬えなんか、おれァ来てやらねえからそう思え。朝ッからどしゃ降りになるように祈ってやるから。それでも利かなきゃ降る降る坊主をこしれえてやるからこン畜生め、おぼえてやがれッ」

……(中略)……

「それァいいが、なんだい降る降る坊主をこしれえてやるとかなんとか言ってるのァ」

「照る照る坊主ッてえのを知ってるか」

「照る照る坊主ァ知ってらあな」

「照る照る坊主があるから、降る降る坊主も利くだろうと思ってそ言ったんだよ」

隠居の葬儀には「照る照る坊主」とは逆の「降る降る坊主」を作って、雨にたたられるように祈ってやる、そう熊さんは息巻いています(★詳しくは「伝統芸能 つばめる通信」さんのYouTube動画「円生百席17 三遊亭円生「子別れ」上」参照。25分20秒ごろ~27分13秒ごろ)。

この「子別れ」は古典落語ひとつで、創作したのは春風亭柳枝(初代)。柳枝は文化10年(1813)の生まれで慶応4年(1868)に亡くなっています。したがって、活躍した時代は江戸時代末期、19世紀半ばのころ。

近世・近代のてるてる坊主の呼び名に注目してみると、呼び名の前半部分は「てるてる」よりも「てりてり」が優勢だった時期があります。18世紀末から20世紀初頭にかけての100年あまりのあいだのことです。とりわけ、江戸時代末期にあたる19世紀の中ごろには、ほとんどが「てりてり」でした(★詳しくは「「てりてり」が先か「てるてる」が先か【てるてる坊主の呼び名をめぐって#1 近世(江戸時代)編】」参照)。

初代柳枝が「子別れ」を創作したのは、ちょうどこの「てりてり」優勢の真っ只中の時期。「子別れ」に登場する「照る照る坊主」も、創作当初は「照り照り坊主」だった可能性があります。同様に「降る降る坊主」も当初は「降り降り坊主」だったのかもしれません。

もとより、「子別れ」は上・中・下の3部構成で、てるてる坊主が登場するのは「上」の部分。この「上」の部分のストーリーは、後世に古今亭志ん生(5代目。1890-1973)によって練り上げられたといいます。5代目志ん生が活躍した時代は20世紀半ば。そのころにはもう、てるてる坊主の呼び名に「てりてり」が使われることはほとんどなく、すでに昨今と同じく「てるてる」が一般的でした。

次に姿かたちについて。先述したように昭和30年代に入ってからも、着物を着たり帯を締めたりした格好のてるてる坊主は散見できます。しかしながら、主流はやはり昨今と同じような、裾をひらひらとさせたスカート姿。

句集『暖流』15巻7号(資料㉓)には、高松冱浪(1906-)が詠んだ次のような句が寄せられています[『暖流』1960:31頁]。

スカートのてるてる坊主若葉雨

本稿で注目した昭和35年のてるてる坊主を含め、もっと長い目で見た昭和30年代全般のてるてる坊主の動向については、また稿をあらためて検討できればと思います。

参考文献

【表1と表3に関わるもの】(発行年はいずれも昭和35年(1960)。丸数字は表の左端の№に対応。うしろのカッコ内は詳しい掲載箇所や作者等。表記は原文のママ)

①児童文学者協会〔編〕『子どもに聞かせる童話365日:幼年童話12カ月』下、牧書店(竹崎有斐「風のうた」)

②日本国有鉄道機関車労働組合教宣部〔編〕『文芸年度賞作品集』第七回、日本国有鉄道機関車労働組合(土屋弘一郎「政府水害対策にのりだす」)

③上沢謙二・斉田喬〔責任編集〕谷畑美雪〔絵〕『幼児のためのお話全集』第4巻 幼児のための劇あそび三六五日、あかね書房(「てるてるぼうず〈梅雨〉」)

④上沢謙二・斉田喬〔責任編集〕谷畑美雪〔絵〕『幼児のためのお話全集』第5巻 幼児のためのゲームと工作三六五日、あかね書房(「てるてるぼうずのかくれんぼ」)

⑤『童謡画集』3、講談社(鈴木寿雄〔絵〕「てるてるぼうず てるぼうず」)

⑥『童謡画集』4、講談社(蕗谷虹児〔絵〕「てるてるぼうず」)

⑦『よいこ』5(3)、小学館(鈴木寿雄〔絵〕「てるてるぼうず」)

⑧『しょうがくこくご二年』2、中教出版〈使用年度:昭和36年(1961)〉(岩崎ちひろ〔絵〕「てるてるぼうず」)

⑨『音楽3年』、二葉〈使用年度:昭和36年(1961)〉(小野木学〔絵〕「てるてるぼうず」)

⑩『標準小学生の音楽』3、教育出版〈使用年度:昭和36~39年(1961~64)〉(岩崎ちひろ〉〔絵〕「てるてるぼうず」)

⑪『統合版楽しい音楽』3、音楽教育図書〈使用年度:昭和36~39年(1961~64)〉(「てるてるぼうず」)

⑫『総合小学生の音楽』3、音楽之友社〈使用年度:昭和36年(1961)〉(「てるてるぼうず」)

⑬『三年生のおんがく』、教育芸術社〈使用年度:昭和36~40年(1961~65)〉(駒宮録郎〔絵〕「てるてるぼうず」)

⑭『あたらしいおんがく』3、東京書籍〈使用年度:昭和36~39年(1961~64)〉

⑮ 園田てる子『火の女』、東京信友社(「初夜の戯巧」)

⑯長崎謙二郎『天晴れ鳶』、明文社(「てるてる坊主」)

⑰松岡利夫〔編〕『勝間村誌』、勝間村誌編纂委員会(「村の民俗と生活」)

⑱中村直次郎ほか『和紙雑考:見たまゝ聞いたまゝの和紙についての記録』、榛原商店

⑲日本児童演劇協会〔編〕『小学校用校内放送台本集』1学期、実業之日本社(阿坂卯一郎)

⑳『若い広場』145、若い広場社(竜湖ゆみ「黄昏」)

㉑『ポトナム』37(4)、ポトナム短歌会(「同人作品」熊沢義太郎)

㉒『Music monthly』87、月刊ミュジック社(「郷愁のムード ―ビクター6月新譜―」)

㉓『暖流』15(7)、暖流俳句会(高松冱浪)

㉔三遊亭円生(6代目)『円生全集』第1巻、青蛙房(「子別れ 上」)

㉕春田勝良『学校新聞の作り方』、さ・え・ら書房(「学級新聞の企画のいろいろ」)

㉖春日俊吉『山岳遭難記』第6、朋文堂(「鹿島槍キレット墜落の長波紋」「雪の伯耆大山四つのいけにえ」)

㉗『人生と仏教シリーズ』第2期 第8 (宗教とは何か)、布教研究所(「成熟した宗教」)

㉘『橄欖』39(7)、橄欖社(佐藤東作)

㉙『獺祭』34(8)、獺祭発行所(豊田村雀「梅雨」)

㉚『歌と観照』30(3)、歌と観照社(本川魚二)

㉛『木太刀』57(8)、木太刀社(芹水)

㉜警視庁警務部教養課〔編〕『自警』42(11)、自警会(中山紅夢「天気の俗信と古川柳」)

㉝外村繁「澪標」(日本文芸家協会〔編〕『文学選集』26(昭和36年版)〈講談社、昭和36〉所収)

【そのほか】(書名・著者名等の五十音順)

・加藤玄智『神道信仰要系序論』、文学博士加藤玄智先生学績記念出版会、1962年

・『新版 小学生の音楽』3、音楽之友社、1970年(「てるてるぼうず」)

・田中田士英「小学生も有する俗信」(土の鈴会『土の鈴』復刻版 第15輯、村田書店、1979年〈原本は本山豊治ほか〔編〕、1922年〉)

・浜田勝次郎『葦笛』宗教童話集第1編、文書堂、1931年

・『養鶏世界』272、養鶏世界社(森比呂志「漫画の鶏舎」)

【参照したWEBページ】

・「伝統芸能 つばめる通信」さんのYouTube動画「円生百席17 三遊亭円生「子別れ」上」

https://www.youtube.com/watch?v=vdPyqiilUvo

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?